| |

古画圖面曰 町屋村境従 二十七番此 大石江子三 度四十五間 天保十年 亥四月日 |

|

|

| |

群馬県高崎市本郷 民家の先、烏川のそばに。 |

| |

古画図面いわく 町屋村境より 二十七番この大石へ 子(北)三度四十五間 天保十(1839)年 亥 四月日 西から東へ流れる烏川を挟んだ北が群馬郡本郷村(高崎市本郷)、南側が碓氷郡町屋村(高崎市町屋)になります。「村境から見てほぼ北(子3度)へ81.8m」の位置にこの石があると書かれていますので、村境は畑と土手を越えて川中中央なのでしょう。 本郷村は公領で、相対する町屋村は高崎領 大河内松平家となります。公領と老中格の領境(村境石ですが、実質的には領境であり、郡境でもある)になり、この両者は領境争いを起こしそうにはありませんが、坂東太郎と言われし利根川(水系)がたびたび暴れて、流れを変え村境をわかりにくくするため、出水の後に多少の混乱はあったのでしょう。 この石は27番ですから、最低27基はあったであろう村境石の内、なぜこの一基のみが現存しえたのかは不明ですが、動きそうにない大きな石を見つけてから、境からの距離方角を測量をするわけですから、村境(川)からの距離は石任せになり、川に近ければ川の氾濫で流失したり、開墾等で撤去されることもあったでしょうし、逆に川からの距離が離れていれば、都市(居住地域)化に取り込まれて消滅したのでしょう。 |

| |

石の大きさ) 横 110×縦 113(cm) 加工された文字面) 横 90× 縦 48(cm) 2019年4月の第6回前橋・渋川シティマラソンを走った際に取材しています。 2021/09/01 |

| |

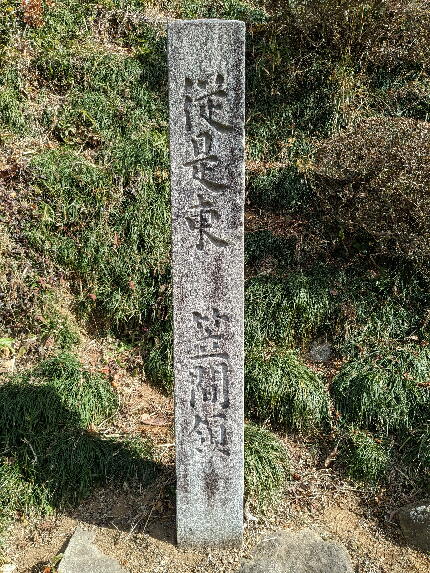

従是東 笠間領 |

|

|

| |

現在は桜川市飯渕の民家に。 |

| |

以下、各村の領名は、角川地名大辞典及び旧高旧領取扱帳データベースを基にしています。(石高は、小数点以下第2位を四捨五入。) 笠間領は常陸国茨木郡笠間城(笠間市笠間)を本拠地とし、延享4(1747)年に牧野貞通が日向延岡より8万石にて入部し、以降幕末まで牧野氏が治めています。 同国同郡飯淵村(天保の常陸国絵図では飯渕とされる/以下、江戸時代の村は飯淵と表記します)は笠間領ですが、その北は同郡大泉村(同市大泉)で、旗本中根氏の知行地です。さらに大泉村は往還上で国境の村となり、益子街道・真壁街道と言われる道(茨城・栃木県道41号つくば益子線)で下野国芳賀郡本沼村(旗本曲淵氏知行地/栃木県芳賀郡益子町本沼)と、また大手坂(茨城・栃木県道119号線)を経て芳賀郡高岡村(公料/同市南高岡)ともつながっています。 国立公文書館デジタルアーカイブから天保の常陸国絵図及び天保の下野国絵図で見ると、もう少し東の茨城郡門毛村(下総国結城領/桜川市門毛)と芳賀郡上山村(公料と旗本の相給・一時一橋領/益子町上山)を結ぶ、現在の茨城・栃木県道257号線に相当するであろう往還は描かれていますが、県道41号や119号に該当する往還は見えません。 天保の常陸国絵図では、大泉村及び堤上村(幕末は旗本中根氏と井上氏の相給/桜川市堤上)は下野との間で大小山を国境とするとされており、天保の下野国絵図で見ると、芳賀郡三谷村(江戸初期に笠間領時代もあったが、幕末は公料と旗本松平氏の相給/真岡市三谷)と同上高岡村は、同じく常陸との間で大小山を国境とするとなっています。この283.4mのピークが大政山(だいしょうざん/YamaRecoを参考としました)とされています。該当地名と引き当てると、この大政山が両国絵図の言う大小山でしょう。 なお、往還上ではありませんが、飯淵村もその東端では下野国芳賀郡梅ケ内村(旗本阿部氏知行地/益子町梅ケ内)及び大郷戸村(公料/同大郷戸)と国境(県境)を接しています。 この現在は民家に移設された笠間領境石は、益子・真壁街道と言われる往還(県道41号の旧道)上の、飯淵村の大泉村との境に建てられたものとされています。地図によって飯渕と大泉の町丁境が微妙に違うのですが、この地点に於いてはGoogleマップが示す境が一番正確なようです。 今昔マップから 真岡 明治38年測図 明治40.10.30年発行で見たこの場所になります。中央のマークの地点が益子街道を下って来て最初に笠間領(飯淵村)に触れる地点ですが、この地点では南北が領境となるため、これより東は笠間領とは言いにくそうです。示すならば「南」でしょうか。 一方、東(右)のマークの地点でも往還上の領域を示すならば「南」でしょうが、飯渕が県境に向かって東(右)上がりになっており、領域全体で見ると「これより東 笠間領」が成立しそうです。少なくとも中央のマークの地点では「これより東」とは言いがたいので、私は東(右)のマークの地点の方が可能性が高いと感じます。 もう一ヶ所、西(左)のマークの道も、明治38年時点で存在します。ここに建てられた可能性もありますが、もしここに領境石を建てるならば、本道と言える益子街道上(中央もしくは東のマークの地点)には必ず建てたでしょうから、飯淵村には2基以上の笠間領境石が建ったことになるでしょうが、2基以上建ったという記録は、私が目にした限りありません。 同往還上では飯淵村域はわずかしかなく、南はすぐに久原村域となります。久原村以東(南)を天保の常陸国絵図及び現代地図でつなぐと、県道41号線沿いに、茨城郡(以下同)冨谷村(桜川市<以下同>富谷)〜岩瀬村(岩瀬)〜本新田村(岩瀬の駅前部分東寄り)〜青柳村(青柳)となり、そこからは結城街道を上市毛村(笠間市笠間)までつながりますから、城下まで領境のない連続した笠間領域となります。 飯渕に是より東 笠間領境石が現存するならば、「従是西 笠間領」境石も建ったはずです。例えば結城街道(現国道50号)上では、茨城郡(以下同)上市毛村〜大淵村(笠間市<以下同>大渕)〜市原村(上市原・中市原/上・中・下市原村に分村したのは明治)までが笠間領域となり、その西隣の小原村(小原)は公料他旗本数氏の相給です。 街道上の領境は、今昔マップから 水戸 明治36年測図 明治39.6.30発行で見たこのあたりでしょうか。ここに笠間領境石が建っていたという記録は見つけられませんでした。 また、先述の県道257号線となった往還上では、友部村(桜川市<以下同>友部)で結城街道から別れ、小塙村(西小塙)〜磯部村(磯部)〜亀岡村(亀岡)〜飯田村(南飯田)及び入野村(入野)までが笠間領となり、門毛村は結城領です。飯淵村に笠間領境石が建ったのならば、ここにも笠間領境石が建つべきだと思うのですが、こちらも根拠はありません。 今昔マップから 真岡 明治38年測図 明治40.10.30発行で見たこのあたりでしょうか。ここも地図によって町丁境が微妙に違うのですが、県道257号上で南飯田・入野(ともに笠間領)がオンラインになっており、北の門毛(結城領)と3町境を接しているように見えます。もしここに建つならば「従是南」となるでしょう。 一方「是より北」を天保の常陸国絵図で検討しますと、3つの往還がみえます。一番東は、笠間城下の上市毛村から茨城郡平町村(宍戸領/笠間市平町)を経て常陸府中へ向かうようです。今昔マップから 水戸 明治36年測図 明治39.6.30発行で見ると、明治36年時点では該当はこの道しかありません。現代地図で読み込むと、国道355号線上で上市毛と手越がオンラインになっており、道を限りの区画整理は考慮できませんが、是より笠間領と言えるのは、茨城郡下市毛村(笠間領/同市下市毛)と同郡手越村(宍戸領/同市手越)の境(マークの地点)となりそうです。もし笠間領が八方位の境標を建てたならば、ここは「北西」となるかもしれません。 次に結城街道を西に向かうと、上稲田村(笠間領/笠間市稲田)の先から別れ、新治郡大増村(幕末は公料/石岡市大増)へと繋がっています。現代地図では県道140号線となるでしょうか。今昔マップから 明治38年測図 明治42.6.30発行で見ると板敷峠が該当するようです。常陸国絵図では茨城郡猿田村(笠間領/桜川市<領域・市域ともに以下同>猿田)が領境・郡境の村に見えますが、現代地図で読み込むと同郡木植村(木植)と今泉村(今泉)のオンラインとなりそうです。板敷峠はGoogleストリートビューで見られますが、若干切通されており親鸞聖人法難の碑しか見えません。宗教は不勉強なものですから、親鸞の通いし峠という所縁に驚きます。 さらに真壁街道で見ると、茨城郡犬田村(桜川市<以下同>犬田)から真壁郡本木村(真壁町本木)に入り、旧真壁町の村々を通り、同郡羽鳥村(真壁町羽鳥)までは笠間領ですが、同郡東山田村(真壁町東山田)は淀領と旗本2氏の相給・北椎尾村(真壁町椎尾)は下妻領になります。 その後、南椎尾村(真壁町椎尾)と隣りの酒寄村(真壁町酒寄)はまた笠間領となり、郡境を越え筑波郡大島村(つくば市上大島)は江戸の初期には笠間領時代もありましたが、正保2(1645)年以降は旗本井上氏の知行地となります。 よって羽鳥村と東山田村の境がいったんは笠間領境となります。今昔マップから 真壁 明治38年測図 明治42.6.30発行で見たこのあたりではないかと推測します(1/50,000図のため、若干のずれが生じています)。 その後、もう一度笠間領となる南椎尾村ですが、天保年間(1830〜1844年)以降に北椎尾と南椎尾に分村した(角川地名大辞典 真壁町椎尾村<近世>)とされています。すっきりと南北に分村できたのは、たぶんその前から坪分け(領地区切り)の相給の村だったからでしょう。しかし明治以降にまた合併して椎尾村となることから、現代地図から南北椎尾村の境を追うことは出来ません。現在の椎尾の姿から、また笠福神社(北椎尾神社)と下宮神社(南椎尾神社)の位置からも、真壁街道を下って来ると北椎尾より入り南椎尾へ至ると想像していますが、それさえもはっきりしません。 いずれにしましてもこの笠間領は、真壁街道上では南椎尾と酒寄のわずかな区間になりますので、その両端に「是より南 笠間領」・「是より北 笠間領」境石が建っていたと言うことをためらいます。 以下はまとまっていない私の覚え書きです。 結城街道上の笠間領西端は、ホームページ『結城街道:(小山〜水戸)を行く』内のルート図をたどりますと、現代地図では岩瀬(西新田村)以西は、鍬田(笠間領)→長方→中泉→中泉と下泉のオンライン→上野原地新田(公料)と続くようです。長方は1878(明治11)年に小幡村(小幡村本田とも、明治以降は西小幡村)と西小幡村新田(角川地名大辞典には「明治までに分村」とされている。旧高旧領取扱帳データベースでは笠間領)・上野新田村(笠間領)の3村が合併したものです。 旧高旧領取扱帳データベースで見ますと、西小幡(小幡)村は笠間領分が456.3石・公料が5.1石・旗本井上氏が22.2石の相給となっていますが、小幡村(西小幡村)は現在の長方北に当たるとの情報があります。確かに今昔マップから 真岡 明治38年測図 明治40.10.30発行で見ると、小幡の字はかなり北に描かれています。それならば結城街道上にはなかったかもしれませんが、天保の常陸国絵図で見ると、東本田村から西に延びている往還が結城街道ですが、小幡村は結城街道上にあるとされています。ただし、天保の常陸国絵図には西小幡村新田は見えませんので、これは西小幡村新田を分村前の小幡村域のようです。 また、中泉村は笠間領分が290.3石・公料が20.4石、下泉村は笠間領分が323.8石・公料が40.3石(他鹿島神社領3石)とこちらも共に相給になります。 この3村の相給が、坪分け(領地区切り)なのか入組(民居入り交じり)だったのかは、史料からは読み取れませんでした。しかし他領部がわずかしかないので、領地を区切らず、農家数戸を公料や旗本に付けた入組だった可能性が高いかもしれません。入組ならば「この村は笠間領域」と言うことは出来ないでしょう。 いちおう小幡(西小幡)村と西小幡村新田が分村するまでは、鍬田村と小幡(西小幡)村の境が、笠間領と笠間領も含まれる相給の村の領境になるのではないかと考えますが、相給の村の他領域があまりにも小さいことや、小幡(西小幡)村が分村したタイミングもはっきりせず、結城街道上の笠間領西端で笠間領境石が建つべき場所を見極めることができません。 参考 相給の村には「入組」を明記した 尼崎領境石 明治以降廃藩置県までに建てられた「藩」銘の 平戸藩境石 |

| |

高さ 160×横 21×奥行 20.5(cm) 2023年1月の第70回勝田全国マラソンを走った際に取材しています。 2024/12/01 |

|

|