| 江戸の中期以降は、普請の割り当てや参勤交代による出費、天候不順による飢饉、大名家の驕奢な暮らし向きにより、財政難に苦しまないお家はいなかったと言えます。それこそが版籍奉還がスムーズにいった(各藩主は本音ではもう投げ出したかった)要因の一つと言われています。 延享4(1747)年より三河国刈谷領を治めた土井家(23,000石)も財政難の中で、領内に無理な賦課を求め続けますが、寛政2(1790)年、ついに耐え切れなくなった農民の蜂起により、寛政の一揆と言われる大規模な騒乱が起こります。この一揆はほどなく鎮圧されますが、譜代の土井家に起こった一揆を重く見た幕府は、領主 土井利制に謹慎を命じるとともに、その領地の一部を付け替える処置を行います。 一方、陸奥国福島領板倉家(23,000石)は、かねてより幕府へ領地替えを願い出ていましたが、このタイミングでそれが叶い、寛政4(1792)年に刈谷領23,000石のうちの碧海郡21ヶ村13,000石が板倉家に付け替えられ、土井家には福島領の内伊達郡及び信夫郡の10,000石と磐前(いわさき)郡の公料3,000石※1が付けられます。 結果は13,000石ずつの付け替えですが、福島領だった陸奥国内の10,000石は、板倉家が領地替えを願い出る土地柄だったこともあり、土井家にとっては実質減封となったようです。 これにより三河国内東海道上で、刈谷領と岡崎領の間に福島領が入ることになります。

※3以降は「浜」の字を使用します。

こうして新たに領境となった、刈谷領知立村(池鯉鮒宿/知立市山町・中町・本町・西町など)と福島領牛田村(知立市牛田及び牛田町)の境には刈谷・福嶋(以下領境石の表記に従い、領境石のみ「福嶋」と表記します)両領境石が、また福島領大浜茶屋村(安城市浜屋町)の岡崎領尾崎村内茶屋村(安城市宇頭茶屋町)境には福嶋領境石が建てられました。(後述しますが、その時点で岡崎領茶屋村の西端には、是より東岡崎領境石が建っていました。)

三河国刈谷領今川村と尾張国尾張領東阿野村(豊明市阿野町)は境川を国境とするため、国境石は建たなかったようです(刈谷領土井家が東海道上に建てたのは、福島領境の1基のみ)。17世紀末時点での情報(天和元<1681>年頃の作製とされる)になりますが、国立国会図書館デジタルコレクションから東海道絵図巻第八 赤坂ヨリ宮マデの18/23コマで該当部を見ても、三河尾張堺橋の両詰に標柱状のものは認められません。(国境標が建っていたと思われる例として、同絵図巻第三の10/14コマには、「相模伊豆堺」に赤い標柱状のものが描かれています。)

国境石・領境石とは関係がありませんが、国立公文書館デジタルアーカイブから天保の三河国絵図を見ると、堺橋を挟み今川村から尾張国阿野村まで十八町七間半(約2Km)となっています。東阿野村は元々は天保の三河国絵図の表記通り阿野村だったようですが、知多郡内にもう一つ阿野村(西阿野村<常滑市西阿野>)があるために、江戸中期以降は東西で呼び分けられたようです。

同じく国立公文書館デジタルアーカイブから天保の尾張国絵図を見ると、東阿野村から今川村(刈谷市今川町)ではなく三河国泉田村(刈谷市泉田町)までが同じく十八町七間半と記されています。名古屋市図書館が公開する元禄の三河国絵図では、今岡村(刈谷市今岡町)と境川の間には、今川村ではなく泉田村内茶屋村が見えます。角川地名大辞典刈谷市 今川村(近世)では、「泉田村の出郷である茶屋村が分村して今川村となった」とされていますので、天保の尾張国絵図の言う泉田村は、枝郷の茶屋村(後の今川村)のことでしょう。

天保の国絵図が作製された時期には、三河国絵図がいう阿野村は東阿野村に、尾張国絵図がいう泉田村は今川村になっていたはずですが、このあたりは両国絵図ともに、元禄の国絵図からUPDATE出来ていないようです。

角川日本地名大辞典 豊明市 東阿野村(近世)欄には、東海道上境川に架かる橋は土橋(木橋に土舗装)だったとされており、「幅が4間(約7.3m)で、長さ7間半(約13.6m)が尾張分・5間4尺5寸(約10m)が三河分」とされています。現在ここに架かる橋は境橋ですが、当時から25mプールほどの長さの橋が架かっていたようです。(現在の境橋はもう少し長いか?)

泉田村内茶屋村に大浜茶屋村(元禄の三河国絵図で見ると里村の内)・尾崎村内茶屋村と、どれだけ茶屋が建つのかという感じですが、これが東海道の繁栄であり、村域に東海道を抱えつつも中心部が街道上になかった村々は、街道上に競って新村を立て経済利益を得たのでしょう。

※1陸奥国内の刈谷領は後に整理され、旧高旧領取扱帳データベースで見ると、幕末時には伊達郡11ヶ村10,210.6石(小数点第2位以下を四捨五入、以下同)しか残っていません。一方で、角川日本地名大辞典の記述では、碧海郡高浜村・吉浜村(高浜市)、高棚村(安城市)・新百姓村(知立市八ツ橋町の北側)はそれぞれ刈谷領でしたが、寛政4(1792)年の領地替え時に一旦公料になり、文化11(1814)年に再度刈谷領になったとされています(高棚村は寛政4年の領地替え時に、半域は福島領に付け替えられ残り半域が公料となり、文化11年には公料部分のみが刈谷領に復す)。この4村の石高を足すと、同じく幕末の数字にはなりますが2928.6石あります。

陸奥国内の刈谷領を整理した段階で、3,000石は碧海郡内に付け戻されたのかと思いましたが、旧高旧領取扱帳データベースの刈谷領をすべて足すと26,419.7石になってしまい、3,000石が丸々浮いてしまいます。この時期の土井家は加増もあっていませんので、明治初期の実石が26,000余あったということなのかもしれませんが、ちょうど3,000石増えているというのがちょっと不思議です。

※2知立町・池鯉鮒村(町)とも。知立村に表記を統一しています。IME環境で「ちりゅう」と入力すると池鯉鮒に変換できるのは、人生で初めて池鯉鮒を入力する私には驚きでした。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2024/06/01

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

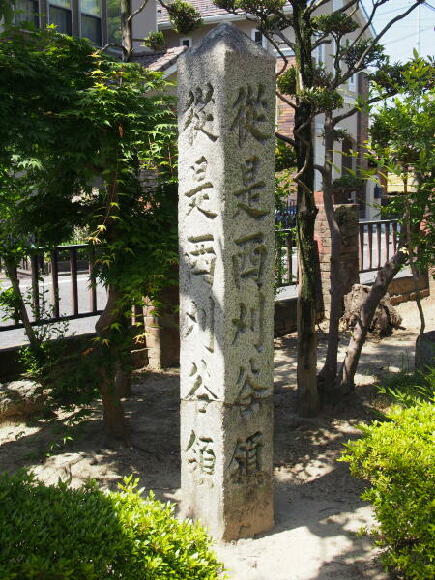

三面に) 從 是 西 刈 谷 領 |

左/前 文字がない面を裏として 右/裏 左/前 文字がない面を裏として 右/裏 |

|

| |

現在は刈谷市郷土資料館(刈谷市城町1−25−1)の前庭に。元は東海道上 知立村(刈谷領/知立市)の牛田村(福島領/同市牛田)境に建っていたものとされています。 |

| |

「谷」の文字あたりで折れ、補修。 現代地図で読み込むと、東海道上で知立村の東端となる山町御林(知立村山町)と牛田町が、70mほどオンラインになっています。今昔マップから箕輪村 明治23年測図 明治26.2.28発行で見ると、西(左)のマークがこれより完全に刈谷領(知立村)と言えそうです。(知立市山町御林1−7先/東<右>のマークは牛田村の福嶋領境石の原位置と思われる。) 国立国会図書館デジタルコレクションから東海道絵図巻第八 赤坂ヨリ宮マデの13/23コマ(天和元<1681>年頃とされる)を見ると、「をざき」(この時点で茶屋村は独立していない)と「大はま」の境には、東海道に2基の領境標(この時期は、境石以前の木柱だった可能性もあります)が建ち、「是より東 岡(異字体)崎領」「是より西 刈谷(草冠の下に外と屋)領」を示していたと描かれています。

寛政4(1792)年の領地替えで、刈谷領境が大浜茶屋村(安城市浜屋町)から知立村に移った時には、木柱だった領境標は、すでに領境石に建て替えられていたであろうと考えますが、大浜茶屋村から知立村の新しい領境にこの領境石を運んだのでしょうか、それともそれは破棄して、新しく作ったのでしょうか? 同じ「是より西」銘ですのでリサイクルした可能性もあるでしょう。

安城市浜屋町(領地替え以前の刈谷領東端)から知立市山町御林(領地替え後の刈谷領の東端)までは、現在の道なりで約5kmです。忍領境石が建つ村の名主が書き残した記録では、10kmの距離を50人が2日掛かりで曳いており、もちろんサイズや石質で重さは変わってきますが、その例だと50人が一日で曳けたことになります。

今回は旅程の都合で取材に行けませんでしたが、上記の領境変更前に刈谷領境石と相対して建っていたであろう、東海道絵図巻第八の13/23コマに掲載の「従是東岡崎領」境石(同絵図当時は木柱の境標の可能性あり)と、それと対になる東海道絵図巻第八の10/23コマに掲載の「従是西岡崎領」境石(リンク先はPDF 5ページに掲載)はともに現存しているようです。

|

| |

高さ 182×横 25×奥行 25(cm) 花崗岩 2024/06/01 |

| |

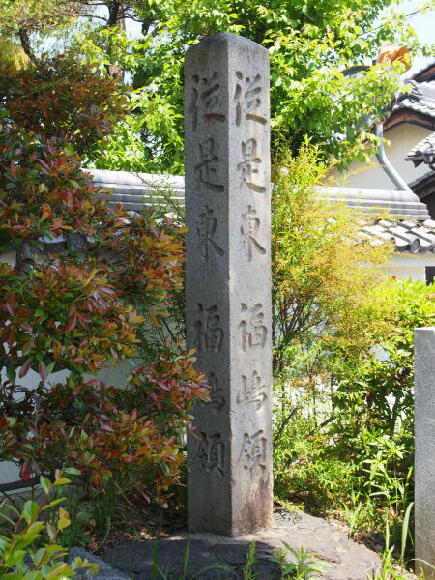

三面に) 従 是 東 福 嶋 領 |

|

|

| |

現在は浄福寺前(重原<明治以降>陣屋跡付近とされる/刈谷市重原本町1−24−1)に。元は東海道上 牛田村(福島領/知立市)の知立村(刈谷領)境に建っていたものとされています。 |

| |

刈谷領境石と相対するものですが、刈谷領境石の欄に書きました通り、現代地図通りならば70mほどオンライン区間があり、今昔マップ 箕輪村 明治23年測図 明治26.2.28発行で見ると、東(右)のマークがこれより完全に福島領と言えそうです。(知立市牛田町新田北63先/西<左>のマークが刈谷領境石の原位置と思われる。) |

| |

高さ 203(194)×横 25×奥行 25.5(cm) 花崗岩 現在この東石は、本来地中に隠れる虎目の部分が露呈しています。この9cmを引くと、東石の本来の高さは194cmで採っています(角錐のとんがり頭を含む)。  2024/07/01

|

| |

三面に) 従 是 西 福 嶋 領 |

|

|

| |

現在は上重原公民館(知立市上重原町本郷38)に。元は東海道上 大浜茶屋村(福島領/安城市浜屋町)の尾崎村内茶屋村(岡崎領/安城市宇頭茶屋)境に建っていたものとされています。 |

| |

東海道上の福島領東領口に建っていたものですが、今昔マップから 岡崎 明治23年測図 明治26.10.28発行で見たここになるのでしょうか。現代住所では、安城市浜屋町南屋敷32もしくは浜屋町北屋敷1の先になります。

刈谷領境石の欄でも書きましたが、国立国会図書館デジタルコレクションから東海道絵図巻第八 赤坂ヨリ宮マデの13/23コマ(天和元<1681>年頃とされる)を見ると、「をざき」(この時点で茶屋村は独立していない)と「大はま」の境には、東海道に2基の領境標(この時期は、境石以前の木柱だった可能性もあります)が建ち、「是より東 岡(異字体)崎領」「是より西 刈谷(草冠の下に外と屋)領」を示していたと描かれています。

よって、大浜茶屋村の是より西福嶋領境石(領地替え以前は是より西刈谷領境石)の川(水路)を挟んだ東、尾崎村内茶屋村の西端には、「従是東岡崎領」境石が建っていたと思われます。宇頭茶屋町37先あたりになりますでしょうか。

以下は私の覚え書きです。 名古屋市図書館が公開する元禄の三河国絵図や国立公文書館デジタルアーカイブが公開する天保の三河国絵図では、尾崎村の西にあるのは尾崎村の内茶屋村となっています。一方、現代の地名は宇頭茶屋町です。宇頭村は三河国絵図では尾崎村の東に位置します。三河国絵図のいう尾崎村内茶屋村と現代の宇頭茶屋町が同じ場所を指すのかを確認しました。 角川日本地名大辞典の安城市 宇頭茶屋村(近世)欄に「正保2(1645)年に宇頭村の西端を開拓し、元禄年間(1688〜1704)に分村して(宇野茶屋村が)成立した。宝暦2(1752)年・同13(1763)年に宇頭村と尾崎村の間で山の権利に関して争いが起き、この論争の中で宇頭茶屋村が尾崎村の枝村であることが確認された。」となっています。 よって、宇頭村域を開発した(現代地図からは、どうつながっていたのか想像もつきません。飛び地だったのでしょうか?)茶屋村ですが、尾崎村の内で間違いないようです。 |

| |

高さ 182×横 25×奥行 25(cm) 花崗岩 高さの182cmは角錐のとんがり頭を含まない数値です。 2024/07/01 |

|

|