2018年にみさとシティハーフマラソンに参加した際に、越谷市大成町の忍領境石だけは見学していましたが、忍領境石はその他にも数基現存しています。画像越しに見るその姿かたちに共通性があることからこの目で確認したく、2021年でしたか取材を計画したのですが、当時は新型コロナウィルスの感染状況が芳しくなく、行動制限もあったため断念しました。 ほぼ制限もなくなったことから、2023年のゴールデンウィークに取材に行きました。その際に前砂の境石が現存しているお宅のご主人や、熊谷市の熊谷市美術・郷土資料展示室の学芸員さんから資料をいただきました。それら資料の中から、行田市郷土博物館研究報告 第8集(2016年)「<調査報告>忍領境界石の現況」(以下は行田市報告書とします)を中心に構成します。 WEBでの事前検索で、「忍領境石は16基建てられた」「安永9(1780)年に、それまで建っていた境木を境石に改めた」と認識していたのですが、いただいた資料には「安永9年正月29日に御分木 (石原村の)2本ともに石に替わり立ち」「御領分中残りなく石に建て替わる。柿木共に石数16本なり」となっています(埼玉地方史第81号「忍藩領分杭の成立・立替の経緯と意義」澤村怜薫著2021.4より引用/出典は松崎十右衛門 御用留。参考:天明3<1783>年に石原村名主松崎十右衛門が記した御用留 浅間山噴火の日記。) 村の名主の立場での記録ですから、実際に作業した日付であることは間違いないでしょうが、全体の本数は役人から漏れ聞いた伝聞情報になるかと思われます。この点は考慮する必要がありますが、現存する数少ない記録ですので、御用留を受け入れてこれを元に考えていきます。 八潮市立資料館の八潮の歴史文化ナビから「明治4年(1871) 廃藩置県直後の諸県図を見ますと、忍県(忍藩領)は行田を中心とした本拠(城付領)と秩父域に大きく分かれ、さらに1村から数村単位の飛び領があったことがわかります(阿部時代は摂津に、松平時代は伊勢にも領地を持つ)。もちろんこの図は松平時代幕末の姿で、領境石を建てた阿部時代とは細かい村の付け替えがあっている可能性があります。村の付け替えは、領域の塊の中心をぽっかり抜かれることは珍しく、他領との境である領域塊の外縁で行われることが多かったはずです。その結果、領境が村単位で変わることがあったかもしれません。 石原村名主の安永9年正月の御用留には「柿木共に16本」となっており、忍城を中心とする本拠の他に、柿木には建てられた記録があります。柿木は廃藩置県直後の諸県図で見た右下、草加の上にある飛び領になります。 こちらも行田(忍城下)と同じ埼玉郡ですが、忍領境石が建てられたと思われる東方村を始め、麦塚・別府・見田方・南百(なんど)・四条・千疋(以上越谷市)、柿木(草加市)の8村が該当します。幕末時の数字になりますが、旧領旧高取扱帳データベースから該当の村の石高を足しこむと4928.6石(小数点第2位を四捨五入)あります。 一方、秩父の忍領域は、寛文3(1663)年の阿部 忠秋の2万石加増によるものであり、大宮郷(秩父市大宮)に代官所が置かれていました。同じく幕末時の数字になりますが、1万石を越える小大名に相当する領地を持っています。こちら側には領境石が建てられなかったのか、私は今のところはその記録に触れていません。 その他の村単位の飛び領に関しては、先述しましたように石原村名主の御用留に「柿木ともに16本」となっており、本拠(城付領)に加えて「柿木ともに」という意味でしょうから、その他の地域には建てた記録がないということになります。 行田市報告書には、「御領分絵図」及び「忍御領分村々覚」(いずれも文政年間<1818~1830年>)等で9基の存在は確認できるが、残り7基は情報が皆無となっています。境石が建った時から、御領分絵図及び御領分村々覚が記された時には4~50年が経ち、この忍領は松平時代の領域になることに留意しなければなりません。 行田市報告書に記載がある忍領境石は、 埼玉郡屈巣村(鴻巣市) 1基 足立郡前砂村(鴻巣市) 1基 大里郡石原村(熊谷市) 2基 埼玉郡上新郷村(羽生市) 2基 の現存が確認されており、 埼玉郡袋村(鴻巣市) 1基 御領分絵図 忍御領分村々覚共に記載あり、写真もあるが現在は不明 埼玉郡小針村(行田市) 1基 御領分絵図 忍御領分村々覚共に記載あり 大里郡肥塚村(熊谷市) 1基 御領分絵図 忍御領分村々覚共に記載なし とされています。 大成町(越谷市)の領境石は、石原村名主の御用留にいう「柿木」に建てられた忍領境石ですので、これを加えると16基のうちの10基は情報があることになります。 以降、せっかく史料がありますので、御領分絵図・忍御領分村々覚についても、行田市報告書から引用し、各欄に記載しています(一部をひらがなにしています)。 その特徴としては、御領分絵図には「境標」と表示されたものが塚の上に描かれています。私の手元にあるものは粗い白黒画像ですが、行田市報告書では「塚が緑色に着色されており、盛り土が崩れないように植栽されていたと見られる」とされています。その向きは、道路面に文字を向けて建っているように描きこまれたもの(屈巣・石原「上の方」・前砂)と、文字を相手領(もしくは自領)に向けて建っていたように描かれたもの(上新郷の2基と、現存はしていない袋村・小針村)が混在しています。 一面彫りの境石は文字面を道路に向けて建て、他領から自領に入ってくる人だけではなく、自領から他領に出ていく人に対しても自領域を主張するものと思っていましたが、絵図を見る限り4基の忍領境石は、相手領を向いて建ち、他領から自領に向かって歩いてくる人に対して、「ここからは阿部豊後守(能登守)さまのご領内である」ことを主張していたように描かれています。

これが領境石の建つ向きを正確に描写したものなのか、単に絵図のスペースの関係でそう描きこんでしまっただけなのかは、今のところ判断できません。しかし上新郷「羽生道往還石」・袋村・小針村の3基は、川端に建っていたという共通点があり、川を渡ってくる(分絵図・村々覚の記述上は、袋・小針は橋が架かるが、上新郷は橋が架かっていなかった)人の目に入りやすように、実際に文字面を川(橋)に向けていた可能性があるのかもしれません。(この件は、まとめ欄にも少し書いています。)

もう一基の上新郷「別所外の堤下石」は、堤下の丁字路というべき場所に建っており、分絵図を見る限り、この向きでもおかしくはないのかなと感じます。(この石だけがこの向きで描きこまれていたならば、ありえないと感じたでしょう。)

忍御領分村々覚には、領境石の所在場所として「往還の左(もしくは右)」と書かれていますが、これは忍領の村から領境を見て、道の左端もしくは右端に建っていたことを示しているようです。 忍領境石の最大の特徴は、大きく面を取ってある丁寧な仕上げです。  屈巣村の忍領境石 屈巣村の忍領境石 波佐見町三領境石 波佐見町三領境石 数年前に大成町(越谷市)の忍領境石を見た時から、これが最大の特徴だと思っていましたが、今回現存する忍領境石7基すべてで、面が取られていることを確認しました。

また、7基の忍領境石はすべて安山岩で作られています。石質にはまったく素人なので言及できませんが、関西以西では花崗岩製の碑を優勢に感じますが、関東では安山岩の碑や石垣をよく見ます。

サイズもほぼ一定しています。本来は地中になる粗仕上げが露呈している石原「上の方」石は竿石となる部分の全長が170cm、同じく上新郷(現 本陣)石が169cmです。前砂は頭を切られていますので154.5cm、屈巣と上新郷(現 脇本陣)は粗仕上げが露呈しておらず(本来の竿石以下になっていると思われる)それぞれ166cm・160cmと、いずれも170cm程度(5尺7寸仕様か?)で作られたと考えられます。(大成町石だけが157.5cm<粗仕上げが露出しており、それを引いた正味全長>とかなり低い。)

横幅は30cmで揃っていますが、厚は前砂の20.5~屈巣の24.5cmまで若干のバラつきがあります。

最後に、各領境石の筆跡を比較してみたいと思います。私が現認した7基の忍領境石のうち、石原村「下の方」石のみが折れて上部が欠損しており、「従是」部分がない上に、「領」の文字は石が敷き詰められており半分以上が見えません。7基すべてに共通する文字は「忍」です。

はじめは「忍」で比較しようと並べてみたのですが、「忍」は元々冠と脚でバランスが難しい上に、上の方角文字(「北」と「南」では画数が大きく違う)とのバランスをとる必要があったのかバラバラで、これを同じ人が書いた文字と言うことが出来ません。すべての石で文字を書いた人が違うのか?と思ったほどでした。

そこで石原村「下の方」石は対象外になりますが、「是」の文字で比較すると類似点が多数あります。

①全体的に右肩上がりなところ。

②「日」ではなく「曰」になっている(前砂石は「日」になりかけていますが、留められています)。

③2画目が4画目を越え、5画目に達している。

④6画目が5画目の中央に乗らずに右に寄っている。

⑤④の結果、5画目と7画目の右端がほぼ同じ長さになっています。

大成町 大成町 最後に、冠と脚のバランスが崩れそうなところを、力強い払いで見事にまとめています。今回は「是」の文字で比較しましたが、「従」の文字にも多くの類似点があります。すべては挙げませんが(あとでこの特徴を使いたいので)一点だけ示すとすれば、

上新郷「脇本陣」 上新郷「脇本陣」 四画目・五画目の「ソ」が大きく、多少のバラツキはありますが旁の1/3程度を占めています(大成町石は特に大きくて、半分に達っそうかとしている)。「忍」の字があまりにもバラバラなので、同じ人の文字と言い切ることをためらいますが、「従」や「是」に関してはよく似た特徴を持っているといえます。

|

|||||||||||||||||||||||||||

2023/11/01

|

| |

従 是 東 忍 領 |

|

|

| |

現在は、越谷市大成町の大相模氏館跡と伝わる場所に建っています。

|

| |

2023/11/01 忍領境石取材を踏まえ、この欄を全面的に書き替えます。 総論に書きましたように、柿木と言われる忍領の武蔵国内飛び領となりますが、東方村だけが元禄11(1698)年に遅れて忍領になっています。元禄11年には忍領境石が現存する前砂村を含む足立郡5村など、多くの村が忍領になっていますが、同時に大里郡を始めとする多数の村が忍領から外れており、大規模な領地の付け替えがあったようです。 少し詳しくこの地域を見ていきます。国立公文書館のデジタルアーカイブから天保の武蔵国絵図を見ますと、該当部分は破れたりにじんだりしていてとても見にくいのですが、元荒川が中川に合流する地点の南西岸に埼玉郡(以下同)南百(なんど)村(越谷市東町/南百自治会館は東町2丁目)が見えます。その隣(西)は文字がにじんで読めませんが、もう一つ西が東方村(同市大成町・相模町等)なので、間に入るのは見田方村(同市大成町・東町等)です。 同絵図には東方村が2つ描かれていますが、角川地名大辞典の越谷市 東方村(近世)欄を見ますと、「天保郷帳(天保5<1834年)>には大相模東方村(539石余)と東方村(502石余)が見えるが、新編武蔵(風土寄稿/文政13<1810>年)等では両村を併せて東方村としている」と書かれており、東(右)が東方村・西(左)が大相模東方村となり、南百村から大相模東方村までが忍領域です。 東方村の西(左)も文字がにじんで読めませんが、さらにその西(左)の村は、日光街道上に於いて越ヶ谷宿の南に位置するように描かれ、かろうじて瓦曽根村(同市瓦曽根等)と読めます。東方村と瓦曽根村の間に入るのは西方村(元禄11<1698>年以降は公料/同市西方等)しかありません。 大成町の忍領境石は「是より東が忍領」を主張していますので、(大相模)東方村の西方村との境に置かれたものと推測できます。WEBで検索すると、関東郡代が本拠の赤山陣屋から領内各地への往還として、赤山街道と言われる道を整備しており、その赤山街道の越ヶ谷道から分岐した吉川道が、越ヶ谷~吉川(埼玉県吉川市)を結んでいたようです。(赤山街道吉川道に関しては、街道歩き旅.comから赤山街道を歩く2を参考にしました。) 以降、東方村の忍領境石と表記します。 現在の越谷市西方は東京葛西用水以西ですが、今昔マップから 粕壁 明治39年測図 明治43.10.30発行で見ると、相模7丁目に西方の記載があります。角川地名大辞典の越谷市 西方村(近世)欄には「日枝社(日枝神社/相模6丁目481)は西方の鎮守」とされており、同辞典の東方村(近世)欄には「久伊豆社(大相模久伊豆神社/大成町1丁目2159)は東方の鎮守」となっています。 また、同辞典の西方(近代)欄には「相模町1~7丁目の一部・大成町3~5丁目の一部は西方域」とされ、東方(近代)欄には「大成町1~7丁目・相模町4~5丁目の一部は東方域」となっています。 これらから、大成町1丁目と相模町6丁目の境あたりが、吉川道上の東方と西方の境になるでしょう。よってこの領境石の原位置は、今昔マップから 粕壁 明治39年測図 明治43.10.30発行で見たこのあたり(大成町1丁目2828-1先)になるのではないかと推測します(現代地図で読み込むと、吉川道上で大成町1丁目<東方村>と相模6丁目<西方村>が80mほどオンラインになっており、マークの地点よりも東が「これより完全に大成町<東方>域」と言える地点)。 上記の通り、吉川道上の忍領東端は南百村で、境を接しているのは葛飾郡吉川村(公料/吉川市吉川)ですが、間に中川を挟みますので「是より東忍領」境石は必要なかったかもしれません。 一方、南百村の南側を天保の武蔵国絵図で見ると、四条村(東町等/四条本田自治会館は東町3丁目の北寄り)・別府村(東町等/別府集会所は東町3丁目の南寄り/天保の武蔵国絵図では該当部に傷があり読めません)・千疋村(東町等/千疋自治会館は東町5丁目/以上越谷市)・柿木村(草加市柿木)までが忍領です。柿木村の南で境を接したのは埼玉郡八条村(公料/八潮市八条)となり、両村を結ぶのは下妻街道と言われた道ですから、柿木村の八条村境には「是より北忍領」境石が建っていてもおかしくありません。粕壁 明治39年測図 明治43.10.30発行で見たこの地点が該当しそうです。 東方村忍領境石の現在の高さを162cmとしていますが、最下段は地中にあるべき荒削り部が露呈しています。

領境石としての本来の高さは157.5cmで採っています。東方村の忍領境石は、横幅・奥行(厚)は他の忍領境石と遜色ないのですが、高さに関しては他が170cm仕様であるのに対して、かなり低いということになります。

忍領境石は元々建っていた境木を石製に替えており、設置場所や示すべき方角は事前にわかっていたはずです。さらには面を取ってあるなど各領境石の仕様がまったく一緒、かつ筆跡もほぼ同一の人物と言えますので、どこか一ヶ所で作り・文字を彫り込んだのちに、それぞれの設置場所に運んだのではないかと推測しています。東方の領境石だけが小さい意図について、東方は飛び領で加工場所から遠かったので小さめに作ったのか?と考えてみました。

石原村の石に関して、「酒巻河岸(行田市酒巻)から人夫100人ほどが、50人/1日ずつ2日を要して石原まで引き取った」という記録が石原村名主の御用留に書かれているとの情報があります(忍の石物語 行田市民大学 平成27年 P3に記載)。ちなみに酒巻~石原「上の方」・「下の方」石間は現在の道なりで10Kmほどあり、石原村名主の記録を見る限り2基が同時期に建ったはずですので、たぶんこれは2基分の搬送記録と思われます。(1基50人ずつが2日がかりで2基を曳いた、延べ2日で200人。)

石原村の例では、切り出した石をどこかで仕上げて、利根川を酒巻河岸まで船送しています。そうすると、東方村には元荒川を東方村縁まで船送したはずです。加工場所がどこかはわかりませんが、そこから各設置場所へは船送したならば、東方村が本拠から遠いからという理由で、サイズを小さくする必要はなかったかもしれません。(加工場所によっては逆に近かったかも知れませんし、陸揚げしてから曳く距離は500mほどだったと思われる。)

|

| |

高さ 162(157.5)×横 32×奥行 23(cm) 2018/2/12・2023/11/01 加筆 |

| |

従 是 北 忍 領 |

|

|

| |

現在は鴻巣市屈巣2313の屈巣久伊豆神社に。 |

| |

「御分石壱本鴻巣海道(※街道に同じ) 安養寺境にあり、往来の左、これより北」 |

| |

御領分絵図には、屈巣村と安養寺村の間で道がカーブしており、その外角(屈巣村から見て道の左側)に「境標」が描き込まれています。 |

| |

忍御領分村々覚には「安養寺境にあり」とされていますが、旧領旧高取扱帳データベースで見ると、埼玉郡安養寺村(鴻巣市安養寺)は旗本 内藤氏・同 大森氏、そして873.8石のうちの20.5石だけですが、天保元(1831)年以降は忍の領分もあります。20石だけですので坪分け(領地区切り)ではなく、入組(民居入り交じり)で石高合わせのために農家数戸を付けられたのだろうと思いますので、安養寺村が忍の相給となって以降も、領境は両村境で変わらなかったのでしょう。 今昔マップから 鴻巣 明治40年測図 明治42.8.30発行で見ますと、安養寺・屈巣境の区間には現在の県道32号線に相当する道はまだなく、街道(往還)上の村境は県道32号線の一本西の道が該当しそうです。 以下は、県道32号線・県道77号線の元となった道が江戸時代からあったと主張したいわけではなく、忍領境石が建つべき場所を考察するものです。 忍御領分村々覚に記載の「鴻巣海道」について考えてみますが、角川地名大辞典の鴻巣市 安養寺村(近世)欄には「鴻巣から羽生への街道が(安養寺村の)西端を通る」とされています。 忍御領分村々覚がいう「鴻巣海道」と、角川地名大辞典がいう「安養寺の西端を通る鴻巣から羽生への道」は、少なくとも鴻巣~安養寺~屈巣間は同じルートで、のちに県道32号線となった道なり(旧道)でしょう。(今昔マップから 鴻巣 明治40年測図 明治43.1.30発行で見た該当ルート。) 「羽生への街道」は、行田(忍城下)を経ずに羽生へと解釈できますので、県道32号線を屈巣の交差点で曲がり、そのまま県道32号線を道なりに進むルートとなるでしょう。今昔マップから 鴻巣 明治40年測図 明治43.1.30発行で見ると、明治40年時点で該当の道があります。 一方、鴻巣海道はどこかの起点から見て、行き先(もしくは著名な経由地)が鴻巣であることを示しています。忍藩の記録に鴻巣が行き先(経由地)とされているならば、起点は行田(忍城下)の可能性が高いのではないでしょうか。こちらは鴻巣から見ると、県道32号を屈巣の交差点で右折せずに行田(忍城下)へ向かう、のちに県道77号線となるルートでしょうか。同じく今昔マップから 鴻巣 明治40年測図 明治43.1.30発行で見ると明治40年時点で該当の道があります。こちらの道は鴻巣から行田と考えれば、後述する予定の「鴻巣・行田通り」と起点終点が同じになりますが、中山道を通らずに済む脇往還(生活道路)の役目があったのでしょうか。 のちに県道77号となった行田への道は、明治40年の道なりで見ると、屈巣村以北は忍領域が続き領境は発生しません(屈巣が領域の塊の外縁)が、羽生への県道32号線は、忍領境石が建った当時は屈巣の隣りの広田村(鴻巣市)までが忍領で、その先の赤城・北根(鴻巣市)からが他領となります。(この件はまたのちほどまとめます。) ついでに領境石とは関係ありませんが、天保の武蔵国絵図を見ると、屈巣村新田の北には、大きな沼らしきものが描かれています。角川地名大辞典の川里村 屈巣村新田(近世)欄には「享保13(1728)年屈巣村の東の屈巣沼を開墾し、屈巣村新田・上会下村新田・郷地新田が成立」とされていますが、天保の国絵図完成時の天保9<1838>年でもまだ十分に沼域を残していたようです。今昔マップから 鴻巣 明治40年測図 明治43.1.30発行で見ると、明治40(1907)年時点(天保の国絵図から約70年後)には沼はすっかり姿を消し、一旦は耕作地化されています。(最後まで沼として残ったのは、現在の鴻巣CC及び川里中央公園のあたりでしょうか。) 2024/04/01追記 私は袋村に建っていたとされる忍領境石の欄に、天保の武蔵国絵図は、元禄の国絵図からきちんとUPDATEされていないのではないかと記しています。しかし屈巣沼は、野田市立図書館が公開する武蔵国全図 安政3(1856)年にも埼玉沼(角川地名大辞典 行田市 小針村<近世>欄には、屈巣沼と同じく「享保13年に開拓」とされている)とともにそれらしきものが描かれています。よって、幕末までは一定の沼域は残っていたのではないのでしょうか。(埼玉沼は小針沼として、規模は小さくなっているが、今昔マップから 熊谷 明治40年測図 明治43.1.30発行時点でも沼域を残している。) |

| |

高さ 166×横 30×奥行 24.5(cm) 安山岩 現地に川里村が建てた案内板には高さが133cmとなっています。竿石の下部はコケ(白いもの)の生え方が少ないので、以前はもう少し埋まっていたものを、地中部になる粗削り加工部の少し上まで引き上げてあるようです。 2024/02/01 |

| |

従 是 西 忍 領 |

|

|

| |

現在は鴻巣市前砂の民家に。 |

| |

「御分石壱本往還の右、中井村の境にあり、これより西」

|

| |

御領分絵図では龍昌寺(前砂1355)の西に、中山道から少し離れて描かれています。 |

| |

足立郡前砂村は元禄11(1698)年に、近隣の足立郡の村(榎戸・吹上・大芦・明用<すべて現鴻巣市>など)と一緒に忍領に組み入れられたようです。中山道上に於いて前砂村の東は、忍御領分村々覚に書かれていますように同郡中井村(旗本 岡氏の知行地で、旧領旧高取扱帳データベースで見ると、幕末は岡 金之助知行)です。

今昔マップから 熊谷 明治40年測図 明治43.1.30発行で見ると、村境が見えます(同地図当時は北足立郡小谷村<前砂>と同郡箕田村<中井>の村境)。北(上)のマークが中山道上 前砂と中井との境になります。 前砂村は中山道上の東の忍領口ですが、中山道上の逆の領口は大里郡石原村になります(天保の武蔵国絵図上の中山道は、足立郡と大里郡の境で、一旦元荒川を渡り埼玉郡を経て、再び川を渡り大里郡に入っていますが、対岸に渡った埼玉郡新宿村<鴻巣市新宿>も忍領)。 よって前砂の忍領境石と対になるのは石原の「下の方」石です。 民家敷地内にあるため、一声かけて取材許可をいただきましたが、ご主人がわざわざ資料を持って出てきてくださり、いろんなお話を聞けました。現存する忍領境石の中で、この石だけが頭が尖っておらず平らですが、これは(文化財との認識がなかった時代に)縁側の踏み石にするためにカットされたそうです。 資料をコピーして後ほど送ってくださるとのことで、厚かましくもお願いしたのですが、その後北鴻巣駅まで歩いて戻り、鴻巣駅へ電車で移動したころに電話をいただき、さっそくコピーしてくださったようで、結局鴻巣駅まで自動車で追いかけてきてくださり、資料のコピーをいただきました。ありがとうございました。 ここからは私の覚書です。 上に書きましたように、御領分絵図の「境標」のうち、前砂村のものだけが街道から少し離れて描かれているのが気になります。 熊谷 明治40年測図 明治43.1.30発行で見た南(下)のマークは、前砂と中井・小谷の3町丁境になります。足立郡小谷(こや)村は寛永19(1642)年以降、旗本四氏の入組(相給)です。御領分絵図の権利関係がわかりませんので直接ここには貼りせんが、もし前砂の「境標」が絵図の示す通りの場所に建っていたならば、中井・小谷村との3領境(現在の住所では前砂1014先)に、両村に向かい領境を主張する、実務的な領境石を兼用していたと考えることは出来ないかと検討してみました。 しかし、忍御領分村々覚には「往還の右、中井村との境」と書かれています(小谷村は触れられていない)。御領分絵図の「境標」が建つ向きも、中井・小谷村を向いてではなく、文字面を道に向けて建っているように描かれています。 よって、一応今のところは、街道上に建つ象徴的な領境石の役目だけだったと考えています。(この件は、まとめ欄にも少し書いています。) |

| |

高さ 193(154.5)×横 30×奥行 20.5(cm) 安山岩 現在の高さは193cmですが、本来地中にあるべき粗削り加工部が露出しています。粗削り加工部を抜いた境石としての高さは154.5cmで採りましたが、上記のようにこの石は頭をカットされていますので、元々は他の石と同じく170cm前後だったのでしょうか。 2024/02/01 |

| |

従 是 南 忍 領 |

|

|

| |

熊谷市石原の新島との境、旧中山道上。この場所は原位置とされています(道路拡張によるバックはあるでしょう)。 |

| 御領分村々覚 | 御分石二本往還左右にあり、上の方左はこれより南。 |

| |

御領分絵図には、中山道を挟んでまるで二基の「境標」が建っているように描かれています(両者に「境標」と書かれている)。道の両側に忍領境石が向き合って建っていたとするならば、他の忍領境石のどの例にもありません(他はすべて一領境に1基※1)。 大里郡石原村名主の御用留には「御分木 2本ともに石に替わり立ち」と書かれ、忍御領分村々覚でも「御分石二本」が「上の方(にある往還の)左(に建つ石)はこれより南(を示して)」、「下の方(にある往還の)右(に建つ石)はこれより東南(を示して)」建っているとされています(どちらの記録も石原村には計2基とする)。 埼玉地方史第81号「忍藩領分杭の成立・立替の経緯と意義」澤村怜薫著(2021.4)に、御分木時代の「石原村絵図写(宝暦3<1753>年/熊谷市立図書館収蔵熊谷町役場文書141)」が掲載されていますが、新照寺(新島158)や一里塚(新島258先)との位置関係から中山道上の、別々の場所に2本の御分木が描きこまれています。石原村名主の御用留には「2本の御分木が石に置き換わった」とされており、石原村絵図写に描かれた2本の御分木の場所が、石原村に建てられた2基の忍領境石の原位置となるべきでしょう。  そもそも「上の方」石の地点では、現代地図通りならば中山道は石原と新島のオンラインですから、御領分絵図に於いて右(東)の境標が建っていると描かれている地点は、区画整理があっていない限り、石原村域ではなくて新島村域(他領域)のはずです。たとえ数m・数十cmといえ、他領域に踏み込んで「ここからが自領」の標識をお家として建てることは、時の領主 正允が領境争いを裁く立場の、しかも新任の老中※2であればこそ、些細なことで足元をすくわれかねず、厳に慎んだでしょう。 私が目にすることが出来た史料・資料では、石原と新島の間で、道を限りにの区画整理があったような記述は見つけられていません。もし区画整理があっており、中山道の東側(一ヶ所地点を示すならば新島169)が石原村域(中山道上が忍領域)だったとするならば、「上の方」石の「是より南」表記は、領域全体で見ればもちろん誤りではありませんが、街道を歩く人に忍領域を知らしめるという象徴領境石の目的からするならば、「下の方」石と同じく「是より東南」表記になったのではないでしょうか。(もしくは「下の方」石が、「上の方」石と同じ「是より南」銘にならなければ、同じ街道上に於いて同じ領域を示しているはずなのに齟齬が起きます。) どう考えてもここには、現存する「上の方」石が一基だけ建っていたとしか思えません。御領分絵図が単純に左右の描きこむ場所を間違えたのであれば、白紙を貼って修正したのではないかと思いますが、御領分絵図の全体を見ていませんので、他の箇所でどのような修正が行われていたのかはわかりません。 一基は新島村側の領境標かとも考えてみましたが、両者が塚の上に同じサイズ感で建っており、片方は木柱だとは思えません(旗本がなんらかの標識を建てたとしたら、木製の可能性が高い<例外あり>)し、御領分絵図には相手領が建てた境標については、他の領境に於いては一切触れられていません。 2基建つように描かれた絵が、なにを意味するのかが私には理解できていませんので、とりあえずはその事実を書き留めておくだけです。 ※1忍領境石はすべて一ヶ所に1基だが、他地域には街道の左右に2基の領境石が向き合って建てられていたと記録され、かつその2基が現存しているものもある。(参考:浜松領境石の例 わがまち文化誌 天竜川と東海道 浜松市立天竜公民館編 P56<60枚目>に絵図の掲載。)ただし、同地点は街道上の領口であり、道の両端ともに浜松領内。 ※2忍領境石とは直接は関係がありませんが、天和3(1683)年頃より起こった筑前黒田家・肥前鍋島家の国境論争は、肥前側が幕府に訴え出ることとなり、元禄6年10月に裁許が下り肥前勝訴となります。その裁許状には正允の祖父(先々代忍領主)である老中 阿部 正武が、『豊後』として名を連ねています。 |

| |

中山道は北西から東南方向に走っており、石原村は北及び中山道を挟んだ東側で幡羅郡新島村と境を接していますので、中山道上は両村のオンラインになります。現存するもしくは史料が残る他の忍領境石は、すべて街道上の領口に建ち、ここから街道は「阿部豊後守(能登守)さまのご領内である」であること示していますが、石原「上の方」石だけは、街道上がオンラインになるために、「是より南」というのは、中山道上が領内であることを示していません。 石原「上の方」石も街道上に建ち、街道を歩く人に忍領域を主張した、象徴的な領境石であることに変わりはありませんが、(現存・もしくは御領分絵図に掲載があるもののうち)街道(往還)上の領口に建っていない唯一の例となります。(同じ例として、武庫郡段上村の尼崎領境石<こちらは街道上の全域が他領とのオンライン>。) 新島村は忍領境石が建てられたころは旗本 戸田氏の知行ですが、その後も公料→旗本 白須氏と一貫して他領のようです。(角川地名大辞典 熊谷市 新島村<近世>) |

| |

高さ 175(170)×横 30×奥行 23.5(cm) 安山岩 本来地中部になる粗削り加工部が露呈しており、境石の高さとしては170cmで採っています。 2024/03/01 |

| |

(上部欠損) 東 南 忍 領(らしき文字の一部) |

|

|

| |

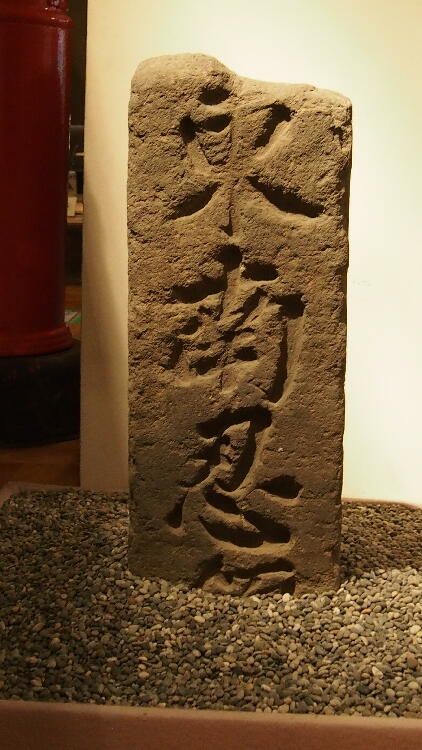

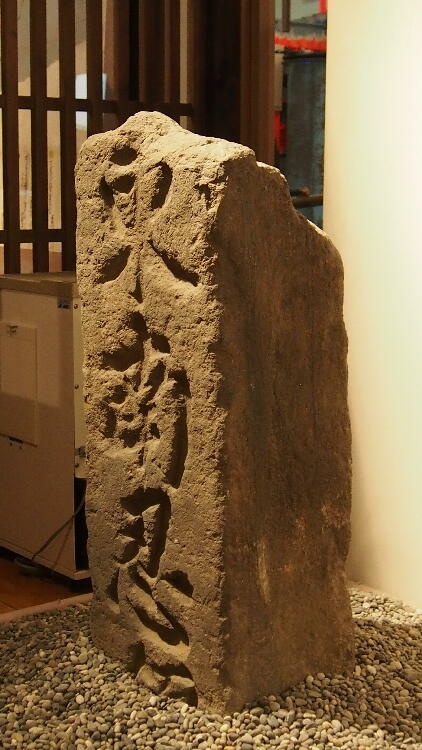

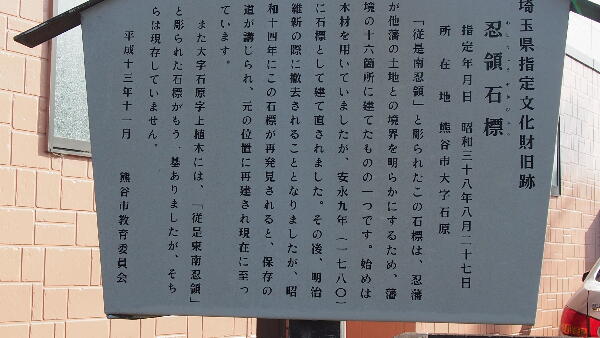

現在は熊谷市図書館の美術・郷土資料展示室に。(熊図収第16号) |

| |

忍御領分村々覚」には「御分石二本往還左右に有、下の方右は是より東南」 |

| |

行田市報告書には、この領境石に関する御領分絵図は掲載されていません。(この件は、まとめ欄に少し書いています。) 埼玉地方史第81号「忍藩領分杭の成立・立替の経緯と意義」澤村怜薫著2021.4に、中山道上2ヶ所かつ道の左右に分かれて建つ、御分木が描かれた「石原村絵図写(宝暦3<1753>年/熊谷市立図書館収蔵熊谷町役場文書141)」が掲載されています。 |

| |

石原村「上の方」石欄で、中山道上は幡羅郡新島村とのオンラインだと書きましたが、オンライン区間はそれほど長くなく(約500m)、旧中山道が現在の国道17号と合流したのち、植木バス停の北あたりからは石原(忍)単独域になります。(角川地名大辞典 熊谷市 石原村<近世>欄には小名<小字>として「うへき」が、また同新島村<近世>欄にも「植木」の記載がありますので、この地点は両植木のようです。) その地点から足立郡前砂村までは中山道上に領境はありません。 それらの事実や御分木時代の石原村絵図写等を参考にすると、「下の方」石は中山道上の領口となる地点に建てられたものでしょう。今昔マップから 熊谷 明治40年測図 明治43.1.30発行で見た南東(下)のマーク(北西<上>のマークは「上の方」石)が原位置になると思います。現在の住所では石原420-6先(往還の右)になりますでしょうか。 権利関係が不明のためここには直接貼りませんが、「石原村絵図写宝暦3(1753)年/熊谷市立図書館収蔵熊谷町役場文書141」には、「下の方」御分木の東南で中山道に橋が架かっています。熊谷 明治40年測図 明治43.1.30発行で見たこの地点(下のマーク・上は「下の方」石の原位置)になるでしょう。(Googleストリートビューで見たこの水路に橋が架かっていると思われる。) 「上の方」石欄で「中山道はオンラインなので、中山道上の領域を示せない」と書きましたが、「下の方」石からは中山道が完全に忍領域となりますので、「東南」は中山道上の忍領域を指しています。 繰り返しになりますが、「上の方」石は中山道が忍領に接した地点、「下の方」石はここから先は中山道上が忍領となる領口に置かれたものと思われます。領境石が建っていたとされる忍領境のうち、往還上で他領とそのような二重の接し方をするのはここと東方村だけですが、東方村は現代地図通りならばオンライン区間が80m程度と短いので、同地域に忍領境石が一基しか現存しないかつ、その示す方角が往還上の忍領域を指していることから、領口の方にのみ境石が建てられたと推測します。  熊谷市教育委員会が平成13年に建てた「上の方」石の現地説明版には、「下の方」石は現存していないとなっていますので、平成13年以降に発見されたのでしょう。(先に美術・郷土資料展示室に行き、その後に石原に行ったため、「下の方」石発見の経緯はお聞きできませんでした。) |

| |

高さ 70×横 30×奥行 23(cm) 安山岩 2024/03/01 |

羽生市上新郷(埼玉郡上新郷村)には、日光脇街道の本陣だったお宅と、その分家にあたる脇本陣だったお宅に、各一基の忍領境石が移設されています。忍御領分村々覚には「御分石二本、壱本は羽生道往還東にあり、是より西」、「壱本は別所外堤の下、是より西」と記されています。 行田市報告書では、旧本陣に建っている領境石を「岩瀬との境にあったものだという人がいた」という伝承から羽生道往還石、旧脇本陣に建っている領境石を別所外堤の下石としていますが、同資料に於いてもこの件は「要検討」となっています。どちらも同じ「是より西」銘ですから、これはもう現在となってはわかりようがありませんので、どちらがどちらとも決めずにまとめて書くことにします。 まずは羽生道往還に建っていた石です。羽生道往還ですので、上新郷から会の川を渡り、上岩瀬を経て町場村(羽生町)に至る道があり、その会の川西堤に建っていたようです。「羽生道往還東」は、往還上の上新郷(忍領)域最東にという意味でしょう。 御領分絵図を見ると、南に「天神」と「権現」の2つの鳥居マークが描かれ、北に寺院らしき藁ぶき屋根が4宇描かれています。その間を東西往還が走り、川の西詰かつ道の南側に「境標」が描きこまれています。 天神社は現在も上新郷1996にありますが、その東にあるはずの権現(社)は、明治40年地図の時点ですでに見当たりません(あるいは、あったとしても小規模な祠か)。法性寺(上新郷5601)は「言われてみればそうなのか」というくらいには文字が読めますが、他の3宇は画像が粗い上に達筆で読めません(一応解読してみたのですが、現在上新郷にある寺院とは合致しません)。 角川地名辞典の羽生市上新郷村(近世)を見ると、「明治6年に将軍寺(少なくとも上新郷には現存せず/御領分絵図の画像からも将軍寺とは読めず、玉○院に見えます)を借用して上新郷小学校を設置」となっていますので、一番東南に描かれた藁ぶき屋根は、明治40年地図当時の「文」(現在の新郷第一小学校)に該当すると推定します。 これらを今昔マップから 古河 明治40年測図 明治42.12.28発行で見ますと、1/50,000ですので若干ずれがありますが、現在の住所では上新郷5676-1先あたりに建っていたようです。 境を接する上岩瀬村(8の字状に村域を持つ上岩瀬の、ちょうど首部あたり)は、宝永年間(1700年代初頭)は旗本二氏の相給で幕末は公料(角川地名大辞典 羽生市上岩瀬村<近世>)と、ざっくりとしかわかりませんでしたがいずれにしても他領です。 別所外の堤下に建っていた石は、今昔マップ 古河 明治40年測図 明治42.12.28発行で見ると、別所が上新郷の字であることがわかります。別所の、外の堤の下ですから、利根川の堤防下に建っていたのでしょう。 御領分絵図で見ると、西福寺があり、その北に利根川の堤に沿って東の上川俣村とを結ぶ道が描かれ、その道の北側(利根川との間)に「境標」が描き込まれています。天台宗川角山西福寺は明治5年に廃寺となった(角川地名大辞典 羽生市上新郷村<近世>)そうですが、現在も西福寺地蔵尊が道の駅はにゅう(羽生市上新郷7066)の南縁(今昔マップ 古河 明治40年測図 明治42.12.28発行で見た南<下>のマーク)にあります。(同所は共同墓地で、その記念碑に「地蔵は移設である」と書かれていますが、近隣からの移設でしょう。) これらの位置関係から、今昔マップ 古河 明治40年測図 明治42.12.28発行で見た北(上)のマークあたりが原位置と推測します。境を接するのは同郡上川俣村ですが、忍が境石を建てた時期の上川俣村は川越領(明和7<1770>年~文政5<1822>年)で、その後は公料(一時期清水徳川家領)です(角川地名大辞典 羽生市上新郷村<近世>)。 上新郷村は下野との国境の村でもありますが、両国は利根川を境としていますので、国境石は建たなかったのでしょう。(国立公文書館のデジタルアーカイブから天保の武蔵国絵図で見ると、利根川沿いに関所が書き込まれている。) 境石とは関係ありませんが、角川地名大辞典の羽生市 上新郷(近世)欄には、「明治10~大正8年の間、利根川に上新郷と東京の間を通う通運丸が営業」していたと書かれています。確かに江戸川区郷土資料館の「通運丸」(リンク先はPDF)を見ると、別所が起点の一つとなっています。 単純に私の興味から、今昔マップを使い「古河」「鴻巣」「水海道」(ここまで明治40年測図)、「粕壁」(明治39年測図)、「東京東北部」(明治42年測図)の各1/50,000地図に、江戸川区郷土資料館の「通運丸」に記載のある航路沿線地名を結んでみました。この経路を見ると、通運丸のだいたいの大きさがイメージできます。 同資料に書かれた「18時間」は両国~銚子間のようですから、上新郷(別所)までならばもう少し早かったかもしれませんが、●印にすべて寄港するならば、汽車と違い着岸・離岸に時間を取られることから、相当時間が掛ったことでしょう。現在の両国~新郷間は、いく度か乗り換えなければなりませんが、普通電車で2時間掛かりません(新郷駅から利根川<別所>までは、30分程度歩いた記憶があります)。 |

2024/04/01

|

| |

従 是 西 忍 領 |

|

|

| |

現在は羽生市上新郷の旧本陣の民家に |

| |

人は見慣れるとそれが当たり前になりますので、人以外のなにものにつけ、初めて目にした時の印象が大切だと思っており、はじめの数分はカメラを構えず対象を眺めています。この石を見た第一印象は、「西と忍の間で文字がずれているのではないか」というところでした。

そこで画像を切り出してみましたがどうでしょう? 文字がずれているというよりも、「忍」の文字の冠「刃」をあえて中心には乗せず、文字のバランスを脚「心」の跳ねで取っているのでそう見えるのでしょうか。序段の「是」でも書きましたが、冠と脚で見ると若干アンバランスになるところを、最後の払いや跳ねでまとめるのがこの方の文字の癖のようです。

上新郷のまとめ欄で「どちらがどちらの石かは現在はもうわかりようがない」と書きましたが、万が一個人の旅行記などから「上岩瀬境or上川俣境に建っている御境石は、文字がずれているように見える」などの記録が出てくれば話は変わります。

|

| |

高さ 175(169)×横 30.4×奥行 24(cm) 安山岩 この石も本来地中部となる粗削り加工部が露呈しており、境石としての本来の高さは169cmで採っています。 2024/04/01

|

| |

従 是 西 忍 領 |

|

|

| |

現在は羽生市上新郷の旧脇本陣の民家に |

| |

この石はコケも生えておらずきれいですが、私が家主さんに聞いた話では「公共の展覧会に出展したことがあり、その時にきれいに磨かれて戻ってきた」と言われていました(WEB上には異説もありました)。領境石の裏にも薄い石が建っていますが、これには梵字が彫られており、同じく近隣から保護したものだそうです。 |

| |

高さ 160×横 30×奥行 23.5(cm) 安山岩 2024/04/01 |

私が見学した忍領境石は以上ですが、史料・資料には記載があるが、存在が確認出来ていない忍領境石について、行田市報告書を参考に記しておきます。

忍領境石について、石原村名主は御用留に「柿木とも16本」と書き残しています。現存は東方村(越谷市)の一基を加えて7基ですが、現存はしていないが情報がある上記3基を加えますと、10基は情報があることになります。 残り6基の所在に関しましては、忍御領分村々覚・忍御領分絵図には記述・記載がなく、〇〇に建っていたとの伝承もないようです。 いちおう候補となるところを私なりに考えてみますと、柿木は飛び領であること(ここからここまでの一塊を示す必要があったのではないか?)から、現存する東方村(越谷市)の他に、柿木村(草加市)の下妻街道上南口にも建てられるべきではないかと考えますが、なんらかの根拠があるわけではありません。 その他に近隣もしくは往還上逆の領口に、忍領境石が建っていた事実があるところでいえば、 ○屈巣村の忍領境石欄に書きましたが、屈巣村の安養寺村境に建ったならば、広田村(鴻巣市/忍領)の北根村(鴻巣市/旗本数氏の相給・天保以降は忍も相給)・赤城村(鴻巣市/旗本林氏知行地・天保以降は持添新田部分が忍領<忍相給>)との境(現県道34号線)(赤城村・北根村ともに、忍領境石の建立及び分絵図・村々覚が記されたとされる時は、忍領域が含まれない他領)。今昔マップから 鴻巣 明治40年測図 明治42.8.30で見た該当地点。 ○上新郷村の「別所 外堤の下」に建っていたならば、往還上の逆口となる、酒巻村(行田市/忍領)の北河原村(行田市/旗本数氏の相給)との境(現県道59号線)。今昔マップから 深谷 明治40年測図 明治43.2.28発行で見た該当地点。 ○小針村の藤間村境に建っていたならば、同じく小針村の下須戸村(行田市/明和7<1770>年より川越領、その後変遷があり弘化2<1845>年以降は忍も一時相給、幕末は川越※と上野前橋の相給/角川地名大辞典 行田市 下須戸村<近世>)との境(現県道128号線)。今昔マップから 鴻巣 明治40年測図 明治42.8.30で見た該当地点。※旧高旧領取扱帳データベースでは、川越領ではなく旗本知行地とされる。 等は領境石が建ってもおかしくありませんが、忍御領村々覚・忍御領分絵図に記載がなく、実物がなく、建っていたとの伝承もない以上は、検討する手立てがありません。特に小針村は、藤間境の領境石は村々覚・分絵図に記載があります。同一の村に関しては、同じ人が現地調査した、もしくは報告したはずですから、片方は記載があって片方は触れられていないというのは考えづらく、下須戸境には建っていなかったのでしょう。 最後になりますが、御領分絵図で並び立つように描かれた石原村の2基の「境標」がどうしても納得できません。そこで、そもそも忍御領分絵図に描きこまれた「境標」が正確なのかについて考えてみます。 私は序段で御領分絵図に描かれた「境標のそれぞれの向き」について検討しました。前砂石の置かれた場所(街道から離れて描き込まれている)についても考察しました。それらすべてが、御領分絵図の「境標」は現地に赴かず、資料をもとに机上で描き込んだものであり、必ずしも正確ではないとすればどうでしょう。 なぜ正確ではないと考えるのかについては、これはもう「境標」の向きやその置かれた場所まで、穴が開くほどに御領分絵図の部分写真を見た結果としか言いようがありません。これを実際の絵図を示さずに説明するのは難しいのですが、一つの例として、石原の「境標」は周りの道や川と、線の太さ・筆の濃さ・竿石と塚のバランスなどが馴染んでいません。そう思って見れば、私には取ってつけたように感じます。 石原の「境標」だけが他の「境標」とあきらかに違うのですが、その他の「境標」についても、先述しましたようにその向きや街道との位置関係がバラバラです。(形状や色塗りもそれぞれ違うのですが、これは私があえて違うところを見つけようとしたからであり、微々たる差に過ぎず、違和感を感じるほどではありません。) たとえば忍御領村々覚の記述を元に、「○○村境の××往還上には道の右(左)側に忍領境石が建っている」という情報に依ってのみ、すでに存在していた御領分絵図に「境標」を描き込んでいったとするならば、石原村の「上の方」石と「下の方」石は、上・下の意味を考慮せず※に並べて描いてしまったと、いちおうは説明が出来ます。「いちおうは」と言いますか、私は御領分絵図のそれぞれの境標を見比べた時に、それが一番納得出来ます。その場合、村々覚に記載がある忍領境石は、必ず分絵図に掲載があるという現状に合致します。 そうであれば、「境標」の向きや場所は、検討するだけ無駄だったことになります(検討したからこういう説にいきつくので、決して無駄とは思っていませんが)。 この説ならば私が「下の方」石欄で書いた、「御領分絵図には『下の方』石は掲載がない」のではなくて、御領分絵図の石原村に描かれている2基の境標は、左(西)が「上の方」石で右(東)が「下の方」石であるが、「下の方」石の建つべき場所を決定的に間違えているということになります。 自分ではしごを掛けて、登ってしまってから自分ではしごを外すことになりますが、御領分絵図の「境標」は、村々覚等の資料を基に机上で描きこまれたものであり、それ以上のこと(境石の向きやその置かれた場所)は必ずしも正確な情報を反映しているわけではないと考えるべきなのかもしれません。 忍領境石は以上で終了です。 ※石原欄に書こうとして結局書かなかったのですが、地理に於ける上下は水の流れの向きですから、実際には水流はなくても、上と下には必ず水が流れるだけの隔たりと高低差が必要です。 |

||||||||||||||||||||||||

2024/04/01

|

|

|