| |

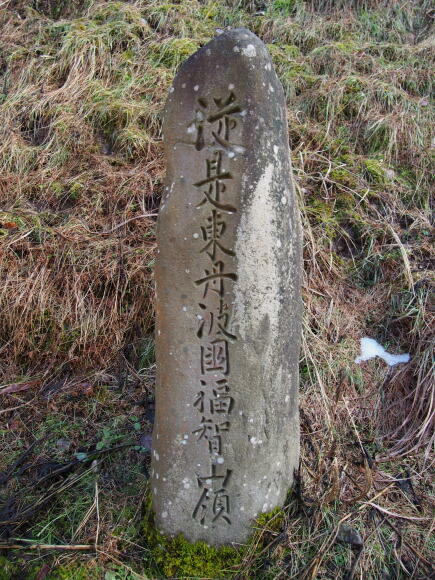

従是東丹波國※1福智山領 | ||

|

|||

| |

山陰街道(山陰道) 上になりますが、天保の丹波国絵図を始めとする各丹波絵図や、その他史料でここの国境の小名は確認できません。岡山大学の池田家文庫 絵図公開データベースから但馬国大絵図(天明7<1787>年)では「野方越」とされています。当該国境の小名は野方越しか確認できませんので、山陰街道上の丹波(福知山領)国境石としています。適当な丹波側呼称(小名)が見つかれば、変更するかもしれません。 現地で住民の方にお聞きした話では、国境石が現在建っている場所は市道だそうです(現在は道路として供されてはいない)。確かに地理院地図で見ると道路となっており、さらにはちょうどここが府県境(国境)とされています。 確証を得られなかったのですが、この廃道が旧山陰街道であるという話もあり、そうであれば、現在の地目が道路なのも納得できます。十数m北の現在の道路上にではなく、福知山市がこの場所で国境石を管理しているのは、ここがまさに旧山陰街道であり、この国境石の原位置だからなのかもしれません。 |

||

| |

丹波国には国持もしくはそれに準ずる家がなく、福知山領朽木家(32,000石)がこの国境を管理した(国境石を建てた)ため、国名とともに領名が入った境石になっています。 ※1  この文字は「國」のくずし字としてよく見ます(参考:人文学オープンデータ共同利用センター くずし字データセットから「国」)。 この文字は「國」のくずし字としてよく見ます(参考:人文学オープンデータ共同利用センター くずし字データセットから「国」)。天保の丹波国絵図及び但馬国絵図には丹波国天田郡小倉村(福知山領/福知山市夜久野町小倉)と但馬国朝来郡野間村(公料/朝来市山東町野間)※2を結ぶ山陰街道(山陰道)が描かれ、「このところ平地で国境杭あり」とこの国境石に関しての記述があり、さらにその若干北には「このところ、野原で国境三ツ石あり」とされています(三ツ石は検索しても引っ掛かりませんが、こちらに少し書いています)。 ※2街道としては野間村とつながるが、国境の相対村は朝来郡金浦(このうら)村(丹波篠山領/山東町金浦)。 また丹波志(寛政6<1794>年)の小倉村欄にも「国境領杭まで拾六丁」と国境杭(石)について記述があります。 この国境石の10mほど東には2体の小さなお地蔵さまが座っています。向かって左のお地蔵さまは、頭には苔(白い付着物)がほとんど生えておらず、首から上が新しい気がしたのですが、首に前垂れの紐が掛かっており、わざわざ前垂れを取ってまでは確認していません。

その横には「天保5(1834)年春」の銘が入った一字一石塔が建っており、造塔主は「額田村(福知山市夜久野町額田) 米屋(以下名前)」となっていました。これらの工作物もここが往還だった名残かも知れません。

この地域の国境についてはこちらでまとめています。 |

||

| |

高さ 136×横 33×奥行 25(cm) 自然石をほぼ未加工で使っており、測る場所によりサイズが違いますが参考のために掲載しています。 2025/01/05 | ||

| |

従是東丹波國※福智山領 ※国の文字に関しては、山陰街道の国境石欄に |

|

|

| |

天田郡板生(いとう)村の内 今西村(福知山領/福知山市夜久野町板生今西)と出石郡天谷村(出石領/豊岡市但東町天谷)を結ぶ、丹波国絵図で牛尾峠(丹波志では牛ノ尾峠)とされる峠です。但馬国絵図には峠の小名が記されていませんが、池田家文庫 絵図公開データベースから但馬国大絵図では天谷峠とされています。 現在の府道・県道56号線天谷峠ですが、峠が国境(府県境)ではなく、  丹波が稜線を越えて数十mほど北側にせり出ています。このような場合、国境争いがあったとまでは言わなくとも、必ず国境に関する話し合いが両国・両村間であっているはずですが、そのような史料・資料には行き当たりませんでした。 本来ならば地図を見ただけで稜線境でないことに気がつかなければならないのでしょうが、地図上ではそこまで思い至らず、現地に立って初めて感じることができます。 |

| |

牛尾峠(天谷峠)についてもこちらにまとめています。 平成25(2013)年3月18日付 日本海新聞のインターネット記事が手元にあり(同記事はすでにリンク切れしており、検索しても出てきません)、『領境石は昨年十一月、県道但東夜久野線の工事が行われていた豊岡市但東町天谷地区で工事関係者が地中から発見。今年二月下旬、夜久野の住民からの連絡を受けて福知山文化財審議会委員や同センターの職員らが現地で確認した。』(『 』内引用)とされています。 明確な証拠を提示できないのですが、明治新政府は、国境石・領境石を旧来の秩序を表すものとして破却(少なくとも撤去)するように命じたと考えており、その際に破却するのは忍びないと埋められたのかもしれません。 記事を読む限り、但馬国側に埋められていたと読み取れ、そこが若干不思議です。また、現在の天谷峠を見ると、丹波国及び福知山領(往還の向きではなく領域全体)を示す方角は東ではなくて南、もし福知山領の標柱が八方位を採用していたとして(現存する福知山の境石3基は四方位)、やっと東南と言えそうです。(往還の向きを示すならば、西南もあり得る。) 牛尾峠(天谷峠)から東の直見峠(小坂峠)に向かっては、ほぼ稜線付近が国境(府県境)ですが、丹波国は東に向かいかなり南下がりになりますので、牛尾峠(天谷峠)から見た東は但馬国天谷村域を指してしまいます。牛尾峠(天谷峠)の丹波国境石(福知山領境石)が示す方角は若干おかしいと感じるのですが、この件に関して私は結論を持っておらず、その旨を記しておくだけです。 山陰街道(小倉村)の国境石は丹波・但馬両国絵図に記載がありますが、牛尾峠(天谷峠)の国境石は記載がありません。ただし、丹波志(寛政6<1794>年)の板生村欄には「板生村の内今西より但馬国天谷村まで三十二丁二十間 牛馬道。但し牛ノ尾峠国境杭まで十三丁二十間。国境牛ノ尾峠峯強(境)。左右山並尾続峯強(境)。道境牛ノ尾峠峯に杭あり」と国境杭(石)について記載があります。 両国境石の「従」の文字を並べてみるとそっくりです。  最大の特徴(癖)は八画目の横棒が丸まっているところです。この特徴は「是」の文字でも見ることができます。そしてこうして並べると違いも鮮明になります。例えば八画目の丸め方も、牛尾峠(天谷峠)はより丸く・山陰街道はすこし横長です。 これらの特徴からお家の祐筆なりの書家が、ほぼ同時期に石に直接墨書したものを、石工が彫り込んだのではないでしょうか。たまたま小倉と牛尾峠の現地でちょうどいい石を見つけたとは考えづらく、どこか(麓)で2基(もっと多かったかもしれません)の石を用意し、銘を彫り牛尾峠まで曳いたかもしれません。(曳き上げて建てようとしたら若干方角が違ったか?) また同記事には『福智山の「智」は福知山藩主の五代目・朽木氏※が一七二八年から「知にせよ」とした史料が残されていることから、領境石はこの年より以前に建立されたと推測されている。』(『 』内引用)となっています。※5代領主 朽木玄綱(くつきとうつな)。 各地の街道沿いに建つ国・領境石を見ると、1750年頃から盛んに建てられています。享保13(1728)年以前は少し早い気もしますが、もちろんそれらの年代に建ったとされる国・領境石もありますし、なにより加工標柱ではなくなく、自然石をそのまま使っているところなどは、少し古いものを表しているのかもしれません。 |

| |

高さ 145×横 37×奥行 35(cm) 自然石をほぼ未加工で使っており、測る場所によりサイズが違いますが参考のために掲載しています。 2025/02/02 |

| |

從是西福知山領 |

|

|

| |

現在は福知山市前田の東林寺(前田1250)に置かれています。 |

| |

小倉村・牛尾(天谷)峠の2基は「従是東丹波国福智山領」銘なのに対して、こちらは「從是西福知山領」と国名がありません。これは国境となる領境ではなく、丹波国内の他領との境に建てられたものだからでしょう。 これより西が福知山領域となる、丹波国内他領境はどこになるでしょう? それほど遠くからは運んでいない(大きな境石に対しては「曳く」と表現していますが、こちらは大八車等で運べそうなサイズです)でしょうから、初めに考えたのが京街道(山陰街道)上です。天保の丹波国絵図から京街道を見ますと、城下の天田郡(以下同)福地山町(丹波国絵図での記載)から土師川を越え、土師村の内 新町(福知山市土師新町)〜長田(おさだ)村〜多保市(とおのいち)村までが福知山領で、隣りの宮村の内 岩崎村は綾部領になります。 現代地図で見ると多保市と岩崎が街道上でオンラインになっており、道を限りにの区画整理は考慮できませんが、いちおう領境となるのは、多保市が一番引っ込んだここ(高速道の下)あたりになりそうです。 しかしここからですと、東林寺は現在の道なりで6kmほど離れており、多保市や長田の施設ではなく、少し離れた東林寺に運び込むにはそれなりの経緯が必要です(例えば、路傍に打ち捨てられていたものを保護した・檀家の庭に飾られていたものを譲り受けた等)。そしてこの場所ならば、これより北西が福知山領というべき方角になり、四方位で示すならば真西は天田郡と氷上郡(丹波市市島町)の郡境を指してしまいますので、北寄りと言えそうです。 もう一ヶ所、現在この領境石がある天田郡前田村(福知山市前田)は福知山と柏原(かいばら)の相給の村ですが、角川日本地名大辞典 福知山市前田村(近世)には「柏原領32石余の地には民家がなく、対岸の柏原領川北村(福知山市川北)分とされた」となっています。ここから同村は領地区切りのある坪分けの相給だったと思われます(現代地図では由良川の南岸にも福知山市川北域があります)。柏原領域に民家はないとされていますので、後述する往還上は福知山領前田村域と言えるでしょう。 前田村の東隣りの同郡土村(同土)は福知山領時代もありましたが、天和元(1681)年以降は武蔵岡部領となっています。天保の丹波国絵図で見ますと、土師川を渡ったところで京街道から分かれ、天田郡石原(いさ)村(柏原領)を経て、綾部陣屋町の何鹿(いかるが)郡綾部村方面につながっている「綾部街道/福知山街道」(平凡社日本歴史地名体系 京都府:福知山市)が見えます。 同辞典の「綾部街道」には「道筋は土師-前田-土-石原・・・」とされており、国際日本文化センターが公開する所蔵地図データベースから、1937(昭和12)年の福知山市全圖を閲覧すると、昭和12年時点で山陰本線南側の現在の府道8号線と、山陰本線北側の村中を通る2つの道に分かれています。基本的に村中を通る道の方が江戸道でしょうから、福知山領前田村と岡部領土村の領境となるのはこの地点になるでしょうか。 この地点ならば「是より西が福知山領」と言い切れますし、東林寺まで1kmほどしかなく、領境石を抱えた前田村の内になりますので、明治維新後に不要になった領境石を(直接運び込まれたのではないとしても)東林寺で預かるのは自然に思われます。 この領境石が前田・土の境に置かれたものとすると、本道と言える京街道上の領境(多保市・岩崎境)にも必ず領境石が建てられたでしょうが、伊能忠敬も京街道上の領境標柱については書き残していません。 以上はこの福知山領境石が街道上に建つ象徴的な領境石だった場合の話ですが、サイズ的には象徴境石ではなく、実際に領境争いがあった(領境が起きそうな)場所に建てた実務境石だった可能性もあります。ただし、その場合は複数基が建ったはずですので、その中の一基だけが現存するとは考えづらいかもしれません。 平凡社日本歴史地名体系の京都府 福知山市 土には「江戸時代に境界争いがあり、小字論所と呼ぶ地」があるとされており、小字論所は府道8号線沿いの前田との境になるようです。前田と土の境界論争が江戸時代のいつ頃の話(江戸初期ならばどちらも福知山領なので、領境ではなく村境論争)なのか、どのような結果になったのかは調べきれなかったのですが、いちおう境界論争があったとされていることを記しておきます。 |

| |

高さ 110×横 24×奥行 24(cm) 2025/03/01 |

| 丹波篠山領は松平(形原)家が、慶長4(1649)年から寛延元(1748)年までのほぼ一世紀に渡って治めますが、享保の大飢饉などで領内が荒れ、同家は同年隣りの丹波亀山へ移封となります。入れ替わって亀山より青山家が入部し、以降明治まで青山家の治世が続きます。松平(形原)家も青山家も5万石(のちに青山忠裕が10,000石加増されるが、これは遠江国等他国の所領)ですので、多紀郡篠山領の基本領域は変更があっていません。 ほぼ多紀郡全域が篠山領の所領ですが、西京街道(篠山街道)の多紀郡最東部になる安口(はだかす)村から郡境の岩坂峠(天保の丹波国絵図における記載/現在の天引峠)の間の安口村・西野々村・下原山村・中原山村・奥原山村の5ヶ村は丹波亀山領になります(詳しくは西京街道川原村の篠山領境石の欄に書きます)。 現在はこの西京街道・川原(かわら)に「これより西」、そして大阪街道・草野に「これより北」の2基の篠山領境石が現存しています。南端・東端に各1基ずつの篠山領境石が現存するならば、他にも領境石が建ったはずですがその記録は見つけられません。 摂津国境・播磨国境の往還(峠)はこちらにまとめています。 篠山領境を天保の丹波国絵図で見ると多くの往還(赤線)が見えますが、このうち主要往還と思われる太赤線を見ていきますと西から(以下の多紀郡の村はすべて篠山領)、 〇多紀郡(以下同)味間村(分かれて味間奥村/丹波篠山市味間奥)と氷上郡(以下同)阿草村(柏原領/丹波市山南町阿草)をつなぐ 小峠。角川日本地名大辞典 兵庫県篠山市味間奥村(近世)には「元禄11〜12年頃に阿草村との間に村境をめぐる争論があり、小峠坂峰から水流を境界(分水嶺)とすることになった」とされています。領境争いがあったのならば、なおさら境標が建ってもおかしくはないでしょう。 〇追入村(丹波篠山市追入)と上小倉村(公料※/丹波市柏原町上小倉)をつなぐ金ヶ坂。古山陰道(篠山道)になり、追入は宿場町でした。地理院地図では鐘ヶ坂峠となっています。※角川日本地名大辞典では旗本小堀氏知行地とされていますが、旧高旧領取調帳データベースでは「御代官 小堀数馬殿支配」となっています。京都代官小堀氏は丹波・山城・河内・和泉の公料130ヶ村以上(数石程度の相給も多い)の代官を務めており、上小倉村も小堀氏の知行地ではなく、同村は公料で小堀氏は代官だったようです。 〇小坂村(丹波篠山市小坂)村と中村(丹波亀山領/丹波市春日町東中)をつなぐ佐中峠。地理院地図では佐仲峠とされています。 同じく太赤線の西京(篠山)街道上の領口である川原には「これより西」の篠山領境石が建っていますので、これら太赤線の領口にも境石が建ってもいいと思うのですが、それらの記録は見つけられません。 西京街道川原村石は地中になると思われると部分が露呈しているため、草野石と比べると高さが大きく違いますが、本来の高さ(文字面)と横×奥行のサイズ感はほぼ同じになりそうなイメージです。両者の文字を比較しようとしたのですが、川原村石は上部が苔に覆われて黒くて、画像では文字がよく出ません。一方、草野峠石は撮影ロケーションから一方向からの画像しか撮れておらず、両者の文字を比較できるくらいの鮮明な画像がありません。  いちおう「是」の字を並べてみましたが、どうでしょう? 現在のところは「よく似ているな」程度にとどめておきたいと思います。 |

2025/09/01

|

| |

従是西篠山領 |

|

|

| |

現地の「福住伝統的建造物群保存地区」の案内板では、この往還(国道372号旧道)は西京街道とされています。京から見れば篠山街道と呼ばれていたようです。 同往還上の多紀郡川原(かわら)村(篠山領/丹波篠山市川原)と同郡安口(はだかす)村(亀山領/同市安口)の境に建っていたものとされています。道を限りの区画整理は考慮できませんが、現代地図で見ると同街道上での川原と安口は入組んでおり、これより西が完全に川原(篠山領)といえるのはここになりますでしょうか。 現在は安口西集会所(丹波篠山市川原166)に移設されています。 |

| |

川原村よりも西は篠山領・安口村から郡境の5ヶ村が亀山領ですが、正保の郷帳(1664年以降に作製)の安口村には「298石余、他に松平山城守※知行加高7石あり」、丹波志(寛政6<1794>年)では「202石余、ほかに高7石余は篠山城に収め但し川原村へ送る」とそれぞれ書かれており、安口村には篠山領の越石が7石あったとされています。 ※松平山城守は松平(藤井)忠国のことと思われるが、忠国は慶安2(1649)年に播磨明石へ転封済みで、正保郷帳当時は松平(形原)康信若狭守か。また、正保郷帳298石から丹波志202石と大きく減らしていますが、隣りの川原村も正保郷帳270石余・丹波志187石余と減らしています。この両村に顕著な(別建てされそうな)枝村は見当たりませんし、両村とも天保郷帳では正保郷帳よりも増えています(安口村322石・川原村276石)ので、丹波志の集計方法が違うのかもしれませんが、近隣で言えば西野々村など正保郷帳(441石)→丹波志(449石)→天保郷帳(452石)と順調に増えている村もあります。 2022/1/24付神戸新聞のインターネット記事によると、安口村旧庄屋のお宅に、弘化2(1845)年の亀山領松平家・篠山領青山家両者の年貢免定(年貢徴収令状)が保存されており、弘化2年時点でも安口村には篠山領分があったことがわかります。 さらに安政7(1860)年の篠山領青山家の領知目録とされるものがありますが、この中では「多紀郡之内 110ヶ村 五万八百三拾六石壱斗三升八合」が篠山領分とされています。旧高旧領取扱帳データベースで多紀郡を見ますと115ヶ村(本村に含まれる枝村は除き)と表示されますが、里畑村が二重になっていますので実際は114ヶ村です。 篠山領の領知目録には多紀郡114ヶ村のうち西野々村・下原山村・中原山村・奥原山村の4ヶ村は亀山領なので記載されていませんが、安口村には篠山領の越石分があるために、領知として記載されています。 安政7年は明治までもう8年ですから、こののちに検地・石直しや領地替えがあったとは思えません。この領知目録に載っている安口村以外の多紀郡篠山領の石高を足しこむと50,818.479石あります。(各村の石高は旧高旧領取扱帳データベースから、領知目録と合わせるために小数点以下第4位を四捨五入。天保の丹波国絵図で石高を検証していますが、国絵図には石未満<斗以下>の記載はなし)。 領知目録には多紀郡篠山領分は50,836.138石とされていますので、差し引くと17.659石 17石余が幕末時点における安口村の篠山領越石となりますでしょうか。安口村旧庄屋宅の年貢免定には、安口村の年貢石高に関する数字が書かれていると思われますが、画像が小さすぎて読めません。 境石とは関係がありませんが、平凡社日本歴史地名体系 兵庫県篠山市安口には「地名は山椒魚に由来する」とされており、「はだかす(肌粕はまだら模様のことか)」はオオサンショウウオのことを指し、同地には多くのオオサンショウウオが生息していたとされています。安口をはだかすと読む件については、2019/9/10付丹波新聞に数説が掲載されており、アンコウ(安口)もオオサンショウウオを指すとのことです。 |

| |

高さ 169×横 20×奥行 20(cm) 草野石は「領」のすぐ下が地面に埋まっていますが、川原石は本来は地中部になると思われる部分が露呈しています。川原石の「領」のすぐ下までの高さも測るべきでした(川原→草野の訪問順だったため、そこまで思い至りませんでした)。両者の境石としての高さはほぼ変わらないと思います。 2025/09/01

|

|

|