| 国境石とは |

国境石(くにざかいいし※)は、江戸時代の国境の跡です。

江戸幕府は国境を明確にするため、正保元(1644)年頃各藩に命じて「各領内絵図」(正保の国絵図)を作らせますが、これがお粗末なものだったため各地・各藩で国境争いが起こります。

その争いは江戸幕府に調停を仰ぐほどのものになっていくこともありました。 (筑前・肥前の脊振山争論や日向・薩摩の牛之峠論山等)

そこで幕府は、元禄10年《1697年》に「正保国絵図大改定(元禄の国絵図)」を行うこととなりますが、これを期に各地に内在する国境争いが一気に噴出することとなります。 この時は、まずは現地において、両国の境目奉行・郡奉行等を中心に二国(領)間で国境確定交渉が行われます。それでも話がまとまらなかった地域は、江戸で図面にて交渉が行われることとなります。

一応はこの時に各地の国境は確定しますが、この後も、例えば川が国境ならば氾濫を起こして川筋が変るたびに、国境争いが起こることとなります。

確定した国境には、初期には松の木を植えて目印としますが、枯れたり・倒れたり・時には対立する他藩の村人に引き抜かれたりと争いが絶えなかったようです。そこで松に替えて木杭を建てますが、杭(木札)も時を経ると倒れ・腐れ・文字が薄くなって行くことから、石に代わっていきました。

石となっても初期は、自然石や切りだしたままの粗い石に文字を彫っていましたが、だんだん立派になっていきます。 特に街道筋の国境石は並び立つ隣藩の国境石の方が立派だからと建替えられたりしました。また、他国から入ってくるよくない者に対して、「わが国(藩)は隅々まで目が届いているぞ。」と威圧の意味もあったようです。

現在も地名(字名)として「境松」や「境木」というものは各地に残っていますが、「境石」という地名にはほとんどお目にかかりません。

また、国境石・領境石は江戸時代の一般的な言葉ではなく、古文書・地図等には尊敬を込めて「御境石」と書かれている場合が多いようです。

※「国境石(くにざかいいし・こっきょうせき)」としていましたが、私のホームページにおける読み方を「くにざかいいし」に統一します。理由は上に書いた「御境石」は「おさかいいし」と呼ばれ、「おんきょうせき」とは呼ばれなかったであろうからです。同じように「境界標」も往時の表記には見られません。

|

| 国境石・領境石からわかること |

通常国境石と呼ばれるものには大きく分けて、

①街道筋の象徴的な国境石

②国境の村と村の境に建てられた実務的な石

③国境石の傍石 ④国境石の控石 があります。

また、

⑤領境石及びその控石・傍石 も国境石近似のものです。

①の街道筋の石は当然ながら人通りの多い街道に建てられたのですが、現在その石の建つ場所を見てみますとほとんどが国道からはずれて旧道にポツンと建つか、道でさえなくなっている場合もあります。現在も国道沿いに建つ石はほとんどが移設ですが、この移設も道を拡げるために若干後ろにずらした場合と、民有地等の問題で大幅に移設されている場合があります。

①の街道筋の石は、江戸時代の交通の証人です。

②の石は、ほとんどが国境争いがあったこと、もしくは地形が入り組んでいたために国境争いを恐れた証拠です。

藩同士は藩の威信をかけて国境争いをしました。また年貢に喘ぐ村人にとっては、畑や山が無くなってしまう(食料や薪がなくなる)というのは生死にもかかわる問題だったかもしれません。

国境石が建っているある地域では、激しい国境争いが起こった後、明治になるまで、

隣り合った両国の村人同士がほとんど言葉を交わすことがなかったとまで言われています。

③傍石は、国境石と国境石の間を埋めていった石です。国境石―傍石―国境石を結ぶ線が国境を表しますので、傍石は国境上にあります。

現在の県境・市町村境を見てもわかるように、境は尾根・川・道等を基本としますので、決して直線ではありません。この複雑な国境線を修正していくために傍石が建てられました。

④控石は、国境石のある位置を表す石で、控石は自国(領)内に置かれていました。

国境石は川の氾濫・山の土砂崩れ・または隣接する国の嫌がらせ等で、紛失・移動してしまう場合があります。万が一国境石が紛失・移動してしまっても、国境石の建っていた位置(国境)がわかるように控石が置かれました。

この控石からどちらの方向(卯=東・酉=西等)・何mの距離(縄・尺等)等のデータが詳細に書かれた石と、控石である旨のみ記された石がありますが、後者の場合は地図とセットになっていて両国で取り交わされていたことでしょう。

⑤の領境石(領界標)は国内の各藩(領)の境です。

例えば、豊前・筑後等は1国を数藩で分けていたため各領境が発生します。

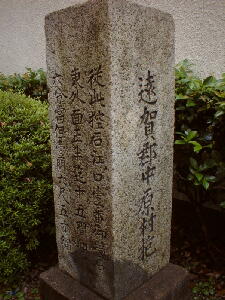

筑前も国内に中津領・公領(幕府領)・対馬(対州)領を抱えていたため、怡土郡西部には領境が存在していました。

本藩と支藩の間では領境論争など起ろうはずもありませんが(※)、隣が他人だった場合(豊前の場合、小倉小笠原家と中津奥平家・筑後の場合、久留米有馬家・柳川立花家・三池立花家)、やはり領境を明確にしておく必要がありました。

もちろん、領境石にも傍石・控石が存在する場合があります。

また、ほとんんどの場合において領境が国境になるのですが、「○○國」や「○○國××領」と国境石の形式を取っている場合と、単に「××領」とのみ記して領境石を持って国境石との兼用としている場合があります。

※この部分、最初にこの項を書いたときから間違った記述をしているようで気になっていたのですが、珍しいケースではありますが、本藩と支藩で領境争いをして領境石が建っている地区もあります。

その他にも、領内の郡と郡の間には「郡境石(郡界標)」が、また村民同士の土地争いの結果「村境石」が建てられることもありました。

|

| お 願 い |

○貴重な文化財です。一度破壊された文化財はもう二度と元には戻りません。

歴史の証人たちを大切に扱ってください。

○民有地に建つ石もあります。もし、当ホームページを見て興味を持たれ行かれる場合には

マナーよく見学しましょう。

○現地での一切の事故・トラブルに関して当方は責任を負えません。充分ご注意ください。

○私は研究者ではありません。ただの物好きです。

当ホームページ内の記載は私の私見に満ちていますからあまり信用しないように。

|

|