| |

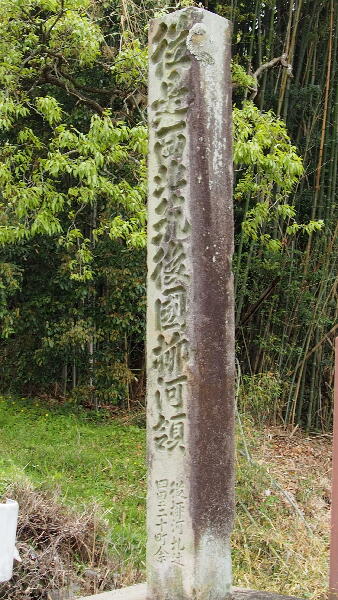

従是西北筑後國柳河領 従柳河札辻 四里二十町余 |

2023/05/01画像追加 2023/05/01画像追加 |

|

| |

大牟田市四ケ字湯谷と言う地名だそうですが、国道443号線湯谷口のバス停から西に九州縦貫道を越えた旧道沿いです。 |

| |

この石自体は江戸末期の作だそうで、先代の石(↓)が道を挟んであります。 画像を整理していたら下の部分が出てきましたので2004/1/31付UPしました。 |

| |

高さ 370×横 35×奥行 35(cm) 砂岩 |

| |

○○○北筑後國立花××××領内 柳河札辻従是迄 四里二十町余 |

|

|

| |

上の新石と同じ。 |

| |

2ヶ所で折れており、上部は現存していません。折れて紛失・修復されているため、一部文字が読めませんが、○○○ = 従是西(紛失部分)×××× = 左近将監(判読不能部分) と推測されています。 これより下の部分、2008/05/17付書き換えています 吉田松陰 西遊日記の嘉永3年(1850年)12月14日に、ここの国境石について書いてあります。それによると松陰の見た国境石はこの先代の石です。 西遊日記にはこの銘は「是れより東北は筑後國立花左近將監領分」と記されていますので、多分「従(從)是東(西?)北筑後國立花左近將監領内」で間違いないのでしょう。 西遊日記には肥後「西南」・筑後「東北」と記されています。最後の領「分」は、多分肥後側が「領分」と書かれており、つられてそう日記に記したのでしょう。 1850年(明治維新の16年前)になっても先代の石であったということは、新しい石はいったいいつ作られたのでしょう? 2023/05/01 国立公文書館デジタルアーカイブから筑後国絵図・肥後国絵図を見ると、筑後国三池郡四ケ村(大牟田市四ケ)と肥後国玉名郡関村の内 関外目村(玉名郡南関町関外目)の間、豊前街道上に両国絵図ともに「此所境杭有」と記されています。 天保の国絵図の完成は天保9(1835)年ですから、吉田松陰の西游日記(嘉永3年<1850>年)以前になり、天保の国絵図に書かれた境杭はこの先代石になります。 また西游日記には肥後国側は木柱だったと書かれており、上にも書きましたように明治までもう16年ですので、肥後側は石柱に作り替えられることなく、最後まで木柱だったのでしょう。  2023/4に再訪しました。上の画像とは逆の肥後から見た景色になりますが、新石の前にガードレールが付けられています。このガードレールの下が小川で(道の下を川が流れる)、この川が筑後・肥後国境(福岡・熊本県境)となります。 |

| |

高さ 300(現存部分)×横 36×奥行 36(cm) |

大牟田市四ケ字川床にある宮地嶽神社には、加藤清正の冑岩・立花宗成の烏帽子岩といわれる、国境の印とされる石があります。   宮地嶽神社の所在は四ケですが、福岡・熊本県境ぎりぎりにあり、私は熊本側から上がっていきました。現地に掲げられた由緒書きによると、『秀吉による九州平定後、加藤清正に肥後検地の命が下り、冑岩を肥後・筑後の境として建て、これを起点とし肥後の検地が行われた。同じく秀吉の旗下で九州平定に活躍し、筑後柳河8万石を領した立花宗成が、同じ頃に(冑岩に対抗してか?)烏帽子岩を建てた。』となっています。(参考文献は南関紀聞とのこと。)

清正が戦時の冑(兜)に対して、宗成は礼装の烏帽子というのは、宗成の方が後の、九州が平定され秩序が回復してから建てたということを表しているのでしょうか。

実際にこの両石の間を、筑後・肥後の国境(福岡・熊本県境)が走っているのかは調べきれていません。

この両石が両国・両家(時代が下って、柳河はひと回りして立花家・肥後は替わって細川家)間で、国境の印として認識されていたとの記録は今のところ見つけられておらず、伝説・伝承の範囲になりますので国境石とすることはできませんが、一応参考に書き留めておきます。

以下は覚書です。

県境がどこにあるのかをきちんと検討していない(県境杭があるはずですが、この両石間では気がつきませんでした)ので確定的なことはいえませんが、この位置関係では両国域が重なっているような気もします。

|

2023/05/01

|

|

|