| |

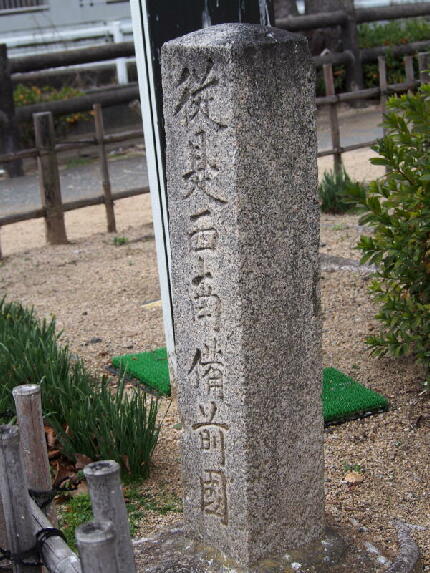

پ@œnپ¦پ@گ¥پ@“Œپ@پ@پ@”ُپ@’†پ@ڑ |

| پ@“Nپ@‘½پ@ŒSپ@پ@پ@‘هپ@’|پ@‘؛ | |

پ@ پ@ پ@ پ@ |

|

| |

پ@”ُ’†چ‘“N‘½ŒS‘ه’|‘؛پiŒِ—جپ^‰ھژRŒ§گVŒ©ژs“Nگ¼‘ه’|پj‚ئ”ُŒمچ‘”ن”kŒS•ں‘م‘؛پiŒ|ڈB—جپ^چL“‡Œ§ڈ¯Œ´ژs“Œڈé’¬•ں‘مپj‚ج‹«پA“ٌ–{ڈ¼“»‚ةپBŒ»’n‚إ‘خ‚ةŒڑ‚آ”ُŒمچ‘‹«گخ‚حƒŒƒvƒٹƒJپB |

| |

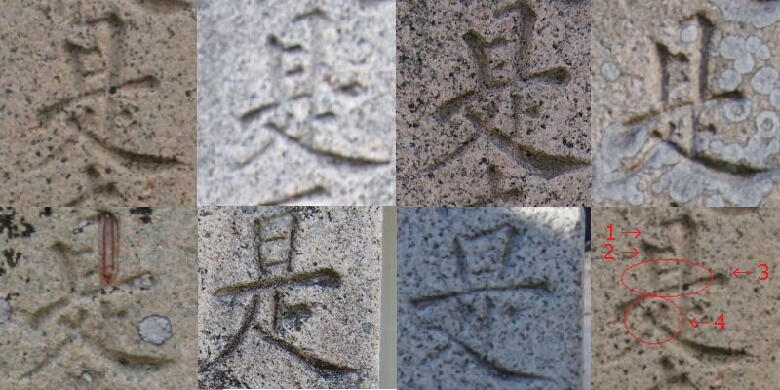

پ@پ¦پu‚و‚èپv‚ج•¶ژڑ‚إ‚·‚ھپAپuœnپv‚ة‰،–_‚ھ‘«‚µ‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚±‚جژڑ‚حŒ©‚½‚±‚ئ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB پ@’}‘Oپ@‘½‹v‘؛پEگ_چف‘؛پ@‘؛‹«گخ پ@’}‘Oپ@‘½‹v‘؛پEگ_چف‘؛پ@‘؛‹«گخ‘¼‚إ‚حŒ©‚ب‚¢•¶ژڑ‚©‚آپAژ„‚جƒpƒ\ƒRƒ“‚إ‚حڈo‚¹‚ب‚¢•¶ژڑ‚إ‚à‚ ‚èپA’}‘O‚جگخ‚ح‘؛ژdژ–پi‘؛•پگ؟پj‚إ‚ ‚낤ژR’†‚ةŒڑ‚آژہ–±“I‚ب‹«گخ‚إ‚µ‚½‚©‚çپA‚ؤ‚ء‚«‚èڈ‘‚¢‚½پi’¤‚ء‚½پjگl‚ھٹشˆل‚¦‚½‚ج‚©‚ئژv‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپA•تپX‚جڈêڈٹ‚إ“¯‚¶•¶ژڑ‚ھ’¤‚ç‚êپiڈ‘‚©‚êپj‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB “ٌ–{ڈ¼“»‚جگخ‚حŒِ—ج‚ج’n‚ةŒڑ‚آٹX“¹ڈم‚جچ‘‹«گخ‚إ‚·پBچlچ¸‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚إ‚µ‚ه‚¤‚µپA‘½‚‚جگl–ع‚ةگG‚ê‚ؤ—ˆ‚½‚à‚ج‚إ‚·‚©‚çٹشˆل‚¢‚ج‚ح‚¸‚ھ‚ب‚پAˆظژڑ‘ج‚ئ‚µ‚ؤ‚±‚ج•¶ژڑ‚à‚ ‚ء‚½‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB “ٌ–{ڈ¼“»‚ةŒ»چف‚ ‚é”ُŒمپiچL“‡پj‘¤‚جچ‘‹«گخ‚حƒŒƒvƒٹƒJپiƒIƒٹƒWƒiƒ‹‚ح“Œڈé’¬“Œڈé‚ج“؟—¹ژ›پj‚إ‚·‚ھپAگVŒ©ژs‹³ˆçˆدˆُ‰ï‹³ˆç•”گ¶ٹUٹwڈK‰غ•¶‰»گU‹»ŒW‚ة‚¨گq‚ث‚µ‚½‚ئ‚±‚ëپA”ُ’†چ‘‘¤‚جچ‘‹«گخ‚حƒIƒٹƒWƒiƒ‹‚إٹشˆل‚¢‚ب‚¢‚»‚¤‚إ‚·پB |

| |

چ‚‚³پ@‚P‚W‚Oپ~‰،پ@‚Q‚RپD‚Tپ~‰œچsپ@‚Q‚Oپicmپj |

پ@‹g”ُ‚جŒٹٹCپiŒم‚جژ™“‡کpپj‚ح‹گ‘ه‚بٹ±ٹƒ‚ًژ‚؟پA‚»‚جٹ±ٹƒ‚ح“ق—اژ‘م‚ة‚حپA‚·‚إ‚ةڈ¬‹K–ح‚بٹ±‘ٌ‚ھژn‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚½‚و‚¤‚إ‚·پB‰ھژRژs‚ج“ى•”‚ة“–‚½‚é–¥“‡پiژO“ˆپ^‰ھژRژs“ى‹و–¥“‡پj‚â‚»‚ê‚ة—×گع‚·‚é‘پ“‡پi‘پ“ˆپ^“sŒEŒS‘پ“‡’¬پjپA‚³‚ç‚ة‚حژ™“‡”¼“‡‚ب‚ا‚ج“‡‚ھ•t‚’n–¼‚حپA’P“ئ“‡‚¾‚ء‚½‚à‚ج‚ھٹ±‘ٌ‚â“yچ»‚ج‚½‚¢گد‚جŒ‹‰تپA—¤‘±‚«‚ئ‚ب‚ء‚½‚±‚ئ‚ً•\‚·’n–¼‚إ‚·پB‰ھژRژs‚â‘q•~ژs‚ج“ى•”‚ً•à‚‚ئپA–ش‚ج–ع‚ئ‚ب‚ء‚½ƒNƒٹپ[ƒN‚ة‹ء‚«‚ـ‚·‚ھپAچkچى’n‚ھگ®‘R‚ئٹJ”‚³‚ꑱ‚¯‚½Œ‹‰ت‚ب‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB

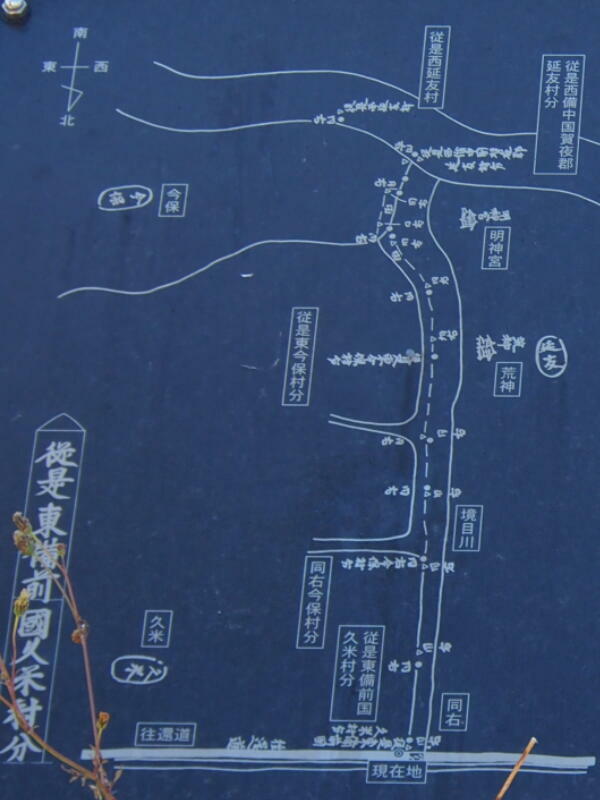

پ@‰ھژR‘هٹw‚ھŒِٹJ‚µ‚ؤ‚¢‚éپA’r“c‰ئ•¶ŒةٹGگ}ŒِٹJƒfپ[ƒ^ƒxپ[ƒXƒVƒXƒeƒ€‚©‚çپAŒ³ک\‚P‚Sپi‚P‚V‚O‚P”Nپj‚ج”ُ’†چ‘گVŒنٹGگ}ژتپi‚s‚Pپ|‚Q‚Pپj‚ًŒ©‚ـ‚·‚ئپA پ@“s‰Fپi‚آ‚¤پjŒSپiŒE‰®ŒS‚ئچ‡•¹‚µ‚ؤ“sŒEŒSپj‚ة‚حپA–…”ِ‘؛پi‰ھژRژs“ى‹و–…”ِپjپE–¥“‡‘؛پi“¯–¥“‡پjپE‘پ“ˆ‚جٹe‘؛پi“sŒEŒS‘پ“‡’¬پj‚ھٹC‰ˆ‚¢‚ج‘؛‚ئ‚µ‚ؤ•`‚©‚êپA‚»‚جگو‚جژ™“‡کp‚ة‚حڈF‚炵‚«‚à‚ج‚ھŒ©‚¦‚ـ‚·پBپi”ُ’†چ‘“s‰FŒS‚ج‘؛پX‚حپA•ت“r•\‹L‚ً‚µ‚ب‚¢Œہ‚èپAٹّ–{پ@Œثگىژپپ¦’mچs’nپBپj پ@‚±‚±‚©‚ç”ُ’†چ‘‚ج‘؛‚ھ‰«‚ضٹ±‘ٌ‚ًگi‚ك‚ؤ‚¢‚«پA‘پ“‡‰«گV“cپi‘q•~ژs’ƒ‰®’¬‘پ‰«پj‹y‚ر‘رچ]‰«گV“cپi‘q•~ژs’ƒ‰®’¬پj‚ھپA•َ‰i‚Sپi‚P‚V‚O‚Vپj‚ة”ُ’†چ‘‘¤‚جگV“c‚ئ‚µ‚ؤٹ®گ¬‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB پ@چ]Œثژ‘م‚ج”_–¯‚حٹî–{“I‚ةŒ»‹àژû“ü‚ًژ‚½‚¸پA”Nچv‚ً”[‚ك‚½ژc‚è‚ھ‰ئ‘°‚جگH—؟‚إ‚·‚ھپA‚¢‚‚ç‚àژc‚ç‚ب‚©‚ء‚½پE•sچى‚ج”N‚ة‚ح‘«‚è‚ب‚©‚ء‚½‚ح‚¸‚إ‚·پB‚µ‚©‚µپAژ™“‡کpٹف‚ج”_–¯‚حپA–ع‚ج‘O‚ةچL‚ھ‚éٹ±ٹƒ‚»‚µ‚ؤٹC‚ھپA‰ئ‘°‚ھگH‚ׂéگH—؟‚ئ‚µ‚ؤپA‚ـ‚½Œ»‹àژû“ü‚ً“¾‚éٹCژY‰ءچH•¨پi‚ئ‚¢‚¤‚ة‚ح‘f–p‚ب•¨‚إ‚µ‚ه‚¤‚ھپj‚جŒ´—؟‚ئ‚µ‚ؤپA‘ه‚«‚بŒb‚ف‚ً—^‚¦‚ؤ‚‚ꂽ‚±‚ئ‚إ‚µ‚ه‚¤پB پ@ژ™“‡کpٹف‚ج”ُ‘OپE”ُ’†—¼چ‘‚ج‘؛ٹش‚إ‚حپAٹ±‘ٌ’n‚â‹™ڈê‚ًڈ„‚é—ج’nپE—جٹC‘ˆ‚¢‚ھ’·”N‘±‚«پA‰½“x‚©چ]Œث–‹•{‚ج’²’â‚ًژَ‚¯پAچإڈI“I‚ة•¶‰»‚P‚Rپi‚P‚W‚P‚Uپj”N‚ةپuٹC‰ڈ’çچغŒہ‚è”ُ’†’n“àپv‚ئ‚جچظ’è‚ھ‰؛‚è‚ـ‚·پB‚±‚ê‚ة‚و‚è”ُ’†چ‘‚ح‘ه•ںپi‰ھژRژs“ى‹وپjپE–…”ِپE–¥“‡پE‘پ“‡‰«گV“cپE‘رچ]‰«گV“c‚جŒ»—L—¤’n‚ـ‚إپA‚»‚جگو‚جٹCپiٹ±ٹƒپj‚ح”ُ‘O‚ج‚à‚ج‚ئ‚ب‚èپA‹»ڈœگV“c‚ئ‚µ‚ؤٹJ”‚ھچs‚ي‚ê‚ـ‚·پB پ@“¯ƒfپ[ƒ^ƒVƒXƒeƒ€‚©‚çپA‚·‚ׂؤگ§چى”N•s–¾‚ب‚ھ‚çپAژ™“‡–kگ¼‹y”ُ’†‘پ“‡پE–…”ِ“™“üٹC”Vگ}پi‚Pپjپi‚s‚Qپ|‚P‚O‚Oپ|‚Pپj‚ًŒ©‚ـ‚·‚ئپA‚ج‚؟‚ة‹»ڈœگV“c‚ئ‚ب‚é”ُ‘O‘¤‚ح‚ـ‚¾ٹ±ٹƒ‚إپAچ‘‹«گüپiچ•‘¾ژہگüپj‚ھˆّ‚©‚êچ‚ژDڈê‚炵‚«ƒ}پ[ƒN‚ھŒ©‚¦‚ـ‚·پB پ@”ُ‘Oژ™“‡“àٹCٹفŒأگ}پi‚s‚Qپ|‚X‚Xپj‚إ‚حپAچ‘‹«‚ة”َ–ه‚ھچى‚ç‚êپA‹»ڈœگV“c‚حنرپiˆ¯پjگ¶ڈê‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚èپAچkچى’n‚ة‚ح‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA—¤’n‰»‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB پ@‚»‚µ‚ؤپA”ُ‘OپE”ُ’†چ‘‹«ٹGگ}پi‚s‚Qپ|‚X‚Wپj‚إ‚حپA”ُ‘Oچ‘“à‚ج‘؛‹«‚âگ_ژذ‚ب‚ا‚ھ•`‚«چ‚ـ‚êپA‚·‚إ‚ةگV“c‚ئ‚µ‚ؤ‹@”\‚µ‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚·پB پ@”ُ’†چ‘‘¤‚ج‘؛گl‚ة‚µ‚ؤ‚ف‚ê‚خپA–ع‚ج‘O‚جٹC‚ً•آ‚¶‚ç‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ج‚حپA‚ـ‚³‚ةژ€ٹˆ–â‘è‚ئŒ¾‚¦‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB پ@•¶‰»‚P‚R”N‚ج–‹•{چظ’è‚إپA‚·‚إ‚ة—¤’n‚إ‚ ‚ء‚½”ُ’†چ‘Œ»—L—¤’n‚جگو‚جٹCپiٹ±ٹƒپj‚ح‚·‚ׂؤ”ُ‘Oˆو‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½‚ج‚إپAکZٹشگى‚ج‰حŒû•”‚à‹»ڈœگV“c‚ئ‹¤‚ةٹJ”‚³‚êپA’كچèگV“c‚ئ‚µ‚ؤ•¶گ‚Vپi‚P‚W‚Q‚Sپj”N‚ةٹ®گ¬‚µ‚ـ‚·پB پ@گ®—‚µ‚ـ‚·‚ئپA”ُ’†‘¤‚جچ‘‹«‚ج‘؛‚حپAŒ»‘م‚ج’¬–¼‚إ‚حپAچùƒ–گ£گى“Œ‚©‚ç‘ه•ںپE–…”ِپE–¥“‡پiˆبڈمپA‰ھژRژs“ى‹وپjپA“sŒEŒS‘پ“‡’¬پA’ƒ‰®’¬‘پ‰«پE’ƒ‰®’¬پiڈœ‚ژڑ’كچèپjپiˆبڈمپA‘q•~ژsپj‚إپA‚»‚جگو‚ةگV‚½‚ة”ُ‘Oچ‘ˆو‚ئ‚µ‚ؤٹ±‘ٌ‚³‚ꂽپA‹»ڈœپE’كچèگV“c‚جچ‘‹«‚ج‘؛‚ةٹY“–‚·‚錻‘م‚ج’¬–¼‚حپA“ŒŒlپE“à”ِپE’†ŒlپE‘]چھپEگ¼ŒlپiˆبڈمپA‰ھژRژs“ى‹وپj‹y‚ر’ƒ‰®’¬ژڑ’كچèپi‘q•~ژs’ƒ‰®’¬پj‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB پ@‚»‚ê‚ç‚ًŒo‚ؤ•¶گ‚Sپi‚P‚W‚Q‚Pپj”Nچ ‚ةپAŒمڈq‚·‚éٹGگ}‚ة‚و‚é‚ئŒv‚P‚Oٹî‚جچ‘‹«گخ‚ھŒڑ‚ؤ‚ç‚êپA‚·‚ׂؤ‚ھŒ»‘¶‚µ‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚·‚ھپA‚Qٹî‚ح’n’†‚ة–„‚ك‚ç‚êپA‚Qٹî‚حŒآگl‘î‚ة‚ ‚é‚و‚¤‚إ“ء’è‚إ‚«‚¸پA‚Pٹî‚ح‚ ‚é‚ح‚¸‚جڈêڈٹ‚إŒ©‚آ‚¯‚邱‚ئ‚ھڈo—ˆ‚¸پAچ،‰ٌژ„‚ح‚Tٹî‚ج‚ف‚ًٹm”F‚µ‚ـ‚µ‚½پBپiچ‘‹«گخ‚جڈٹچف’n“ء’è‚ة‚حپAƒzپ[ƒ€ƒyپ[ƒWٹX“¹•à‚«‚ج—·‚©‚çپu‹»ڈœگV“c‚جچ‘‹«•W’Œپv‚ًژQچl‚ة‚µپA‚»‚ج‹Lڈq‚ةڈ]‚¢ƒiƒ“ƒoƒٹƒ“ƒO‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپj پ@ڈ®پA“¯’nˆو‚جچ‘‹«گخ‚جŒؤڈج‚ةٹض‚µ‚ؤپA”ُ’†‘¤‚ج’n–¼‚إŒؤ‚خ‚ê‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚ھ‚¢‚‚آ‚©‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپAŒڑ‚ؤ‚ç‚ꂽ‚P‚Oٹî‚·‚ׂؤ‚ھ”ُ‘Oگخ‚إ‚·پBژ„‚ح–{—ˆ‚ ‚é‚ׂ«’n–¼‚ًچج—p‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ج‚إپAژلٹ±•د‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ـ‚½پA‚PپD“ŒŒl‚â‚P‚OپDکZٹشگى’ç‚حپA•¶‰»‚P‚R”N‚ج–‹•{چظ’è‚ة‚و‚è”ُ‘Oچ‘ˆو‚ئ‚ب‚èپAگV“cٹJ”‚جŒ‹‰تŒڑ‚ؤ‚ç‚ꂽ‚à‚ج‚إ‚ ‚邱‚ئ‚حٹشˆل‚¢‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA‹»ڈœگV“cˆو‚ئŒ¾‚¦‚é‚ج‚©‹^–â‚ھ‚ ‚èپAپu‹»ڈœگV“cˆê‘رپv‚جچ‘‹«گخ‚ئ‚¢‚½‚µ‚ـ‚µ‚½پB‚²—¹ڈ³‚‚¾‚³‚¢پi‚XپD‚à’كچèگV“c‚ئ‚¢‚¤‚ׂ«‚إ‚µ‚ه‚¤‚ھپA“¯ƒfپ[ƒ^ƒxپ[ƒXƒVƒXƒeƒ€‚©‚ç”ُ‘OپE”ُ’†چ‘‹«ٹGگ}<‚s‚Qپ|‚X‚W>‚ًŒ©‚ـ‚·‚ئپAٹY“–‚جڈêڈٹ‚حپuگ¼لe<Œl>ƒm“àپv‚ئ‚¢‚¤ˆµ‚¢‚إ‚·پjپB پ@پ¦چ،‰ٌ‚ح‚»‚±‚ـ‚إ‚جڈî•ٌ‚ً•K—v‚ئ‚µ‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½‚ج‚إپAŒثگى‰ئ‚ئˆê‚‚‚è‚ة‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھپA“¯ƒfپ[ƒ^ƒxپ[ƒXƒVƒXƒeƒ€‚©‚çپA‰أ‰i‚Vپi‚P‚W‚T‚Sپj”N‚ج”ُ’†چ‘ڈ„——‘هٹGگ}پi‚s‚Pپ|‚Q‚Qپj‚ة‚ح‘؛پX‚ھ—جژهگF•ت‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB Œثگى ژجژںکYپiˆہ“¹پjپپ‘پ“‡Œثگى‰ئ‚ح—خٹغپAŒثگى چ¶‹كژçپپ–…”ِŒثگى‰ئ‚ح‰©ٹغ‚ةچ•“_پAŒثگى ˆة“¤ژçپپ‘رچ]Œثگى‰ئ‚حگ…گF‚ئ‰©گF‚ھ”¼پX‚جٹغ‚ئپA‚»‚ꂼ‚ê‚ج‘؛‚ج—جژه‚ھ‚ي‚©‚è‚ـ‚·پB”ُ’†‚ة‚حˆê‹´—ج‚ـ‚إ‘¶چف‚µ‚½‚ٌ‚إ‚·‚ثپB |

||

‚Q‚O‚Q‚Qپ^‚O‚Qپ^‚O‚P

|

| |

پ@œnپ@گ¥پ@“Œپ@“ىپ@”ُپ@‘Oپi‚ئژv‚ي‚ê‚镶ژڑ‚جˆê•”پj |

پ@ پ@ |

|

| |

پ@گو‚ةڈذ‰î‚µ‚ـ‚µ‚½‚و‚¤‚ة‰ھژR‘هٹw‚ھŒِٹJ‚µ‚ؤ‚¢‚éپA’r“c‰ئ•¶ŒةٹGگ}ŒِٹJƒfپ[ƒ^ƒxپ[ƒXƒVƒXƒeƒ€‚ة‚حپA‹»ڈœگV“c‚ةٹض‚µ‚ؤ‚ج‘½‚‚جٹGگ}‚ھŒِٹJ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‹»ڈœگV“cگ…—کٹGگ}پi‚s‚Vپ|‚P‚X‚Xپj‚ة‚حپA‚P‚Oٹî‚جŒن‹«گخپiپœپj‹y‚ر‚Uƒ–ڈٹ‚جŒنچ‚ژDپiپ پj‚ھŒfژ¦‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ـ‚½“¯ٹGگ}‚حگ…—ک‚ً–ع“I‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ج‚إپAگى‚âƒNƒٹپ[ƒN‚ھ•`‚«‚±‚ـ‚ê‚ؤ‚¨‚èپA‚»‚ê‚ç‚ج‘½‚‚حŒ»‘م‚ةژc‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBˆبŒم“¯ٹGگ}‚ً’†گS‚ةکb‚ًگi‚ك‚ؤ‚¢‚«‚ـ‚·پBپiŒن‹«گخ<چ‘‹«گخ>پEŒنچ‚ژD<چ‚ژDڈê>‚ئ‚àپA“Œ‚©‚çگ”‚¦‚ؤپuپZٹî–عپEپZƒ–ڈٹ–عپv‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپj ‹»ڈœگV“cگ…—کٹGگ}‚ًŒ©‚ـ‚·‚ئپA‚Pٹî–ع‚جŒن‹«گخپiچ‘‹«گخپj‚ھ•`‚«‚±‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚éڈêڈٹ‚حپA”ُ‘O‚ئ”ُ’†‚جچ‘‹«گü‚ھˆّ‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپAƒNƒٹپ[ƒN‚جٹO‘¤‚ة‚ب‚èگV“cٹJ”’nپiچkچى’nپj‚إ‚ح‚ب‚¢‚و‚¤‚إ‚·پBچ،گجƒ}ƒbƒv‚©‚ç‰ھژRپ@–¾ژ،‚Q‚W”N‘ھگ}پ@–¾ژ،‚R‚PپD‚RپD‚R‚O”چsپi‚P‚W‚X‚Tپ`‚P‚W‚X‚Wپj‚ًŒ©‚ـ‚·‚ئپA–¾ژ،‚S‚Tپi‚P‚X‚P‚Qپj”N‚ةٹ±‘ٌ‚ھٹ®گ¬‚µپAڈ‰‚ك‚ؤ‘؛‚ئ‚µ‚ؤ”‘«‚µ‚½“،“c‚حپA–¾ژ،‚Q‚W”N‚جژ“_‚إ‚ح‚ـ‚¾‚ب‚پAŒ»چف‚ج“ŒŒlپE‘ه•ں‚ئ“،“c‚ج’¬’ڑ‹«‚ھٹفپiٹ±ٹƒ‰ڈپj‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپAٹ±ٹƒ‚ج’†‚ة‚à“ى–k‚ة‹«ٹEپi–¾ژ،‚Q‚W”Nژ“_‚إ‚حپA“s‰FŒS‚ئژ™“‡ŒS‚جŒS‹«پj‚ھˆّ‚©‚ê‚ؤ‚¨‚èپAژ™“‡پiŒSپj“Œ‹»ڈœ‘؛پi–¾ژ،‚Q‚Q<‚P‚W‚W‚X>”N”‘«پjˆو‚إ‚ ‚é‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ـ‚½پAٹ±ٹƒ“à‚جگىپiچùƒ–گ£گى‰؛—¬ˆوپj‚ج’†‰›‚ة‚àژs’¬‘؛‹«‚ج‹«ٹE‚ھˆّ‚©‚êپA“Œٹف‚حŒن–ىŒS•ںà_پi•lپj‘؛پi–¾ژ،‚Q‚Q<‚P‚W‚W‚X>”N”‘«پj‚ة‚ب‚é‚و‚¤‚إ‚·پB ‚و‚ء‚ؤ‚Pٹî–ع‚جŒن‹«گخ‚حپA‹»ڈœگV“c“ŒŒl‚جˆوٹOپAٹ±ٹƒ‚ةپu‚±‚ê‚و‚è“Œ“ى‚ح”ُ‘Oچ‘پv‚إ‚·‚©‚çپA‹»ڈœگV“c‚ح”ُ‘Oچ‘‚ج‚à‚ج‚إ‚ ‚é‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ي‚¯‚إ‚ح‚ب‚پi‹»ڈœگV“c‚ًژw‚·‚ب‚ç‚خپA‚½‚ئ‚¦‚à‚¤ڈ‚µگ¼‚ج“ŒŒlˆو“à‚ةŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚àپAژ¦‚·‚ׂ«•ûٹp‚ح“ى‚à‚µ‚‚ح“ىگ¼پjپA‚±‚جٹ±ٹƒ‚ح”ُ‘Oچ‘‚ج‚à‚ج‚إ‚ ‚é‚ئژه’£‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBژہچغ‚ة‚±‚±‚ھŒ´ˆت’u‚¾‚ء‚½‚ج‚©‚ح‚ي‚©‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپAچ،‚àŒ´ˆت’u‚جƒCƒپپ[ƒW‚ة‹ك‚¢ڈêڈٹ‚ةŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئŒ¾‚¦‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پBگ³ٹm‚ة‚ح“ŒŒlٹO‚â“ŒŒl“Œ‚ئ‚¢‚¤‚ׂ«ڈêڈٹ‚ة‚ب‚é‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA‚«‚ء‚ئ“ŒŒl‚جگس”CپEٹا—‰؛‚ة‚ ‚ء‚½‚إ‚µ‚ه‚¤‚©‚çپA‚PپD“ŒŒl‚ئ‚µ‚ـ‚µ‚½پB ‚»‚µ‚ؤˆê‚آ–ع‚جŒنچ‚ژD‚ھپAŒ»چف‚ج“ŒŒlˆوپiگV“c“àپj‚ةپAپu‚±‚ê‚و‚è“ى‚ح”ُ‘Oچ‘پv‚ئ‘ه•ں‚ًŒü‚¢‚ؤ—§‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB |

| |

پ@‚±‚جگخ‚ة‚حپAپu‘Oپv‚ج•¶ژڑ‚ ‚½‚è‚ةچL‚Œ‡‚¯‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB–¾ژ،ˆبچ~‚ةگVگ•{‚جژwژ¦‚إ”j‹p‚µ‚و‚¤‚ئ‚µ‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB“ھ‚ھٹغ‚گ·‚èڈم‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚ھپA‹»ڈœگV“cˆê‘ر‚جچ‘‹«گخŒQ‚ج“ء’¥‚إ‚·پiƒTƒCƒY‚ةٹض‚µ‚ؤ‚ح‚VپD’†Œl‚ة‹LچعپjپB ‚±‚جگخ‚ئ‚SپD“à”ِپi–¥“‡پE–…”ِ‹«پjگخ‚جٹش‚جپA‰F–ىپiگ£Œث‘ه‹´پjگü‘ه•ں“¥گط‚جگ¼‚ة‚à‚¤ˆêٹ‘¶‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ح‚¸‚إ‚·‚ھپAچù‚ھگ¶‚¢–خ‚ء‚ؤ‚¨‚èپAگüکH•~’n“à‚إ‚à‚ ‚è—§‚؟“ü‚邱‚ئ‚ھڈo—ˆ‚¸پA–ع‚ً‹أ‚炵‚ؤ‰½‰•œ‚à‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھپA‰e‚³‚¦”F‚ك‚邱‚ئ‚حڈo—ˆ‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پB ‚»‚جپu‹»ڈœگV“c‚جچ‘‹«•W’Œپv‚ھŒ¾‚ي‚ê‚éپu“ٌپD‘ه•ںگüکHپv‚جچ‘‹«گخ‚ھپA‹»ڈœگV“cگ…—کٹGگ}‚ة•`‚©‚ꂽ‚Qٹî–ع‚جŒن‹«گخ‚ة‚ب‚èپA‚ظ‚عŒ´ˆت’u‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚و‚¢‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚½‚¾‚µŒ»چفŒڑ‚آڈêڈٹپiƒNƒٹپ[ƒN–kٹفپj‚ھ”ُ‘Oˆو‚ب‚ج‚©”ُ’†ˆو‚ب‚ج‚©”»’f‚إ‚«‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB‚ـ‚½پA‰و‘œ‚ًŒ©‚éŒہ‚èپA•¶ژڑ‚جŒü‚«‚ة‹^–â‚ًٹ´‚¶‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپAŒ»•¨‚ًٹm”F‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌ‚ج‚إچT‚¦‚ـ‚·پB ‚Qƒ–ڈٹ–ع‚جŒنچ‚ژD‚جگ¼‚ةگى‚ھŒ©‚¦‚ـ‚·پBگى‚ج–¼‘O‚ھ‚ي‚©‚ç‚ب‚©‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚ھپAچ،گجƒ}ƒbƒv‚©‚çپ@’ëگ£پ@–¾ژ،‚Q‚W”N‘ھ—تپ@–¾ژ،‚R‚QپD‚QپD‚Q‚W”چs‚إŒ©‚½‚±‚جگىپiگ¼<چ¶>‚جƒ}پ[ƒNپj‚ة‚ب‚é‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚»‚±‚©‚çƒNƒٹپ[ƒN‚ًگ”‚¦‚é‚ئپA‚Qƒ–ڈٹ–ع‚جچ‚ژDڈê‚حپA‚±‚ج‚ ‚½‚èپi“Œ<‰E>‚جƒ}پ[ƒNپj‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB ‚»‚ج‚³‚ç‚ةگ¼پAپu–…”ِپv‚ج“ى‚ة‚Rٹî–ع‚جŒن‹«گخ‚ھŒ©‚¦‚ـ‚·پBپu‹»ڈœگV“c‚جچ‘‹«•W’Œپv‚ھŒ¾‚ي‚ê‚éپuژOپD–…”ِ“ى’¬پv‚جچ‘‹«گخ‚ةٹY“–‚µ‚ـ‚·‚ھپA‚±‚ج‚ ‚½‚è‚حگ…کH‚ھگ®—‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپAٹmژہ‚ب‚±‚ئ‚حŒ¾‚¦‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA–…”ِ‰w‚ج–kŒû‘Oژلٹ±گ¼پi–…”ِ‰w‚ح”ُ‘Oپ@“ŒŒlˆو‚ة‚ ‚éپj‚ ‚½‚è‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پi–„‚ك‚½ژ‚ج•¶ڈ‘‚ح‚ ‚é‚炵‚¢پjپB |

| |

چ‚‚³پ@‚V‚Rپ~‰،پ@‚P‚WپD‚Tپ~‰œچsپ@‚P‚WپD‚Tپicmپjپ@‰ش›¼ٹâ ‚Q‚O‚Q‚Qپ^‚O‚Qپ^‚O‚P |

| |

پ@ڈ]پ@گ¥پ@گ¼پ@“ىپ@”ُپ@‘Oپ@ڑ |

پ@ پ@ |

|

| |

پ@Œ»چف‚ح‰ھژRژs“ى‹و–…”ِپ@–…”ِگى‰ˆ‚¢‚ج–…”ِ—خ“¹‚ةپB ‰ھژR‘هٹw‚ھŒِٹJ‚µ‚ؤ‚¢‚éپA’r“c‰ئ•¶ŒةٹGگ}ŒِٹJƒfپ[ƒ^ƒxپ[ƒXƒVƒXƒeƒ€‚©‚çپA‹»ڈœگV“cگ…—کٹGگ}پi‚s‚Vپ|‚P‚X‚Xپj‚ًŒ©‚ـ‚·‚ئپA–…”ِ‚ئ–¥“‡‚جٹشپA–…”ِگى‚ئژv‚ي‚ê‚éگى‚ج’†‚ة‚Sٹî–ع‚جŒن‹«گخ‚ھŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚±‚حچ،‚إ‚àٹpٹp‚ئ’£‚èڈo‚µ‚½“à”ِپi‰ھژRژs“ى‹وپ^”ُ‘Oچ‘ژ™“‡ŒSپj‚ھپA–k‚ح–¥“‡‚ئپA–…”ِگى‚ً‹²‚ٌ‚¾“Œ‘¤‚ح–…”ِپi‚¢‚¸‚ê‚à‰ھژRژs“ى‹وپ^”ُ’†چ‘“s‰FŒSپj‚ئ‹«‚ًگع‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ‚»‚ج‚R‘؛‹«‚ة‚±‚جŒن‹«گخ‚حŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ح‚¸‚إپAŒ»چف‚حگ”m‚¾‚¯“Œ‚ةˆعگف‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ‚Sٹî–ع‚جŒن‹«گخ‚جچإ‘ه‚ج‹^–â‚حپAژہچغ‚ةگى’†‚ةŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پHپ@‹»ڈœگV“cگ…—کٹGگ}‚ًڈ‰‚ك‚ؤŒ©‚½ژ‚جˆلکaٹ´‚حپAŒن‹«گخ‚ج‘½‚‚ھپA‚»‚µ‚ؤŒنچ‚ژD‚إ‚ح‚·‚ׂؤ‚ھپA”ُ’†چ‘“à‚ةƒ}پ[ƒN‚³‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚إ‚·پB‹«گخپEچ‚ژD‚ھچsگŒ ‚ج‚ب‚¢‘¼—ج‚ةŒf‚°‚ç‚ê‚邱‚ئ‚ح‚ ‚肦‚ـ‚¹‚ٌپB ‘ٹژèپi–…”ِŒثگى‰ئپj‚©‚ç‚·‚ê‚خپA‚»‚ٌ‚ب‚±‚ئ‚ً‹–‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ئپAپu‚±‚±‚ـ‚إ‚ھ‰ن‚ھ—ج‚¾‚ء‚½‚ح‚¸پv‚ئŒ¾‚ي‚ê‚©‚ث‚ـ‚¹‚ٌپB‚»‚µ‚ؤ‘ه‚°‚³‚ةŒ¾‚¦‚خپA‚»‚ج‰zŒ چsˆ×‚حپA–‹•{‚ض‚ج’§گي‚ئ‘¨‚¦‚ç‚ê‚é‰آ”\گ«‚·‚ç‚ ‚è‚ـ‚·پBپiڈک’i‚ةڈ‘‚¢‚½—¼چ‘ٹش‚ج—ج“y—جٹC‘ˆ‚¢‚حپA“–‘R— ‚ة‚ح–ًگl‚ھچT‚¦‚ؤ‚¢‚½‚إ‚µ‚ه‚¤‚ھپA•\Œü‚«‚ح‘؛گl“¯ژm‚ج‚¢‚³‚©‚¢‚ج‘ش‚¾‚ء‚½‚ح‚¸‚إ‚·پBپj “¯ٹGگ}‚حگ…—کگ}‚¾‚ء‚½‚½‚كپAƒNƒٹپ[ƒN‚ً‰پ‚«ژ~‚ك‚½‚و‚¤‚ةŒ©‚¦‚ب‚¢‚و‚¤‚ةپAپœ‚âپ ‚ً‚¸‚炵‚ؤ”ُ’†چ‘“à‚ة•`‚«چ‚ٌ‚¾‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئ‘z‘œ‚µ‚ـ‚·پiگV“cٹJ”‚ة‚و‚èگV‚½‚ةˆّ‚©‚ꂽ”ُ‘OپE”ُ’†چ‘‹«‚ة‚ح“ء’¥‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپA‚»‚جŒڈ‚ح‚VپD’†Œl‚إڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·پjپB ژQچl‚ـ‚إ‚ةپA‚و‚èŒأ‚¢‚ئژv‚ي‚ê‚éژ™“‡–kگ¼‹y”ُ’†‘پ“‡پE–…”ِ“™“üٹC”Vگ}پi‚Pپjپi‚s‚Qپ|‚P‚O‚Oپ|‚Pپj‚â”ُ‘Oژ™“‡“àٹCٹفŒأگ}پi‚s‚Qپ|‚X‚XپjپA‚³‚ç‚ة‚ح‚»‚ê‚و‚è‚àگV‚µ‚پA—¤’n‰»‚ح‚·‚إ‚ةڈI‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚ةŒ©‚¦‚éژ™“‡ŒS“àٹCٹ±ٹƒŒنگVٹJڈêŒن–عک_Œ©ڈêڈٹ•ھٹشژO•à•Sٹش‰؛گدêeٹGگ}پi‚s‚Vپ|‚P‚X‚Oپ|‚Qپj‚ة‰—‚¢‚ؤ‚àپA‹«گخ‚ح‚ـ‚¾Œڑ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپAچ‚ژD‚ح‚·‚ׂؤ”ُ‘Oچ‘“à‚ة—§‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ‚à‚µپA‚±‚ج‚Sٹî–ع‚جŒن‹«گخ‚ھ–…”ِگى‚جگ¼ٹفپA‚©‚آ–¥“‡پE“à”ِ‹«‚جگ…کH‰ˆ‚¢‚ةŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ب‚ç‚خپAگى’†‚ة•`‚«‚±‚ـ‚¸پA‘¼‚جŒن‹«گخپEŒنچ‚ژD‚ئ“¯‚¶‚و‚¤‚ةپA–…”ِگى‚ة‰ˆ‚ء‚ؤ‚»‚جگ¼‚ةپAپœ‚¾‚¯–¥“‡‚ةڈo‚µ‚ؤ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¯‚ê‚خپA“¯ٹGگ}‚ة‚حê’ê—‚ھ‚ ‚é‚ئŒ¾‚¦‚ـ‚·پB‚ي‚´‚ي‚´گى’†‚ة•`‚¢‚ؤ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚حپA‚»‚±‚ةˆس–،‚ھ‚ ‚é‚ئچl‚¦‚ـ‚·پi‚PپD‚SپD‚P‚OپD‚ح‚»‚ꂼ‚êƒNƒٹپ[ƒNگ…—¬‚جژ×–‚‚ة‚ب‚ç‚ب‚¢ڈêڈٹ‚ةŒڑ‚ء‚ؤ‚¨‚èپA‚±‚ج‚Rٹ‚»‚ھŒ´ˆت’u‚ةƒ}پ[ƒN‚³‚ꂽ‚ج‚إ‚ح‚ئگ„‘ھ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پjپB‚ظ‚ع“¯‚¶چ\گ}‚ب‚ج‚إ–Tڈط‚ئ‚ح‚ب‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپAژ™“‡کpگ¼ٹفٹ±‘ٌٹGگ}پi‚s‚Vپ|‚P‚X‚Sپj‚إ‚à‚±‚جŒن‹«گخ‚حگى’†‚ة•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ‚¢‚¸‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚à‰½‚ç‚©‚جڈط‹’‚ًŒ©‚آ‚¯‚ب‚¯‚ê‚خپAٹm’è“I‚ب‚±‚ئ‚حŒ¾‚¦‚ـ‚¹‚ٌپB ‚»‚جگ¼‚ة‚R–{–ع‚جŒنچ‚ژD‚ھŒ©‚¦‚ـ‚·پB‚Sٹî–ع‚جŒن‹«گخ‚ئ‚ح‹t‘¤‚جپA“à”ِ‚ھ–¥“‡‚ض’£‚èڈo‚µ‚½گ¼ٹp‚ ‚½‚è‚ھٹY“–‚·‚é‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚³‚ç‚ةگ¼‚ة‚Tٹî–ع‚جŒن‹«گخ‚ھ•`‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‹»ڈœگV“c‚جچ‘‹«•W’Œ‚ھŒ¾‚ي‚ê‚éپuŒـپD–¥“‡‰w“ىپv‚جچ‘‹«“yژè‚جŒن‹«گخ‚حپAƒNƒٹپ[ƒN‚ًگ”‚¦‚é‚ئ‚±‚ج‚ ‚½‚è‚ھٹY“–‚µ‚»‚¤‚إ‚·پB |

| |

پ@ژ„‚ھ–ع‚ة‚µ‚½‹»ڈœگV“cˆê‘ر‚جچ‘‹«گخ‚Tٹî‚ج“àپA‚±‚جگخ‚¾‚¯‚ةپuڈ]پv‚ج•¶ژڑ‚ھژg‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پi‰و‘œ‚إٹm”F‚·‚é‚ئپA‚QپD‚àپuڈ]پv‚ج‚و‚¤‚إ‚·پjپB”ُ‘OپE”ُ’†‚ھŒًŒف‚ةچ‘‹«گخ‚ًŒڑ‚ؤ‚½‚ج‚ب‚ç‚خپA•ذ‘¤‚ھپuڈ]پvپE‚à‚¤•ذ‘¤‚ھپuœnپv‚ًژg‚¤‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ح•پ’ت‚ة‚ ‚è‚ـ‚·پB “¯ˆêچ‘‚جکA‘±‚µ‚½چ‘‹«گخ‚إ•¶ژڑ‚ھƒoƒ‰ƒoƒ‰‚ة‚ب‚é‚ج‚حپA—ل‚¦‚خپA“¯ژ‚ة•،گ”‚جگl‚ھ–ء‚ًڈ‘‚ڈêچ‡‚âپA—¬ژ¸“™‚ة‚و‚è‚ج‚؟‚جژ‘م‚ةچؤŒڑ‚µ‚½‰آ”\گ«‚àچl‚¦‚ç‚ê‚ـ‚·پB‚¢‚¸‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚à‚»‚جڈêچ‡‚ح•Mگص‚ھˆل‚ء‚ؤ‚‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚»‚±‚إ•¶ژڑ‚ً•ہ‚ׂؤ”نٹr‚µ‚ؤ‚ف‚ـ‚·پBپuœnپiڈ]پjپv‚ح•¶ژڑ‚ھˆل‚¤‚ج‚إŒں“¢‚إ‚«‚ـ‚¹‚ٌ‚ج‚إپA”نٹr‚µ‚â‚·‚¢پuگ¥پv‚ج•¶ژڑ‚ًژg‚¢‚ـ‚·پB پ@پ@پ@پ@پ@‚PپD“ŒŒlپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚SپD“à”ِپi–¥“‡–…”ِ‹«پjپ@پ@پ@پ@‚UپD“à”ِپi‘پ“‡‰«گV“c‹«پjپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚VپD’†Œl  ‚Pپ`‚P‚O‚ج‚Tٹî‚ھ‹»ڈœگV“cˆê‘ر‚ج‚à‚ج‚إ‚·پB‚±‚¤‚µ‚ؤ•ہ‚ׂé‚ئ‚»‚ء‚‚è‚إ‚·پB ‚PپDپ@ˆê‰و–ع‚ئ“ٌ‰و–ع‚ھ‘ه‚«‚—£‚ê‚ؤ‚¢‚é ‚QپDپ@ˆê‰و–ع‚جڈ‘‚«ڈo‚µ‚ج•M‚ً‰؛‚낵‚½‚ئ‚«‚ج—‚ك‚ئپA‚»‚ج—‚ك‚ة‚R‰و–ع‚جڈ‘‚«ڈo‚µ‚ھڈd‚ب‚é‚ئ‚±‚ë ‚RپDپ@ˆê‰و–عپE“ٌ‰و–ع‚جپu“ْپv‚جڈc–_‚ھ“ث‚«”²‚¯‚ؤپA—¼•û‚ئ‚àŒـ‰و–ع‚ج‰،–_‚ة“ث‚«ژh‚³‚ء‚ؤ‚¢‚é ‚SپDپ@پuگlپv‚ھ“ث‚«”²‚¯‚ؤ‚¢‚éپ@پi‹v•ؤ‚جپuگlپv‚ح‹»ڈœگV“cˆê‘ر‚ج‚à‚ج‚ئ”ن‚ׂé‚ئپAƒNƒچƒX‚ھ‘ه‚«‚¢پj ‚ب‚اپA‹“‚°‚ê‚خ‚«‚è‚ھ‚ب‚¢‚‚ç‚¢‘½‚‚جˆê’v‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚±‚ꂾ‚¯‘½‚‚ج“ء’¥‚ھ‚Tٹî‚ئ‚à‚إˆê’v‚·‚ê‚خپAژ„‚ح‚±‚ê‚ًپA“¯‚¶گl‚ھ“¯‚¶ژٹْ‚ةڈ‘‚¢‚½•¶ژڑ‚ئ”»’f‚µ‚ؤ‚àچ·‚µژx‚¦‚ب‚¢‚ئچl‚¦‚ـ‚·پB ‚µ‚©‚µپA—ل‚¦‚خ‚SپD“à”ِپi–¥“‡–…”ِ‹«پj‚حˆê‰و–ع‚ج”½‚è‚ھڈ¬‚³‚©‚ء‚½‚èپA‚VپD’†Œl‚حژO‰و–ع‚ئژl‰و–ع‚ھ‚‚ء‚آ‚«‹C–،‚ب‚اپA‹t‚ة‚»‚ꂼ‚ê‚ج•¶ژڑ‚إˆل‚¤“ء’¥‚àŒ©‚¦‚ـ‚·‚ج‚إپAŒ»’n‚إŒڑ‚ؤ‚éڈêڈٹپi’¤‚é‚ׂ«•ûٹpپj‚ًٹm’肳‚¹‚ؤ‚©‚çپA–nڈ‘‚µ‚ؤ‚¢‚ء‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پBŒ»چف‚جژ„‚½‚؟‚ح‚±‚ê‚ً•ہ‚ׂؤŒ©‚é‚ج‚إپuœnپv‚ئپuڈ]پv‚جˆل‚¢‚ةˆس–،‚ھ‚ ‚é‚ج‚إ‚ح‚ئچl‚¦‚ـ‚·‚ھپA‚»‚ꂼ‚ê‚ھ‚PKm‚¸‚آ‚ظ‚ا—£‚ê‚ؤ‚¨‚èپA“¯ژ‚ة–ع‚ة‚·‚邱‚ئ‚ح‚ب‚پA‚³‚ç‚ة‚ح‚ا‚؟‚ç‚جژڑ‚àٹشˆل‚¢‚إ‚ح‚ب‚¢‚ج‚إپA“–ژ‚ح‹C‚ة‚µ‚ب‚©‚ء‚½‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB ‚µ‚©‚µپA‚±‚¤‚µ‚ؤ•ہ‚ׂؤ‚ف‚é‚ئپA‹»ڈœگV“cˆê‘ر‚جچ‘‹«گخ‚ج–ء‚ًڈ‘‚©‚ꂽ•û‚حپAٹi’i‚ةژڑ‚ھڈمژè‚¢پB |

| |

چ‚‚³پ@‚X‚QپD‚Tپ~‰،پ@‚P‚WپD‚Tپ~‰œچsپ@‚P‚WپD‚Tپicmپjپ@‰ش›¼ٹâ ‚Q‚O‚Q‚Qپ^‚O‚Qپ^‚O‚P |

| |

پ@œnپ@گ¥پ@“Œپ@“ىپ@”ُپ@‘Oپ@ڑ |

پ@ پ@ |

|

| |

پ@Œ»چف‚±‚جچ‘‹«گخ‚ھŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚é•و’n‚حپA‚ا‚ج’nگ}‚إŒ©‚ؤ‚à‘q•~ژs’ƒ‰®’¬‘پ‰«ˆو‚ة‚ب‚é‚ج‚إ‚·‚ھپAŒ»’nˆؤ“à”آ‚ة‚ح“sŒEŒS‘پ“‡’¬‚جژw’蕶‰»چà‚إ‚ ‚é‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB’¬‚ئ‚µ‚ؤ•غŒى‚µ‚ؤ‚¢‚½‚¾‚¢‚ؤ‚¢‚é‚ج‚إ‚·‚©‚ç‚ ‚è‚ھ‚½‚¢‚خ‚©‚è‚إ‚·‚ھپA’ƒ‰®’¬‘پ‰«‚à‘پ“‡’¬‚à”ُ’†چ‘ˆو‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB ‰ھژR‘هٹwپ@’r“c‰ئ•¶ŒةٹGگ}ŒِٹJƒfپ[ƒ^ƒxپ[ƒXƒVƒXƒeƒ€‚©‚çپA‹»ڈœگV“cگ…—کٹGگ}پi‚s‚Vپ|‚P‚X‚Xپj‚ًŒ©‚ـ‚·‚ئپAپu‘پ“‡پvپi“sŒEŒS‘پ“‡’¬پj‚ج“Œ“ىگو‚ةپA‚Sƒ–ڈٹ–ع‚جŒنچ‚ژDپA‚Uٹî–ع‚جŒن‹«گخ‚ھŒ©‚¦‚ـ‚·پB‚±‚ج“ء’¥“I‚بچ‘‹«پiŒ»چف‚ج’¬’ڑ‹«پj‚جŒ`ڈَ‚©‚çپAŒنچ‚ژD‚ح”ُ‘Oچ‘ژ™“‡ŒS“à”ِ‚ئ”ُ’†چ‘“s‰FŒS‚ج‘پ“‡‹y‚ر‘پ“‡‰«گV“cپi‘q•~ژs’ƒ‰®’¬‘پ‰«پj‚ج‚R‘؛‹«پiڈم‚جƒ}پ[ƒNپj‚ةپAŒن‹«گخ‚ح“à”ِ‚ئ‘پ“‡‰«گV“c‚ئ‚ج‹«پi‰؛‚جƒ}پ[ƒNپj‚ةŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پBŒ´ˆت’u‚©‚ç‚ح‚ظ‚ٌ‚جگ”m–k‚ض‚جˆع“®‚إ‚·پB |

| |

پ@ˆؤ“à”آ‚ة‚حپuˆê“x“گ“ï‚ة‘ک‚ء‚½‚ھپA–³ژ–‚ة–ك‚ء‚ؤ—ˆ‚½پBپv‚ئ‹L‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپAŒ»چف‚ح‹à‹ï‚إ‚µ‚ء‚©‚è—¯‚ك‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB |

| |

چ‚‚³پ@‚X‚Qپ~‰،پ@‚P‚Wپ~‰œچsپ@‚P‚VپD‚Tپicmپjپ@‰ش›¼ٹâ ‚Q‚O‚Q‚Qپ^‚O‚Rپ^‚O‚P |

| |

پ@œnپ@گ¥پ@“Œپ@”ُپ@‘Oپ@ڑ |

پ@ پ@ |

|

| |

پ@‰ھژRژs“ى‹و’†Œl‚ئ‘q•~ژs’ƒ‰®’¬‘پ‰«‚ج‹«پB ‰ھژR‘هٹwپ@’r“c‰ئ•¶ŒةٹGگ}ŒِٹJƒfپ[ƒ^ƒxپ[ƒXƒVƒXƒeƒ€‚©‚çپA‹»ڈœگV“cگ…—کٹGگ}پi‚s‚Vپ|‚P‚X‚Xپj‚ًŒ©‚ـ‚·‚ئپA”ُ‘OپE”ُ’†‚جچ‘‹«پiŒ»چف‚ج’¬’ڑ‹«پj‚ح‹ء‚‚ظ‚اŒ»چف‚ئ•د‚ي‚ء‚ؤ‚¨‚炸پA‚UپD“à”ِپi‘پ“‡‰«گV“c‹«پj‚جŒن‹«گخ‚©‚ç“ى‚ة‰؛‚èپAٹpٹp‚ئ‚Q‰ٌگـ‚ê‚éژè‘O‚ةگى‚ھŒ©‚¦‚ـ‚·‚ـ‚·پBچ‘‹«پi’¬’ڑ‹«پj‚جŒ`ڈَ‚©‚çپA‚±‚جگى‚ح•¸گى‚إ‚µ‚ه‚¤پB •¸گى‚©‚ç–k‚ض‚S–{–ع‚جƒNƒٹپ[ƒN‚جپA‚ي‚¸‚©‚ةژè‘Oپi“ىپj‚ة‚Vٹî–ع‚جŒن‹«گخ‚ھŒ©‚¦‚ـ‚·‚ج‚إپA‚VپD’†Œl‚جŒن‹«گخ‚حŒ´ˆت’u‚ةŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚·پB‚½‚¾‚µپA‚ ‚«‚ç‚©‚ةˆê‰ٌŒ@‚èڈo‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ج‚إپA‚ا‚±‚©‚جژ“_‚إ”j‹p‚³‚ê‚©‚¯‚½‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB ‚VپD’†Œl‚جŒن‹«گخ‚ج“ىگ¼پA‚Tƒ–ڈٹ–ع‚جŒنچ‚ژD‚ح‚±‚ج‚ ‚½‚è‚ةپA‚»‚ج‚³‚ç‚ةگ¼“ى‚ة•ہ‚ش‚Wٹî–ع‚جŒن‹«گخ‚ھپA‹»ڈœگV“c‚جچ‘‹«•W’Œ‚ھŒ¾‚ي‚ê‚éپu”ھپD’ƒ‰®‘]چھپv‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپA“¹کH‚âƒNƒٹپ[ƒN‚©‚炱‚±‚ھٹY“–‚µ‚»‚¤‚إ‚·پB |

| |

پ@‰ھژRژs‚â‘q•~ژs‚جŒ»‘م’nگ}‚ًŒ©‚ؤ•sژv‹c‚ةژv‚¤‚ج‚حپA•K‚¸‚µ‚àƒNƒٹپ[ƒN‚جگى’†’†‰›‚ھچ‘‹«پiŒ»چف‚جچsگ‹«‚â’¬’ڑ‹«پj‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚±‚ئ‚إ‚·پB‚±‚ê‚ح•¶‰»‚P‚Rپi‚P‚W‚P‚Uپj”N‚جپuٹC‰ڈ’çچغŒہ‚è”ُ’†’n“àپv‚ئ‚ج–‹•{چظ’è‚ة‚و‚èپA”ُ’†گو‚جٹ±ٹƒپiٹCپj‚ً”ُ‘O‰ھژR”ث‚ھگV“cٹJ”‚·‚é‚ي‚¯‚إ‚·‚ھپA”ُ’†‚ج—¤’n‚àڈ‚µچي‚ء‚ؤ‹¤—p‚جƒNƒٹپ[ƒN‚ًچى‚ء‚½‚ي‚¯‚إ‚ح‚ب‚پA”ُ’†‚ج—¤’n‚جگو‚ةƒNƒٹپ[ƒN‚ًچى‚ء‚½‚©‚ç‚إ‚µ‚ه‚¤پB ”ُ’†‚ئٹ±ٹƒ‚ئ‚جٹش‚ح‚ن‚é‚â‚©‚ب•lپiٹ±ٹƒ‰ڈپj‚¾‚ء‚½‚إ‚µ‚ه‚¤‚©‚çپA”ُ’†‚ئگع‚·‚鑤‚àŒىٹف‚µ‚ب‚¯‚ê‚خƒNƒٹپ[ƒN‚ئ‚µ‚ؤ‹@”\‚µ‚ـ‚¹‚ٌ‚ج‚إپAŒ³پX‚ ‚ء‚½”ُ’†—¤’n‚ئگع‚·‚é•”•ھ‚ًŒىٹفپiگ·‚è“yپj‚µ‚ؤ‚ ‚èپA‚»‚جگV‚½‚ةŒىٹف‚µ‚½”ُ’†‘¤ٹف‚ـ‚إ‚ھپAŒ³‚حٹ±ٹƒپiٹCپj’nˆو‚¾‚ء‚½‚ج‚إ”ُ‘Oچ‘‚ج“à‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ب‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB ‹»ڈœگV“cˆê‘ر‚جچ‘‹«گخ‚حپAŒ»چف‚ح”ُ’†ˆو“à‚ةŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚à‘½‚پA‚»‚à‚»‚à‹»ڈœگV“cگ…—کٹGگ}‚إ‚حپAŒن‹«گخ‚ج‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚ھ”ُ’†چ‘“à‚ةƒ}پ[ƒN‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚VپD’†Œl‚àƒNƒٹپ[ƒN‚جگ¼ٹف‚ةپAگ¼‚ًŒü‚¢‚ؤپu‚±‚ê‚و‚è“Œ‚ح”ُ‘Oچ‘‚إ‚ ‚éپv‚ئڈ‘‚©‚ê‚ؤŒڑ‚ء‚ؤ‚¨‚èپAŒم‚ë‚ة—¬‚ê‚éƒNƒٹپ[ƒN‚جگى’†’†‰›‚ھ‹«‚إ‚ح‚ب‚پAƒNƒٹپ[ƒN‚ح”ُ‘Oچ‘‚ج‚à‚ج‚إ‚ ‚é‚ئژه’£‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB YahooپI’nگ}‚إŒ©‚é‚ئپAٹm‚©‚ةƒNƒٹپ[ƒN’†‰›‚ھ‹«‚إ‚ح‚ب‚پAŒ»چف‚VپD“ŒŒl‚جچ‘‹«گخ‚ھŒڑ‚آƒNƒٹپ[ƒN‚جگ¼ٹف‚ھ‘q•~ژs‚ئ‰ھژRژs‚جژs‹«پiپ\پEپEپ\پj‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ‚ا‚¤‚â‚炱‚جگخ‚ح‚±‚±‚ھŒ´ˆت’u‚إپAƒNƒٹپ[ƒN‚ح”ُ‘Oچ‘‚ج“à‚ج‚و‚¤‚إ‚·پB ‚±‚جگخ‚ح–{—ˆ’n’†•”‚ة‚ ‚é‚ׂ«‘eچي‚è‰ءچH•”‚ھکI’و‚µ‚ؤ‚¨‚èپAچ‘‹«گخ‚ئ‚µ‚ؤ‚ج‘S’·‚ح‚X‚Vcm‚إچج‚è‚ـ‚µ‚½پB‹»ڈœگV“cˆê‘ر‚جچ‘‹«گخ‚ج“àپAپuڑ پv‚ـ‚إٹm”F‚إ‚«‚é‚ج‚حپA‚SپD“à”ِپi–¥“‡–…”ِ‹«پjپE‚UپD“à”ِپi‘پ“‡‰«گV“c‹«پj‚ئ‚±‚±‚VپD’†Œl‚ج‚Rٹî‚إ‚·پB‚S‚ئ‚U‚ح‘S’·‚ً‚X‚Qcm‘OŒم‚إچج‚ء‚ؤ‚¨‚èپA‚±‚جگخ‚à‘eچي‚è‰ءچH•”‚ج‚à‚¤ڈ‚µڈم‚ـ‚إ’n’†‚ة‰B‚ê‚é‚إ‚µ‚ه‚¤‚©‚çپA‚Pپ`‚P‚O‚جˆêکA‚جچ‘‹«گخ‚حپAڈن‚Rژعپ@‚Uگ،ٹpپX‚جژd—l‚إچى‚ء‚ؤ‚ ‚é‚و‚¤‚إ‚·پB |

| |

چ‚‚³پ@‚P‚R‚Vپiچ‘‹«گخ‚ئ‚µ‚ؤ‚ح‚X‚Vپjپ~‰،پ@‚P‚WپD‚Tپ~‰œچsپ@‚P‚Wپicmپjپ@‰ش›¼ٹâ ‚Q‚O‚Q‚Qپ^‚O‚Rپ^‚O‚P |

| |

پ@œnپ@گ¥پ@“Œپ@“ىپ@”ُپ@‘O |

پ@ پ@ |

|

| |

پ@‰ھژR‘هٹwپ@’r“c‰ئ•¶ŒةٹGگ}ŒِٹJƒfپ[ƒ^ƒxپ[ƒXƒVƒXƒeƒ€‚©‚çپA‹»ڈœگV“cگ…—کٹGگ}پi‚s‚Vپ|‚P‚X‚Xپj‚ة‚حپA“Vڈé‘؛پi‘q•~ژs“،Œث’¬“Vڈéپ^”ُ‘Oچ‘ژ™“‡ŒSپƒ‰ھژR”ث‰ئکVپ@“Vڈé’r“c‰ئ—جپ„پj‚ج–kپAکZٹشگى‚جپu’çٹO‚ةگV‹K’z—§‚µ‚½’çپv“à‚ة‚P‚Oٹî–عپiچإ‚àگ¼پj‚جŒن‹«گخ‚ھŒ©‚¦‚ـ‚·پB ‹»ڈœگV“cگ…—کٹGگ}‚ة‚حٹY“–‚جڈêڈٹ‚ةپAکZٹشگى‚ئ‘q•~گى‚ًŒ‹‚شگىپiƒNƒٹپ[ƒNپj‚ھŒ©‚¦‚ـ‚·‚ج‚إپA‚±‚ج‚ ‚½‚è‚ھٹY“–‚·‚é‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پAŒ»چف‚ح‘رچ‚پi‘q•~ژsپ^”ُ’†چ‘“s‰FŒSچ‚ڈہ‘؛پj‘¤‚ةŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

| |

پ@‹»ڈœگV“c‚جچ‘‹«•W’Œ‚ھŒ¾‚ي‚ê‚éپu‚XپD’ƒ‰®گ¼Œlپv‚جچ‘‹«گخ‚حپA’ƒ‰®’¬‹«ٹE•W—ٌ‚ةڈ‘‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

| |

چ‚‚³پ@‚V‚QپD‚Tپ~‰،پ@‚P‚Wپ~‰œچsپ@‚P‚Wپicmپj ‚Q‚O‚Q‚Qپ^‚O‚Sپ^‚O‚P |

پ@چ،‰ٌ‚ج‰ھژRژوچق‚إˆê”شŒ©‚½‚©‚ء‚½‚ج‚ھپA‚±‚ج–³–ء‚ج‹«ٹE•W—ٌ‚إ‚·پBگV’z‚جŒثŒڑ‚ؤ’c’nپiچإڈ‰‚ةڈî•ٌ‚ةگع‚µ‚½ژ‚ة‚حپAٹm‚©“c‚إ‚µ‚½پj‚ئ”¨‚جٹشپA‚ا‚؟‚ç‚à‘q•~ژs’ƒ‰®’¬‚ئ‚¢‚¤“¯ˆê’¬’ڑ‚ةپAچڑ‘R‚ئ‚©‚آ•sژ©‘R‚ة’¼گü‚إپA”ُ‘OپE”ُ’†چ‘‹«گü‚ھˆّ‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB پ@ڈ‰‚ك‚ح——R‚ھ‚ي‚©‚炸پuپHپv‚إ‚µ‚½‚ھپA’²‚ׂًگi‚ك‚ؤ‚¢‚‚¤‚؟‚ةپu’كچèگV“cپv‚ئ‚¢‚¤ƒLپ[ƒڈپ[ƒh‚ةچs‚«‚آ‚«‚ـ‚µ‚½پB پ@ŒJ‚è•ش‚µ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپA‘رچ]‰«گV“cپi‘q•~ژs’ƒ‰®’¬پj‹y‚ر‘پ“‡‰«گV“cپi‘q•~ژs’ƒ‰®’¬‘پ‰«پj‚ھ•َ‰i‚Sپi‚P‚V‚O‚Vپj‚ة”ُ’†چ‘‘¤‚جگV“c‚ئ‚µ‚ؤٹ®گ¬‚µ‚ؤ‚¨‚èپA•¶‰»‚P‚R”N‚ج–‹•{چظ’è‚إپA‚»‚ê‚و‚èگو‚جٹC‚ح”ُ‘O‚ج‚à‚ج‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½‚ج‚إپAکZٹشگى‚ج‚ي‚¸‚©‚ب‰حŒû‚à‹»ڈœگV“c‚ئ‹¤‚ةٹJ”‚³‚êپA’كچèگV“c‚ئ‚µ‚ؤ•¶گ‚Vپi‚P‚W‚Q‚Sپj”N‚ةٹ®گ¬‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB پi‚Q‚O‚Q‚Qپ^‚O‚Uپ^‚O‚Pپ@ˆب‰؛پAژQڈئ‚ئ‚·‚éٹGگ}‚ً•دچX‚µپA‚»‚ê‚ة‚و‚è“à—e‚ًˆê•”‰ء•M‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپj پ@‰ھژR‘هٹwپ@’r“c‰ئ•¶ŒةٹGگ}ŒِٹJƒfپ[ƒ^ƒxپ[ƒXƒVƒXƒeƒ€‚©‚çپA•َ—ï‚Tپi‚P‚V‚T‚Tپj”N‚PŒژ‚جژ™“‡“àٹC•ھٹشŒ©ژوٹGگ}پi‚s‚Wپ|‚V‚Pپj‚ًŒ©‚ـ‚·‚ئپi‘رچ]‰«گV“c‚ھ‚P‚V‚O‚V”NپA’كچèگV“c‚ھ‚P‚W‚Q‚S”N‚جٹ®گ¬‚إ‚·‚ج‚إپAژ™“‡“àٹC•ھٹشŒ©ژوٹGگ}‚ج‚P‚V‚T‚T”N‚حپA‚»‚ج‚؟‚ه‚¤‚ا’†ٹش‚ ‚½‚è‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پjپA پ@ٹGگ}‚جگ¼پi‰Eپj‘¤پAƒsƒ“ƒNگF‚ةگF•ھ‚¯‚³‚ꂽ”ُ’†پ@‘رچ]پE‘پ“ˆ“üٹC‰«گV“cپi‘q•~ژs’ƒ‰®’¬پj‚ئپA‚»‚ج“ى‚ة”’گF‚ةگF•ھ‚¯‚³‚ꂽ”ُ‘Oپ@“Vڈéپi‰ھژR”ث‰ئکVپ@“Vڈé’r“c—جپ^‘q•~ژs“،Œث’¬“Vڈéپj‚ھ•`‚©‚êپA‰حŒû•”‚ة‚حٹDگF‚ةچ»‚ئ‘گ‚جƒ}پ[ƒN‚جپuنرپiˆ¯پjگ¶پv‚ھچL‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚µ‚ؤپA“Vڈé‚ً•ï‚ق‚و‚¤‚ة–k‚©‚çکZٹشگى‚ھپAگ¼‚©‚ç‘q•~گى‚ھ—¬‚ê—ˆ‚ؤپA“Vڈé‚ج“Œ‚جپuنرپiˆ¯پjگ¶پv‚ج’†‚إچ‡—¬‚µ‚ـ‚·پB پ@‚±‚ج‘رچ]پE‘پ“ˆ“üٹC‰«گV“c‚ج“ى‚ج‰ڈ‚ئپAکZٹشگىپE‘q•~گى‚ةˆح‚ـ‚ꂽپuنرپiˆ¯پjگ¶پv‚ًگV“cٹJ‘ٌ‚µ‚½‚ج‚ھ’كچèگV“c‚ة‚ب‚èپA“–‚½‚è‘O‚إ‚·‚ھŒ»‘م’nگ}‚جٹY“–•”•ھپi’ƒ‰®’¬’كچèپj‚ئ‘S‚“¯‚¶—e‚إ‚·پBپi‘رچ]پE‘پ“ˆ“üٹC‰«گV“c‚ج“ى‰ڈ‚ة•`‚©‚ꂽ‚R‚آ‚ج”َ–ه‚ج‚¤‚؟پAگ^‚ٌ’†‚ج”َ–ه‚©‚çگ¼‚ھٹY“–‚·‚é‚و‚¤‚إ‚·پBپj پ@‹»ڈœگV“cگ…—کٹGگ}پi‚s‚Vپ|‚P‚X‚Xپj‚ًŒ©‚ـ‚·‚ئپA پ@کZٹشگى‚ئژ¬“üگى‚جچ‡—¬’n“_‚ةپA‚Uƒ–ڈٹ–عپiچإ‚àگ¼پj‚جŒنچ‚ژD‚ھŒ©‚¦‚ـ‚·پB‚»‚ê‚ھچ،گجƒ}ƒbƒv‚©‚çپ@“Vڈéپ@–¾ژ،‚R‚O”N‘ھگ}پ@–¾ژ،‚R‚QپD‚P‚QپD‚Q‚T”چs‚إŒ©‚½‚±‚±‚ة‚ب‚èپA‹t‘¤‚جپA’كچèگV“c‚ج“Œ’[پiژ™“‡“àٹC•ھٹشŒ©ژوٹGگ}‚إ‚¢‚¤گ^‚ٌ’†‚ج”َ–هپj‚ح‚±‚±‚ة‚ب‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پB‚»‚ج’¼گüڈم‚ھ”ُ‘OپE”ُ’†‚جچ‘‹«‚ئ‚ب‚èپA“–‘R‚»‚ج‰„’·گüڈم‚ة’ƒ‰®’¬‹«ٹE•W—ٌ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚±‚ج’n“_‚ج”ُ‘OپE”ُ’†‚جچ‘‹«‚ھ•sژ©‘R‚ة’¼گü‚ب‚ج‚حپA”ُ’†‘¤‚ھ‚·‚إ‚ةپAٹ±‘ٌ‚µ‚½گlچH‰ڈ‚¾‚ء‚½‚©‚ç‚ج‚و‚¤‚إ‚·پB پ@’كچèڈW‰ïڈٹ‚ح’ƒ‰®’¬‚P‚W‚V‚Wپ|‚U‚ة‚ ‚èپAŒ»‘م’nگ}‚ًŒ©‚é‚ئپAچ،‚إ‚à’كچèڈW‰ïڈٹ‚جژü‚è‚ةپA’ƒ‰®’¬’كچè‚ئ‚¢‚¤ژڑ‚حژc‚ء‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚·پB‚؟‚ب‚ف‚ةپA“¯ƒfپ[ƒ^ƒxپ[ƒXƒVƒXƒeƒ€‚©‚ç”ُ‘OپE”ُ’†چ‘‹«ٹGگ}پi‚s‚Qپ|‚X‚Wپj‚ًŒ©‚ـ‚·‚ئپAٹY“–‚جڈêڈٹ‚حپuگ¼لeپiŒlپj”V“àپv‚ئ‚¢‚¤ˆµ‚¢‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB پ@‹»ڈœگV“cگ…—کٹGگ}‚ة‚ح’كچèگV“c“à‚ً–k‚©‚çکZٹشگى‚ض—¬‚ê‚éƒNƒٹپ[ƒN‚ھ‚W–{Œ©‚¦‚ـ‚·پB‚Xٹî–ع‚جŒن‹«گخ‚ح“Œ‚©‚çگ”‚¦‚ؤ‚S–{–ع‚جƒNƒٹپ[ƒN‚جگ¼گو‚إ‚·‚©‚çپA‚±‚ج‚ ‚½‚è‚ھٹY“–‚·‚é‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB’ƒ‰®’¬‹«ٹE•W—ٌ‚حپA‚Xٹî–ع‚جŒن‹«گخ‚جگ¼‚ةچى‚ç‚ꂽ‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB پ@‚±‚جگ”ٹ‚¯‹«ٹE—ٌ•W‚ھگف’u‚³‚ꂽ‚ج‚©پAٹJ”‚ئ‹¤‚ةژ¸‚ي‚êپA‚ي‚¸‚©‚ب‹وٹش‚¾‚¯ژc‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©‚ح”»‘R‚ئ‚µ‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA”ُ’†‘¤‚SٹîپE”ُ‘O‘¤‚Qٹî‚ھچ،‚à‚±‚±‚ھچ‘‹«‚¾‚ء‚½‚ئژه’£‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚جگخ—ٌ‚ج‚·‚®“ىگ¼پ@”ُ‘Oچ‘“à‚ًƒNƒٹپ[ƒN‚ھ—¬‚ê‚ؤ‚¨‚èپAپuچ‘‹«‚حƒNƒٹپ[ƒN‚إ‚ب‚‚±‚؟‚炾‚وپv‚ئ‚¢‚¤”O‰ں‚µ‚©‚à’m‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB  پ@”ُ‘O‘¤‚ح”ُ’†‚ئƒNƒٹپ[ƒN‚ة‹²‚ـ‚ê‚ؤپA”¨‚‚ç‚¢‚µ‚©ٹˆ—p‚ج‚µ‚و‚¤‚ھ‚ب‚¢“y’n‚إ‚·پB’·‚¢ƒپƒWƒƒپ[‚ًژ‚ء‚ؤچs‚ء‚ؤ‚¨‚炸پAگخ—ٌٹش‚جٹشٹu‚حŒv‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA–ع‘ھ‚إ‚ح‚ظ‚ع“™ٹشٹu‚ب‚ج‚©‚ب‚ئ‚¢‚¤‹C‚ھ‚µ‚ـ‚·پB پ@ڈ®پA•ض‹XڈمپA“Œ“ى‚©‚ç–kگ¼‚ض‡‚‚PپE‡‚‚Q‚ج‚»‚ꂼ‚ê”ُ’†پE”ُ‘O‚ئƒiƒ“ƒoƒٹƒ“ƒO‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپiˆب‰؛پA”ُ’†‚ً–kپE”ُ‘O‚ً“ى‚ئ•\‹L‚µ‚ـ‚·پj ‚Q‚O‚Q‚Qپ^‚O‚Tپ^‚O‚Pپi‚Q‚O‚Q‚Qپ^‚O‚Uپ^‚O‚P‰ء•Mپjپ@

|

پ@–kپi”ُ’†پj پ@–kپi”ُ’†پj |

پ@ پ@  |

|

| |

پ@“Œ‚©‚ç‚P—ٌ–عپi”ُ’†‘¤‚ج‚فŒ»‘¶پjپB |

| |

پ@ڈ‰‚ك‚حژOٹpŒ`‚©‚ئژv‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚ھپAگ¼‘¤‚ج‰ڈ‚ھژK‚ر‚ؤ‚¨‚èپAژw‚إ—ضٹs‚ً‚ب‚¼‚é‚ئ‘نŒ`‚إ‚µ‚½پBگخ‚ًٹ„‚ء‚ؤ‰ءچH‚µ‚½ژ‚ج–îگص‚ھ’ê•س‚ة‚Q‚آ‚ ‚è‚ـ‚·پB ‡‚‚Q‚ج”ُ‘Oگخ‚àژK‚ر‚ھ‚ ‚é‰ش›¼گخ‚إ‚·‚ج‚إپA‹ك—ׂإچج‚ê‚éگخ‚ً‰ءچH‚µ‚ؤژg‚ء‚½‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB |

| |

ƒTƒCƒY‚حڈم‹Lپ@‰ش›¼ٹâ ‚Q‚O‚Q‚Qپ^‚O‚Tپ^‚O‚P |

پ@ پ@  پ@ پ@ |

|

| |

پ@“Œ‚©‚ç‚Q—ٌ–عپB |

| |

پ@—Bˆê‚ا‚؟‚ç‚àژOٹpŒ`‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚ظ‚ٌ‚ج‚ي‚¸‚©‚¸‚ê‚ؤ‚¨‚èپA’¸“_‚ھژw‚µژ¦‚·“_‚ح‚Tcm‚ظ‚اˆل‚¢‚ـ‚·پB |

| |

ƒTƒCƒY‚حڈم‹Lپ@—¼•û‚ئ‚à‰ش›¼ٹâپi”ُ‘O‘¤‚حژK‚ر‚ھ‚ ‚é‰ش›¼ٹâپj ‚Q‚O‚Q‚Qپ^‚O‚Tپ^‚O‚P |

پ@ پ@  پ@ پ@ |

|

| |

پ@“Œ‚©‚ç‚R—ٌ–عپB |

| |

پ@”ُ’†گخ‚ة‚حگ¼•س‚ة‚Rƒ–ڈٹ‚ج–îگص‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB ”ُ‘Oگخ‚ج’ê•س‚ئŒ¾‚¢‚ـ‚·‚©“ى•س‚حپAƒ‰ƒEƒ“ƒh‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ج‚إŒv‘ھ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB”ُ‘Oگخ‚ح‚à‚¤ژOٹpŒ`‚ًˆسژ¯‚³‚¦‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB |

| |

ƒTƒCƒY‚حڈم‹Lپ@—¼•û‚ئ‚à‰ش›¼ٹâ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚Q‚O‚Q‚Qپ^‚O‚Uپ^‚O‚P |

پ@ پ@ |

|

| |

پ@“Œ‚©‚ç‚S—ٌ–عپi”ُ’†گخ‚ج‚فŒ»‘¶پjپB |

| |

پ@چ،‚±‚¤‚µ‚ؤ‰و‘œ‚إŒ©‚é‚ئپA“Œ•س‚ةچإ’ل‚Q‚آ‚ج–îگص‚ھŒ©‚¦‚é‹C‚ھ‚µ‚ـ‚·‚ھپA‚±‚جگخ‚ھˆê”ش’n–ت‚ة–„‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚à‚ ‚èپAŒ»’n‚إ‚ح‚ـ‚ء‚½‚‹C‚ھ‚آ‚«‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پB |

| |

پ@ˆê•س‚ھ‚R‚Wcm‚جگ³ژOٹpŒ`پ@‰ش›¼ٹâ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚Q‚O‚Q‚Qپ^‚O‚Uپ^‚O‚P |

| |

پ@œnپ@گ¥پ@“Œپ@”ُپ@‘Oپ@ڑ |

پ@ پ@ |

|

| |

پ@‰ھژRژs–k‹وگ¼گhگى‚ج‹«–عڈW‰ïڈٹ‘O‚ةŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB–ع‚ج‘O‚جچ‘“¹‚P‚W‚Oچ†گü‚ھژR—z“¹پiگ¼چ‘ٹX“¹پj‚إ‚·پiژR—z“¹‚ح‚±‚±‚©‚çگ¼‚ح‹Œ“¹‚ً“`‚¤پjپB”ُ‘Oچ‘’أچ‚ŒSگ¼گhگى‘؛پi‰ھژRپ@’r“c—جپj‚ئ”ُ’†چ‘‰ê—zپi‚©‚âپjŒS‹{“à‘؛پi‰ھژRژs–k‹و‹g”ُ’أپ^”ُ’†پ@’ëگ£—جپj‚ئ‚ج‹«‚ئ‚ب‚èپAŒ»چف‚إ‚àگ¼گhگى‚ئ‹g”ُ’أ‚ج’¬’ڑ‹«‚إ‚·‚ج‚إپA“¹کHٹg’£‚ة‚و‚鑽ڈ‚جƒoƒbƒN‚ح‚ ‚ء‚ؤ‚àپA‚ظ‚عŒ»ˆت’u‚ب‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB |

| |

پ@‰ھژR‘هٹw‚ھŒِٹJ‚µ‚ؤ‚¢‚éپA’r“c‰ئ•¶ŒةٹGگ}ŒِٹJƒfپ[ƒ^ƒxپ[ƒXƒVƒXƒeƒ€‚©‚çپAŒ³ک\‚P‚R”N‚P‚QŒژپi‚P‚V‚O‚Oپ`‚P‚V‚O‚P”Nپj‚ج”ُ‘Oچ‘ٹGگ}پi‚s‚Pپ|‚Q‚Oپ|‚Pپj‚ًŒ©‚ـ‚·‚ئپAگ¼گhگى‘؛‚حپu•½ڈêچ‘‹«پv‚إپu‹{“à‘؛Œü”¨‚ئ‚ح”ھ’¬پi‚W‚V‚Om‚ظ‚اپjپv‚ئ‹L‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پiŒü”¨Œِ‰ï“°<Œِ–¯ٹظ>‚ح‹g”ُ’أ‚T‚P‚Uپ|‚R‚ةپjپB ڈم‹L‚µ‚ـ‚µ‚½‚و‚¤‚ة‹«–عڈW‰ïڈٹ‘O‚ةŒڑ‚ء‚ؤ‚¨‚èپA‹ك—ׂجƒoƒX’â‚à‹«–ع‚إ‚·‚©‚çپA‘؛‹«‚جژڑ‚ھ‹«–ع‚ب‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB ‹»ڈœگV“cˆê‘ر‚جچ‘‹«گخŒQ‚ئ”ن‚ׂé‚ئپAƒTƒCƒYٹ´‚ھ“ٌ‰ٌ‚è‚‚ç‚¢‘ه‚«‚‚ؤ—§”h‚ةٹ´‚¶‚ـ‚·پB‹»ڈœگV“cˆê‘ر‚جچ‘‹«گخ‚ح•´‘ˆ—\–h‚جژہ–±“I‚بچ‘‹«گخ‚إ‚·‚ھپA‚±‚؟‚ç‚حٹX“¹ڈم‚ةŒڑ‚؟پAٹX“¹‚ً•à‚گl‚ةژi–@Œ پEچsگŒ ‚ًژ¦‚·پAڈغ’¥“I‚بچ‘‹«گخ‚ئŒ¾‚¦‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پB گlٹش‚حŒ©ٹµ‚ê‚é‚ئ‚»‚ê‚ھ“–‚½‚è‘O‚ج‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚ج‚إپA‰½ژ–‚ة‚آ‚¯ڈ‰‚ك‚ؤ‚»‚êپi‘خڈغپj‚ًŒ©‚½ژ‚جٹ´‘z‚ھگ³‰ً‚¾‚ئژv‚ء‚ؤ‚¨‚èپAڈ‰‚ك‚حƒJƒپƒ‰‚ًچ\‚¦‚¸‚ةپAگ³–ت‚©‚ç‚»‚µ‚ؤ— ‚ض‰ٌ‚è‚T•ھ‚‚ç‚¢’‚ك‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚±‚جگخ‚جچإ‘ه‚جٹ´‘z‚حپA  پuŒمژp‚ھٹiچD‚¢‚¢پv‚إ‚µ‚½پBˆê‚آ‚ة‚حچ،‚àٹX“¹پiچ‘“¹پj‚جچ‘‹«پi’¬’ڑ‹«پj‚ًŒ©ژç‚葱‚¯‚ؤ‚¢‚éپAŒ»–ً‚ج”w’†‚ئ‚¢‚¤‚ج‚à‚ ‚é‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚µپA–³–ء‚جŒمژp‚ھƒJƒbƒR‚¢‚¢‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA‚ئ‚ٌ‚ھ‚è“ھ‚ـ‚إٹـ‚ك‚½ƒoƒ‰ƒ“ƒX‚ج‚و‚³‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB |

| |

چ‚‚³پ@‚P‚V‚Oپ~‰،پ@‚Q‚Vپ~‰œچsپ@‚Q‚Vپicmپj پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‚Q‚O‚Q‚Qپ^‚O‚Vپ^‚O‚P |

| |

پ@ڈ]پ@گ¥پ@“Œپ@”ُپ@‘Oپ@ڑ پ@‹vپ@•ؤپ@‘؛پ@•ھ |

پ@ پ@ |

|

| |

پ@”ُ‘Oچ‘’أچ‚ŒS‹v•ؤ‘؛پi‰ھژRژs–k‹و‹v•ؤپj‚ئ”ُ’†چ‘‰ê—zŒS‰„—F‘؛پi“¯‹و‰„—Fپj‚ئ‚جچ‘‹«‚ةŒڑ‚آپB‚±‚جچ‘‹«گخ‚ھŒڑ‚آٹ›•û‰—ˆڈم‚ة‰—‚¢‚ؤپA”ُ’†چ‘‰ê—zŒS•½–ى‘؛پi“¯‹و•½–ىپj‚à‰ء‚¦‚½‚R‘؛پi’¬’ڑپj‹«‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

| |

پ@‹v•ؤ‘؛‹y‚رچ،•غ‘؛پi‰ھژRژs–k‹وچ،•غپ^”ُ‘Oچ‘’أچ‚ŒSپj‚ئپA•½–ى‘؛‚ًŒo‚ؤ‰„—F‘؛‚جٹش‚ًپAچ‘‹«‚ج‹«–عگى‚ھ–k‚©‚ç“ى‚ض‚ئ—¬‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

Œ»’n‚جˆؤ“à”آ‚ة‚و‚é‚ئپAŒ³ک\‚P‚Tپi‚P‚V‚O‚Qپj”N‚ة”ُ‘Oچ‘‹v•ؤ‘؛پEچ،•غ‘؛‚ئ”ُ’†چ‘‰„—F‘؛‚جٹش‚ةچ‘‹«‘ˆ‚¢‚ھ‹N‚«پA•َ‰i‚Tپi‚P‚V‚O‚Wپj‚ة‘ه“à“c‘؛پi”ُ’†چ‘“s‰FŒSپ^‰ھژRژs–k‹و‘ه“à“cپj‚ج‘هڈ¯‰®‚ج’‡چظ‚إکa‰ً‚ھگ¬—§‚µپA‚P‚Rƒ–ڈٹŒv‚Q‚U–{‚ج–طچY‚ھ‘إ‚½‚êپA‚»‚جŒمپA‹•غ”Nٹشپi‚P‚V‚P‚Uپ`‚P‚V‚R‚U”Nپj‚ةگخگ»‚ةŒڑ‚ؤ‘ض‚¦‚ç‚ê‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

‚±‚جچ‘‹«گخ‚حپA‚»‚ج‚¤‚؟‚ج”ُ‘O‹v•ؤ‘؛‚جٹîگخ‚ئ‚ب‚é‚ׂپAٹ›•û‰—ˆڈمپE‹«–عگى‚ج“Œٹف‚ةپAŒ»چف‚حژ©چ‘‚ًŒü‚¢‚ؤŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‰ژ‚©‚çژ©چ‘‚ًŒü‚¯‚ؤŒڑ‚ؤ‚½‚ج‚©پA‹»–،گ[‚¢‚ئ‚±‚ë‚إ‚·پBپi‘ٹژèچ‘‚ةŒü‚¯‚ؤŒڑ‚؟پAچ‘‹«‚ًژه’£‚·‚éڈêچ‡‚ئپAژ©چ‘‚ةŒü‚¯‚ؤŒڑ‚؟پAژ©چ‘–¯‚ة‘خ‚µ‚ؤپu—ج’n‚ح‚±‚±‚ـ‚إپv‚ئ‚جچگ’m‚ج‘ش‚ًژو‚éڈêچ‡‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBپj

‚»‚جٹîگخ‚ئ‚ب‚éچ‘‹«گخ‚©‚çپu“¯‰Eپvپiڈ]گ¥“Œ”ُ‘Oچ‘‹v•ؤ‘؛•ھپj‚ئ’¤‚ç‚ꂽ–Tگخˆêٹî‚ً‹²‚فپAپu“¯‰Eچ،•غ‘؛•ھپv‚ئ’¤‚ç‚ꂽ–Tگخ‚ھ‚ ‚ء‚½‚»‚¤‚إ‚·‚ھپAپu“¯‰Eچ،•غ‘؛•ھپv‚حپA‹v•ؤپEچ،•غ‚جٹش‚ة‹و‰وگ®—‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢Œہ‚èپAƒ†ƒAƒTچH‹@پi‹v•ؤ‚Uپj‚ئ•£–{ڈdچH‹ئپiچ،•غ‚V‚Uپj‚جٹش‚ةŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ح‚¸‚إ‚·پB

ˆê•ûپA”ُ’†چ‘‰„—F‘؛‘¤‚جٹîگخ‚حپAپu”ُ’†چ‘‰ê–éŒS‰„—F‘؛•ھپv‚ئ’¤‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚½‚و‚¤‚إ‚·‚ھپA‚»‚ج“Œ‚ة‚àپuڈ]گ¥گ¼‰„—F‘؛•ھپv‚ئ’¤‚ç‚ꂽ–Tگخ‚ھˆêٹ‚¦‚ـ‚·پB‚»‚ê‚ة‘خ‚·‚é”ُ‘O‘¤–Tگخپœ‚àŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBŒ»چف‚ج‰„—F‚ئچ،•غ‚ج’¬’ڑ‹«‚حپA‹«–عگى‚ً‹«‚ئ‚µ‚ظ‚ع“ى–k‚ة‚ـ‚ء‚·‚®—¬‚êپA‘«ژçگى‚ة—ژ‚؟‚ـ‚·پB‚±‚ج•س‚èژلٹ±‚ج‹و‰وگ®—‚ھ‚ ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚©پAڈع‚µ‚¢‚±‚ئ‚ح‚ي‚©‚è‚ـ‚¹‚ٌپB”ُ’†‚جپ¤‚àپAگ}ڈم‚إ‚حٹm‚©‚ة‚P‚Rٹîگ”‚¦‚ç‚ê‚ـ‚·پB

‹v•ؤپEچ،•غپE‰„—F‚حپAŒ»چف‚حچH‹ئپE‚à‚µ‚‚حڈ€چH‹ئ’nˆو‚ج‚و‚¤‚إچHڈê‚ھŒڑ‚؟•ہ‚رپA‰„—F‘؛‘¤‚ة•`‚©‚ꂽچrگ_‚â–¾گ_‹{پA”ُ‘O‘¤‚ة•`‚©‚ꂽ“¹پi‹v•ؤ‚ئچ،•غ‚جٹش‚ة“¹‚ھ‚ ‚é‚ح‚¸‚إ‚·‚ھپAڈم‹L‚ج’ت‚èچHڈê‚ھ—×گع‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پj‚ًپA’nگ}ڈم‚©‚猩‚آ‚¯‚邱‚ئ‚حڈo—ˆ‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پB

پu‘Oپv‚ج‰؛‚إگـ‚êپB–¾ژ،ˆبچ~‚ةˆسژ¯“I‚ة”j‹p‚³‚ꂽگص‚إ‚µ‚ه‚¤پB

‚ـ‚½پA’ëگ£‰w‚»‚خ‚ج–Œ©•ىژFپE•½–ىڈء–h‰ïٹظ‚ج•~’nپi‰ھژRژs–k‹و•½–ىپj‚ةپuڈ]گ¥گ¼”ُ’†ڑ چb“ىçµپv‚ئ’¤‚ç‚ꂽگخ‚ھŒڑ‚ؤ‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

چb“ى‘؛‚ح–¾ژ،‚Wپi‚P‚W‚V‚Tپj”N‚ة•½–ى‘؛پE•½–ى‘؛‰«•ھپE“Œ‰شگK‘؛پEگ¼‰شگK‘؛پE‰„—F‘؛‚ھچ‡•¹‚µ”‘«‚µپA–¾ژ،‚P‚Sپi‚P‚W‚W‚Pپj”N‚ة‚ح•ھٹ„‚µپA•½–ىپE“Œگ¼‰شگKپE‰„—F‚جٹe‘؛‚ة–ك‚ء‚½‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚و‚ء‚ؤپA–¾ژ،‚W”N‚©‚ç–¾ژ،‚P‚S”N‚جٹش‚ةپA‰„—F‚ئ‹Œ”ُ‘Oچ‘‚ئ‚ج‹«‚إ‚ ‚é‹«–عگى‰ˆ‚¢‚ةŒڑ‚ؤ‚ç‚ꂽ‚à‚ج‚ج‚و‚¤‚إ‚·پB

–¾ژ،ˆبچ~‚ةپu”ُ’†ڑ پv–ء‚إچى‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ج‚إپAژ„‚ج•ھ—ق‚إ‚حƒ‚ƒjƒ…ƒپƒ“ƒg‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپA–¾ژ،‚W”N‚ة‚à‚ب‚èپA‚ي‚´‚ي‚´”ُ’†چ‘–¼‹`‚إچى‚ء‚½‚ج‚حپAگVگ•{‚جژwژ¦‚ةڈ]‚¢‹«–عگى‰ˆ‚¢‚ج”ُ’†چ‘‹«گخپiŒ“‘؛‹«گخپj‚ً”j‹p‚µ‚½‚à‚ج‚جپA‹«–عگى‚ة‚ح‚â‚ح‚è‘؛‹«•W‚ھ•K—v‚¾‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB

|

| |

چ‚‚³پ@‚P‚U‚Oپ~‰،پ@‚P‚Wپ~‰œچsپ@‚P‚Wپicmپjپ@‰ش›¼ٹâ پ@پ@پ@پ@پ@ ‚Q‚O‚Q‚Qپ^‚O‚Wپ^‚O‚P |

|

|