| |

�\�j�@�@�]�@���@��@�@�@���@��@���@�@�@�@�@�@�@���̌����i�\���j�͉��ōl�@���Ă��܂��B |

| ���j�@�@�]�@���@��@�@�@�Y�@�B�@�� | |

| ���j�@�@�@�@�@�O�@���@�S�@���@�J�@�� | |

|

|

| |

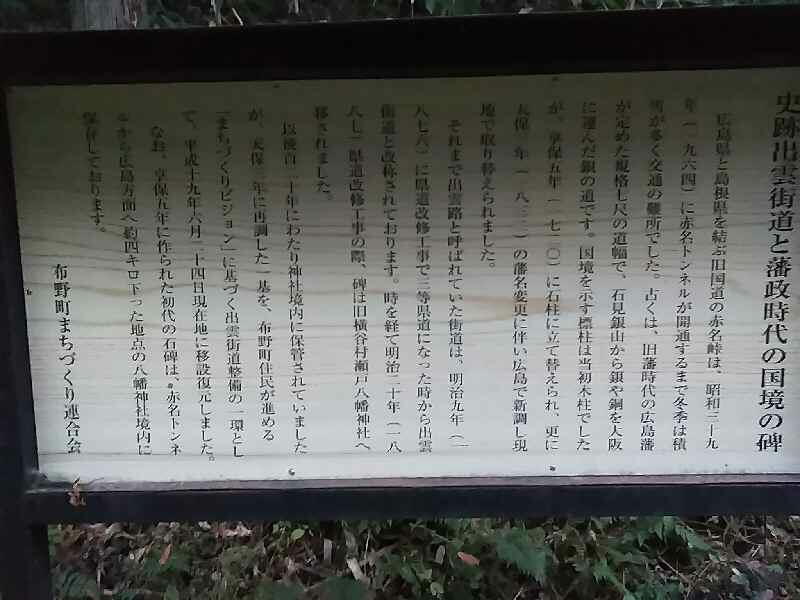

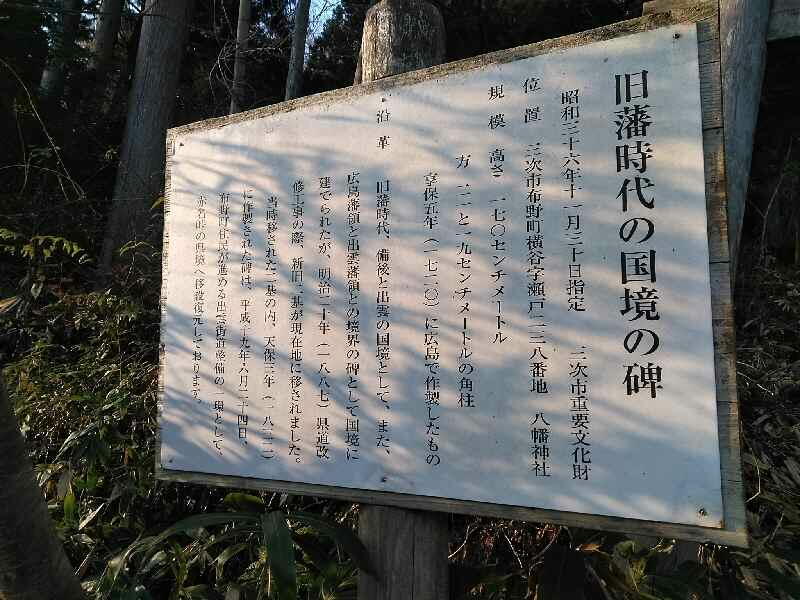

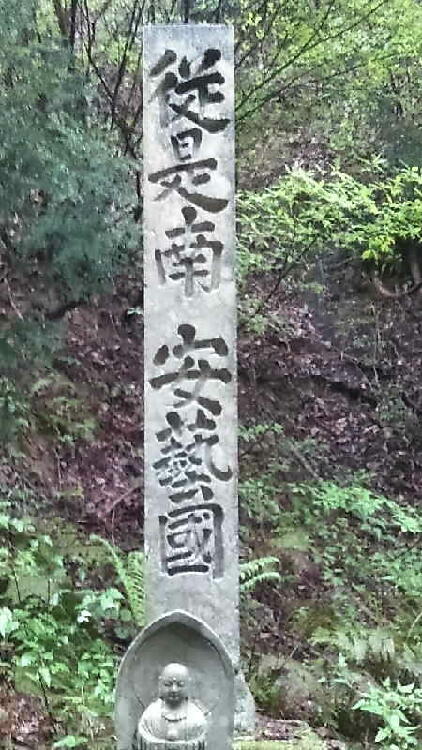

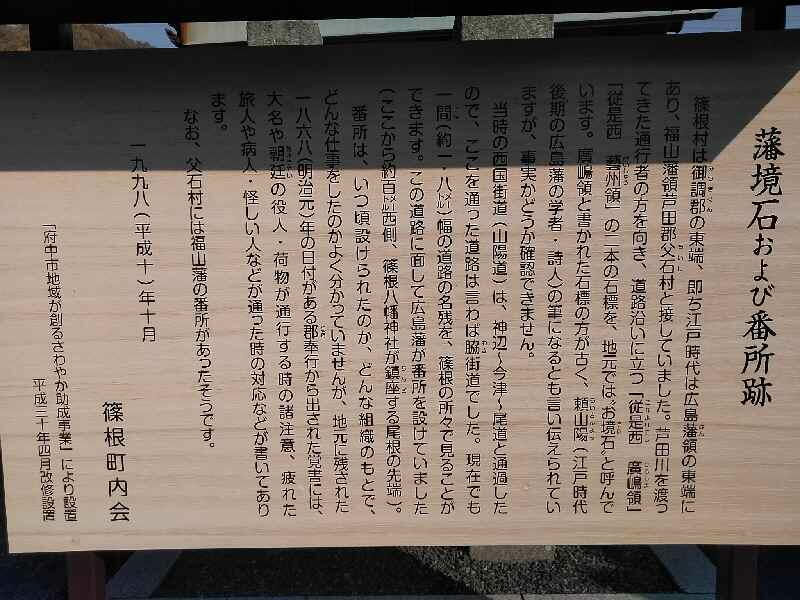

���㍑�O���S���J���i�L���́^�L�����O���s���J�j�ƁA�o�_���ѐΌS��ԒJ���i�L���́���ђn���^�������ѐΌS���쒬��Ԗ��j�����ԁA�����T�S���Ԗ��g���l���̏�A�����i�Ό���R�X���j�ɂ��������́B�����ȍ~���H�g���ɔ������J���˂̔����_�ЂɈڐ݂���A���L�̋����Ƌ��Ɍ����Ă������̂��A�����P�X�N�ɍĈڐ݁B

�V�ۂR�i�P�W�R�R�j�N�u�˖��ύX�̂��߁v�Ɍ��Ă����ƌ��n�̈ē��ɂ���܂����B

|

| |

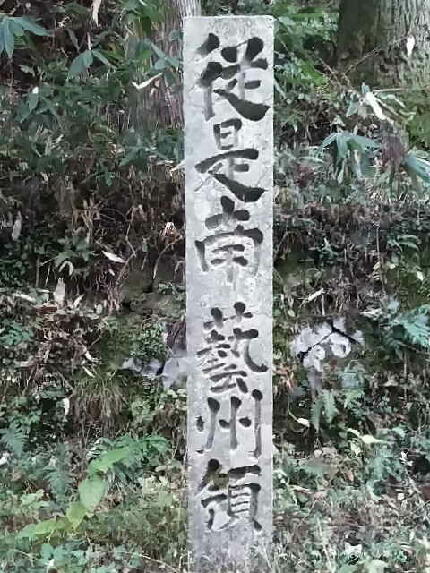

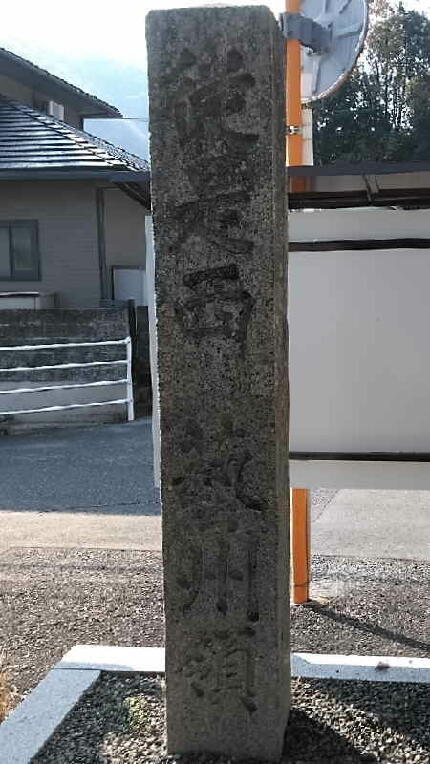

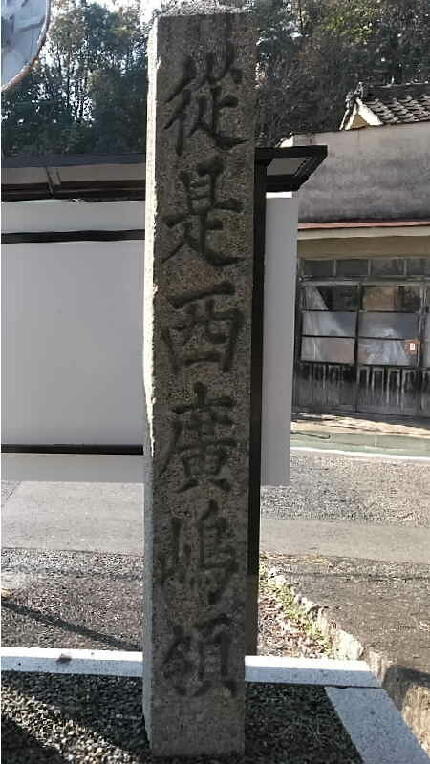

���̐̕\�́u���㍑�v��u�|�B�́v�̂ǂ���ɂȂ�̂ł��傤�B���݂͓��H�ɖʂ��āu�|�B�́v��\�ɂ��Č����Ă��܂��B���͕K������������������Ă��Ȃ��ʂ������Ƃ͎v���Ă��炸�A�u������������Ă��Ȃ��ʂ𗠂Ƃ���Ɓv�Ƃ����܂ǂ���������\�L�����܂����A������������Ă��Ȃ��ʂ𗠂Ƃ���ƁA�u�|�B�́v���\�ɂȂ��̋��ɍ����L�����`�ɂȂ�����B

�������A�]�ˎ���̊O�l�̑喼�Ƃ��A�����̒n�ɋ��̐ΕW�����Ă�̂ɁA���������̖���D�悳����Ƃ����͔̂[���������b�ł͂���܂���B�i�������A�����ł͂Ȃ�����<���i�ȉ�>�喼�Ƃ̏ꍇ�́A�����ɂ��̖��݂̂��L���ꂽ�A���������ƂȂ�̋������ĂĂ��܂��B�j

���̐������ɂǂ����\�ɂ��Č����Ă������ɂ�����炸�A���ʂ��u���㍑�v�ƍl����Ɨ������u�O���S���J���v�ƂȂ�A���˂̔����_�Ђɂ�����Ɠ����`�i��㓥�P�j�ɂȂ�܂��B

���|�͑S�悪�L���̂������̂ŁA�����Ɨ��ɑ������ł悭�A����ɂ͑��́i���R�̥���×́E�ꕔ�Ɍ��́j�����������߁A���|�����Ɠ����`���ŁA�\�ɍ�����u���v�����������𗠂ɒ���A����ɉ����Ŕ��㍑���̌|�B�̈�ł���i���Ƃɍs����������j���Ƃ��������̂ł��傤�B �ł́A���ۂɂ��̐��ǂ����\�i���H�j�Ɍ����Č����Ă����̂��ł����A�����u���㍑�v�����H�ɖʂ��Ă����Ƃ���Ȃ�A���݂̓��H���[�ɓ��������Ăł͂Ȃ��A�t���̓��H���[�ɐ��������Č����Ȃ��ƁA�u�|�B�́v���Ό������������܂���B�i���̂Ɂu�|�B�́v���A�s�[�����Ă��d��������܂���B�j

���̏펯���炢���A���㍑�H�ɖʂ��Č�����������������悤�ȋC������̂ł����A�X����Ό�����������ė���l�ɑ��č������A�s�[������ړI�Ȃ�A���ʂ��o�_�����Ɍ����Č����Ă��Ă����������͂Ȃ��̂�������܂���B

�������O�ʒ���́u��{�����̔��㍑���v�́A�����ȍ~���|�����u����̈ڐ݂ł����A���݂͏����s�̓������ɐ��ʂ��u�|�B�́v�Ƃ��Č����Ă��܂��B���̐��������Ɉڐ݂��ꂽ�̂������R�O�N��O�����璆�ՂɊ|���Ă̂��Ƃł��̂ŁA���邢�͂��̐����ۂɓ�{�����Ɍ����Ă������̋L���Ɋ�Â��āA���݂̌����ɂȂ��Ă���̂�������܂���B

�܂��A�����L�����Ƃ����Ă��u���|�����v�͑S�ċߐڈڐ݂ł��̂ŁA�����Ɠ��������Ƃ͌���܂��A�O�⓻�ƋT�J�������H�ɖʂ��Đ��ʂ������āA�I�J�����͐Ό����ɐ��ʂ������Č����Ă���Ƃ����o���o���ȏ�Ԃł��B

�@ �@ �����̎p�́A�����E�G�}�E�ʐ^�����c���Ă���\��������Ǝv�������T���Ă݂��̂ł����A���̑{�����͈͂ł͌�����܂���ł����B |

| |

�����@�P�V�O�~���@�Q�S�D�T�~���s�@�Q�S�D�T�icm�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2019/06/01 |

| |

�\�j�@�n�@���@��@�A���@���@�́@�@�@���A�́u�܂���ɉ��v�َ̈��� |

| ���j�@�@�@�@�@���@�J�@�� | |

�@ �@  |

|

| |

�Ԗ����̐��B���݂͉��J�@���˂̔����_�Ћ����ɁB

|

| |

���ۂT�i�P�V�Q�O�j�N�����A�V�ۂR�i�P�W�R�R�j�N�Ɂu�˖��ύX�̂��߁v���Ă����Ƃ̋L�^�B�ȒP�ɏ����Ă��܂����A���̋����̌������Ԃ͗D�ɂP�O�O�N���z���邱�ƂɁA�܂����N�Q�O�Q�O�N�ɂ͌����R�O�O�N�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B ���݂̍����͂P�W�Tcm�ł����A�{���n���ɂ���ׂ��e�����H�����I�o���Ă���A���Ƃ��Ă̍����͂P�U�Scm�ō̂������܂��B ���̐����đւ���ꂽ���R���u�˖��ύX�̂��߁v�ƂȂ��Ă��܂����A���͂����ɂ��܂����s���Ƃ��Ă��Ȃ��̂ł����A����ɂ��Ă͍L�����Ƃ̋����o�����Ă��珑���܂��B |

| |

�����@�P�W�T�i�P�U�S�j�~���@�Q�P�D�T�~���s�@�P�W�D�T�icm�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2019/06/01 |

| |

�\�j�@�]�@���@���@�@�@���@��@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�������̌����̍l�@���Ԗ����̗��� |

| ���j�@�]�@���@���@�@�@�Y�@�B�@�� | |

| ���j�@�@�@�z�@�@�S�@���@��@�� | |

�@ �@ |

|

| |

���㍑�z�S���㑺�i�L���́^�L���������s���钬����j�Ɣ������N���S��|���i���́^���R���V���s�N�������|�j�̋��A��{�����������������ƕ��ь����Ă������́B���݂͏����s���钬����̓����������ɁA���̐ƕ��ь��B  |

| |

����̐̉E�ʁi���݂̌����ł����Ɨ��ʁj�ɂ́u����Ђ�̏��v�ƒ����č���Ă��܂��B�����Ђ�̏��́u��{���v�̈�{�������ŁA���݂��q����{�������ɂ��邻���ł��B�i���n�܂ōs���Ȃ���A�c�O�Ȃ��玄�͌��Ă��܂���B�j

���̎���̐́A�����ȍ~�̂��鎞���A���Ԃ��āu�����Ђ�̏��v�̕\���ƂȂ��Ă����悤�ł��B

|

| |

�����@�P�V�T�~���@�Q�T�~���s�@�Q�S�D�T�icm�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2019/07/01 |

| |

�\�j�@�n�@���@���@�@���@��@���@ | |

| ���j�@�@�z�@�@�S�@�@���@��@�� | ||

�@ �@ |

||

| |

���݂͎���̐ƕ���œ������ɁB |

|

| |

�������̍����̑O�Ɍ��A�ɍ��܂ꂽ�R���������ʔ��������̂ŏ����ʂ��܂��B�i�@�j���͎��̒��ł��B

�@�@�@

�]�� ��V���L�����m���߂��̂��A�P�W�X�W�i�����R�P�j�N�P�Q���Q�W������P�X�O�R�i�����R�U�j�N�̂��Ƃł��B���̎����ɂ́u�����Ђ�̏��v�̈ē����̖�ڂ��I���āA���ނ�̒��ɖ�����Ă����̂ł��傤�B

���͖{���A�S�Ă̗��j�I��Y�́A���ʒu�������͌��ʒu�̃C���[�W�ɋ߂��ꏊ�ɂ���ׂ����ƍl���Ă��܂����A���̂Q��̋��́A���ނ�̒��ɑł��̂Ă��Ă������̂��A���m���Ɂu�i���ɕۑ�����v�Ɛ����A�����Ĉ����͂Ȃ��Ή��i�����R�O�N��̂P�~�j���A�����Ԃ͓��R����܂���̂ŁA�唪�Ԃ̂悤�Ȃ��̂œ�{��������^�э��̂ł��傤�i���Ȃ�Ŗ�Rkm�j�B

�����ǂތ���A���̗��͂����������ɂ���ׂ����̂ƌ��킴��܂���B�i���т��ь��ʒu�ɖ߂��E�߂��Ȃ��̘b�ɂȂ�A���̓s�x���������咣����̂��ʓ|���ƁA�o�܂荞��Ōf�����Ă���̂ł��傤�B�j

�܂��A�������ΎU���ɂ��ߑ�̌��E�W�̃y�[�W������܂����A�ߑ�̐Α���̌��E�W�͌Â��Ă��吳����i�吳�W�N�@���R�E�L�����E�j�ł��B���̊菑��ǂނƁA�L�����ɉ����閾���R�O�N��̌��E�W���ؐ����������Ƃ��킩��܂��B

�����Q�P�i�P�W�W�W�j�N�ɍ��쌧�������Ɨ����āA�S�V�s���{���i�R�{�S�R���P���j���o�����A�قڌ��݂̓s���{�������m�肵�܂��B����܂ł͕{���̓����E�����E�����ύX�����x������A���Ȃ����ɂȂ�\�����l���āA�������ɂ͐Α���ł͂Ȃ��ؒ��������̂�������܂���B

���z�S����k�S�ɓ������ꂽ�̂������R�P�N�P�O���B���Ȃ݂ɁA���݂̒n�}�Łu�����s���钬����T�R�W�Ԓn�i�T�R�V�Ԓn�͋L�ڂ��Ȃ��j����������ƁA��{�����̍L�����ԏ��Ղɓ�����܂��B

|

|

| |

�����@�P�V�O�~���@�Q�Q�~���s�@�P�W�D�T�icm�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2019/07/01 | |

| |

�\�j�@�]�@���@���@�@���@�Y�@�i�Y�́u�]�v�͔������܂�j |

| ���j�@�@�R�@�p�@�S�@��@�ˁ@�i�ȉ��s�� | |

�@ �@ �@ �@ |

|

| |

���|���R���S��ˑ��i�L�����R���S�k�L������ˁj�ƐΌ����W�q�S�s�ؑ��i�������W�q�S�W�쒬�s�j�̋��A�L���E�����Ƃ��Ɍ����T�����̎O�⓻�B |

| |

�O�⓻�ɂ̓X�m�[�Q�[�g���|�����Ă���A���Ȃ��Â��A�߂����ɎԂ��ʂ�Ȃ��i���Ȃ��Ƃ������؍݂��Ă���Ԃ͈����ʉ߂��Ȃ������j�s�C���Ȋ��ł��B�g���l���ł͂Ȃ��̂ł�����Ƃ��납��O�̖����肪�����Č����A�܂�Ŕ`���������悤�ȍ��o�ɏP���A�X�s���`���A���Ȃ��̂���ؐM�p���Ȃ����ł��C�����̈�����Ԃł����B �����ł̓X�m�[�Q�[�g�̎ʐ^�͎B��܂���ł������A���̑O�Ɋ���������Q�U�P�����O�⓻�i���O�⓻�j�ŎB�����摜������܂��̂ŁA�Q�l�̂��߂ɓ\��܂��B  ���̐ƑɂȂ��Ό����_�c�̋��͂������B |

| |

�����@�P�R�X�~���@�Q�S�D�T�~���s�@�Q�S�icm�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@2019/11/01 |

| |

�\�j�@�]�@���@��@�@���@�Y�@���@ |

| ���j�@�@�R�@�p�@�S�@�V�@�����@�� | |

�@ �@ |

|

| |

���|���R���S�{�����i�������A�V�����̕����j�i�L�����R���S�k�L�����{��<�������͐V��>�j�ƐΌ����W�q�S�T�J���i�������W�q�S�W�쒬��T�J�j�̋��A�T�J���B |

| |

���܂��A���̕����́u���v�َ̈��̂Ȃ̂ł��傤���H�@���߂Č��������ł����A��������������ނ�ł͂Ȃ��������ł��B  �ꉞ���̕������u���v�َ̈��̂Ƃ��Ĉ����܂����A���̕����ɂ��Ēm���Ă����������������������A�����Ă���������Ƃ��肪�����ł��B �������_�ŎR���S�ɂ͂V�S�����������炵���̂ł����A���̒��Łu�V�v�����ɂ����͐V������������܂���B�܂������̖k�L�����ɂ́u�V�v���t���n�����V���E�V���_�E�V�s�Ȃǂ���������܂����A��������k�L������i���cIC�j�����̒n���ł��B�i�C���^�[�`�F���W�������Ă���B�j ���݂̐V���͋T�J���̂����Ɖ��ŁA�咩IC���ӂɂ��̒n���������܂��B���S���̂������אڂɍ������������������悤�ȕ���킵�����Ƃ͂��Ȃ��ł��傤����A�V�����V���Ƃ��Ęb��i�߂܂��i���łɂQ�̉������d�Ȃ��Ă��܂��j�B ���݂̋T�J���̍L�����n���͋{���ŁA�{�����̖����]�ˎ��ォ�猩���܂��i�V�����Ƌ{�������������ĐV�����Ƃ���̂������Q�Q�N�j�B�T�J���̍������Ȃ��{�������ł͂Ȃ��V���i���j�����������̂��A����ׂ�O�ɂ܂��͂��̕������u���v�ł��邱�Ƃ��A����ɂ͗��j�I�ɐV�����Ɂu���v�̕������g��ꂽ���Ƃ��m�肳���Ȃ���Ȃ�܂���B �ň��A�����Q�Q�N�ȍ~�̕����i�������͗��ʂ̏��������j�ŁA���̎��ɂ͂��łɋ{�����ƐV�������������Ă��āu�V�v�V�����悾�����̂ŁA�P���ɊԈႦ���Ƃ����\�������ɓ���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B�����l����A�\�́u�]�����@���|���v�̕M�Â����̃X�s�[�h�⓰�X�Ƃ����������A���ʂ́u�R�p�S�V�����v�ɂ͂Ȃ��悤�ȋC�����܂��B�i���ɂȂ����摜�����Ă��������������ŁA���ۂɂ͂�����x���n�ɍs���Č���ׂȂ���킩��܂���B�j �T�J�i��E���T�J�j�͐Ό����i�������j���̒n���̂悤�ł����A���|���ł��u�T�J�ɒʂ��铻�v�Ƃ̈ӂŁA�T�J���ƌĂ�������̂ł��傤���B���������A�Ԗ����̐Ԗ����Ό����̒n���ł����B ���̐��{���n���ɂ���e��蕔���I�悵�Ă��܂��B���݂̘I�敔�S���͂P�W�Wcm�i�l�p���̂Ƃ蓪�͊܂܂Ȃ��l�j�ł����A�{���̒l�͂P�V�Ocm�i���܂܂Ȃ��j�ō̂��Ă��܂��B �ꉞ�ܑ͕����ł����A���݂͂�������Ⴄ�Ԃ��Ȃ��悤�Ȕp�ꂽ���ŁA�{��������オ��܂������A�r���ʼn��x���u�������ł����̂��H�v�ƕs���ɂȂ�܂����B |

| |

�����@�P�W�W�i�P�V�O�j�~���@�Q�S�D�T�~���s�@�Q�S�D�T�icm�j�@�������́u�l�p���̂Ƃ�X�q�����v���������l�ł��B�i�j�����������炳��ɖ{���͒n�����ɂ���ׂ��������������l�ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2019/11/01 |

| |

�\�j�@�]�@���@��@�@���@�Y�@���@ |

| ���j�@�@�@���@�c�@�S�@���@�c�@�� | |

�@ �@ �@ �@ |

|

| |

���|�����c�S���c���i�|�B�́^�L�������|���c�s���y�������c�j�ƐΌ����W�q�S�v�쑺�i���́^�������W��S�W�쒬�v��j�Ƃ̋��ɂȂ�܂��B |

| |

���|���c�s���ɂ͌I�J���Ƃ����n��������̂ł����A����͈��|�����̓��ŁA���̐����݂���Z���͈��|���c�s���y�������c�q�����ƂȂ�悤�ł��B �������n�𑖂������z�ł́A��d�Ő��ɂȂ��Ă��܂��B ���̂悤�ȏꍇ�A�ǂ��炩�̗Ő����A���̊Ԃ̒J�ꂪ�����ƂȂ�Ǝv����̂ł����A���|���猩�Ĉ�ڂ̓��i�I�J���j���z���J��Ɍ������Ζʂ̓r���ō�������Ă���܂��B����ȓ���ȍ����̏ꍇ�A���炩�̗��R�����肻�������B �摜�����Ă킩��悤�ɁA�{���͒n���ɂ���e��蕔�����I�悵�Ă��܂��B���݂̑S�����P�X�Vcm�Ōv��܂������A�e��蕔�����������{���̍����͂P�V�Qcm�ł��B�摜�ɂ͎ʂ��Ă��܂��A���͎l�p���ɐ���Ă��܂��B |

| |

�����@�P�X�V�i�P�V�Q�j�~���@�Q�S�~���s�@�Q�S�icm�j |

| |

�@�]�@���@���@�@�@�Y�@�B�@�� |

�@ �@ |

|

| |

�����s�h�n�������R�̋����ƕ���ŁB |

| |

�|�B�L���̂Ɣ��㕟�R�̂̋��ł��B���R�͐���ƁE�����i�����j�ƥ�����ƂƂ������̌�����Ƃ��Ă̕���喼�A����L�����Ƃ͊Ď�����鑤�̊O�l�̑�˂ł���A�����͎R�z���i�����X���j��̏d�v�ȗ̋��ɂȂ�܂��̂ŁA�݂��̗̋������Ă��A�܂��݂��ɔԏ���u���Ă��������ł��B  �@ �@ 2018/11/11�@

���R�̐ݒu�ꏊ�Ɏ�^�₪����܂��B�|�B�͌��݂̓��H�i���R�z���j�ɖʂ��Č����Ă��܂����A���R�͓��H���琔m�����������̒��Ɍ����Ă��܂��B�����������͗���߂��Ă���Ɗ����܂��B�i���������ƁA���̊Ԃŗ����������N���肩�˂Ȃ��B�j  �@ �@ �]�ˊ��̓��H�͍ő�ł��n������Ⴆ��悭�A���݂̉�X���v���قǂɂ͍L���͂���܂���B���̗����̈ʒu�W�E�ݒu�ꏊ�́A���Ȃ��Ƃ����R�́A����������Ɨ��Ƃ��A�ڐ݂̉\��������悤�ł��B �@

���������Ƃ����܂���̂ŁA�����2019/05/01�NjL���܂��B

������R�z���͂��̗����̑O�ʂ�ʂ铹�ł��B�����̊Ԃ�ʂ铹���]�ˎ���ɑ��݂����̂��͂킩��܂��A�������Ƃ��Ă��ԓ��E�e�X���ɂȂ�܂��̂ŁA���̗����قǂ̓����͂Ȃ������ł��傤�B

�@

|

| |

�����@�Q�P�O�~���@�R�Q�~���s�@�R�O�icm�j ��d�i��ʁj�@�����@�W�O�~���@�P�T�P�~�@�P�T�R�icm�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2018/11/11 |

| |

�@�]�@���@���@�@�Y�@�B�@�� |

�@ �@ ��������@�@�@�E�͐��@�@�@�@�@�@�@�@

|

|

| |

���㍑�䒲�S�����i�L�����{���s���j�͌|�B�́A���c���n�����������c�S���Α��i�{���s���j�����R�̂��Ȃ�܂��B ���݂͕{���s�����@����������Ӊw�O�ɁA���̐ƂQ�����ŁB���n�̈ē��ɂ́A�����͘e�X���i�{�X���͎R�z���ŁA�����͖h�n���j�������Ə�����Ă��܂��B |

| |

���R�͖h�n���Ō|�B�̋��ƕ��ї̋������ĂĂ��܂��̂ŁA�����ł��|�B�������Ă��ȏ�A���R�������Ă��Ǝv�����̂ł����A���̍��Ղ͂���܂���B |

| |

�����@�P�V�Q�~���@�Q�U�D�T�~���s�@�Q�T�icm�j 2019/10/01 |

| |

�@�n�@���@���@�@�A�@���@�� |

�@�@ �@�@ �������@�@��O�͎���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �������@�@��O�͎���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

| |

���݂͕{���s���@����Ӊw�O�Ɏ���̐ƕ���ŁB |

| |

���̕������ǂ����Ō������Ƃ�����܂��B�Ƃ����킯�ŁA�Ԗ��������ƕ��ׂĂ݂܂����B

�S�̓I�ɂ悭���Ă��܂��B�������A�u�n�v�̂V��ځu�l�v��u���v�́u�[�v�̗��ߕ�������ƁA���̕�����艺�����ɂ������Ɨ��߂Ă���A��Ȃ��Ⴄ�悤�ɂ������܂��B

�@ �@ �܂��A���́u�A�v�ł����A�Ԗ����́u�܂���ɉ��v�ƂȂ��Ă���Ƃ���͌���I�Ɉ���Ă��܂��B�����l���������̂ł���A�����Ĉَ��̂Ǝg���킯�����R�̐������K�v�ɂȂ�܂��B

���͂������ĕ��ׂ�܂ŁA�Ԗ����́u�܂���ɉ��v�ɋC�����Ă��܂���ł����B�����l�̕����ł��邱�Ƃ����������ƕ��ׂ��̂ł����A�u�����l�̕����̂悤�ȋC�����邪�A�����l�Ƃ͌�����Ȃ��v�Ƃ������_�ɂȂ��Ă��܂��܂����B

�L�����̕��ł����̕������������l����肵�Ă���̂��A�����ڂɂ��������ł͌������܂���ł����B

|

| |

�����@�P�U�T�~���@�Q�O�~���s�@�P�W�icm�j 2019/10/01 |

| |

�@�O�ʂɁj�@�n�@���@���@�@�@���@�R�@�� |

�@ �@ �@ �@ |

|

| |

�����s�h�n�����|�B�̋����ƕ���ŁB |

| |

���㕟�R�i�ȉ��A���㍑�̃y�[�W�ɉ����Ă͕��R�ƕ\�L�j�̋��͌|�B�̋���菭���T�C�Y���������̂ł����A���̑���ɎO�ʒ���ɂȂ��Ă��܂��B |

| |

�����@�P�U�S�~���@�Q�P�~���s�@�Q�P�icm�j ��d�i��ʁj�@�����@�V�R�~���@�P�Q�P�D�T�~�@�P�P�W�icm�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2018/11/11 |

| |

�@�O�ʂɁj�@�n�@���@��@�@���@�R�@�� |

�@�@ �@�@  �@ �@ |

|

| |

���̕M�Ձi�āj�͂ǂ����Ō������Ƃ�����܂��B�Ƃ��킯�ŁA�h�n���̕��R�̋����ƕ��ׂĂ݂܂����B  �S�̂ɉE�オ�肾���A�u���v�̝ӂ����������ɉE�オ��ȂƂ���A�u�R�v�̂Q��ڂ̂������i�u�R�v�͂R��ł����A�S���������Ă��܂��j���A���̗��҂̕����͓����Ȃ������Ă��܂��B�����M�Ձi�āj�ƌ����Ă����x���Ȃ��Ǝv���܂����A�����^����N���������̂ł͂Ȃ��A�h�n���̕����̕���������炩�Ɍ����܂��B���̐ƑɂȂ����×̋����B |

| |

���n�̈ē��ɂ��ƁA��U���̂ƂȂ��������s�w�i�ނ����j�����A�ēx���R�̂ƂȂ�̂͌��\�P�R�i�P�V�O�O�j�N�̂����ŁA���̋��͂��̎��Ɍ��Ă�ꂽ�ƂȂ��Ă��܂��̂ŁA���R�̂̋��͏�������ɐ������ꂽ�悤�ł��B |

| |

�����@�P�W�V�~���@�Q�P�~���s�@�Q�P�icm�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2019/04/07 |

| |

�O�ʂɁj�@�n�@���@���@�@�@���@�R�@�� |

�@ �@  |

|

| |

���㍑���ߌS���̑����i���R�́^�L�������R�s�_�Ӓ����́j�Ɣ������㌎�S�������i���́^���R���䌴�s�������j�̋��A���݂̍����R�P�R���̈�{�k�̓������R�z���ɂȂ�܂��B���R���̔ԏ��Ձi��ˁj�������c���Ă��܂����A���R�z���͂��̋����猻�݂̓����O��A���݂͎��L�n�ƂȂ镔����ʂ��Ă��������ł��B �����E�W�̕\�L�́u�[���S��쑺�v�ł����A���ߌS���[�ÌS�ƍ������Đ[���S�ɂȂ�̂������R�P�N�A���̑�������̑�����쑺�ƍ������Č�쑺�ɂȂ�͖̂����Q�Q�N�B |

| |

���݂͋ߗׂ̎{�݂ɕی삳��Ă��܂��B���̐������Ă����ꏊ�ɂ́A���������J���Ă���S���킹�Ă���܂��B���̓��H������O�����E�W�i���v���J�j�B �n���̕��Ɂu�����ȍ~���|���ɂ���Č��n�ɕ��u���ꂽ���A���������Ƃ������]�ˎ�����������ޑ��l�ɂ���ĉ��x�����Ă�ꂽ�̂ŁA�Ō�ɂ͌��̖�l�ɔj�p���ꂽ�B�v�Ƃ�����b���܂����B �̋��̐����͏�������Ǝv���܂����A���R�͑�X�i�����ł͂Ȃ��j���ł��̂ŁA�����͒��炸�ɗ̋��̌`�������A���������ɂȂ�܂��B�i�h�n���ƍs�w�́A�̋��ł����č����ł͂Ȃ��B�j ���E�W�̃I���W�i�������E�W�̃y�[�W�ɁB |

| |

�����@���v���~���@�Q�P�~���s�@�Q�P�icm�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2019/09/02 |

�@�}�O�����̒��×��̂Ƃ���ŏ����܂����A�������×̂��O����̈���A�������㍑���ɂ���܂����B �@�_�ΌS�@�Q�Q�����@���c���E�����ؑ��E�����ؑ��E���L�����E�V�Ƒ��E�i�쑺�E���ؑ��E�������E���M���E�������������E�������E �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ؖ쑺�E�㑺�E���W���E�ؒØa���E�c�����E���i���E�q���E�������E���n���i�ȏ�A�� �_�������j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�⑺�i�� �����s�j �@�b�z�S�@�P�Q�����@�K�����i�� �_�������j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������E�l�����E���i���E���q���E��c���E�������E��i���E��X���i�� �{���s�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������E���Y�ۑ��E���c���i�� �O���s�j �@���ߌS�@�@�Q�����@�S�J���E�k�R���i�� ���R�s�j �@�̂R�S�v�R�U�����A��ł��B�㊯���͏������̌��_����������ɂ���A�������̑可���@���c�����㊯�߂������ł����A���݂̂T�s���ɓn��K�͂ł�����A���Ȃ�L��ȗ̒n�Ƃ����܂��B�i���ۂɎԂő����Ă��A�R�ԕ��̑����ȍL���ł��B�j �@�������A�S�Ă��㊯�x�z�������킯�ł͂Ȃ��A�S��s�������̖�l�͖{�˂���h������Ă��������ł��B�[�ł͌��n�ɏڂ��������ɐӔC�킹�āA�i�@�E�s�����͖{�˂������Ă����Ƃ������Ƃ�������܂���B |

�@ �@ |

2019/04/07�@

|

| |

�@�]�@���@���@�k�@���@�Á@�� |

�@ �@  |

|

| |

�{���s�l�����i�Ƃ܂����傤/���×́j�ƍs�w���i�ނ������傤/���R�́j�̋��A���݂̌����Q�S������͊O��āA����قƂ�ΖʂɁB |

| |

�������s�w���̕��R���̕������l�@���Ă��܂����A���Ð̕M�Ձi�āj�������܂��B |

| |

�����@�P�U�P�~���@�Q�P�~���s�@�Q�P�icm�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2019/04/07 |

|

|