پ@ڈoگخ—ج‚ح’A”nچ‘ڈoگخŒSڈoگخ‚ً–{‹’‚ئ‚µپA•َ‰i‚Rپi‚P‚V‚O‚Uپj”N‚ةگهگخگ–¾‚ھگMڈBڈم“c‚و‚è‚T‚WپC‚O‚O‚Oگخ‚إ“ü‚èپAˆبچ~–‹––‚ـ‚إگهگخ‰ئ‚جژ،گ¢‚ھ‘±‚«‚ـ‚·پB پ@‚µ‚©‚µڈoگخ—جگهگخ‰ئ‚ح‚V‘م‹v—ک‚جژ‘م‚ةپAگهگخ‘›“®‚ئ‚¢‚ي‚ê‚邨‰ئ‘›“®‚ھ‹N‚±‚ء‚ؤ‚¨‚èپA“V•غ‚Uپi‚P‚W‚R‚Tپj”N‚ة‚T‚WپC‚O‚O‚Oگخ‚©‚ç–ٌ”¼•ھ‚ج‚R–œگخ‚ةŒ¸••‚³‚ê‚ـ‚·پB‚»‚جŒم‚جچàگچؤŒڑ‚ج’†‚إپA‰أ‰i‚Sپi‚P‚W‚T‚Pپj”N‚ة‘؛‘ض‚¦‚ھ”F‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¨‚èپAŒ¸••پE‘؛‘ض‚¦‚ج‚½‚ر‚ة—ج‹«‚ھ‘ه‚«‚•د‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB پ@—{•ƒژs‚ھŒِٹJ‚·‚é‚ـ‚؟‚ج•¶‰»چàپi‚P‚P‚Rپj —{•ƒژsڈê‚ة‚ ‚é—ج‹«گخ‚ًژQچl‚ة‚·‚é‚ئپAڈoگخ—ج‚ة‚حŒ»‘¶‚·‚é‚Rٹîپi—{•ƒژsڈêپEچ‚–ِپE—]•”پj‚ًٹـ‚كپAŒv‚Tٹî‚ج—ج‹«گخ‚ج‹Lک^‚ھ‚ ‚é‚و‚¤‚إ‚·پi‚Tٹî‚جچھ‹’‚حڈoگخ••“à–¾چ×’ ‚©پHپjپB

پ@پ¦‚P‹كگ¢’†ٹْˆبچ~‚جژR‰AٹX“¹‚حپA–x”¨‘؛‚إگ¼‚ةگـ‚êپA’Jٹش’nپi‚ح‚³‚ـ‚؟پj‰zپiŒ§“¹‚Q‚V‚Pچ†<چ‘“¹‚Xچ†>گüپj‚¾‚ء‚½‚ئ‚³‚ê‚éپB

پ@پ¦‚Q“V•غ‚ج”d–پچ‘ٹGگ}‚إ‚ح“¹’J“»‚ئ‚³‚ê‚éپBپ@پ¦‚R•¶گ‚Uپi‚P‚W‚Q‚Rپj”N‚©‚ç“V•غŒ³پi‚P‚W‚R‚Oپj”N‚حڈم–ىٹظ—ر—جپB

پ@پ¦‚S•½–}ژذ“ْ–{—ًژj’n–¼‘جŒnپ@•؛ŒةŒ§پF”ü•ûŒS>•lچâ’¬>‹v’J‘؛پB

پ@پ¦‚T—ج‹«گخ‚ھŒڑ‚ء‚½‰„‹‚Rپi‚P‚V‚S‚Uپj”Nژ‚ة‚ح–L‰ھ—ج‚¾‚ھپA•¶‰»‚Rپi‚P‚W‚O‚Uپj”N‹v’J‘؛‚ح‘؛‘ض‚¦‚³‚êŒِ—؟‚ئ‚ب‚éپB

پ@پ@پ@‚»‚جŒم“V•غ‚Uپi‚P‚W‚R‚Tپj”N‚ة‚ح—]•”‘؛‚ھڈoگخ‘›“®‚ة‚و‚錸••‚إژûŒِ‚³‚êپAˆê‰ٍ‚جŒِ—؟‚ئ‚ب‚éپB

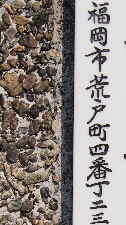

پ@‚±‚ج‚¤‚؟ژلگ™پi‚ي‚©‚·پj‘؛پi—{•ƒژs‘ه‰®’¬ژلگ™پj‚ئ—]•”‘؛پi”ü•ûŒSچپ”ü’¬چپڈZ‹و—]•”پjپA‚»‚µ‚ؤچ‚–ِ‘؛پi—{•ƒژs”ھژ’¬چ‚–ِپj‚ج‘ه•”•ھ‚ح“V•غ‚U”N‚جŒ¸••‚ة‚ؤژûŒِ‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپA—{•ƒژsڈê‘؛‹y‚رچ‚–ِ‘؛‚جڈoگخ—جژc‘¶•ھ‚ح‰أ‰i‚S”N‚ج‘؛‘ض‚¦‚إژûŒِ‚³‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚·‚ج‚إپA–‹––‚ـ‚إڈoگخ—ج‚¾‚ء‚½‚ج‚ح‹v”¨‘؛‚ج“o”ِ“»‚¾‚¯‚إ‚·پB پ@“o”ِ“»‚جڈoگخ—ج‹«گخ‚حپA•½–}ژذ“ْ–{—ًژj’n–¼‘جŒnپ@‹“s•{پF•ں’mژRژs ڈمچ²پX–ط‘؛پi‘ٹ‘خ‘؛‘¤پj‚ةپuپi“o”ِ“»‚جپj’¸ڈم‚ة‚حپAپwڈ]گ¥گ¼ڈoگخ—جپx‚ئ‚¢‚¤گخ’Œ‚ھŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚½پx‚ئ‹Lک^‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پiŒ»‘¶‚¹‚¸پjپB پ@‚»‚ج‘¼‚ج—ج‹«‚ئ‚µ‚ؤ‚حپA—ل‚¦‚خ‹ŒژR‰AٹX“¹ڈم‚ج—¼—ج‹«گخ‚ھŒڑ‚آ—{•ƒژsڈê‘؛‚ئچ‚–ِ‘؛‚جٹش‚إ‚حپA—{•ƒŒSڈم–شڈêپi‚ب‚ٌ‚خپj‘؛پi“V•غ‚U”N‚جŒ¸••‚ـ‚إڈoگخ—جپj‚ئ“¯ŒS‰؛–شڈê‘؛پi–L‰ھ—ج‚©‚ç‹•غ‚P‚P<‚P‚V‚Q‚U>”N‚جŒ¸••‚ة‚و‚èŒِ—؟پj‚ئ‚ج‹«‚âپA“¯ŒS”ھژ‘؛پiŒِ—؟پj‚ئ“¯ŒSچ‘–طپi‚‚ت‚¬پj‘؛پi‰أ‰i‚S”N‚ج‘؛‘ض‚¦‚ـ‚إڈoگخ—جپj‚ج‹«‚à—ج‹«‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپA‚»‚ê‚çچׂ©‚ب—ج‹«‚ة‚ح‹«گخ‚ًŒڑ‚ؤ‚½‹Lک^‚ھ‚ب‚پA—¼’[‚ة‚¾‚¯Œڑ‚ؤ‚ç‚ꂽ‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB پ@‚ـ‚½پA’A”n•lٹX“¹پi•½–}ژذ“ْ–{—ًژj’n–¼‘جŒnپ@•؛ŒةŒ§پFڈéچèŒS>چپڈZ’¬>چپڈZ‘؛پE—]•”‘؛‘¼پj‚جگ¼Œû‚إ‚ ‚é—]•”‘؛‚ةپuڈ]گ¥“Œڈoگخ—جپv‚ج‹«گخ‚ھŒڑ‚ء‚½‚ب‚ç‚خپA“¯‰ٹزڈم‚ج‹tŒû‚ئ‚ب‚é”üٹـŒSگX–{‘؛پ¦پi“V•غ‚U”N‚جŒ¸••‚ـ‚إڈoگخ—جپ^–L‰ھژs’|–ى’¬گX–{پj‚ئڈéچèŒSچ]–ى‘؛پi‹½–ىپ^–L‰ھ—ج‚©‚ç‹•غ‚P‚P<‚P‚V‚Q‚U>”N‚جŒ¸••‚ة‚و‚èŒِ—؟پj‚ج‹«‚إ‚ ‚éچ]–ى“»پi•½–}ژذ“ْ–{—ًژj’n–¼‘جŒnپ@•؛ŒةŒ§پF–L‰ھژs>چ]–ى‘؛پj‚ة‚حپuڈ]گ¥گ¼ڈoگخ—جپv‹«گخ‚ھ•K‚¸Œڑ‚ؤ‚ç‚ê‚é‚ׂ«‚¾‚ئژv‚¤‚ج‚إ‚·‚ھپA‚ـ‚؟‚ج•¶‰»چàپi‚P‚P‚Rپj —{•ƒژsڈê‚ة‚ ‚é—ج‹«گخ‚ً“ا‚قŒہ‚è‚»‚ج‹Lک^‚ح‚ب‚¢‚و‚¤‚إ‚·پB پ@پ¦“V•غ‚ج’A”nچ‘ٹGگ}‚ة‚حگX–{‘؛‚ج“à •cŒ´‚ھŒS‹«ٹٌ‚è‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBŒKŒ´گ_ژذپi–L‰ھژs’|–ى’¬گX–{‚S‚U‚Rپ|‚Pپj‚ھژڑ•cŒ´پi’n—‰@’nگ}‚ة‚ح•cŒ´‚جژڑ‚ھŒ©‚¦‚ـ‚·پj‚ة‚ ‚茳‚ح•cŒ´گ_ژذ‚ئ‚و‚خ‚ê‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپAگX–{‘؛‚ج’|–ىگىپi“V•غ‚ج’A”nچ‘ٹGگ}‚إ‚حژsڈêگى‚ئ‚³‚ê‚éپj“Œٹف‚ھ•cŒ´‚ئ‚ب‚é‚و‚¤‚إ‚·پB‚ـ‚½پAŒ»چف‚جچ‘“¹‚P‚V‚Wچ†گü‚حگX–{‚©‚ç’|–ىگى‰ˆ‚¢‚ة‰ح“à‚ًŒo‚ؤ–{Œ©’ث‚ة‚آ‚ب‚ھ‚è‚ـ‚·‚ھپA“V•غ‚ج’A”nچ‘ٹGگ}‚ة•`‚©‚ê‚é’A”n•lٹX“¹‚حپA–V‰ھ‘؛پEگX–{‘؛ژsڈê‚©‚çپi‚½‚ش‚ٌ–ط’Jگى‰ˆ‚¢‚ةپj’¼گع–{Œ©’ث‚ئ‚آ‚ب‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB پ@ژژ‚µ‚ةŒ»‘¶‚·‚é—{•ƒژsڈê‚ئچ‚–ِ‚جڈoگخ—ج‹«گخ‚ً•ہ‚ׂؤ‚ف‚ـ‚µ‚½‚ھپAŒڑ—§‚ة‚V”N‚جچ·‚ھ‚ ‚邱‚ئ‚à‚ ‚èپAژèپi•Mگصپj‚حˆل‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پ@ڈoگخ—جˆو‚ج•د‰»‚ً’m‚邽‚ك‚ة•K—v‚ة‰‚¶‚ؤŒںچُ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚·‚®‚ة–Y‚ê‚ؤ“¯‚¶‘؛‚ً‰½“x‚àŒںچُ‚·‚é‚ج‚إپAژ„‚ھ•K—v‚¾‚ء‚½”حˆح‚إ‚ـ‚ئ‚ك‚و‚¤‚ئ‚µ‚½‚ج‚إ‚·‚ھپAŒ‹‹ا‚·‚ׂؤ‚ـ‚ئ‚ك‚ـ‚µ‚½پB پ@پ¦‚ح‘؛‘ض‚¦‚ة‚و‚èڈoگخ—ج‚ة•œ‚µ‚½‘؛‚ج“àپA‹Œچ‚‹Œ—جژو’²’ ƒfپ[ƒ^ƒxپ[ƒX‚إ‚ح‹Œ—ج–¼‚ھ‹َ”’‚ج‘؛پiŒ¸••‹y‚ر‘؛‘ض‚¦‚ة‚و‚èژûŒِ‚³‚ꂽ‘؛‚ح‹َ”’پAڈoگخ—ج‚ئ‚µ‚ؤگ„ˆع‚µ‚½‘؛‹y‚ر‘؛‘ض‚¦‚إڈoگخ‚ة•œ‚µ‚½‘؛‚حپuڈoگخ”ثپv‚ھ“¯ƒfپ[ƒ^ƒxپ[ƒX‚جٹî–{•\‹LپjپB پ@”’•¶ژڑ‚حڈ¬ڈoژ‘م‚©‚ç‚جڈoگخ—جپi–L‰ھژs—§گ}ڈ‘ٹظ‚ھŒِٹJ‚·‚éڈoگخ’¬ژj‚Pٹھپ@P‚R‚X‚Tپj‚ج‘؛پB“¯ڈ‘‚ًڈo“T‚ئ‚µ‚½‚½‚كپA“¯ڈ‘‚ة‚ح‹Lچع‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚ج‚؟‚ة•ھ‘؛‚µ‚½‘؛‚حپuپZپZ‘؛پi‹y‚رپ~پ~‘؛پjپv‚ئ•\‹L‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB پ@گ…گF•¶ژڑ‚حڈ¼•½پi“،ˆنپj‰ئ“ü•”ژپiŒ³ک\‚P‚O<‚P‚U‚X‚V>”Nپj‚©‚çڈoگخ—ج‚ج‘؛پi“¯پ@ڈoگخ’¬ژj‚Pٹھپ@P‚S‚V‚XپjپBڈ¼•½’‰ژüپi‚½‚¾‚؟‚©پj‚ح‚S‚WپC‚O‚O‚Oگخ‚إ“ü•”‚·‚é‚ھپA‹Œڈ¬ڈoڈoگخ—ج‚T‚OپC‚O‚O‚Oگخ‚©‚ç•ھ‰ئ‚جٹّ–{‚S‰ئ‚ج‚UپC‚O‚O‚Oگخ‹y‚ر–îچھ‹âژR•t‚PپC‚O‚O‚Oگخ‚ًچ·‚µˆّ‚«‚S‚RپC‚O‚O‚Oگخ‚ةپA‹Œکaگٍچ‘“©ٹي—ج‚ھ’A”n‚ةژ‚ء‚ؤ‚¢‚½“à‚ج‚TپC‚O‚O‚Oگخپi‹C‘½ŒS‚P‚Oƒ–‘؛پE”üٹـŒS‚Q‚Wƒ–‘؛پj‚ً‰ء‚¦‚ؤ‚S‚WپC‚O‚O‚OگخپB“©ٹي—جڈ¬ڈo‰ئ‚حŒ³ک\‚Xپi‚P‚U‚X‚Uپj”N–³ژk’fگ₵Œِ—؟‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پB پ@‰©گF•¶ژڑ‚حŒoˆـ‚ھ•s–¾‚ج‘؛پB”üچىپE’OŒم‚ح‚»‚ꂼ‚ê‚ج—“‚ةپB پ@‘؛‘ض‚¦‚ة‚و‚èژûŒِ‚³‚ꂽپEڈoگخ‚ة•œ‚µ‚½‘؛‚حڈoگخ’¬ژj‚PٹھپiP‚W‚R‚Oپj‚ًڈo“T‚ئ‚·‚éپBŒ»چف‚جژs’¬’Pˆت‚إ‚ح‘ه‚«‚·‚¬‚ؤ‰ٍ‚è‚ھ‚ي‚©‚è‚أ‚ç‚¢‚½‚كپA•½گ¬‚ج‘هچ‡•¹ˆب‘O‚جژs’¬‚إ•ھ‚¯‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

پ@‚Q‚O‚Q‚Tپ^‚O‚Uپ^‚O‚P

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

پ@ژO–ت‚ةپjڈ]گ¥–kڈoگخ—ج |

پ@ پ@ |

|

| |

پ@Œ»چف‚ح—{•ƒƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBƒZƒ“ƒ^پ[پi—{•ƒژs—{•ƒژsڈê‚T‚O‚Uپ|‚Pپj‘O‚ةپBژR‰AٹX“¹پ¦ڈمپA‰أ‰i‚Sپi‚P‚W‚T‚Pپj”N‚ج‘؛‘ض‚¦‚ـ‚إڈoگخ—ج‚¾‚ء‚½—{•ƒŒS—{•ƒژsڈê‘؛‚ئپA‚»‚ج“ى‚ج“¯ŒS–x”¨‘؛پi–L‰ھ—ج‚©‚ç‹•غ‚P‚P<‚P‚V‚Q‚U>”N‚ج‹‹ة‰ئŒ¸••‚ة‚و‚èŒِ—؟‚ئ‚ب‚éپj‚ئ‚ج‹«‚ة’u‚©‚ꂽ‚à‚ج‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ‹ŒژR‰AٹX“¹‚ح—{•ƒ‰w‚ج‚ ‚½‚è‚إŒ§“¹‚Q‚T‚Tچ†گü‚©‚ç•ھ‚©‚êپA‰~ژRگىگى’[‚ج“¹‚ئ‚¢‚¤ڈî•ٌ‚ھ•،گ”‚ ‚èپA‚»‚جڈî•ٌ‚ة‚و‚é‚ئژR‰AٹX“¹ڈم‚ج—{•ƒژsڈê‚ئ–x”¨‚ج‹«‚ح’n—‰@’nگ}‚إŒ©‚½‚±‚ج’n“_‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB پ¦•½–}ژذ“ْ–{—ًژj’n–¼‘جŒnپ@•؛ŒةŒ§پF—{•ƒŒS>—{•ƒ’¬ –x”¨‘؛‚ة‚حپu‹كگ¢’†ٹْˆبچ~‚جژR‰A“¹‚حپA–x”¨‘؛‚إگ¼‚ةگـ‚êپA’Jٹش’nپi‚ح‚³‚ـ‚؟پj‰z‚إڈم–ى‘؛‚ضژٹ‚ء‚½پv‚ئ‚³‚ê‚éپB’n—‰@’nگ}‚إ‚ح‚ح‚³‚ـ‚¶‚جژڑ‚ھ‚±‚±‚ةŒ©‚¦‚ـ‚·‚ج‚إپAŒ§“¹‚Q‚V‚Pچ†گüپiچ‘“¹‚Xچ†گüپjƒ‹پ[ƒg‚ة‚ب‚é‚و‚¤‚إ‚·پB |

| |

پ@—{•ƒژs‚ھŒِٹJ‚·‚é‚ـ‚؟‚ج•¶‰»چàپi‚P‚P‚Rپj —{•ƒژsڈê‚ة‚ ‚é—ج‹«گخ‚ًژQچl‚ة‚·‚é‚ئپAڈoگخ••“à–¾چ×’ ‚ةپu–x”¨‘؛‹«پAŒن•ھچY‚±‚ê‚ ‚èپAڈ]گ¥–kڈoگخ—جپA‰„‹ژl”N‚و‚èگخ‚ة‚ب‚éپv‚ئ‹Lک^‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚³‚êپAŒ³پX—ج‹«‚ج–طچY‚ھŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚½‚à‚ج‚ًگخ‚ة’u‚«ٹ·‚¦‚½‚و‚¤‚إ‚·پB—ج‹«گخ‚ئ‚µ‚ؤ‚ح‰„‹‚Sپi‚P‚V‚S‚Vپj”N‚إ‚·‚ج‚إŒِ—؟‹«‚ةŒڑ‚ؤ‚ç‚ꂽ‚à‚ج‚إ‚·‚ھپA‹•غ‚P‚Pپi‚P‚V‚Q‚Uپj”N‚ج–³ژk”pگâ‘›“®‚إ–x”¨‘؛‚ھژûŒِ‚³‚ê‚éˆب‘O‚ج–L‰ھ—ج‹«ژ‘م‚©‚çپA–ط‚ج—ج‹«•W‚ھŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB گـ‚ê‚ج‚½‚ك“Sکg‚إ•â‹پB |

| |

چ‚‚³پ@‚P‚V‚Oپ~‰،پ@‚Q‚Tپ~‰œچsپ@‚Q‚Tپicmپjپ@“Sکg‚جƒTƒCƒYپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚Q‚Tپ^‚O‚Uپ^‚O‚P |

| |

پ@ژO–ت‚ةپjڈ]گ¥“Œڈoگخ—ج |

پ@ پ@ |

|

| |

پ@چ‘“¹‚Xچ†گüپ@—{•ƒژs”ھژ’¬چ‚–ِ‚ئ“¯”ھ–ط‚ج‹«‚ةŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBچ‘“¹‚Xچ†گü‚إ‚ح‚ب‚چ‚–ِڈ¬ٹwچZ‚ج“ى‚ً’ت‚铹‚ھچ]Œث“¹‚إ‚µ‚ه‚¤‚ھپA‚؟‚ه‚¤‚ا‚±‚جڈêڈٹ‚إچ‘“¹‚ئ‹Œ“¹پi‚ئژv‚ي‚ê‚铹پj‚ھڈd‚ب‚è‚ـ‚·پB‚و‚ء‚ؤپAŒ»چف‚±‚ج—ج‹«گخ‚ھŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚éڈêڈٹ‚حپAŒ´ˆت’u‚جƒCƒپپ[ƒW‚ة‹ك‚¢ڈêڈٹ‚ئŒ¾‚¦‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پB |

| |

پ@—{•ƒژs‚ھŒِٹJ‚·‚é‚ـ‚؟‚ج•¶‰»چàپi‚P‚P‚Rپj —{•ƒژsڈê‚ة‚ ‚é—ج‹«گخ‚ة‚حپAژلگ™‘؛پE‹v”¨‘؛پE—]•”‘؛‚ج—ج‹«گخ‚ح‰„‹‚Rپi‚P‚V‚S‚Uپj”N‚ةپA—{•ƒژsڈê‘؛‚ج—ج‹«گخ‚ح—‚‰„‹‚Sپi‚P‚V‚P‚S‚Vپj”N‚ةŒڑ‚ء‚½‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ج‚Sٹî‚حˆêکA‚ج‚¨‰ئ‚جژ–‹ئ‚ئ‚µ‚ؤŒڑ‚ء‚½‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚ھپAچ‚–ِ‘؛‚ج—ج‹«گخ‚¾‚¯‚ح•َ—ï‚Sپi‚P‚V‚T‚Sپj”N‚ة’x‚ê‚ؤŒڑ‚ء‚½‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB—{•ƒژsڈê‘؛‚ج—ج‹«گخ‚ئچ‚–ِ‘؛‚ج—ج‹«گخ‚ح‹ŒژR‰AٹX“¹ڈم‚ج—¼Œû‚ب‚ھ‚çپAچ‚–ِ‘؛‚ج—ج‹«گخ‚ح‚V”N‚à’x‚ê‚ؤŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ج——R‚ح•s–¾‚إ‚·پB —{•ƒŒSچ‚–ِ‘؛پi—{•ƒژs”ھژ’¬چ‚–ِپj‚حڈ¬ڈo‹gگˆب—ˆ‚جڈoگخ—ج‚إ‚·‚ھپAپu“V•غ‚Vپi‚P‚W‚R‚Uپj”N‚و‚èڈoگخپEŒِ—؟‚ج‘ٹ‹‹پvپiٹpگى“ْ–{’n–¼‘هژ«“Tپ@•؛ŒةŒ§”ھژ’¬ چ‚–ِ‘؛<‹كگ¢>پj‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپAگهگخ‘›“®‚إ‚جŒ¸••‚جچغ‚ةگخچ‚چ‡‚ي‚¹‚ج‚½‚ك‚ةچي‚ç‚ꂽ‚و‚¤‚إ‚·پB‚»‚جŒمپu‰أ‰i‚Tپi‚P‚W‚T‚Qپj”N‚©‚ç‚حŒِ—؟پvپi“¯ژ«“Tپj‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپA—{•ƒژsڈê‘؛‚ئ“¯‚¶‚‘؛‘ض‚¦‚ًژَ‚¯‚ؤ‘S‘؛‚ھژûŒِ‚³‚ê‚ـ‚·پB پu‚±‚ê‚و‚è“Œ‚ھڈoگخ—جپv‚إ‚·‚ھپAژR‰AٹX“¹ڈمچ‚–ِ‘؛‚جگ¼—ׂè‚ح“¯ŒS‰؛”ھ–ط‘؛پi”ھژ’¬”ھ–طپj‚إ‚·پB‰؛”ھ–ط‘؛‚جپu–{‘؛‘gپi‰؛”ھ–طپj‚حڈoگخ—ج‚©‚猳ک\‚Uپi‚P‚U‚X‚Rپj”N‚ةŒِ—؟پAگV‘gپi”¨’†<‚ح‚½‚ھ‚ب‚©>پj‚حŒِ—؟پi‰؛”ھ–ط‘؛‚ھŒِ—؟‚ة‚ب‚ء‚½Œ³ک\ˆبچ~‚ةژ}‹½”¨’†‚حگ¬—§‚µ‚½‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پjپvپi“¯ژ«“Tپ@‰؛”ھ–ط‘؛<‹كگ¢>پj‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB’n—‰@’nگ}‚إŒ©‚ـ‚·‚ئژڑ”¨ƒ–’†‚ھ”ھژ’¬”ھ–ط‚جˆê”شگ¼‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚ج‚إپAŒِ—؟‰؛”ھ–ط‘؛”¨’†‚ھڈoگخ—جچ‚–ِ‘؛–œپX’Jپi‚ـ‚ـ‚¾‚ةپj‚ئ‹«‚ًگع‚µ‚ؤ‚¢‚½‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB”¨’†پE–œپX’J‚ح“V•غ‚ج’A”nچ‘ٹGگ}‚ةپA‚»‚ꂼ‚êپu–{‘؛‚ج“àپv‚ئ‚µ‚ؤŒfچع‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB گهگخ‘›“®‚ة‚و‚錸••‚إپAچ‚–ِ‘؛‚U‚P‚SپD‚Wگخ‚ج‚¤‚؟‚ج‚ا‚ج‚‚ç‚¢‚جگخچ‚‚ًچي‚ç‚ꂽ‚ج‚©‚حژj—؟پEژ‘—؟‚ًŒ©‚آ‚¯‚ç‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA‘؛‘ض‚¦‚إژûŒِ‚³‚ꂽ‘؛‚جپAچ‚–ِ‘؛ˆبٹO‚جگخچ‚‚ً‘«‚µ‚±‚ق‚ئ‚TپC‚O‚V‚Uگخ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پiٹe‘؛‚جگخچ‚‚ح“V•غ‚ج’A”nچ‘ٹGگ}‹y‚ر‹Œچ‚‹Œ—جژو’²’ ƒfپ[ƒ^ƒxپ[ƒXپA‚½‚¾‚µ‘ٹ‹‹‚جڈمƒ–‘؛‚جڈoگخ—ج•ھ‚ح•¶‰»‚P‚P”Nچ·ڈم’ پE“¯‚¶‚‘ٹ‹‹‚جڈم–ى‘؛‚جڈoگخ—ج•ھ‚ح“V•غ‚R”N‹½‘؛’ <‚¢‚¸‚ê‚àٹpگى“ْ–{’n–¼‘هژ«“T>پjپB –L‰ھژs—§گ}ڈ‘ٹظ‚ھŒِٹJ‚·‚éڈoگخ’¬ژj‘و‚Pٹھ‚ة‚حپuپi‘؛‘ض‚¦‚ة‚و‚é—{•ƒŒS‚جپjڈم‚°’mپiژûŒِپj‚ح‚TپC‚P‚U‚Wگخ—]پv‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ج‚إپAچ·‚µˆّ‚‚ئŒ¸••‚ج‚ج‚؟‚àچ‚–ِ‘؛‚ة‚ح‚X‚Rگخ‚ظ‚ا‚ھڈoگخ—ج•ھ‚ئ‚µ‚ؤژc‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚é‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پBپiŒ¸••‚ھ‚P‚W‚T‚Q”N‚ج‚±‚ئ‚إ‚·‚ج‚إپA‹Œچ‚‹Œ—جژو’²’ ƒfپ[ƒ^ƒxپ[ƒX‚ج–‹––<–¾ژ،ڈ‰‚ك>‚جگخچ‚‚ئ‚حپA‚ظ‚ع‘Œ¸‚ھ‚ب‚¢‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پBپj “V•غ‚U”N‚جŒ¸••‚ة‚و‚éˆê•”ژûŒِ‚ھپA’ط•ھ‚¯پi—ج’n‹وگط‚èپj‚¾‚ء‚½‚ج‚©“ü‘gپi–¯‹ڈ“ü‚èŒً‚¶‚èپj‚¾‚ء‚½‚ج‚©‚ح’²‚ׂ«‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚إ‚µ‚½پB‚à‚µ’ط•ھ‚¯‚¾‚ء‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚àپA‚ ‚¦‚ؤŒِ—؟”¨’†‚ئگع‚·‚éچ‚–ِ‘؛–œپX’J‚ھڈoگخ—ج‚ئ‚µ‚ؤژc‚³‚ê‚ؤپAژR‰AٹX“¹ڈم‚إŒِ—؟‚ئڈoگخ—ج‚ھƒ‚ƒUƒCƒN‚ة‚ب‚ء‚½‚ئ‚حچl‚¦‚أ‚ç‚پA‚»‚جژ“_‚إ‚حڈoگخ—ج‚¾‚ء‚½چ‘–ط‘؛‚ئگع‚·‚é“Œ‘¤پiچ‚–ِ‰؛پjپA‚à‚µ‚‚ح•ؤ—¢‘؛‚ئگع‚·‚éگىŒü‚©‚¢‘¤پiچ‚–ِŒüپj‚ةژc‚³‚ꂽ‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئچl‚¦‚ـ‚·‚ھپAژc‚ء‚½‚ج‚ھ‚X‚Rگخ‚¾‚¯‚ب‚ج‚إ“ü‘g‚¾‚ء‚½‰آ”\گ«‚à‚ ‚èپA‚»‚جڈêچ‡‚حچ‚–ِ‘؛‚ةپu‚±‚ê‚و‚è“Œ‚حڈoگخ—جپv‚ئ‚¢‚¦‚é’n“_‚ح‚ب‚‚ب‚è‚ـ‚·پB ‚»‚¤چl‚¦‚é‚ئپA—{•ƒژsڈê‘؛‚جڈoگخ—ج‹«گخ‚ح‘؛‘ض‚¦‚ج‰أ‰i‚T”N‚ـ‚إŒ»–ً‚إ‚·‚ھپAچ‚–ِ‘؛‚جڈoگخ—ج‹«گخ‚حˆê‘«گو‚ةŒ¸••‚ج“V•غ‚U”N‚ة‚ح‚»‚ج–ً–ع‚ًڈI‚¦‚½‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB |

| |

چ‚‚³پ@‚P‚Q‚Pپ~‰،پ@‚Q‚Sپ~‰œچsپ@‚Q‚Sپicmپjپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚Q‚Tپ^‚O‚Vپ^‚O‚P |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

–¾ژ،ˆبچ~‚ح“Œ‘ه’J

|

| |

|

|

|

‚¨‚¨‚¾‚ة

|

||

| |

|

|

|

پ¦–¾ژ،Œ³”N‘؛‰ھ”ث‚ئ‚ب‚é | ||

| |

|

|

|

‹•غ‚P‚P”NŒ¸••‚ة‚و‚èŒِ—؟

|

||

| |

|

|

|

|

||

| |

|

|

|

|

Œc’·‚جچ ‚ةˆêژڈoگخ—ج | |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

Œû‘ه’J‘؛‚و‚è•ھ‘؛ | ||||

‚Q‚O‚Q‚Tپ^‚O‚Vپ^‚O‚Pپ@

|

||||||

پ@–L‰ھ—ج‚حٹ°•¶‚Wپi‚P‚U‚U‚Wپj”N‚ةپA‹‹ةچ‚گ·‚ھ’OŒم‹{’أ‚و‚è‚R‚TپC‚O‚O‚Oگخپi“à‚QپC‚O‚O‚Oگخ‚ح’ي چ‚–ه<ژ…ˆن‹‹ةژپ>‚ة•ھ’mپj‚إˆع••‚µ‚ؤ‚«‚ـ‚·پB‚»‚جŒمپA‹•غ‚Uپi‚P‚V‚Q‚Pپj”N‚ة‚ح‘و‚S‘م‚جچ‚ٹ°‚ھ‚Tچخ‚إ‰ئ“آ‚ً‘ٹ‘±‚µ‚ـ‚·‚ھپA‹•غ‚P‚Pپi‚P‚V‚Q‚Uپj”N‚ة‚ي‚¸‚©‚P‚Oچخ‚إ‘پگ¢‚µ‚ـ‚·پB پ@‚P‚Oچخ‚إ‚ح“–‘Rگ¢ژq‚ح‚¨‚炸پA‹‹ة‰ئ‚ح–³ژk‰üˆص‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB‚ج‚؟‚ةچ‚ٹ°‚ج’ي‚إ‚ ‚éچ‚‰i‚ة‰ئ“آ‚ًŒp‚®‚±‚ئ‚ھ‹–‚³‚ê‚ـ‚·‚ھپA––ٹْ—{ژq‚ج’mچs”¼Œ¸‚و‚è‚àŒµ‚µ‚¢‚P‚WپC‚O‚O‚OگخŒ¸‚ج‚P‚TپC‚O‚O‚Oگخ‚ئ‚³‚ê‚ـ‚·پB‚و‚ء‚ؤپAگ³ٹm‚ة‚ح–³ژk”pگâ‚©‚ç‚جگV‹Kژو‚è—§‚ؤ‚ب‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤‚ھپA‹Œ—جپi‚جˆê•”پj‚ًŒp‚¢‚¾‚±‚ئ‚à‚ ‚èپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‚جژ‘—؟‚ھŒ¸••‚ئ‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚©‚çˆب‰؛‚»‚ê‚ةڈ]‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپi“؟گىژہ‹I‚ة‚حپu‚ف‚بژûŒِ‚¹‚ç‚êپA<چ‚‰i‚ة>‚ ‚炽‚ة‰؛‚µ‹‹‚ي‚èپv‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBپj پ@‚±‚جژ‚ةژûŒِ‚³‚ꂽ‚ج‚حˆب‰؛‚ج‘؛‚إ‚·پi‚P‘؛‚¸‚آڈE‚ء‚ؤ‚¨‚èپA”²‚¯‚ھ‚ ‚é‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپjپB

پ@ڈéچèŒS‚ًŒ©‚ـ‚·‚ئپA‹•غ‚P‚P”Nˆب‘O‚ح‚·‚ׂؤ‚ج‘؛‚ھ–L‰ھ—ج‚إ‚·‚ھپAŒ¸••‚ة‚و‚èˆب‰؛‚ج‘؛‚ج‚ف‚ھ—جˆو‚ئ‚µ‚ؤژc‚è‚ـ‚·پB

پ@‚±‚جŒ¸••‚ة‚و‚è‰~ژRگى‰Eٹف‚¾‚¯‚إ‚TپC‚O‚O‚Oگخژم‚ًژûŒِ‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپA’OŒمچ‘‹«‚ـ‚إ‚ ‚ء‚½–L‰ھ—جˆو‚ھ‰~ژRگى‰ˆٹف‚ـ‚إ‹·‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB پ@“V•غ‚ج’A”nچ‘ٹGگ}پE’OŒمچ‘ٹGگ}‚ة‹Lچع‚³‚ꂽ’OŒمچ‘‹«‰ٹزپi“»پj‚حپA‹•غ‚P‚P”N‚جŒ¸••‚ـ‚إ‚ح–L‰ھ—ج‹«‚إ‚·‚ھپA–k‚©‚ç“cŒ‹پi‚½‚¢پ^ٹ–ىپj“»پEژOŒ´“»پE‰؛‹{پi‚µ‚à‚ج‚ف‚âپ^‰ح—œپj“»پE”n’n“»‚ئ‚ب‚èپA‚±‚ج‚¤‚؟ژOŒ´“»‚ة‚ج‚ف—ج‹«گخ‚ھŒ»‘¶پiژOŒ´‚ج–¯‰ئ‚ضˆعگفپj‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‰؛‹{پi‰ح—œپj“»‚ح‹v”ü•l‚ئ–L‰ھ‚ًŒ‹‚شپA’OŒمٹX“¹‚ئŒ¾‚ي‚ꂽژه—v‚ب‰ٹز‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·‚ج‚إپAژOŒ´“»‚ة–L‰ھ—ج‹«گخ‚ھŒڑ‚ؤ‚ç‚ꂽ‚ج‚ب‚ç‚خپA‰؛‹{پi‰ح—œپj“»‚ة‚àŒڑ‚ؤ‚ç‚ꂽ‚ح‚¸‚إ‚·‚ھپAژOŒ´“»ˆبٹO‚جچ‘‹«“»‚ة–L‰ھ—ج‹«گخ‚ھŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚½‹Lک^‚حŒ©‚آ‚¯‚ç‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB پ@“V•غ‚ج’A”nچ‘ٹGگ}‚ة•`‚©‚ꂽپAڈoگخŒSڈoگخ—ج‚ئ‚آ‚ب‚ھ‚é‰ٹزپi–@‰شژ›پ|ŒٹŒ©ژsڈêپE‘تچâپ|‰؛”«ژRپj‚â‹C‘½ŒSپiچ،گXپ|•ڑپEچ]–{پ|”ھژذ‹{پ^•ڑ‹y‚ر”ھژذ‹{‘؛‚ح“V•غ‚U”N‚ـ‚إ‚حڈoگخ—جپ¨Œِ—؟پj‚ئ‚ج‰ٹز‚حژه—vکH‚ئ‚حŒ¾‚¦‚ب‚¢‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA‰~ژRگىگ¼ٹف‚ج’A”n“¹پi–L‰ھٹX“¹پj‚إŒ©‚ـ‚·‚ئپAچ²–ى‘؛‚ح–L‰ھ—ج‚©‚當‰»‚Rپi‚P‚W‚O‚Uپj”N‚ج‘؛‘ض‚¦پ¦‚إŒِ—؟‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB‚»‚ج“ى‚ةگع‚·‚éڈمچ²–ى‘؛‚حپAڈoگخ—ج‚©‚ç“V•غ‚Uپi‚P‚W‚R‚Tپj‚جڈoگخ‘›“®‚ة‚و‚錸••‚إŒِ—؟‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB پ@‚و‚ء‚ؤپAچ²–ى‘؛‚ئڈمچ²–ى‘؛‚ج‹«پi‚±‚ج’n“_‚ج‹Œ’A”n“¹‚حپAŒ»چف‚حکA‘±‚µ‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚و‚¤‚إ‚·پj‚حپA•¶‰»‚Rپi‚P‚W‚O‚Uپj”N‚ـ‚إ‚ح–L‰ھ—ج‚ئڈoگخ—ج‚ج‹«پA‚»‚êˆبچ~‚ج“V•غ‚Uپi‚P‚W‚R‚Tپj”N‚ـ‚إ‚حŒِ—؟‚ئڈoگخ—ج‚ج‹«پA‚³‚ç‚ة‚»‚جŒم‚حˆê‰ٍ‚جŒِ—؟‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB’A”n“¹‚حژه—v‰ٹز‚ئ‚¢‚¦‚ـ‚·‚ج‚إپA–L‰ھ—ج‹«گخ‚ھŒڑ‚ء‚ؤ‚à‚¨‚©‚µ‚‚ح‚ب‚¢‚ج‚إ‚·‚ھ‚»‚ج‹Lک^‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپBڈoگخ—ج‘¤‚ة‚à‹«گخ‚ج‹Lک^‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB پ@‚ـ‚½پAڈoگخ—ج‹«گخ‚ج—“‚إ‚àڈ‘‚«‚ـ‚µ‚½’A”n•lٹX“¹ چ]–ى“»پi•½–}ژذ“ْ–{—ًژj’n–¼‘جŒnپ@•؛ŒةŒ§پF–L‰ھژs>چ]–ى‘؛پj‚إ‚حپAڈéچèŒSچ]–ىپi‹½–ىپj‘؛پi‹•غ‚P‚P”N‚جŒ¸••‚ـ‚إ‚ح–L‰ھ—جپj‚ئ”üٹـŒSگX–{‘؛•cŒ´پiڈoگخ—جپ¨“V•غ‚U”N‚جŒ¸••‚إŒِ—؟/–L‰ھژs’|–ى’¬گX–{پj‚ھ—ج‹«‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپA‚±‚؟‚ç‚à–L‰ھپEڈoگخ‘¤‚ئ‚à‚ة—ج‹«گخ‚ج‹Lک^‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB پ@ˆê•ûپA‹•غ‚P‚P”N‚جŒ¸••ˆبچ~‚ج—ج‹«‚ًچl‚¦‚ـ‚·‚ئپAچ‘‹«‚جژOŒ´“»‚©‚ç”ر’Jپi‚ك‚µ‚½‚ةپj“»‚ًŒo‚ؤ–L‰ھ‚ئ‚ًŒ‹‚ش‰ٹز‚إ‚حپA–ىڈم‘؛پi–L‰ھ—جپj‚ئ‰؛’كˆن‘؛پiŒِ—؟پj‚ج‹«‚ھ—ج‹«‚ئ‚ب‚èپA‰؛‹{پi‰ح—œپj“»‚©‚ç‚ج’OŒمٹX“¹‚إ‚حپA‰خ•ڈ‘؛پi–L‰ھ—جپj‚ئ‰؛‹{‘؛پiŒِ—؟پj‚ج‹«‚ھگV‚½‚ب—ج‹«‚ة‚ب‚è‚ـ‚·پB پ@’A”n“¹ڈم‚إ‚ح‘؛‘ض‚¦‚ج•¶‰»‚R”Nˆبچ~‚حپA‹م“ْژsڈم’¬‘؛پiŒ»چف‚ج“ا‚ف‚حپu‚±‚±‚ج‚©‚¢‚؟‚©‚ف‚ج‚؟‚ه‚¤پv‚¾‚ھپA•½–}ژذ“ْ–{—ًژj’n–¼‘جŒnپ@•؛ŒةŒ§پF–L‰ھژs>‹م“ْژsڈم’¬‘؛‚إ‚حپuپ\ ‚©‚ف‚ٌ‚؟‚هپiپ\’†’¬پEپ\‰؛’¬‚à‚»‚ꂼ‚êپ\‚ب‚©‚ٌ‚؟‚هپEپ\‚µ‚à‚ٌ‚؟‚هپjپv‚ئ‚³‚ê‚éپ^–L‰ھ—جپj‚ئ‘؛‘ض‚¦‚³‚ê‚ؤŒِ—؟‚ئ‚ب‚ء‚½چ²–ى‘؛‚ج‹«‚ھگV‚µ‚¢—ج‹«‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB‚±‚ê‚ç‚جگV‚µ‚¢—ج‹«‚ة‚à—ج‹«•W’Œ‚ج‹Lک^‚ح‚ب‚پA‚P‚WپC‚O‚O‚Oگخ‚ج‘هŒµ••‚ج’†‚إچàگ‚àŒµ‚µ‚©‚ء‚½‚±‚ئ‚©‚çپAگV‚½‚ة—ج‹«گخ‚حŒڑ‚ؤ‚ب‚©‚ء‚½پA‚à‚µ‚‚حŒڑ‚ؤ‚½‚ئ‚µ‚ؤ‚à–ط’Œ‚¾‚ء‚½‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

‚Q‚O‚Q‚Tپ^‚O‚Wپ^‚O‚Pپ@

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

پ@‰E–تپjپ@ڈ]گ¥گ¼–L‰ھپ¦—ج |

| پ@‘O–تپjپ@œnگ¥گ¼و²‰ھ—ج | |

| پ@چ¶–تپjپ@گ¥‚و‚èگ¼‚ئ‚و‰ھپ¦—ج | |

پ@ پ@ چ¶–تپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰E–ت چ¶–تپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰E–ت |

|

| |

پ@’A”nچ‘ڈéچèŒSژOŒ´‘؛پi–L‰ھ—جپ¨‹•غ‚P‚P<‚P‚V‚Q‚U>”N‚جŒ¸••‚ة‚و‚èŒِ—؟پ^–L‰ھژsژOŒ´پj‚ئ’OŒمچ‘ŒF–ىŒS‹v”ü•l‘؛پiŒِ—؟پ^‹’OŒمژs‹v”ü•l’¬پj‚جچ‘‹«پA’OŒمچ‘ٹGگ}‚ج‚¢‚¤ژOŒ´“»‚ة’u‚©‚ꂽ‚à‚ج‚ئ‚³‚ê‚éپBŒ»چف‚حژOŒ´‚ج–¯‰ئ‚ةˆعگفپB |

| |

پ@web‚إ‚±‚ج—ج‹«گخ‚ج‰و‘œ‚ًŒ©‚½‚±‚ئ‚ھ‚ ‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚ھپA‚R–ت’¤‚è‚ئ‚¢‚¤ڈî•ٌ‚ة‚حگG‚ê‚ؤ‚¨‚炸پA‚µ‚©‚à‰،–ت‚ح•ِ‚µ•¶ژڑ‚©‚آچ¶‰E‚إٹ؟ژڑ‚ئٹ؟ژڑ‚ذ‚ç‚ھ‚بچ¬‚¶‚è‚ًڈ‘‚«•ھ‚¯‚ؤ‚ ‚èپA–ع‚ة‚µ‚½ژ‚ة‚ح’¹”§‚ھ—§‚آ‚ظ‚ا‚ة‹»•±‚µ‚ـ‚µ‚½پBگخŒ©چ‘ژOچâ“»‚ج•l“c—ج‹«گخ‚ج‚و‚¤‚ة‚R–ت‚ج‚¤‚؟‚ج‚P–ت‚¾‚¯‚ھ•ِ‚µ‚ؤ‚ ‚é‚ج‚حŒ©‚½‚±‚ئ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپA•¶ژڑ–ت‚R–ت‚ج‚¤‚؟‚ج—¼‰،–ت‚ھ•ِ‚µ•¶ژڑ‚ج—ج‹«گخ‚ح‹L‰¯‚ة‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB ڈم‹L‚ج‚و‚¤‚ةژOŒ´‘؛‚ح“V•غ‚P‚P”N‚جŒ¸••‚ة‚و‚èŒِ—؟‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ج‚إپAژOŒ´“»‚ةŒڑ‚ؤ‚ç‚ꂽ‚à‚ج‚إ‚ ‚é‚ب‚ç‚خ‚»‚êˆب‘O‚ةچى‚ç‚ꂽ‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپA‚»‚ê‚ة‚µ‚ؤ‚ح—¼‰،–ت‚ً•ِ‚µژڑ‚ة‚µ‚ؤپA‚³‚ç‚ة‚حٹ؟ژڑ‚ئ‚ذ‚ç‚ھ‚ب‚ًژg‚¢•ھ‚¯‚é‚ج‚حŒ|‚ھچׂ©‚¢‚ب‚ئ‚¢‚¤ˆَڈغ‚إ‚·پB پ¦چ¶‰E‚جپu‰ھپv‚ج•¶ژڑ‚حپuژlژ~پv‚à‚µ‚‚حپuژlگ³پv‚ً•ِ‚µ‚ؤ‚ ‚é‚و‚¤‚إ‚·‚ھپAژ„‚جٹآ‹«‚إ‚ح•¶ژڑ‰»‚¯‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚·پB  Œ»چف‚±‚ج—ج‹«گخ‚ً•غŒى‚³‚ê‚ؤ‚¢‚邨‘î‚ج‚²ژهگl‚حپAپu‚ب‚؛ژ©•ھ‚ج‰ئ‚ة‚ ‚é‚ج‚©‚ح‚ي‚©‚ç‚ب‚¢پv‚ئ‚¨‚ء‚µ‚ل‚ء‚ؤ‚¢‚ç‚ء‚µ‚ل‚¢‚ـ‚µ‚½پBŒ»چف‚جژOŒ´“»‚حگط’ت‚µ‚ؤ‚ ‚èپA‚ ‚é‚¢‚ح“»‚ًگط’ت‚µ‚½‚ئ‚«‚ةگو‘مپEگوپX‘م‚ھ•غŒى‚µ‚½‚à‚ج‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB‰ھ‚ج•¶ژڑ‚ ‚½‚è‚إ‚Q‚آ‚ةگـ‚ê‚ؤ•âڈC‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚±‚ê‚ح‚²ژهگl‚ھگê–ه‰ئپiگخ‰®پj‚ةˆث—ٹ‚³‚ꂽ‚»‚¤‚إ‚·پB |

| |

چ‚‚³پ@‚P‚Q‚Rپ~‰،پ@‚Q‚PپD‚Tپ~‰œچsپ@‚Q‚PپD‚Tپicmپjپ@پ@پ@پ@‚Q‚O‚Q‚Tپ^‚O‚Wپ^‚O‚P |

پ@’OŒم“c•س—ج‹‹ة‰ئ‚R‚TپC‚O‚O‚Oگخ‚ج‘و‚R‘م چ‚گ·‚حپAٹ°•¶‚Rپi‚P‚U‚U‚Rپj”N‚ة’ي‚جچ‚–ه‚ة—ج“à‚ج‚QپC‚O‚O‚Oگخ‚ً•ھ’m‚µ‚ـ‚·پB‚ئ‚±‚ë‚ھچ‚گ·‚حٹ°•¶‚Wپi‚P‚U‚U‚Wپj”N‚ة’A”nچ‘–L‰ھ‚ة“]••‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB‚±‚جژ‚ةچ‚–ه‚ج‚QپC‚O‚O‚Oگخ‚ً•¹‚¹‚ؤ’A”n‚ة‚R‚TپC‚O‚O‚Oگخ‚ئ‚³‚ê‚ـ‚·‚ج‚إپAچ‚–ه‚حŒZچ‚گ·‚ئ‹¤‚ة’A”n‚ةˆع‚èپAگV‚½‚ة’A”n‚إ‚QپC‚O‚O‚Oگخ‚ً•ھ’m‚³‚ê‚ـ‚·پB

پ@‚±‚ê‚ً‚à‚ء‚ؤچ‚–ه‚ً‘c‚ئ‚µ‚ؤٹّ–{ژ…ˆن‹‹ة‰ئ‚ھگ¬—§‚µپAˆبچ~–‹––‚ـ‚إ‚X‘م‘±‚«‚ـ‚·پBٹpگى“ْ–{’n–¼‘هژ«“Tپ@•؛ŒةŒ§کa“cژR’¬پ@ژ›“à‘؛پi‹كگ¢پj‚ة‚حپu‹‹ةژپ‚ج’mچs‚حژ…ˆن’n‹و‚إ‚PپC‚O‚U‚XگخپA”üٹـŒS‚X‚R‚Pگخپv‚جŒv‚QپC‚O‚O‚Oگخ‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ـ‚½•½–}ژذ“ْ–{—ًژj’n–¼‘جŒn‚ج•؛ŒةŒ§پF’©—ˆŒS>کa‘½ژR’¬>ژ›“à‘؛‚ة‚حپuپiژ…ˆن‹‹ةژپ’mچs’n‚حپj—{•ƒŒS‚Rƒ–‘؛پE”üٹـŒS‚Vƒ–‘؛‚إ‚ ‚ء‚½‚ئگ„’肳‚ê‚éپv‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚èپA’n–¼‘جŒn‚ًˆب‚ء‚ؤ‚µ‚ؤ‚àژ…ˆن‹‹ةژپ‚ج’mچs’n‚ًٹm’è‚إ‚«‚ب‚©‚ء‚½‚و‚¤‚إ‚·پB

پ@”üٹـŒS‚ج‚Vƒ–‘؛‚جڈoچى‚ًڈœ‚‚ئ‚X‚R‚OپD‚V‚Vگخپiڈoچى‚ًٹـ‚ك‚é‚ئ‚PپC‚O‚V‚QپD‚S‚Tگخپj‚ة‚ب‚èپA’n–¼‘هژ«“T‚ج‚¢‚¤”üٹـŒS‚X‚R‚Pگخ‚ئ‚ز‚ء‚½‚èچ‡‚¢‚ـ‚·پBپiٹ°•¶‚W”N‚ج•ھ’mژ‚ئ–‹––‚جگخچ‚‚ھچ‡‚¤‚ج‚حپAگV“cٹJ”‚ھڈoچى‚ئ‚¢‚¤Œ`‚إ‚ـ‚ئ‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚é‚©‚ç‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پBپj

پ@ˆê•û‚ج—{•ƒŒS‚حپAژ›“à‘؛‚ح‚»‚à‚»‚àژ…ˆنگw‰®‚جڈٹچف’n‚إ‚·‚©‚çپAژ›“à‘؛پE—رٹ_‘؛‚ج‚Qƒ–‘؛‚ھژ…ˆن‹‹ةژپ’mچs’n‚إ‚ ‚邱‚ئ‚حٹeژ‘—؟‚ة‘ٹˆل‚ھ‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚±‚ج‚Q‘؛‚إ–‹––پi–¾ژ،ڈ‰‚كپj‚جگخچ‚‚ھ‚W‚X‚Sگخ‚ ‚è‚ـ‚·‚ج‚إپA‚Q‚O‚Oگخ‘OŒم‚ج‘؛‚ھ‚à‚¤ˆê‘؛‚ ‚é‚ح‚¸‚إ‚·پB

پ@ٹpگى“ْ–{’n–¼‘هژ«“T‚ة‚حپAژ…ˆن‹‹ةژپ‚ج’mچs’n‚حپuژ…ˆن’n‹وپv‚ة‚ ‚ء‚½‚ئڈ‘‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB’†گ¢ژ…ˆن‘‘‚جگ³ٹm‚ب”حˆح‚ح‚ي‚©‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپA–¾ژ،‚Q‚Q”N‚ةچsگ‘؛‚ئ‚µ‚ؤ‚جژ…ˆن‘؛‚حپA—رٹ_پEژ›“àپEژ؛گ¶پEچ‚گ¶“cپEژsڈêپEکa“cپE“àٹCپE’|ƒm“àپE’©“ْ‚جٹe‘؛‚ھچ‡•¹‚µ‚ؤگ¬—§‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@ژ؛گ¶پEچ‚گ¶“cپEژsڈêپEکa“c‚حŒ³ک\ˆبچ~‚حڈoگخ—جپi‰أ‰i‚S”N‚ج‘؛‘ض‚¦‚إŒِ—؟پj‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپA—ًژj’n–¼‘جŒn‚إ‚حچ‚گ¶“c‚ئژsڈê‚ح‘ٹ‹‹‘؛‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB’|ƒm“à‘؛پi’©—ˆژsکa“cژR’¬’|ƒm“àپj‚حŒِ—؟پA“àٹC‘؛پi’©—ˆژsکa“cژR’¬“àٹCپj‚ح’|ƒm“à‘؛‚ج“àپAڈoگخŒS‰œژR‘؛‚ج“à ’©“ْپi’©—ˆژsکa“cژR’¬’©“ْپj‚ح–îچھ‹âژR•t‚«Œِ—؟‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@ٹpگى“ْ–{’n–¼‘هژ«“Tپ@•؛ŒةŒ§کa“cژR’¬ چ‚گ¶“c‘؛پi‹كگ¢پj‚إ‚حپuٹ°•¶‚R”Nپi‚W”N‚جŒë‚è‚ئژv‚ي‚ê‚éپj–‹•{‚ئٹّ–{‹‹ةژپ‚ج‘ٹ‹‹پAŒ³ک\”Nٹش‚©‚ç‚حڈoگخ—جپv‚ئ‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@•½–}ژذ“ْ–{—ًژj’n–¼‘جŒnپ@•؛ŒةŒ§پF’©—ˆŒS>کa“cژR’¬>چ‚گ¶“c‘؛‚إ‚حپA‡@پuٹ°•¶‚W”Nچ‚–ه—ج‚ة‚ب‚ء‚½‚ئچl‚¦‚ç‚êپA–L‰ھ”ث‹Œ‹‹ة—جژO–œŒـگçگخ‘؛پXچ‚•tپi‰ھ–{‰ئ•¶ڈ‘پj‚ة‚حچ‚‚Q‚T‚Pگخ—]‚ئ‚ ‚é‚ج‚إ‘ٹ‹‹‚ئچl‚¦‚ç‚ê‚éپvپ@‡Aپu•َ‰i‚Rپi‚P‚V‚O‚Uپj”N‚جگهگخگ–¾’mچs–عک^پiگهگخ‰ئ•¶ڈ‘پj‚ة—{•ƒŒSŒـژl‚©‘؛‚ج‚¤‚؟‚ة‹Lچع‚³‚ê‚é‚ج‚إڈoگخ—ج‚إ‚ ‚èپA‰أ‰i‚S”Nپi‚ج‘؛‘ض‚¦پj‚ـ‚إ“¯—ج‚إگ„ˆع‚·‚éپvپ@‡Bپuچ‚‚P‚O‚Rگخ‚ھگ¶–ى‘مٹ¯ژx”zپiŒِ—؟پj‚إپA‚ظ‚©‚حڈoگخ”ث—ج‚إ‚ ‚ء‚½پi’A”nچ‘—¼‘مٹ¯ڈٹژx”z‘؛پXچ‚’ پjپv‚ئ‚R‚آ‚جڈî•ٌ‚ھ‰سڈًڈ‘‚«‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@‚ا‚؟‚ç‚جژ«“T‚àپuچ‚گ¶“c‘؛‚حچ‚–ه‚ة•ھ’m‚³‚ꂽ‘ٹ‹‹‘؛‚¾‚ء‚½‚ھپA’x‚‚ئ‚à‚P‚Wگ¢‹I‚جڈ‰“ھ‚ة‚حڈoگخ—ج‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚½پv‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB—ل‚¦‚خپAژ…ˆن‹‹ةژپ‚ئŒِ—؟‚ج‘ٹ‹‹‚©‚çپAŒِ—؟‚ج•”•ھ‚ھڈoگخ—ج‚ة‚ب‚ء‚½‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئ‚àچl‚¦‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚»‚¤‚µ‚ـ‚·‚ئ’n–¼‘جŒn‡B‚جپu‚P‚O‚Rگخ‚جŒِ—؟پEژc‚è‚حڈoگخ—جپv‚ئ‚حگ®چ‡‚µ‚ـ‚¹‚ٌپB

پ@گهگخگ–¾’mچs–عک^‚ئ’A”nچ‘—¼‘مٹ¯ڈٹژx”z‘؛پXچ‚’ ‚ئ‚¢‚¤ڈoگخ—جپE–‹•{‘مٹ¯‚»‚ꂼ‚ê‚جŒِ•¶ڈ‘‚ةپAچ‚گ¶“c‘؛‚ح‰ن‚ھ—جپi‘ٹ‹‹پj‚ئڈ‘‚©‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ج‚إپAچ‚گ¶“c‘؛‚جژ…ˆن‹‹ةژپ’mچs’n‚حپAŒ³ک\‚جچ ‚ة‚¢‚¸‚ê‚©‚ةˆع‚³‚ꂽ‚ج‚إ‚ح‚ب‚¢‚©‚ئ’T‚µ‚ـ‚µ‚½‚ھپA’A”nچ‘“à‚إ‚حŒ©‚آ‚¯‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌپB

پ@•¶ژڑ‚ھ‚ ‚镶–¾‚جپA‚½‚©‚¾‚©‚Q‚O‚O”Nژم‘O‚ج‚±‚ئ‚ھ‚±‚ٌ‚ب‚ة‚à‚ي‚©‚ç‚ب‚¢پiŒ‹چ\’O”O‚ةˆê‘؛‚¸‚آ’T‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پj‚ج‚©‚ئژv‚¢‚ـ‚·‚ھپA‚à‚µٹب’P‚ة‚ي‚©‚邱‚ئ‚ب‚ç‚خپA‚¢‚‚آ‚©‚جژ«“T‚ًˆّ‚¯‚خ“ڑ‚¦‚ھچع‚ء‚ؤ‚¢‚é‚إ‚µ‚ه‚¤‚µپAپuژ…ˆن‹‹ةژپ’mچs’nپv‚ب‚è‚جƒڈپ[ƒh‚إŒںچُ‚·‚ê‚خ‚·‚®‚ة‚`‚h‚ھ‹³‚¦‚ؤ‚‚ê‚é‚إ‚µ‚ه‚¤پBƒlƒbƒgڈم‚ج‚ا‚±‚ة‚àٹY“–‚جڈî•ٌ‚ھ‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚حپA‚ي‚©‚ç‚ب‚¢‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚ب‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB

پ@ژ„‚ئ‚µ‚ؤ‚حپA‚»‚ê‚ھ–{“–‚ة•K—v‚ب‚±‚ئ‚ب‚ç‚خپA•ت‚ج‚±‚ئ‚ً’²‚ׂؤ‚¢‚ؤ‚ذ‚ه‚ء‚±‚è‚ئŒ©‚آ‚©‚é“™پA‚¢‚آ‚©Œü‚±‚¤‚©‚çگ³‰ً‚ھ‚â‚ء‚ؤ‚‚é‚ئچl‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

|

|||||||||||||||||||||||||||

‚Q‚O‚Q‚Tپ^‚O‚Wپ^‚O‚Pپ@

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|