以下は2021/08/01の追記です。(以下「西條誌」・「西條領境石」及び史料の引用にのみ「條」の文字を使っています。)

西條誌(天保13<1842>年)には19基の領境石の記載があるのですが、当ページの掲載は9基、現存しているが私は未発見のものが2基ありま

す。残りの所在不明8基を西條誌から拾いました。

す。残りの所在不明8基を西條誌から拾いました。

まず初めに、例えば宇摩郡・近井郷・土居組の畑野村の欄には「村境 東は土居村・入野村、西は御料上野村、南は御料浦山村、北は御料北野村」と

書かれています。東以外の三方は他領(御料)境だったわけですが、このうち上野村境の1基しか境石の記録がありません。これは街道を歩く人に対し

て行政権・司法権を示すものとして、主要街道上にのみ建てたということでしょう。(以下、橋の東<西>詰と表記していますが、それぞれに橋が架かってい

たかは確認していません。また、街道が往時から大きく逸れていないという前提です。)

書かれています。東以外の三方は他領(御料)境だったわけですが、このうち上野村境の1基しか境石の記録がありません。これは街道を歩く人に対し

て行政権・司法権を示すものとして、主要街道上にのみ建てたということでしょう。(以下、橋の東<西>詰と表記していますが、それぞれに橋が架かってい

たかは確認していません。また、街道が往時から大きく逸れていないという前提です。)

2023/03/01 追記 今昔マップを使い、明治の地図に原位置(と思われる場所)を落とし込んでみました。日本に初めて自動車が輸入されたのは

明治31年ですが、本格的に国内を走り出したのは大正になってからですから、明治末期の道路はまだ江戸時代の道と、鉄道が通った・橋が架かった等

がない限り、さほど変化がないと考えています。(1/50,000地図なのでマークがピンポイントではありません。ご了承ください。)

明治31年ですが、本格的に国内を走り出したのは大正になってからですから、明治末期の道路はまだ江戸時代の道と、鉄道が通った・橋が架かった等

がない限り、さほど変化がないと考えています。(1/50,000地図なのでマークがピンポイントではありません。ご了承ください。)

〇福武村(西条市福武) 「境石 一箇所 当村の内の往還大道 上島山村境にあり」(巻の四)

現在の西条市に下島山はありますが、上島山は見当たりません。西條誌の下島山村欄には「村を上下に分かち上島山村 下島山村あり。上島山村

は小松領に属す。上島山村の山の上に大濱と称する所あり (以下略)」となっていますが、松山自動車道飯岡トンネル脇に大浜の字が見えますので、上島山

は飯岡の一部となっているのでしょう。具体的には讃岐街道上 現在の国道11号 ローソン西条福武太田店の東先に「従是西」で、小松領境石と並ん

で建っていたのでしょうか。

は小松領に属す。上島山村の山の上に大濱と称する所あり (以下略)」となっていますが、松山自動車道飯岡トンネル脇に大浜の字が見えますので、上島山

は飯岡の一部となっているのでしょう。具体的には讃岐街道上 現在の国道11号 ローソン西条福武太田店の東先に「従是西」で、小松領境石と並ん

で建っていたのでしょうか。

〇畑野村(四国中央市土居町畑野) 「境石 一ヶ所 当村の西 御料上野村(土居町上野)境にあり」(巻の十七)

国道11号と予讃線の間の讃岐街道上、西谷川に架かる橋(橋名不明)の東詰に「従是東」でしょうか。今昔マップから新居濱 明治39年測図 明治4

1.8.30発行で見たこのあたりになるでしょう。畑野村の讃岐街道上東隣は西条領土居村。宇摩郡地図 地誌付(年不詳ながら明治初期)で見ると、こ

の橋は招幸橋となっていますが、現在の橋名はきっと違うでしょう。

1.8.30発行で見たこのあたりになるでしょう。畑野村の讃岐街道上東隣は西条領土居村。宇摩郡地図 地誌付(年不詳ながら明治初期)で見ると、こ

の橋は招幸橋となっていますが、現在の橋名はきっと違うでしょう。

〇津根村(四国中央市土居町津根) 「境石 一ヶ所 御料藤原(土居町藤原)境にあり」(巻の十八)

讃岐街道上、桧木川に架かる中津橋の東詰に「従是東」でしょうか。西條誌では藤原境となっていますが、実際は御料中村を含めて3村境となってい

ます。今昔マップから新居濱 明治39年測図 明治41.8.30発行で見ると、町村境が見えます(明治39年当時は宇摩郡津根村<土居町津根>と同郡

小富士村<土居町藤原及び中村>)の境。津根村の讃岐街道上東隣は西条領上野田。

ます。今昔マップから新居濱 明治39年測図 明治41.8.30発行で見ると、町村境が見えます(明治39年当時は宇摩郡津根村<土居町津根>と同郡

小富士村<土居町藤原及び中村>)の境。津根村の讃岐街道上東隣は西条領上野田。

〇西寒川村(四国中央市寒川町) 「境石 一ヶ所 当村の西 御料大町村(豊岡町大町)境にあり」(巻の十九)

寒川と大町は西谷川を境としていませんので、讃岐街道上 住所でいうと四国中央市寒川町4313−3先のT字路あたりに「従是東」でしょうか。今昔

マップから新居濱 明治39年測図 明治41.8.30発行で見ると、町村境が見えます(明治39年当時は宇摩郡寒川村<寒川町>と同郡豊岡村<豊岡町

大町>の境)。西寒川村の讃岐街道上東隣は西条領東寒川村、さらに東寒川村の東隣は御料具定村で、寒川の西條領境石があり。

マップから新居濱 明治39年測図 明治41.8.30発行で見ると、町村境が見えます(明治39年当時は宇摩郡寒川村<寒川町>と同郡豊岡村<豊岡町

大町>の境)。西寒川村の讃岐街道上東隣は西条領東寒川村、さらに東寒川村の東隣は御料具定村で、寒川の西條領境石があり。

〇長田村(四国中央市豊岡町長田) 「境石 二ヶ所 当村西 御料野田村(土居町野田)境と同東の御料豊田村(豊岡町豊田)境とにあり」(巻の十九)

下野田との境(詳しくは上野田の西條境石欄に)は讃岐街道上、大地川に架かる橋(橋名不明)の東詰に「従是東」、豊田との境は讃岐街道上、鎌谷

川に掛かる豊田橋の西詰に「従是西」でしょうか。今昔マップから新居濱 明治39年測図 明治41.8.30発行で見ると、西の野田との境には町村境

が見えます(明治39年当時は宇摩郡豊岡村<豊岡町長田>と同郡野田村の境。一方、明治39年当時の東境は、豊岡村内<字長田と字豊田の境>です

から、町村境は見えません)。

川に掛かる豊田橋の西詰に「従是西」でしょうか。今昔マップから新居濱 明治39年測図 明治41.8.30発行で見ると、西の野田との境には町村境

が見えます(明治39年当時は宇摩郡豊岡村<豊岡町長田>と同郡野田村の境。一方、明治39年当時の東境は、豊岡村内<字長田と字豊田の境>です

から、町村境は見えません)。

宇摩郡地図 地誌付(年不詳ながら明治初期)で見ると、上で橋名不明とした大地川に架かる橋は、長田側では相生橋・野田側では相合橋となっていま

す。両村で呼び名が違ったのでしょうか。意味も微妙に違いますが、いずれにしろと両村を結ぶ大事な橋だったのでしょう。また、豊田橋とした橋も豊田

側では鎌谷橋ですが、長田側では釜谷川橋と書かれているように見えます。

す。両村で呼び名が違ったのでしょうか。意味も微妙に違いますが、いずれにしろと両村を結ぶ大事な橋だったのでしょう。また、豊田橋とした橋も豊田

側では鎌谷橋ですが、長田側では釜谷川橋と書かれているように見えます。

〇中之庄村(四国中央市中之庄町) 「境石 二ヶ所 当村西 御料具定村(具定町)境と今治領三島村(三島金子)との境にあり」(巻の二十)

具定との境は、県道126号讃岐街道上 大谷川に掛かる幸橋の東詰に「従是東」、三島との境は、讃岐街道上 住所でいうと中之庄町557−3の先

あたりに「従是西」でしょうか。今昔マップから三嶋 明治39年測図 明治41.7.30発行で見ると、西は宇摩郡中之庄村内中之庄と具定の境ですので

町村境は引かれていませんが、東は同郡三島村との境が見えます。

あたりに「従是西」でしょうか。今昔マップから三嶋 明治39年測図 明治41.7.30発行で見ると、西は宇摩郡中之庄村内中之庄と具定の境ですので

町村境は引かれていませんが、東は同郡三島村との境が見えます。

以下の2基は現存しているのは間違いないのですが、私が見つけられていない石です。

〇中村(新居浜市中村) 「境石 当村の西 小松領萩生村境(同市萩生)にあり」(巻の十三)

讃岐街道 黒岩橋の際に建っていた領境石です。この石に関しては事前に新居浜市のしかるべきところにお聞きしたのですが、存在を把握していらっ

しゃいませんでした。行けばわかるだろうと現地でかなり探したのですが、見つけられませんでした。帰宅後再度情報を整理したところ、どうやら本郷の

旧宅に移設されているのではないかと推測したのですが、それから県境を越えられない2年が経ち、今あらためてネット上で地図を検索すると、バイパス

建設に引っかかったようで、そのお宅の住所がなくなってしまっており、以降の手掛かりはありません。今昔マップから新居濱 明治39年測図 明治4

1.8.30発行で見たここが原位置になりましょうか。

しゃいませんでした。行けばわかるだろうと現地でかなり探したのですが、見つけられませんでした。帰宅後再度情報を整理したところ、どうやら本郷の

旧宅に移設されているのではないかと推測したのですが、それから県境を越えられない2年が経ち、今あらためてネット上で地図を検索すると、バイパス

建設に引っかかったようで、そのお宅の住所がなくなってしまっており、以降の手掛かりはありません。今昔マップから新居濱 明治39年測図 明治4

1.8.30発行で見たここが原位置になりましょうか。

〇金川村(四国中央市金田町金川) 「境石 一ヶ所 当村の東 今治領半田村境にあり」(巻の二十)

この石に関しては、四国中央市のしかるべきところから「金川の民家にある」という情報をもらい、現地を尋ねましたが空振りでした。私もフィールドワー

クに参加している「近世以前の土木・産業遺産」の画像を見ると、舗装道の脇ではなさそうな、かなり寂しい場所にありそうです。西條領境石の多くが街

道上にありますので、この石も土佐北街道上にあるのではと検索してみましたが、土佐北街道を歩いたどのホームページ・ブログにもこの石の情報はあ

りません。原位置は、今昔マップから三嶋 明治39年測図 明治41.7.30発行で見たこのあたりでしょうか。

クに参加している「近世以前の土木・産業遺産」の画像を見ると、舗装道の脇ではなさそうな、かなり寂しい場所にありそうです。西條領境石の多くが街

道上にありますので、この石も土佐北街道上にあるのではと検索してみましたが、土佐北街道を歩いたどのホームページ・ブログにもこの石の情報はあ

りません。原位置は、今昔マップから三嶋 明治39年測図 明治41.7.30発行で見たこのあたりでしょうか。

街道は私の専門外ですが、現在の土佐北街道は、大西神社(金田町金田2592)を東から回り込むルートが指定されているようですが、宇摩郡地図

地誌付(年不詳ながら明治初期)では、三角寺川沿いに西から上がって来るルートとして描かれています。

地誌付(年不詳ながら明治初期)では、三角寺川沿いに西から上がって来るルートとして描かれています。

この2基の所在が分かる方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。

西條誌を読み始めると、例えば巻の十三 中村欄には「塚から美しい陶器類が出土したため、九州の陶器の名所、唐津の名を採り唐津塚と名付け

た。」等面白い話が目白押しで先に進みません。

た。」等面白い話が目白押しで先に進みません。

追記ここまで

| |

これより北) 従 是 北 西 條 領 |

| これより南) 従 是 南 西 條 領 | |

|

|

| |

現在は西条市周布の周布公民館に2基並んで。 周布郡周敷村(西条市周布)は一部が西条領、一部が小松領になりますが、小松領との境石(是より北石)があったところは、周布郡吉田村(同市吉田/一部が小松領・一部は西条領)との境となるようです。松山領との境石(是より南石)は松山領周布郡三津屋村(同市三津屋)との境。

西條誌の周敷村欄には「境石二ヶ所 当村東・小松領吉田村境、同北・松山領三津屋村境とにあり」(巻の十二)と記載されています。同誌の周敷村の村境欄には「東は小松領北条村、西は松〇(山)領田野村、南は小松領吉田村、北は松山領三津屋村」となっています。

村境の欄には「南は小松領吉田村」となっていますが、境石欄には「当村東・小松領吉田村境」と記されています。領境石が「これより北」を指していることから、境石欄の小松領吉田境は「当村南」の方が正しいのかもしれません。

周敷村が西条領・小松領に分かれていることに関しては、「当村(は)小松領の周敷村と入り交り 犬牙相接すというよりもはなはだしく 一在所のうち(に)あの(小松)方の民家とこの(西条)方の民家と入り組み軒を並べて建ち」と記されています。また、小松領周敷村からは西条領周敷村のことを大組と呼び、西条領周敷村からは小松領周敷村のことを四百石組(小松領周敷村は400石余/西条領は1,800石余)と呼んだとも書かれています。

ここからは2023/03/01の追記です。

是より北(小松領)境石について、現地に掲げられた「周布ふるさとこみち案内図」に従い、現在の県道144号線と崩口(くれくち)川が交差する地点としていましたが、あらためて今昔マップから西条町 明治39年測図 明治41.4.30発行で見ると、県道144号線となる道は、明治39年の時点ではまだ見当たりません。

もう少し詳しい地図はないかと検索したところ、愛媛県立図書館のデジタルアーカイブから、周布郡地図 地誌付(年不詳とされていますが、郵便局等の記載があり、明治以降のものです)を見つけました。同地図で見ますと周布村に「里道」が見え、里道は最終的に讃岐街道(国道11号線)に繋がっています。この里道(りどう)は明治9年に定められた、国道・県道・里道の里道を指すものと思われ、大雑把に言えば後に市町村道となるものです。同地図の讃岐街道は國道となっています。

この里道が県道144号に該当するのかと思いましたが、詳しく見ていくと、里道は寂光院(周布2175)の東で崩口川に架かる橋(定敷橋と書かれているか?)を渡り、瓢箪池(現在の表記はひょうたん池)の西で吉田村と石田村の村境上を通り中山川に行き当たります。

この道を今昔マップから西条町 明治39年測図 明治41.4.30発行に落とし込みますと、北(上)のマークで崩口川を渡り(現在の地理院地図にも橋は描かれていませんが、橋が掛かっています)、南(下)のマークの地点は吉田と石田の町丁境です。そうすると里道上の周布村と吉田村の村境(領境)は、真ん中のマーク(周布60−3先)になります。

西条藩の他の例を見ましても、領境石はすべて街道上に建っています。よって、周布村に於ける領境石も周布村を通る2つの大道、松山往還(これより南石で触れます)と里道に建てられたと考えるべきでしょう。

それらを検討した結果、原位置を周布60−3先に訂正し、原位置と思われる場所としていた画像を削除します。

本稿には関係ありませんが、周布郡地図 地誌付に描かれた字名・神社寺院はもちろん、村境の凸凹を現代地図と付き合わせても飽きず、この地図だけで一日遊んでいられます。一例として、北条の周布と吉田の間への凸は区画整理されておらず、現在も同じ形です。一方で、現在の壬生駅南側で、北条が飛び地になり、三津屋は北条に食い込む状況になっていますが、同地図で見ると、確かに周布も含めて境が複雑ですが、飛び地にはなっていません。

是より南(松山境)石の原位置は、今昔マップから西条町 明治39年測図 明治41.4.30発行で見たここになりますが、こちらを周布郡地図 地誌付で見ますと松山往還となっており、この道筋はすぐに池田村(西条領)との村境になります。(これより南<松山境>石の原位置としていた画像の場所は合っていたのですが、向きがおかしかったので一緒に削除しました。)

是より南(松山境)石と是より北(小松境)石の両石を今昔マップから西条町 明治39年測図 明治41.4.30発行の一つの地図に落とすとこんな感じです。「周布村の2基の領境石は、同一街道上ではない」とこの欄に書いていましたが、これより南(松山境)石の原位置は、周布村と三津屋村の村境で、松山往還と里道の交差する場所ですから、この里道上として考えると、2つの領境石は一つの通路上の、周布村の両端に建っていたことになります。(松山往還上の隣村は、池田村で西条領なので領境石は建たない。)

ここからは一応検討したので覚書程度に記しておきます。

周布郡地図 地誌付で見ると、周布村と吉田村の間には上記の里道の他に、両村の中心部を結ぶ小松通路・周布村通路とされる道があります。密乗院の西から地蔵堂橋を渡り、清淨院の西を通り、宮ノ上橋で八幡神社(徳威神社)西へ至ります。この道はそのままダイレクトに中山川を渡り、やはり讃岐街道(国道11号)へ繋がります。

今昔マップから西条町 明治39年測図 明治41.4.30発行に落とすと、上のマークが地蔵堂橋(現在は周布橋)、下のマークが宮ノ上橋(現在は吉田橋)となり、真ん中のマークが村境となります。

こちらの領境に置かれた可能性がないわけではありませんが、周布郡地図 地誌付を見ると、里道が松山往還と讃岐街道を繋ぐ脇通路として機能していたと思われます。西條誌には吉田村境と三津屋村境の2ヶ所に、1本ずつの境石を建てたと記されています。吉田村境に1本しか建てなかったのならば、小松通路上よりも里道上に建てたでしょう。

|

| |

久しぶりにこれだけ撮影しにくい境石を見ました。これより南(松山領との境)石は2つに、これより北(小松領との境)石は3つに折れており、それぞれ鎹(かすがい)が打ち込んであります。 両石とも高さには四角錐のとんがり頭を含んでいません(身長よりも高い石は、頭まで計ろうとすると不正確になるため)。また両石とも本来地中にある部分が露呈しており、( )内が境石としての、とんがり頭を除いた本来のサイズ。 |

| |

これより北<小松領との境>) 高さ 215(188)×横 23×奥行 23(cm) 花崗岩 これより南<松山領との境>) 高さ 204(187)×横 23.5×奥行 23.5(cm) 花崗岩 |

| |

従 是 東 西 條 領 |

|

|

| |

現在は原位置の道を挟んだ西条市小松町新屋敷に。新居郡氷見村(西条市氷見)が西条領、周布郡新屋敷(西条市小松町新屋敷)は小松領になります。石灯ろうの前の道が讃岐街道になりますので、現在の位置より若干南(現地案内板には11.5m南の表示)の讃岐街道上にあったと思われます。 本来は西条領である氷見側(道路東)にあるべきものでしょうが、この讃岐街道と交差する道を通した時に移動させたそうで、道の東側には建てる場所がなかったのかもしれません。  西條誌の氷見村欄には「境石 当村西の端にあり、新居・周敷二郡の境ならびに西條小松両領の境は、小松城下東町の端・南北よりわたる道筋を境とす この道の東脇にこの境石あり 道より西は小松東町なり」(巻の七)と記載されています。氷見村の讃岐街道上東隣は西条領西泉村の内 野々市。 山路の松山領境石で「今治城がこんなにも近いなんて」と書きましたが、この氷見の西條領境石(西条・小松境)から小松陣屋はさらに目と鼻の先です。=讃岐街道もすぐそばということになりますので、太平の世とは言え、一柳様は枕を高くして眠れなかったかも。 2023/03/01追記 今昔マップから西条町 明治39年測図 明治41.4.30発行で見た原位置はここになります。本来は文字が西(小松領新屋敷村)を向いて建っていなければなりませんが、現位置で西向きに建てると、文字を読めなくなるので仕方がないことです。 |

| |

3つに折れて修復されています。 |

| |

高さ 165×横 23.5×奥行 23.5(cm) 花崗岩 |

| |

従 是 西 西 條 領 |

|

|

| |

四国中央市土居町土居 延命寺いざり松の横に。

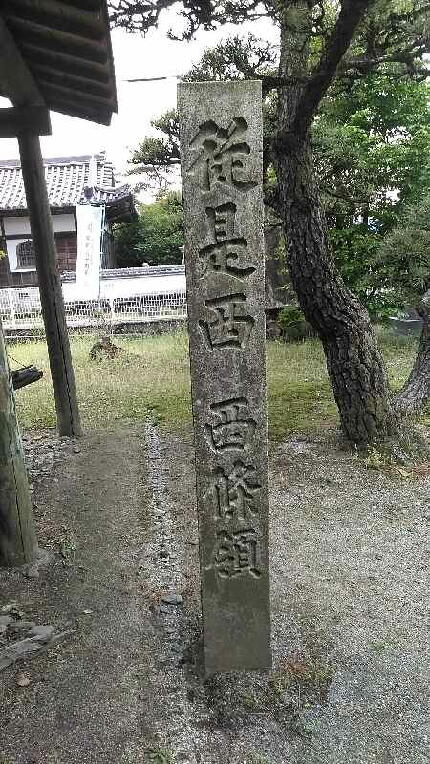

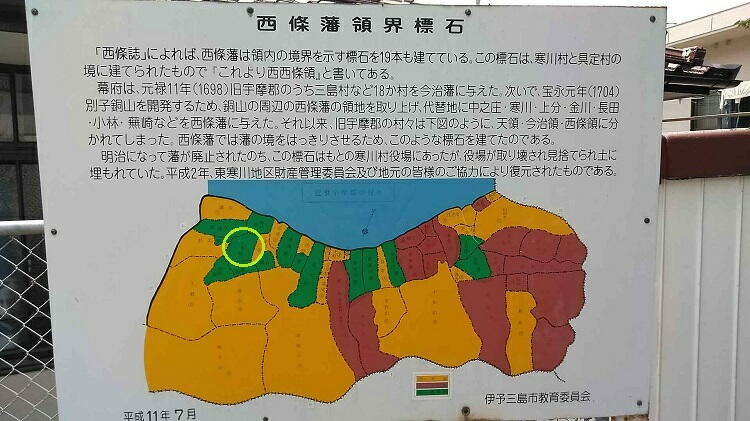

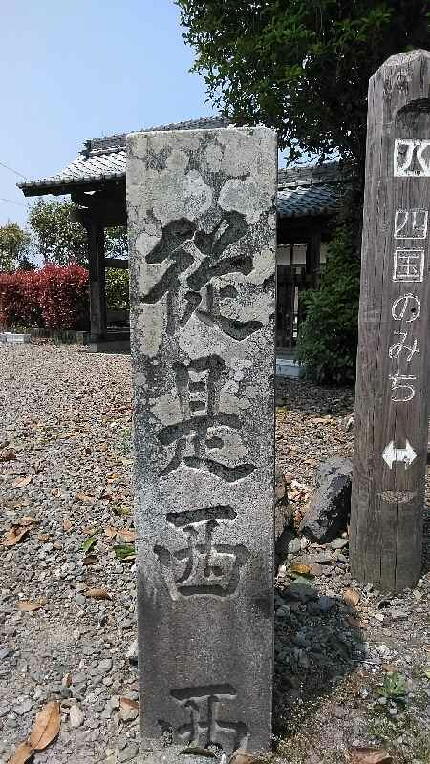

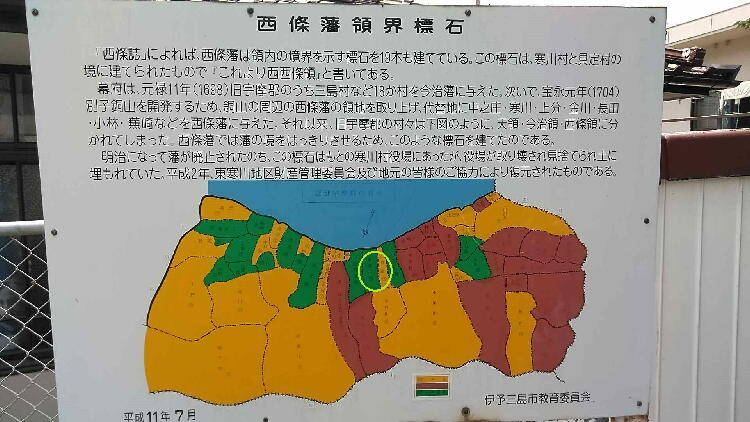

寒川の西條領境石のそばにあった看板が一番わかりやすいのでお借りします。緑が西条領・オレンジが公領・えんじは今治領です。かなりモザイクなのがわかります。

西條誌の宇摩郡土居村欄には「境石 一ヶ所 当村東 中村境にあり」(巻の十七)と記されていますので、県道129号 讃岐街道上の、住所でいうと土居町土居65−3 河上米穀精肉店さんの先あたりに建っていたのでしょう。土居村の讃岐街道上西隣は西条領畑野村。

また、土居村は讃岐街道上で入野村とオンラインで境を接しており、ところどころで讃岐街道を越えて南の入野村側へ踏み込んでいますが、入野村も西条領ですので領境とはなりません。

2023/03/01追記

今昔マップから新居濱 明治39年測図 明治41.8.31発行で見た原位置はここになります。

|

| |

西条の領境石にはいくつかの特徴がありますが、その一つがこのわずかに盛りあがった頭です。 |

| |

高さ 185×横 23×奥行 22(cm) 花崗岩 |

| |

従 是 西 西 (以下不明 |

左)これより東 右)これより西

|

|

| |

四国中央市土居町小林の小林公民館に。 西條誌の宇摩郡小林村欄には「境石 二ヶ所 当村東(の)御料中村境(これより西石) 当村西(の)御料中村境(これより東石)にあり」(巻の十八)と書かれています。 現在の土居町中村を見ますとひらがなの「し」字型といいますか、土居町小林を東・南・西から中村が包み込んでいます。讃岐街道上 小林の西は中村ですが、東側は讃岐街道上に於いて、西条領の小林と御料の藤原・中村が3村境を接していたようです。 藤原・中村はどちらも御料ですが、西條誌があえて「中村境」を指定していますので、これより西石は讃岐街道の南脇(中村側)の、住所でいうと土居町小林1946−1の先あたりに建っていたのではないかと推測しますが、上記の通り3村境かつその境が変則四つ角になっており(道路が補正され、境が道を限りとなっていない可能性がある)、ちょっと微妙です。 2023/03/01追記 今昔マップから新居濱 明治39年測図 明治41.8.31発行で見た両領境石の原位置はここになると思います。(東石の原位置については、当該欄にもう少し詳しく書いています。) |

| |

領名が「西」しか見えませんが、近隣で該当するのは西条しかありません。西條領境石の銘の最大の特徴は、「西」の5画目(八の右側)の曲げと止めでしょう。

直角に曲げ深く止まっています。土居小林石の「西」にはその癖がみられます。一番顕著なわかりやすい部分を例に取りましたが、その他多くの癖の類似から、この石の文字が同じ人の手による西条石なのは間違いないでしょう。

しかし、こうして並べてみると、癖は同じですが細部には違いがあります。例えば氷見は、筆に墨が付きすぎたのか、4画目・五画目(八)が太くくっつきそうになっています。「八」の左 四画目の、筆を下ろした時に一回溜めるのもこの方の大きな癖です。氷見にもそれがあるのですが、少し違う印象を与えます。

このことから、石工が同じ型から文字を起こしたのではなく、たぶん藩の祐筆など文字を書く立場の方でしょうが、一文字ずつ石柱に墨書して、それを石工が彫り込んでいったことがうかがえます。

|

| |

高さ 107(現存部)×横 24×奥行 23.5(cm) 花崗岩 |

| |

従 是 東 西(らしき文字の一部 以下不明) |

左)これより西 裏面 右)これより東

|

|

| |

現在は土居小林に「これより西」石と並んで。本来は古子川に架かる松風橋の東詰(同じく御料中村境)に建っていたのでしょう。 今昔マップから新居濱 明治39年測図 明治41.8.31発行にこの石の原位置を落とし込むと、、旧讃岐街道上ではなく、現在の国道11号線上を指してしまいます。1/50,000地図ですので、もともとピタピタではないのですが、ここまでずれることはありませんので、あるいは道の付け替えがあっているのかもしれません。 |

| |

これより東石は「西」の文字がほぼ埋まっており、西で比較することが出来ません。(それでも「これより西」石の欄で書いた「八」の左側 4画目の筆を下ろした時の溜めは認められます。)

そこで「これより西」石と「従是」の部分を並べてみます。

これを見て、違う人が書いた文字だとあえて主張する人はいないでしょう。この石も西条石と強く推測できます。

|

| |

高さ 107×横 23×奥行 22.5(cm) 花崗岩 |

| |

従 是 西 西 條 領 |

|

|

| |

現在は四国中央市土居町野田の熊野神社に。 宇摩郡野田村(四国中央市土居町野田)は少し複雑です。まずは野田村自体が半域(下)が御料・半域(上)が西条領です。西は西条領津根(土居町津根)、東も西条領長田(豊岡町長田)です。

西條誌には西条領野田を「私して上野田という」と記されており、正式に上下野田村に分かれていたわけではないようです。上記所在不明の長田村の領境石が「当村西 御料野田村境」にあるとされていますので、讃岐街道上、野田村の東側の長田村境に「従是東西条領」境石が建ち、野田村の中の御料野田村(下野田)境に、この「従是西 西條領」境石が建っていたことになります。上下野田の境はどこになるのでしょう。

現在の土居町野田は甲と乙に分かれており、これが上下の名残りならば、讃岐街道上で甲乙が出会うのはマンションデロス(土居町野田乙830)前あたりですが、甲乙は東が甲・西が乙と東西で切られています。上に使わせてもらった「西條藩領界標石」の案内図では、野田の上下は南(上野田)・北(下野田)となっています。

西條誌には「(上下野田村の)この民家は入り交じりあれとも 庄屋の宅(は)上にあるとて下にあるとにて、上野田 下野田と呼称を分けしなり。土地も人家も両方入り交じること周敷村 天満村のごとし」となっており、かなり混とんとしていたようです。ついでに余計なことですが「(上下野田の)両村に争論及びたることなく よく和諧せり(中略)、両村の美風称すべし」と記されています。

西條誌を読むと野田村の相給は、領地入組み型のようにも思えるのですが、西條誌には「村境 東は御料野田村」と村(領)境があったと書かれており、野田村には「是より西 西條領」境石も現存していますので、坪分け型で明確な村境があったのでしょう。

|

| |

この石は見つけ出すのに苦労をしました。野田の熊野神社にあることはわかったのですが、その熊野神社が検索しても引っかかりません。愛媛の神社なので行けば分かるだろう(神社仏閣に関して、道標・案内板が充実しているイメージ)と高をくくっていましたが、野田には八幡大神社という立派な神社があり、それ以外の社は見つかりません。 その先、金川まで行く予定でしたので、気が焦るからダメなんだと、一旦上分・金川に向かい(結局、金川も見つけられませんでしたが)、帰り道にもう一度、車を降り歩き、車に乗り町内を一周して探しますが見つかりません。 一旦はあきらめて数キロ帰りかけたのですが、納得がいかずにもう一度引き返して来ました。最後に町域を一周しようと車を走らせながらナビを見ていると、高速道路の向こうに神社のマークが見えます。人間の先入観は恐ろしいもので、勝手に高速道路が村境と決めつけていました。冷静に考えたら、近代になって出来た高速道路が村境のはずがありません。 実は今回の愛媛旅行で、見つけられなかった境石が3基あります。石はめったなことでは動かないんですよね。見つけられないのはいつも私の方の問題(事前のリサーチ不足だったり、思い込み)です。 |

| |

高さ 173.5×横 23.5×奥行 23.5(cm) |

| |

従 是 西 西 條 領 |

|

|

| |

現在は四国中央市寒川の伊予三島寒川郵便局横。 西條誌の東寒川村欄に「境石 一ヶ所 当村東 御料具定村境にあり」と記されている石に該当するのでしょう。西から讃岐街道(現在の県道126号)を歩いてくると、具定村を過ぎ、途中から街道の南が具定・北が寒川と、街道を両村境としているようですが、一ヶ所だけ具定が街道を北へ飛び越えています。該当の場所には登録文化財の篠永酒造主屋及び酒蔵(具定町50−1/平成21<2009>年廃業)が建っています。 なぜ篠永酒造だけが道を越えて具定町に属すのか、明確な理由があるはずですが、廃業が10年以上前ということもあり、創業年等もわからずにネットでは調べきれませんでした。 最初に寒川に入った地点ならば寒川町1の先ですが、そこならば方角は「西」ではなく、「北」を指さなければなりません(北西でも具定村からクレームが来そうです)。完全に「これ以降は寒川」となると、現在この石が建つ伊予三島寒川郵便局のもう少しだけ西あたりでしょうか。

讃岐街道上西隣は西条領西寒川村、さらに西寒川の西は御料大町村で、所在不明の西寒川村の領境石が建っていたと思われます。

2023/03/01 追記

今昔マップから三嶋 明治39年測図 明治41.7.30発行で見たこの場所でしょうか。宇摩郡地図 地誌付(年不詳ながら明治初め)で見ると、なぜか赤〇の中に「寒川」と書き込まれておらず空白です。また篠永酒造部分だけが國道(讃岐街道)の南へはみ出しています。

|

| |

西條領境石に限らず日本中多くの境石が折られています。これは明治以降、旧来の秩序を破壊したい新政府の指示で折られたと考えていますが(折られなかったものは倒され遺棄された)、寒川の西條領境石の横面に穴が穿ってあるのは、この領境石を折るための矢穴でしょうか。 |

| |

高さ 171×横 23.5×奥行 23.5(cm) 花崗岩 |

| |

従 是 南 西 條 領 |

|

|

| |

四国中央市上分町、現在は松月庵の隣りに。 西條誌には「境石 一ヶ所 当村北 御料下分村境にあり」(巻の二十)と記されていますので、合田写真館(上分町44−1)裏南角あたりでしょうか。(2023/03/01 合田写真館「前」としていましたが、合田写真館の裏の通りが土佐北街道になります。「裏南角」に訂正しました。) 上分の土佐北街道上北隣は西条領金川村。  2023/03/01追記

今昔マップから三嶋 明治39年測図 明治41.7.30発行で見たこの場所でしょうか。宇摩郡地図 地誌付(年不詳ながら明治初め)で見ると、土佐街道が金生川沿いを通っています。

|

| |

今までの西條領境石は讃岐街道沿いでしたが、ここから土佐(北)街道沿いとなります。現在この石が建つ隣りの松月庵には「槍下げの松」の逸話があり、この領境石はその松の支え石となっていたとも聞いています。

|

| |

高さ 199(境石としての高さ 180)×横 23.5×奥行 23.5(cm) 花崗岩 |

|

|