| |

|

|

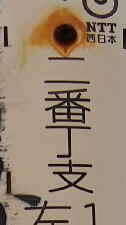

| �n�s���͒����捡��P���ڂ��� | ����������P���ڂ��� | |

| �@�����Ƃ����P�T�N�n�}�T�|�J�B�����ɖ����̋L�ڂ����邱�Ƃ͒m���Ă��܂������A�����ʂ�̓쑤�Ȃ̂Ő����̎������Ǝv���Ă��܂����B�n�s�� �i���j�ŏo�Ă��܂����̂ōQ�ĂĒn�}���������܂��ƁA�����S�P�i�P�X�O�W�j�N�ŐV���������s�X�S�}�ɂ́A�����ʂ�͂܂����Y�n��܂ŐL�тĂ��炸�A �����{�̃��C���܂Œn�s��ł���ƕ`����Ă��܂��B�i����Ԓ��`�����Ԓ�������ő傫�ȕ����Œn�s�̕\�L������B�������A�ŏI�I�ɒ����{�� �_����O������̖����ʂ聄�����邱�ƂɂȂ�A�ǂ��܂ł��n�s�悾�����̂��́A���̒n�}�����ł͂����܂��ł��B�j ���͓��̈Ӗ��ł��傤���B�吳�ȑO�̒n�}�ɂ͖����̕\�L�͌����܂���B |

||

| |

|

|

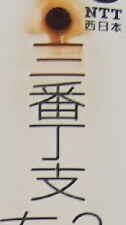

| �V��H�͒����捕�傩��@ | ����U�|�P�U�@��������ق� | |

�@�P�T�N�n�}�T�|���B�}�O��㔕��y�L�y�ѓ��E��ɂ́A�V��H���͊��i�P�T�i�P�U�R�W�j�N�ɔ˖��ɂ���č��ꂽ���ŁA���߂͑�H�����Z��ł��Ȃ�

�����Ə�����Ă��܂��B���Ȃ݂ɐV�ł͂Ȃ���H�����P�T�N�n�}�U�|���ɋL�ڂ�����A���݂̏��a�ʂ蒆�������P���ځE�Q���ڕӂ�ł��傤���B ��������ق́A�펞�͕傳��Ă���̂�������܂���B

|

||

| �Y�_�͒��������{�i�����捡��Q���ڂP�j | ||

| |

|

|

| �����l�͒����擂�l���P���ڂ���@ | ||

| �@�P�T�N�n�}�T�|���B | ||

| |

|

|

| �����l�͒����擂�l���Q���ڂ��� | ���������l���Q���ځ@�@�Q�O�Q�O�^�O�R�^�O�P�lj� | |

�@�P�T�N�n�}�L�ڂȂ��A�P�V�N�n�}�S�E�T�|��������

|

||

| |

|

|

| �k���l�͒����擂�l���R���ڂ��� | ���������l���R���ځ@ | |

�@�P�T�N�n�}�ɂ͖k���l�Ƃ��Ă͋L�ڂȂ��B

|

||

| |

|

|

| �C�ݒʂ͒����擂�l���R���ڂ���@�@ | ||

�@�����i�P�T�N�n�}�S�|���j�ɊC�ݒʂ̒n��������A�悩�g�s�A�ʂ�̐�@���l�͖��ߗ��Ēn�ł��邱�Ƃ��킩��܂��B���Ԃ͖k���l�Ɠ����B

|

||

| |

|

|

| ���؉��͒����擂�l���Q���ڂ���@�@�@ | ||

�@�P�T�N�n�}�S�E�T�|���B���؉��͖������Ƃ��Ă��܂������A���̌㌩���܂����B���l���R���ڂR�Ԃ̓��l���k�����ɖ��؉��i�܂�����j�Ղ̈ē���

�����Ă��܂��B�P�T�N�n�}�ł͖��؉��̓�ɘQ�l�����A�����ʂ�̓�A�V��H�̐��ɐ����l���������܂����A�ǂ����������܂���B ����d�o�b�W�̖��َ͈��� |

||

| |

|

|

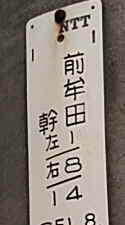

| �n�s�P�͒�����n�s�S���ڂ��� | �������n�s�S���� | |

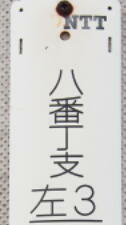

�@�n�s���P�T�N�n�}�S�E�T�|���E�J�ɁA��k�̋ɉ����ē����琼�ֈ�Ԓ��E��Ԓ��`���Ԓ��̋L�ڂ�����܂��B���݂͖����ʂ�ƌԐ삪�������铌

��p�i���l���������_�j����A���v���ɂP���ځ`�S���ڂƂȂ��Ă��܂����A���ł�NTT�̓d���\���́A  �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �P�T�N�n�}�̒ʂ�ɓ�k�̋ɁA�������Ԓ��E��Ԓ��ƂȂ��Ă��܂��B���ׂĂ̔ԍ��������Ă���킯�ł͂Ȃ��l�`�Z�Ԓ��͌�����܂��A

�O�Ԓ��Ǝ��Ԓ��悪�L���̂ŁA����͒P�ɓd�d���ЁiNTT�j�̓d���i���j�Ǘ��̓s���ł��傤�B �܂��A���݂̒n�s�P���ڂƂQ���ځi�������S���ڂƂR���ځj�́A�����ʂ�@�n�s�̌����_�i���������{�p�j�Ƃ悩�g�s�A�ʂ�@�n�s�R���ڌ����_�i�؍���

�̎��يp�j���k�Ɍ��ԓ��ŋ���Ă��܂����A���Ԓ��̓d���\���͂P���ځi�S���ځj������Q���ځi�R���ځj������o�Ă��܂��B�P�T�N�n�}�T�|�J�� ����ƁA�m���ɂ��̒��������{���p�̒ʂ�Ɏ��Ԓ��������܂��B�i���̎���͓��H�ň͂܂ꂽ�u���b�N�ł͂Ȃ��A���H�ɒn���E���ڂ��t���Ă����B�j �}�O��㔕��y�L�E��ɂ͒������̖����Ƃ��Ēn�s�̎�������܂��B

|

||

| |

|

|

| �n�s�R�͒�����n�s�S���ڂ��� | ������n�s�P���ڂ���� | |

| �@�O�P�P�n�s�P�ŏ����܂����ʂ�A��Ԓ��E��Ԓ��͓�k�̋ɉ����Ă��܂��̂ŁA���݂̒n�s�P���ڂ�����S���ڂ���������n�s�R���o�Ă��܂��B | ||

| |

|

|

| �n�s�S�͒�����n�s�P���ڂ���@�@�@�@ | �������n�s�P���� | |

�@���Ԃ͒n�s�R�ƈꏏ�B�n�s�P�ƒn�s�T�͒n�s�S���ڑ�����A�n�s�S�͒n�s�P���ڑ����炵�����ꂼ�ꌩ�����Ă��܂��A����͂��܂��܂���

�v���Ă��܂��B |

||

| |

|

|

| �n�s�T�͒�����n�s�S���ڂ��� | �������n�s�S���ڂ��� | |

| �@ | ||

| |

|

|

| �n�s�W�͒�����n�s�Q���ڂ��� | ������n�s�R���ڂ���� | |

�@�P�T�N�n�}�T�|�J�Ō��܂��ƒn�s���Ԓ�����k�̋ł����A�吳�R�N�ŐV���������s�X�S�}�Ō���Ɣ��Ԓ��ɊY�������k�̋͂܂��Ȃ��A����

�̋����Ԓ��ɂȂ��Ă��܂��B �n�s����͂O�P�P�n�s�P�`�O�P�S�n�s�W�̑��ɁA�O�Q�W�n�s�����������Ă��܂��B������O�O�P�n�s���������Ă��܂��B

|

||

| |

|

|

| �鐼���͑��Nj�鐼�Q���ڂ���@ | ||

�@�P�T�N�n�}�U�|���B

|

||

| |

|

|

| ������͑��Nj�鐼�Q���ڂ��� | ||

| �@�P�T�N�n�}�U�|���B���Ԃ͏鐼���Ɠ����B�鐼�Q���ڂ̓�������͏鐼�ŁA�����ڂ̐�������͐�����ŏo�Ă��܂����B�P�T�N�n�}�Ō���ƁA���G �쉈���̒ʂ肪�鐼���A�鐼�Q���ڂ̌����_�Ƒ��ǎs���v�[�������Ԓʂ��ɓ�S�Β��A���̈�{���������蒬�̂悤�ł����A�O�P�V�鐼�͏鐼�Q ���ڂ̌����_�̋��������猩�����Ă��܂��B��d�o�b�W���\��ꂽ�����ɂ͓�S�Β��͂����Ȃ��A�鐼���ɓ�������Ă����̂�������܂� ��B |

||

| |

|

|

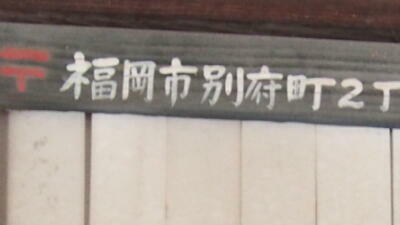

| �㍡�싴�͑��Nj�鐼�P���ڂ��� | ||

�@�P�T�N�n�}�U�|�J�E���B����̏����ɉ˂���鐼���́A��{�����i�k�j�̋����㍡�싴�ł��B�㍡�싴�Ə����@�鐼�P���ڂ̌����_������

�ʂ�͌��݁A�k�����V�P���ځE�삪�鐼�P���ڂɂȂ��Ă��܂����A�����͒ʂ�̗������㍡�싴�ʂ������̂ł��傤�B |

||

| |

|

|

| �鐼���ʂ͑��Nj�鐼�P���ڂ���@�@�@�@�@ | ���Nj�鐼�Q���ڂ���� | |

�@�P�T�N�n�}�T�E�U�|���ɏ鐼���ʂQ���ڂ̋L�ځB���n�}�ł͌��݂̏����@���V�S���ڌ����_������ɁA�����ɉ����ď鐼���ʂQ���ڂ̋L�ڂ�

����܂����A���P���ڂ͋L�ڂ�����܂���B�鐼�����琼�ցA�����̗����ɏ鐼���ʂ��������̂ł��傤�B�����k�̏鐼�P���ڂ�����A����� �鐼�Q���ڂ�����鐼���ʂ��o�Ă��܂����B ���Ԃ͏㍡�싴�ʂƓ����O�P�W�B�㍡�싴�ʂ͂��̐��[���鐼���ʂƌ������ďI���`�̂悤�ł��B�i�����̐��͐��V�����c���@�P�T�N�n�}�T�E�U

�|���B�j |

||

| |

|

|

| �������Q�͒����捡��Q���ڂ���@ | ����������Q���� | |

�@�O�Q�O�������P�ŏ����܂����悤���P�T�N�n�}�ɂ͒��������{�̎Q���O�̓��ɁA���͌Ԑ삩�琼�͔���Ɋ|���Đ���������܂��B�������P�͍�

��P���ڂ���o�Ă��܂������A����Q���ڂ���͂O�P�X�E�O�Q�O�������Q�y�тO�P�X�������R���o�Ă��܂����B ���̂R�̎g���������悭�킩��܂��A�������R����薾���ʂ�ɋ߂��k���ɁA�������Q�͖����ʂ��{����P�T�N�n�}�ɐ����̋L�ڂ������

��i�����j��ɂ���悤�ȋC�����܂��B�O�P�X�������Q�ƂO�Q�O�������Q�͓����X�敄���i�ԁj���̐�����̂���ł��ς���Ă��܂��̂ŁA�P�ɔԍ��� ���ŕ������P�p�̂O�Q�O�𗬗p���������Ȃ̂�������܂���B |

||

| |

|

|

| �������R�������捡��Q���ڂ���@ ���F�o�b�W�O�S�ƈꏏ�� | ����������Q���� | |

�@���Ԃ͂O�P�X�������Q�ƈꏏ�B�O�P�X�������Q�ŏ����܂����悤�ɁA�������R�͖����ʂ葤�B

|

||

| |

|

|

| �������P�͒����捡��P���ڂ��� | ||

| �@�P�P�P��쒬��P�P�S�����R�̈ꖇ�A����ɂ����F�o�b�W�͉c�Ə������������ŏo�Ă��Ă���A���V�c�Ə����������c�Ə����������オ�������悤 �ł����A����͂����Ƃ͈Ⴂ�n�������������ƂȂ��Ă��܂��B����ł͂��̕������Ƃ����\�L��������Ɨ������o�����A�A�����P�T�N�n�}���� ��������A���������{��̒ʂ�i�T�|�J�j�ɐ����������܂��B�i���傤�ǐ܂�ڂ�����̂ŁA�P�V�N�n�}�̕������₷���B�j ���V�c�Ə��Ǔ��ɑ��ɐ������������̂őO�ɒ����i�厚�j������K�v�����������A�����͑厚�����i�������j��ł͂Ȃ�������i�������ƂQ�Q�� �̈�j���������߁A�������Ƃ����\�L�ɂȂ����̂ł��傤�B�i��d�o�b�W���\��ꂽ����ɂ́A�������ɕ�����Ƃ����敪�͂����Ȃ������ł��傤���B�j |

||

| �Y�_�͒��������{�i�����捡��Q���ڂP�j | ||

| |

|

|

| �O�Q�O�������Q�������捡��Q���ڂ���@�@�@�@ | ����������Q���� | |

�@���Ԃ͕������P�Ɠ����B

|

||

| |

|

|

| �S���͑��Nj搼�V�Q���ڂ���@ | ���������V�Q���� | |

�@�P�T�N�n�}�T�|���B�O�O�Q�|�O�U�W�͂܂��Ɍ�������̒��Ɍ����܂����B���łɂ��̐��ɂ͂Ȃ������ł����烂�U�C�N���|���Ă��܂���B

��̋Ǝ҂̕��ɘb�����ė������点�Ă��炢�A�p���������̂Ƃ������Ƃŏ����Ă��������A���̃o�b�W�͌��ݎ��̎茳�ɂ���܂��B

���݂̐��V�Q�E�R���ڂ̖����ʂ葤�i��j�����V�Q�ƂȂ�A�悩�g�s�A�ʂ葤�i�k�j���S���ƂȂ�悤�ł��i���݂͐��V�̐��ɕS��������j�B���̒n���

�͐��V�O�Q�Q�����s���̃o�b�W�����F�o�b�W�������O�T�����ɓ\���Ă��邨�������܂����B |

||

| |

|

|

| �n�s���͒�����n�s�R���ڂ���@�@�@ | ||

�@�P�T�N�n�}�L�ڂȂ��B�吳�R�N�ŐV���������s�X�S�}�ɂ͔��Ԓ��̓�ɒn�s�����������܂����A�n�s���̃o�b�W�������̂͒n�s�W�̖k�A��

���g�s�A�ʂ�ɋ߂��Ƃ��납��ł����B���݂͂悩�g�s�A�ʂ�̐�ɒn�s�l������n�s�͊C�ɂ͖ʂ��Ă��܂��A���̒n�s�����o�Ă���������͎� ���ʂ�Ȃ��H�n�����菄�炳��Ă���A�������ȂƊ����܂��B �n�s�l�̒n�����o�����̂ł��łɏ����܂��ƁA���݂͂悩�g�s�A�ʂ�̖k���̖��ߗ��Ēn���n�s�l�Ƃ����n���ł����A�P�T�N�n�}�i�T�|�J�j������

�ƒ��������{�̖k�@�����ʂ�ɒn�s�l�̒�ԏꂪ�������悤�ł��B

|

||

| |

|

|

| �r�]�͏���r�]�P���ڂ��� | �������r�]�P���� | |

| �@�P�T�N�n�}�V�|���E�^�B������������O�S�W�ŁB | ||

| �@�Y�_�͋��c�_�Ёi���\�N�Ԃɖ�H��芩�i�^����r�]�P���ڂP�R�j | ||

| |

|

|

| �������O�R�R�ёq�͑��Nj�ёq�Q���ڂ��� | ���Nj�ёq�S���ڂ���� | |

| �@�P�T�N�n�}�W�E�X�|���B�}�O��㔕��y�L�E��ɂ͔ёq���̖����ɁA�{���E���E���i�������Ă��܂������ҏW�j���L����Ă��܂��B | ||

| �@�Y�_�͔ёq�_�Ёi�E��̋L�ڂ͓V���{�^���Nj�ёq�Q���ڂP�U�j | ||

| |

|

|

| �����͑��Nj揌�P���ڂ��� | ���Nj�鐼�R���ڂ���� | |

| �@�P�T�N�n�}�L�ڂȂ��B���P���ڂ��珌���������A�P�T�N�n�}�ɋL�ڂ͂Ȃ����̂̓��R�̂��Ǝv���Ă��܂������A�鐼�R���ڂ���������A����ɂ͏� ���R���ڂ�����O�S�O����������܂����B�P�T�N�n�}������ƁA����V���E���ڂ��O�R�U�����E�O�S�O���ɊY������̂ł͂ƍl���Ă��܂��B �o�����p�ꂪ���݂̑��ǎs���v�[���ł��傤�B |

||

| |

|

|

| �|�m�n��͏���ʕ{�T���ڂ��� | �������ʕ{�T���ڂ��� | |

| �@�P�T�N�n�}�W�|���@�����{���i�����w���͓߉ϐ�s�Ɉړ]���Č��݂͒����w���j�̐��ɂ͋|�m�n���`�O���ڂ��ڂ��Ă��܂��B�ʕ{���y�j���� �i�ʕ{�����ف^���a�T�T�N�j�ł́A�|�m�n���`�O���ڂ͏��a�U�N�ȑO�͎����c�������ƂȂ��Ă��܂����A���c�͑厚�����i�������j�̎��ł��B ����A���n�}�ɂ͒����̋|�m�n���`�O���ڂƂ͕ʂɎ����i�ԕ����j�̌��n�ꂪ�����܂��B

�}�O��㔕��y�L�E��ɂ́A���G���̗��Ɂu�������i�����j�̔n�p�������ՂƓ`��錢�n��v�i�����̖����Ƃ��Ă͌��m�n��Ƃ��j��������Ă��܂��B

�܂��c�����̗��ɂ����m�n��ɖ����������������Ə�����Ă��܂��B �������E�c�����E���G���̋������ƂȂ��Ă͔��R�Ƃ��܂��A�ʕ{���y�j�����ɂ͕ʕ{�U���ڂɂ͑厚���G�E�c����A�ʕ{�V���ڂ͑厚�c�����

�Ȃ��Ă��܂��B �ʕ{�U���ڂ̐������G���̎����n��E�������ʕ{�U���ڂ̓�����V���ڂɊ|���Ă��c�����̎����m�n��ɊY������̂ł��傤�B��������ƒ��R�U��

�ځi�̏��Ȃ��Ƃ��ꕔ�j�͎��G��łȂ��ƁA�ʕ{�U���ڂ̎��G�����n�ꂪ��ђn�ɂȂ�̂ł͂ƍl���Ă��܂������A���R�n���i�|�̔n��E���R��ف^ ���撃�R�U���ڂP�j�̒n�ԕ\������̏Z���́A�厚���G�|�̔n�ꂾ�����悤�ł��B ���n��E���m�n��̓ǂ݂ł����A�}�O��㔕��y�L�u���n�ꑺ�@���G���̓��v�ɂ́u���ʂ́v�ƃ��r���U���Ă��܂��̂ŁA���Ȃ��Ƃ��]�˒����́u����

�̂v�������悤�ł��B �|�m�n��̍����Q�O�Q���ʕ{���ʂ�����ޖk���ɂ͐��c���������܂��B���݂̕ʕ{�S���ڂ��Y������悤�ł����A���Ղ͌������Ă��܂���B |

||

| |

|

|

| ���͑��Nj�鐼�R���ڂ��� | ||

| �@�P�T�N�n�}�L�ڂȂ��B�O�R�U�����ŏ����܂����ʂ�A�P�T�N�n�}�̍���V���ɊY������ƍl���Ă��܂��B�O�R�U���ƂO�S�O�����͓����ʂ��ɏ���Ă��� �ƍl���Ă悭�A������������킷���̂ł��傤�B�P�Q�R�����̗��ʼn�������ɉ������ƕ\�L�����悤�ɂȂ����̂ł͂Ə����܂������A�����i�O�R�U�j��� ���i�O�S�O�j�̕������Ԃ͌��ɂȂ��Ă��܂��B�O�R�U���Ԃ������̂Ōォ��g�������l�����܂����A���ۂ̂Ƃ���͂킩��܂���B |

||

| |

|

|

| ���V�Q�͑��Nj搼�V�Q���ڂ���@�@�@ | ���������V�Q���� | |

�@�P�T�N�n�}�T�|���B���V�O�Q�Q�S���̗��ł������܂������A���݂̐��V�Q�E�R���ڂ̖����ʂ葤�i��j�����V�Q�ƂȂ�A�悩�g�s�A�ʂ葤�i�k�j���S���Ƃ�

��悤�ł��B�ǂ�������V�Q���ڂ��猩�������o�b�W��\���Ă��܂����A���V�R���ڂ�����������ԂO�S�T�Ő��V�Q���������Ă��܂��B �}�O��㔕��y�L�E��̐��V�����̗��ɂ́u��Ԓ��@��Ԓ��@�M�m���@�������@���������ׂČܒ��ƂȂ��B���̌ܒ������ׂĐV���~�����B�܂��Ќ�

���̖k��āi�����j�����V�n�Ƃ����B�v�Ə�����Ă��܂����A�����Q�R�N�����s���א}�ɂ͂����̒n�������ׂčڂ��Ă��܂��B |

||

| |

|

|

| �������O�S�W�r�]�͏���r�]�P���ڂ��� | ||

| �@�P�T�N�n�}�W�|�^������ƁA�r�]�̓쑤�ɂ͈���̒n���������܂��B�}�O��㔕��y�L�E��̍r�]���̗��ɂ́u�����͖{���@���ɂ���v�ƋL���� �Ă��܂��B ���݂̏���r�]�P���ڂ̕ʕ{���ʂ����쑤������ɊY������̂ł͂ƒT���܂������A�Y���n�悩��͓����r�]�P���ڂł��O�R�P�r�]�Ƃ͈Ⴄ�� �����O�S�W�̍r�]���o�Ă��܂����B�������O�S�W�ёq�̗��ɏ����܂������A�������O�S�W�r�]�͍r�]������w���Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B  �r�]����̌����_�́A�����Q�U�R������r�]�P���ڂƓ���ёq�꒚�ڂ̋��ɁB

|

||

| |

|

|

| �������O�S�W�ёq�͑��Nj�ёq�T���ڂ��� | �������ёq�T���ڂ���@�Q�O�Q�P/0�Q/01�lj� | |

| �@�P�T�N�n�}�W�E�X�|���B���n�}������ƁA���݂̍����Q�U�R���@�ёq�Q���ڌ����_�𒆐S�ɔёq�̊X���L�����Ă����悤�ł����A�����Q�U�R���̐��� ������������O�R�R�ёq�ŁA�����Q�U�R���̓�����͈���ɊY������r�]�Ɠ����A�������O�S�W�̔ёq�ŏo�Ă��܂����B �Q�O�Q�P�^�O�Q�^�O�P�@�P�T�N�n�}�X�|���ɂ͔ёq���̎��������܂��B�}�O��㔕��y�L�E��ɂ́A�ёq���̖����Ƃ����{���E���E���̋L�ڂ�����A�� �́u�����̓����u�ĂĐ��͔ёq���ɑ����@���͎��G���ɑ����v�Ə�����Ă��܂��B�����Q�U�R���̈�{���A���G�P���ړ�����_�Ɛ���̓m�ΔȌ��� �������_�����Ԕ������́A���݂ł��������G�A�����ёq���犱�G�ƒ����̓��ɂȂ��Ă���A�E��Ɍ��������̓�������ɓ�����A���i�ёq���j�͂� �̔����𒆐S�ɔёq�E���G����ɍL�����Ă����悤�ł��B �P�T�N�n�}�̔ёq���Ɠ��i�X�|�\�j�̊ԂɌ�����r(�i�X�|���j�����݂̊۔��r�����̂悤�ŁA���̓���s�i�ёq�E���G�j�Ƒ��njS�c�G���i���G�j�� �S�s���i�\ � �E �\�j�������Ă��܂��B�i�c�G���������s�ɕғ�����̂͏��a�Q�X<�P�X�T�S>�N�B�j  �@�۔��r�����͑��Nj�ёq�U���ڂP�T �@�۔��r�����͑��Nj�ёq�U���ڂP�T�P�T�N�n�}�ɕ`���ꂽ�A�ёq�̊X������ёq���̖k��ʂ蒃�R�Ɏ��铹�́A���݂̍����Q�U�R���ёq�Q���ڌ����_�Ə��w���ʂ蒃�R�����_����

�ԓ��ɊY���������ł����A���̓��͌��݂�����ɋ|�����Ă��܂��̂ŁA���n�}�ɉ�����ёq���̖k�[�́A���G�P���ڌ����_�������ɂȂ�� �ł��傤�B�i�ёq�T���ڂR�ƂP�S�̊Ԃ��ɐ܂�A�ёq�T���ڂS�ƂT�E���G�Q���ڂP�W�ƂP�X�̊Ԃ�ʂ铹���ƍl���Ă��܂��B�j ���G�P���ڌ����_���犱�G�܂ł̔����i�ёq�E���G���j���𒆐S�ɁA�ёq���̃o�b�W������̂ł͂Ȃ����ƒT���܂������A�ёq�T���ڂ̔����i������

���j�ɋ߂��Ƃ��납����������O�S�W�ёq�̃o�b�W���o�Ă��܂��B �s���|�C���g�Ŕ����������̂���畟�����O�S�W�ёq���o�Ă���A�������O�S�W�ёq���ёq�����w���Ă���ƒf��ł���̂ł����A���̂Ƃ����

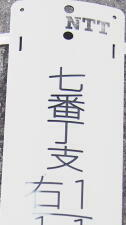

�������O�S�W�̈ꌅ�䂪�r�]�����A�Q�O�O�ԑ䂪�ёq�����w���Ă���\���������ƍl���Ă��܂��Ƃ����\���ɂƂǂ߂܂��B  �@�ёq����NTT�d���\���͑��Nj�ёq�T���ڂ���i�ёq����Ǝv����j�B �@�ёq����NTT�d���\���͑��Nj�ёq�T���ڂ���i�ёq����Ǝv����j�B |

||

| |

|

|

| �h�ۂ͑��Nj搼�V�V���ڂ��� | ||

�@�P�T�N�n�}�ɂ͒n���Ƃ��Ă̖h�ۂ͋L�ڂ�����܂��A�h���O�d��͍ڂ��Ă��܂��i�T�|�^�j�B�n���Ƃ��Ėh�ۂ��������̂��͖��m�F�ł��B

|

||

| |

|

|

| �����͑��Nj搼�V�T���ڂ��� | ���������V�T���� | |

| �@�P�T�N�n�}�ł͐��V���O���ڂ�����ɊY�����A�����̋L�ڂ͂���܂���B����ŁA�������X�X�i���Nj搼�V�T���ځj�Ɍ��݂������c���Ă��܂��B�� ���S�P�i�P�X�O�W�j�N�ŐV���������s�X�S�}�܂ł����̂ڂ�ƁA�Y���̏ꏊ�Ɏ������������܂��B �Ȃ�ƂȂ��������u�����V�v�̈Ӗ����Ǝv���Ă��܂������A���n�}������Ǝ������̓��ɂ͎�����������܂��B�ǂ���璆�Ƃ������̓����Ȃ̂ł��傤�B �������C�Q�ْ��w�̓�A�����͒����̓����ړ]�O�̍g�t�{�̐��ł��̂ŁA���݂̐��V�S���ڂ�����ł��傤���B |

||

| |

|

|

| �@�P�T�N�n�}�Ō���ƁA���݂̍����Q�U�R���i���NJX���j����e����Ԓ��E����Ԓ��������܂��i���̐��ɎO�E�l�Ԓ��������j�B�e����Ԓ��̖k�ɂ͐� �V�����c���������܂����A���݂͉��c���������Nj�鐼�R���ڂQ�P�ɂ���A���͌��݂̕�����w���V�a�@����A�@���ǐ��V�o���������_���z�� �ď鐼�R���ڂQ�P�ԑO�̓����̋����V�����c���ɊY���������ł��B��������ƁA������w���V�a�@���r�������̂ł��傤�B |

||

| |

|

|

| �e���͑��Nj�c������ | ||

| �@�P�T�N�n�}�U�|�^�B���݂̑c���͒��ڂ̂Ȃ������ȊX�ł��B�Ƃ��������Ƃ���ł����R�O�Ԃ܂ł���A�Q���ɕ����Ă������قǂ̋K�͂ł��B �}�O��㔕��y�L�E��ɂ́A�e�����̎Y�_�͑��̓�^�E�̎R�ɂ���\�Z�V�_�Ђł���Ə�����Ă��܂��B�吳�X�i�P�X�Q�O�j�N���������y�x�O�n�}�� ���N�����}��������e���̊X�̓�O��A�e���R�̖k���Ζʂɒ����}�[�N�������܂��B���Ԃ�A�c�������̌܍��_�̐Δ肪����ꏊ���\�Z�V�_ �АՂȂ̂ł��傤�B ���̌܍��_�̔�ɂ͖����P�Q�N�̗����������Ă��܂��B�܍��_��͕����ɉ����Ď��X�ڂɂ��܂����A���X�\�Z�V�_�̋����Ɍ܍��_����������� ���A�܍��_��͕ʂ̏ꏊ�Ɍ����Ă������̂��A���H�g�����ł����Ɏ����Ă���ꂽ�̂��͂킩��܂���B���݂̑c���̓}���V�������ˌ��Ă��� �����ԕ��s�S���V�ɗאڂ̏Z��X�ł����A�]�ˁE�������͌܍��̐_���h���A�_�ƂɓK�����e���������̂ł��傤�B |

||

| |

|

|

| ���㓌���͑��Nj揺��P���ڂ��� | ���Nj揌�Q���ڂ���� | |

| �@���㒬��`�l���ڂ��P�T�N�n�}�U�|�^�ɋL�ڂ�����܂��B���n�}�̏��㒬�꒚�ڂ��e���R�i���c�������j�̐����Ɍ����܂����A���㓌���͑c�� �����̓����y�э����Q�U�R���̂������Nj揌�Q���ڂ���o�Ă��܂����B���̓����͓��H�ň͂܂ꂽ�u���b�N�ł͂Ȃ��A���H�ɒ������t���Ă��܂� ���̂ŁA�����Q�U�R�������ޗ��������㓌���������̂ł��傤�B |

||

| |

|

|

| ���㒆���͑��Nj揺��P���ڂ��� | ||

| �@���㓌���͍����Q�U�R����������o�Ă��܂������A���㒆���͂��̈�{�����̃u���b�N�i�ԁj����o�Ă��Ă��܂��B���ԕs���ł����A���㓌���̂O �T�X�E���㐼���̂O�U�O�̂ǂ��炩�Ƌ��p���Ă���͂��ł��B |

||

| |

|

|

| ���㐼���͑��Nj揺��Q���ڂ��� | ���Nj揺��P���ڂ���� | |

| �@���㐼���ɂȂ��Ă���ƍ��̏���P���ڂ̐����珺��Q���ڂ̓��[�ł��B�P�T�N�n�}�ɏ��㒬�l���ڂ܂ŋL�ڂ����銄�ɂ́A���݂̏���Q���� �̍��揬�w�Z�̐����y�я���R���ڂ���͋�d�o�b�W���������Ă��܂���B���������ׂď��㐼���ɊY������Ƃ��v�����A�����ɑ��̒n���� �Ȃ��̂Ȃ�ΊX�����ɕ��Ă���悤�ȋC�����Ă��܂��B |

||

| |

|

|

| �S���{�ʐ��͑��Nj�S���P���ڂ��� | ||

�@�S�����P�T�N�n�}�T�|���B�S���{�ʂ����V���w�Z��i�S�����k�j�̒ʂ�Ȃ̂��A���V���k�i�S������j�̒ʂ�Ȃ̂��A���̊Ԃ��炱�̃o�b�W�͏o��

���Ă��荡�̂Ƃ��땪����܂���B�S���{�ʓ���������悢�̂ł����B |

||

| |

|

|

| �퐶�P�͑��Nj�S���Q���ڂ��� | �������S���Q���� | |

| �@�\�����꒚�ڂƂ����P�T�N�n�}�T�|�^�ɁB���n�}�ł͜\�����꒚�ڂ̓��ɌY�������ڂ��Ă��܂����A���c�F�_�ЂƎv���钹���}�[�N�̐��ʂ� �����܂����A�Y�����Ƌ�����̊Ԃɜ\�����꒚�ڂ�����i���݂͂قڋ�����ɉ����ĕ����S�u��������j���Ƃ���A���n�}�̌Y�����͍��̕����S �u����������ɂ������悤�ł��B Wikipedia�̋L���Ȃ�A�S���P���ڂ̐������Ŗ����̖k���ɂȂ�܂����A����ł����P�T�N�n�}�ł͐��̏�ɂȂ�܂��̂ŁA������u���b�N���� �Ȃ�������܂���B���邢�͑吳�T�i�P�X�P�U�j�N�ɍŏ��ɓ��n�Ɍ����������č���Wikipedia�̂������Nj�S���P���ڂŁA�P�T�N�n�}�����͎s���� �����̈�ق⌧�������������Z���^�[�������ɂ���A����Ɍ��݂͂����������ɂ��ꂽ�̂ł��傤���B ���݂̕S���E����̔ɉh���l����ƁA����ȊX���ɋ���ȌY���{�݂�����̂��Ǝv���܂����A�ړ]����ɂ��Ă�����̔��ɑ����A���ƂȂ��Ă� �ǂ��ɂ��������Ȃ��̂ł��傤�B ����d�o�b�W�́u��v�́u���v�̏オ�u���v�Ȃ̂ł����A����͎��̃p�\�R���ł͏o���Ȃ������ł����B |

||

| |

|

|

| �퐶�Q�͑��Nj�퐶�P���ڂ��� | ||

| �@�P�T�N�n�}�ł͌��݂̌��ʂ��ɜ\�����ځE�O���ڂ������܂��i���̎���͓��H�ň͂܂ꂽ�u���b�N�ł͂Ȃ��A�ʂ�ɒ������t���Ă����j�B�\ ���O���ڂł������̖k�ł��̂ŁA���݂̖퐶�P���ځi�S��j�E����P���ځi�̌��ʂ艈���j�ɂȂ�̂ł��傤�B �퐶�Q�̃o�b�W�����������ꏊ���P�T�N�n�}�ɂ����\���O���ڈ�ł��̂ŁA�퐶�R�̃o�b�W�͑��݂��Ȃ��悤�ł��B |

||

| |

|

|

| ����͑��Nj擡��P���ڂ��� | ����������P���ځ@���F�o�b�W�������O�W�ƈꏏ�� | |

| �@�P�T�N�n�}�T�|�^�ɓ��蒬�꒚�ځE���ڂƂ��āB���n�}���������蒬�꒚�ڂ́A�����ɂȂ���ł��̂ŁA���݂̓���P���ڂQ�ƂR�̊Ԃ� �A���ڂ�����������P���ڂR�Ɠ��S�E�T�̊Ԃ̋̂悤�ł�����A���蒬��E�ڂƂ����݂̓���P���ڈ�ł��B���݂̓���Q���ڂ���́A�� �ҏW�ł����ʂ̒����ŏo�Ă��Ă��܂��B �}�O��㔕��y�L�i���\�P�U���P�V�O�R���N�j�ɂ́u�e�����̓��@���葺�v�Ə�����Ă��܂��B�܂��A���������}���ق����J���Ă����}�O���S�G�}�@�� �njS�ɂ��e�����̓��@���葺�̌f�ڂ�����܂��B�S�G�}�͔N��s�ڂł����A���͍��c�V���ƕ����}�㋫�_�n�����̒��ŁA�i����S�́j�G�}�͌� �\�P�S�N�ȑO�̂��̂ł���Ə����Ă��܂��B�E��i�V�ۂW���P�W�R�V���N���j�ł��e�����̗��Ɂu�������{���@����@�M�R�ɂ���v�Ƒ����̎��ɂȂ��Ă� �܂��B |

||

| |

|

|

| ���V�{�T�k�͑��Nj�S���P���ڂ��� | �������S���P���� | |

| �@�P�T�N�n�}�͎��X�����ł��Ȃ��̂ł����A���݂̐��V���X�X�ɐ��V���꒚�ځ`�ܒ��ڂ��L����Ă��܂��i�T�|�J�E���`�S�|�^�j���A�����ʂ�̖k�� �ɂ����˂Ɏl�`�Z���ڂ̋L�ڂ�����܂��B���V�{�T�k�͐��i���T���@���Nj�S���P���ڂR�|�U�^�P�T�N�n�}�T�|�^�j�̂���ɖk������o�Ă� �Ă���A���̖����ʂ�k�ɏ����ꂽ�ܒ��ڂƐ��V�{�T�k�͖������Ȃ��Ɗ����Ă��܂��B |

||

| |

|

|

| �M�R�͑��Nj捂��Q���ڂ���@ | ||

�@�P�T�N�n�}�T�|�^�B�}�O��㔕��y�L�E��ɂ́A�M�R���e�����̎}���ŁA�Ǝ��̎Y�_�ł����Ђ������Ă���ƂȂ��Ă��܂��B���V���̎Y�_�ł�

��g�t�����{������R�͌��݂͍g�t�R�i�����j�Ƃ������O�ł����A�g�t�����{���吳�Q�i�P�X�P�R�j�N�Ɉړ]���Ă���܂ł́A���̎R���M�R�������̂� ���傤�B �吳�R�i�P�X�Q�O�j�N�ŐV���������s�X�S�}�Ō���ƁA�g�t�{�͂܂��O���i�H�ʓd�ԁ^���݂̖����ʂ�j�̓쑤�ɏ�����Ă��܂��B���݂̖����ʂ��

���炻�̓쑤�A���V�P���ڕӂ�ɂ������悤�ł��B���n�}�ł͏C�Q�ْ��{�͋O���̖k�ɏ�����Ă��܂����A�������i�����ʂ��j�Ə��E�^���� �i�����ʂ�k�j�̈ʒu�W���ς���Ă��Ȃ��̂ŁA�قړ��͕ς���Ă��Ȃ��悤�Ɍ����܂��i�������A�����ʂ�͍���܂ł����q�����Ă��Ȃ��j�B�� ���_�Ђ��ʎ��E�������̕~�n�����O���������Ă��܂��̂ŁA�����ʂ艄�L�̍ۂɓ��̓쑤���L���A���̋����E���������Ă���̂ł��傤���B �M�R�̎Y�y�ł����Ђ́A�g�t�����{���ɂ���F���א_�Ђł��傤���B

|

||

| |

|

|

| ���V�T�͑��Nj捂��Q���ځ@ | ����������Q���ځ@�@ | |

�@�P�T�N�n�}�T�|�^�A���Ԃ͎M�R�E���V�T�E�|�c�̂R���ŋ��ʁB����Q���ڂT�Ɍܒ��ډ�فi�����فj������܂����A���V�T���ڂ��w���Ă���̂ł��傤�B

|

||

| |

|

|

| �@�g�t�͑��Nj揺��Q���ڂ���@���F�o�b�W�O�U�ƈꏏ�� | ����������Q���� | |

| �@�P�T�N�n�}�U�|�^�ɍg�t���꒚�ځE�ځE�O���ڂƂ��āB���݂̍���P���ڌ����_�ƍ���Q���ڌ����_�̊ԁi�k�͍���P�E�Q���ځE��͏���Q�E�R�� �ځj�̋؉����ɍg�t��������A����Q���ڂ���g�t�ŏo�Ă��܂����B���摤����͌������Ă��܂���B �g�t�����{�͑吳�Q�N�Ɉړ]���Ă��Ă��܂����A�吳�R�i�P�X�P�S�j�N�ŐV���������s�X�S�}�ł͂܂��ړ]�O�̐��V�P���ڂōڂ��Ă��܂��B�吳�T �N�E�W�N�̒n�}�ł͈�O�ŁA�吳�X�i�P�X�Q�O�j�N���������x�O�n�}�ɂȂ��Č��݂̏ꏊ�ɂȂ�܂��B�g�t�͍g�t�����{�ړ]�ȍ~�̒n���ł��傤���B |

||

| |

|

|

| �|�c�͑��Nj捂��P���ڂ��� | ||

�@�P�T�N�n�}�L�ڂȂ��B

|

||

| |

|

|

| �半�͒�����半�Q���ڂ���@ | �������半�Q���� | |

�@�P�T�N�n�}�U�|���B

|

||

| |

|

|

| �P�O�W�l�c�͒����摐���]�P���ڂ��� | ||

�@�P�O�W�l�c���P�T�N�n�}�̕l�c���꒚�ځi�V�|���j�A�P�O�X�l�c�͕l�c���O���ځi�V�|�J�j�A�P�P�O�l�c���l�c���ځi�U�|���j�ɊY������悤�ł��B

|

||

| |

|

|

| �P�O�X�l�c�͒����摐���]�Q���ڂ��� | �����撹���P���ڂ�����@�i�����P�`�R���ڂ͒�����j | |

�@

|

||

| |

|

|

| �P�P�O�l�c�͒����摐���]�P���ڂ��� | �����������]�P���ڂ��� | |

�@

|

||

| |

|

|

| �������P�P�P��쒬�͒�����Z�{���Q���ڂ��� | ||

| �@���̂����肪���傤�Nj��ڂȂ̂ŁA�u�����c�Ə��v�Ɓu���V�c�Ə��v�̂ǂ��炪�o�Ă��邩�Ǝv������A���̂ǂ���Ƃ��Ⴄ�u�������v�̃o�b�W��ڂɂ��A �䂪�ڂ��^���Ƃ������A��u���Ԃ����݂��߂܂���ł����B ���F�o�b�W�ɂ́u�������v������܂��̂ŁA�������c�Ə�����ɐ��V�c�Ə��ɉ��̂����\��������܂��B�Z���\����͕����c�Ə��Ǔ��� �Z�{���Ɉ��݂��܂ꂽ���A��쒬�͘Z�{���Ƃ͊NJ����Ⴄ�ʂ̒����������Ƃ��킩��܂��i�P�T�N�n�}�V�|���j�B |

||

| |

|

|

| �����P�͒����捡��P���ڂ��� | ||

| �@�P�T�N�n�}�Ō���ƁA���݂̖����ʂ�̈�{��i�����_�ЎQ���O�̓��������̋j�����Ɍ����������꒚�ځ`�l���ڂ��L�����Ă��܂����A�� �q�t�́i���݂̓쓖�m���w�Z�j�̐��ɂ͂���Ƃ͕ʂɒ����{�����l���ڂ܂ł���܂��B����ɏ��q�t�͂̓�ɒ����ܒ��ڂ��A�����̓�ɘZ�� �ڂ������܂��i�T�E�U�|�J�j�B �}�O��㔕��y�L�E��ɂ́u�����͖{���@�ʕ{�@�勘�J�i�����J�j�@�r�ˁ@�n�s�����X�ɎU�݂���v�ƂȂ��Ă��܂��̂ŁA���l���Ă��傫�ȑ��ł��B |

||

| �Y�_�͒��������{�i�E��̋L�ڂ͐����ᔪ���^�����捡��Q���ڂP�j | ||

| |

|

|

| �����Q�������捡��P���� | ||

�@���Ԃ͒����P�Ƌ��ʁB���݂̍���P���ڂ̂���i�����P�̓�j���B

|

||

| |

|

|

| �����R�͒����捡��Q���ڂ��� | ����������Q���ځ@�Q�O�Q�O�^�O�V�^�O�P�lj� | |

�@�V���ɂO���V���������̂ł����A�����X�敄���i�ԁj�̓����̋i�����j�ɂO�P�X�������A���쉈���̓�k�̋���͒����R���o�Ă��܂����B

���̔F���ł͖����ʂ�̓�ɁA�k���琼���E�����꒚�E�E�O���̏����Ǝv���Ă��܂����̂ŁA�������i�����j�ƒ����R�������X�敄���i�ԁj�ɂ��� ���Ƃ�s�v�c�Ɏv���Ȃ���A��܂����B �A�����P�T�N�n�}�T�E�U�|�J���������܂��ƁA�����̋͌Ԑ삩�����܂łȂ����Ă��܂����A�����꒚�ڂƓڂ̋͒��������{�܂ł�

������܂���i����͍����ς��܂���j�B�����Ē����O���ڂ͂܂��A�Ԑ삩�����܂ŋ��Ȃ����Ă��܂��B���̎���͒ʂ�Ɉ͂܂ꂽ�u���b �N�ł͂Ȃ��ʂ�ɒ����i���ځj�����Ă���A�����ƒ����O���ڂ͌��݂̍���P�`�Q���ڂ����ς��ɍL����A�����꒚�ځE���ڂ͍���P���ڈ�� �Ƃǂ܂��Ă����悤�ł��B�@ |

||

| |

|

|

| �������P�P�S�����R�͒����捡��P���ڂ��� | ||

�@�P�P�P��쒬�ł��������������c�Ə����`�ł��B�������c�Ə������V�c�Ə��ɂȂ����Ɛ������Ă��܂����A���V�P�P�S�����R�ƌ���ׂĂ��m���ɂ�

���炪�Â��Ƃ͌����܂���B �Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�@�����撹���P���ڂ���ƌ�L���Ă��܂����B�������͍���P���ڂ���ł��B

|

||

| |

|

|

| �P�P�W�����{�͒����撹���R���ڂ���@���F�o�b�W�O�R�ƂƂ��Ɂ@ | �����������R���ڂ��� | |

�@��ɂP�P�X�����{���Q���ڂ��猩���Ă��܂������A�P�P�W�����{�������R���ڂ��猩����܂����B

�P�T�N�n�}�ł͏��q�t�́i���쓖�m���w�Z�j�̐��ɒ����{���E��`�l���ƕ���ł��܂��i�U�|�J�j�B�P�P�X�͒����Q���ڂ̐��[���猩�����Ă��܂���

�ŁA�����{���ɁA�P�P�W�����{�͌��݂̒����R���ڂ���ł����A���̂O���X�|�P�͏��� �����R���ڂ̌����_�ƍ���Q���ڂ̌����_�����ԓ� �k�̒ʂ�̓�������A�E�̂P���V�͓���k�̒ʂ�Ɣ���̊Ԃ��猩�����Ă��܂��̂ŁA���ꂼ�꒹���{���O���Ɠ��l���ɊY������̂ł��傤�B |

||

| |

|

|

| �P�P�X�����{�͒����撹���Q���ڂ��� | ||

�@

|

||

| |

|

|

| �P�P�X�����T�͒����撹���P���ڂ��� | �����������P���� | |

�@���Ԃ͒����{�Ƌ��ʁB�����T�͌��݂̒����P���ڂ̂��k�i�����j���B���쑤�͒����U�B

|

||

| |

|

|

| �P�Q�O�����T�͏����̖k���@�����撹���R���ڂ��� | �����������R���� | |

�@���݂͏����Œ����R���ځi�����̖k�j�ƒ����P���ځi�����̓�j������Ă��܂����A���̎���͒ʂ�ɒ����i���ځj���t���Ă���A���

���̂ǂ��炩��������T���o�Ă��܂��B |

||

| |

|

|

| �P�Q�O�����U�͒����撹���P���ڂ��� | ||

�@���Ԃ͒����R���ڂ̒����T�Ƌ��ʂ̂P�Q�O�B�����U�͌��݂̒����P���ڂ̂���i����j���B

�V�[���Ղ����萔���͈ꕔ�����ǂ߂܂��A�P�Q�O�ŊԈႢ�Ȃ��ł��傤�B���Ȃ݂ɂ��̃V�[���ɂ͋�d�̃��S�������d�ɂ���ē\��ꂽ�悤��

���̂ŁA�V�[����\���������ɊǗ����@���ς��A�ԍ��i�_��́j�������ɂȂ����̂ł��傤�B  �@��d�}�[�N���������V�[����\��ꂽ�����T�B �@��d�}�[�N���������V�[����\��ꂽ�����T�B |

||

| |

|

|

| �P�Q�P�����͏��撹���U���ڂ��� | ���������撹���U���� | |

| �@�P�T�N�n�}�ł́A���݂̏��撹���S�`�V���ڂ́A�厚�����̉����⒆�l�Ƃ����n���������悤�ł��B�i�U�E�V�|�J�j ���݂͓�k�Œ����S���ځE�U���ڂƕʂ�Ă��܂����A���̓����͓����ʼn����꒚�ځE�ڂ������悤�ŁA���݂̒����S���ځE�U���ڋ��ɁA�������� ���꒚�ڂŐ^�̏c�����ڂƂȂ�悤�ł����A���̊��ɂ́A�����S���ڑ����P�Q�R�E�����U���ڑ����P�Q�P�Ɠ��Ԃ͓����ł͂Ȃ���k�ŕ� ����Ă��܂��B |

||

| |

|

|

| �[�z���u�͒�������u�Q���ڂ��� | ||

�@�[�z���u�͏��߂ĕ����n���ł��B�Z�Z���u�͍��x�������Ɉ�R���J���đ����������ɕt����ꂽ�n���i���`���@�����u�͏��a�����̊J��j��

���傤����A�P�T�N�n�}�ɂ͎R���������Œn���̋L�ڂ͂���܂���B �厚�����̂P�Q�P�����ƂP�Q�R�����̊Ԃɋ}�ɍ��u�����荞�͕̂s�v�c�ł����A�P���ɉ����̔��W�����z���ĂP�Q�Q���L�[�v���Ă������A��Ɋe

�n�ŊJ�����i�Ă���ԍ��ĂĂ������̂ł��傤���B |

||

| |

|

|

| �P�Q�R�����͏��撹���S���ڂ��� | ||

| �@�P�Q�R�����ƂP�Q�R�������́A�P���ɓ\��ꂽ�������Ⴂ�A����������ɂ͉������ƕ\�L����悤�ɂȂ����̂ł��傤���B�������Ȃ��̂Ŋm��I�Ȃ� �Ƃ͌����܂��A�P�Q�R�����͂Q���ŁA�P�Q�R�������͗����Ƃ��Q�O�O�ԑ�ł��B |

||

| |

|

|

| �P�Q�R�����������撹���S���ڂ��� | �����������S���ڂ��� | |

| |

|

|

| �~�����͒�����~�����Q���ڂ��� | ������������~�����Q���ڂ��� | |

| �~�����͍]�ˎ���̎����ɂ͕����Ȃ��n���ł��̂ŁA���̑������Ǝv���Ă��܂������A���a�X�N�ŐV�����s�X�y�x�O�n�}�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��A�� �N�����a�P�O�N�����s�X�n�}�����ē��ɍ��R�ɂ����R�ƌ���܂��B �~�����̒n���̗R���ɂ��Ē��ׂ��Ƃ���Aweb��ɂ��قƂ�Ǐ����܂��A�J���Ɍg������a���~���Y�ƌ��q�v�l����ꕶ������� ���Ƃ����L�q���ǂ����Ō����L��������܂��B�i�����̎����������邱�Ƃ��o���܂���B�j �a���~���Y������w�@�����w�Z��ސE�i�P�X�R�R/���a�W�N�j���A�������ƍ����w�Z�i���݂̕�����w�j��n�������̂��P�X�R�S�i���a�X�j�N�ƁA�܂��ɔ~ �������n�}�ɓo�ꂷ�鎞���ł��B�~���Y�͎������Ȃ������A�l�Ŏ؋������ĕ������ƍ����w�Z��ݗ����Ă��܂�����A�͂����đ�n�J���܂� ���Ă���]�T���������̂ł��傤���B �w�Z�ݗ��E�^�c�����̑����ɂ��邽�߂ɁA�؋����łɓy�n���J�������Ƃ������Ƃ�����̂�������܂��A����Ȃ�u�������o�ς̐搶�A ���玑���̊l�������H�����v�ƈ�b�ɂȂ��Ă������ȋC�����܂��B |

||

| |

|

|

| �P�Q�U�����]�͒����摐���]�Q���ڂ��� | ||

| �@���݂͒����摐���]�Ƃ����n���\�L�ł����A�P�T�N�n�}�ł������]���ƋL����Ă��܂��B���������n�}�ɂ́u�����]�Z�v�Ƃ����\�L������A���̎��� ��̓`���Ȃ̂ł��傤�A���݂������]���w�Z�ƕ\�L����܂��B�i�V�|�J�j ���̊��o�ł����݂̑����]�P�E�Q���ڂ������]�ł����A�P�T�N�n�}�ł͒����w�̓�i���݂̕ʕ{�R���ڂ����肩�j�ɑ����]�{���������܂��i�V�E�W�| ���j�B�@�Q�O�Q�O�^�O�R�^�O�P�NjL�@���̌�ʕ{�Q���ڂ��P�R�P�����]�{�������Ă��܂��B �����摐���]�Q���ڂƏ��撹���T���ڂ͔���̓����݂ɂȂ茻�݂ł͋���Ⴂ�܂����A���̓����͓��R��Ƃ����l�����͂���܂���ł����� �ŁA�����]�ƕʕ{�k���������ԂP�Q�U�ň�a���͂Ȃ������̂ł��傤�B |

||

| |

|

|

| �ʕ{�k�͏��撹���T���ڂ���@ | ||

�@�P�T�N�n�}�V�|�J�A���Ԃ͂P�Q�U�����]�Ƌ��ʁB

�@���������]������o���Ă��܂��B���ɂ����̂͂��e�͂��������B �@���������]������o���Ă��܂��B���ɂ����̂͂��e�͂��������B |

||

| |

|

|

| �P�Q�V�����]�������摐���]�Q���ڂ��� | ||

�@���������]�Q���ڂł��P�Q�U�����]�ɔ�ׂĂ���Ɉʒu���邨���o�ė��܂����B���̂��������M�d�͂̓d�����j�����o�Ă���A��O��

���Ă�ꂽ���Â������ƍl�����邱�Ƃ���A�P�Q�U�̔ԍ��͊��łP�Q�V���g�����킯�ł͂Ȃ��A�P�Q�U�ƂP�Q�V���ꏊ�i��k�j�Ŏg���������̂ł��傤�B |

||

| |

|

|

| �P�Q�X�s���͏���ʕ{�P���ڂ��� | �͂��������̂���ɂ͕ʕ{���Q���ڂ̕\�D | |

| �@�P�T�N�n�}�V�E�W�|�J�E�������܂��ƁA����̐��݂��}��������w�i����������j�̓쑤�ɂ́A������ʕ{���꒚�ځE�ځE�O���ځA�ʕ{�V ���꒚�ځE�ځE�O���ځA�����]�{���꒚�ځE�ځE�i�ʕ{���ʂ�̖k�ɎO���ڈȍ~�j�ƕ���ł��܂��B �P�Q�X�̓��t�H�[������Č��֘g�̉��~���ɂȂ��Ă��蒬����ǂނ��Ƃ��ł��܂��A�P�R�O�ʕ{�V���ʕ{�Q���ڂ���o�Ă��Ă��邱�Ƃ���A�܂��� �̂���̂͂��������̂���ɂ́u�ʕ{���Q���ځv�̕\�D���\���Ă��邱�Ƃ���A�u�ʕ{�i�Q�j�v�Ƌ����������Ă��܂��B ���Ȃ݂ɂ��̕\�D�́A�����s��������Ƃ���ɓ������̂�����܂��̂ŁA�X�ǂ̃m�x���e�B�̂悤�Ȃ��̂ł��傤���B���A�Z����č��݂������� ���ɁA�n�ԕ\�����������߂ɏZ�����A�����Ă��炸�ɗX�֔z�B���X���[�Y�ɍs�����A����̍�Ƃ��ĕ\�D��z�����̂�������܂���B�i�O�U�X������ �T�ł������\�D�j |

||

| |

|

|

| �ʕ{�V�͏���ʕ{�Q���ڂ��� | ||

| �@�P�T�N�n�}�W�|�J�E���B�P�R�P�|�O���W�����]�{�Ƃ͓����X�敄���i�ԁj�́A�ʕ{�V�����̒ʂ�ɁA�����]�{�����̒ʂ�ɓ\���Ă��܂��B�i���̎��� �́A���H�ɋ��ꂽ�u���b�N����̒��⒚�ڂł͂Ȃ��A�ʂ�ɒ����E���ڂ��t���Ă����B�j |

||

| |

|

|

| �����]�{�͏���ʕ{�Q���ڂ���@ | �������ʕ{�Q���� | |

�@�P�T�N�n�}�V�E�W�|���B

|

||

| |

|

|

| �����]�{���͏���ʕ{�U���ڂ��� | ||

| �@���w���ʂ�̐��A�����w���i�P�T�N�n�}�@�����{���W�|���j�̓삩����P�R�P�����]�{�����o�Ă��܂������A�ʕ{�Q���ڂ̑����]�{�Ƃ͈Ⴂ�����] �{���ł��B����͂P�Q�R�����ƂP�Q�R�������Ɠ������A�\��ꂽ����ŕ\�L���Ⴄ�̂ł��傤�B�����E�������Ɠ������A�����]�{�͔ԍ����Q���A�����]�{�� �͂Q�O�O�ԑ�ł��B |

||

| |

|

|

| ���l�͏��撹���U���ڂ��� | ���撹���S���ڂ�����@�Q�O�Q�O�^�O�W�^�O�P�lj� | |

| �@�P�T�N�n�}�V�|�J�B�����U���ڂ͏鐼�����i���鐼���w�Z�j�̓��ɂȂ�܂��̂ŁA�P�T�N�n�}�̏㒆�l���꒚�ڂɊY������ƍl���Ă��܂��B �Q�O�Q�O�^�O�W�^�O�P�@�P�T�N�n�}�㒆�l���꒚�ڈ�Ǝv���钹���U���ڂ��猩�������Q����\���Ă��܂������A�V���ɒ����S���ڂ�����P�R�Q���l ���������̂ŁA�ꖇ�͓\�芷���܂��B�O���O�|�S�͒������w�Z�̓����猩����܂����̂ŁA�����l���꒚�ڂɊY������̂ł͂ƍl���Ă��܂��B |

||

| |

|

|

| �P�R�T���l���͏��撹���V���ڂ��� | �����������V���ڂ��� | |

| �@�������l�ł����P�R�Q�͒��l�A�P�R�T�͒��l���ł��B������P�Q�R�����Ɖ������Ɠ����悤�ɓ\��ꂽ����̈Ⴂ��������܂��A����ɂ��Ă͓��� �܂ň���Ă��Ă��܂��B�s�c���l�Z��P�T�N�n�}�̒Y�z�Ձi�U�E�V�|�J�E���j�ɊY������̂ł��傤���A���̂O���W�|�P�͎s�c���l�Z��̖k����o�Ă� �Ă��܂��̂ŁA�����l���O���ڈ�Ǝv���܂��B ����A�E�̂P���P�|�Q�͓��������V���ڂł��鐼���w�Z�i�P�T�N�n�}�鐼�����V�|���j�̐�����o�Ă��Ă��܂��̂ŁA�㒆�l���O���ڂɊY������ƍl ���Ă��܂��B �P�T�N�n�}�ł͏㒆�l�O���ڂ̐��ɗ������꒚�ځE�ڂ������܂����A���G��ɉ˂��闳�����Ɖ��������������Ղ��������Ă��܂���B  ���Ȃ݂����N�����}�Ō���ƁA�����͂܂������̒Y�z�������悤�ŁA�������玺����͔̉ȂɊ|���Đςݏo���p�炵���O���������Ă��܂��B���N �����}�ł͌����ɂ����̂����a�Q�N�����s�y�t�ߐ}�Ō���ƁA�ǂ����P�ɉ^�Y�O���ƌĂ�Ă����悤�ł��B |

||

| |

|

|

| �G�͏��撷���Q���ڂ��� | ||

�@�G�͒}�O��㔕��y�L�E��ɁA���������̎}���Ƃ��ď����i�����j�Ƌ��ɋL�ڂ�����܂��B�P�T�N�n�}�P�Q�|�J�B

|

||

| |

|

|

| �㒷���͏������R���ڂ���@ | ����������R���ڂ���@�Q�O�Q�O�^�O�V�^�O�P�lj� | |

| �@�P�T�N�n�}�P�S�|�J�B �Q�O�Q�P�^�O�Q�^�O�P�@�P�T�N�n�}�P�R�|���ɂ͖�Y�̎��������܂��B�������牺�������o�Ē�ɔ����铹�́A���݂̌����T�T�T�������Q���ڂ̓�ŕ� �āA�i���݂͑�r�ʂƌ����������P���ړ������_�ňꕔ�A�����Ă��܂��j���R�ό����H���s���v�[���p�Ɏ��铹�ł����A����͋� ���_�����畽����ւ̓����ǂ����߂�ꂽ���������i�P�T�N�n�}�P�R�|���j�ł��B ��Y�́u�Y�v�̂��������k�ɑ��鍕�̎�������{����ł��̂ŁA��{����̓������������̓�ł��̂ŁA�������P���ڂɂȂ�Ǝv��� �܂����A���Ղ͂Ȃɂ��������܂���B |

||

| �Y�_�͌�q�_�Ёi�E��̋L�ڂł͌�q�喾�_�Ё^����R���ڂS�R�j | ||

| |

|

|

| ���̕~�n�W�́A���������Z�Q���ڂ̒��Z�k�����������͂� | ||

| �@�P�T�N�n�}�̏㒷���Ɖ������̊Ԃɂ͗����ꂪ�����܂��B�i�P�R�E�P�S�|�J�^�펞���P�V�N�n�}����͐Ռ`���Ȃ������Ă���B�j ���n�}�ł������r�i��搼���Z�Q���ځj�̖k���ɂ�����܂�Ə�����Ă��܂����A���ۂ͐����Z�Q���ڂ̎����������n�߁A��撷�Z�P���ڂ̒��Z �������E�����Z�Q���ڂ̒��Z�k�����E�����Z�T���ڂ̒��Z���������E�����Z�U���ڂ̒��Z������ƁA���Z���̌����ɗ��R�̕~�n�W�����݂��Ă��� �܂��B�����̋����͉g�����i�ړ��������j�̂�������܂��A�قڒ��Z���������ꂾ�����̂ł��傤�B�����Ă��̈ꕔ���A���ɒ��Z�c�n�����Ă� ����̓y�n�Ƃ��Ďg��ꂽ�̂ł��傤�B ��q���܂��O���c�E�����c�͉������̏����ł����A�㒷���̏����Ƃ��Ă͒}�O��㔕��y�L�E��ɒI���E�����ƕ���Ŗ��c�̋L�ڂ�����܂��B���� �̏������}��㒷�����̎Y�_�@��q�_�ЂɌf����ꂽ��ɂ͑喴�c�ƂȂ��Ă��܂��B ���݂̓�撷�Z�͑喴�c�ƌ���ꂽ�悤�ł��B���c�͎��n�̈Ӗ��ł����A�����ł���������J�̒n�ŁA�L��ȗ��������ꂽ�̂ł��傤�B |

||

| |

|

|

| �@���N�����}�ł́A�O���Ɠ����R�̊ԂɁu���C�v�炵���n���������܂��B�u�C�v�ł͂Ȃ������u���v�������́u���i�̓_���Ȃ��j�v�̂悤�Ɍ����܂����A���� �͂������ɂ͓ǂ߂Ȃ������ł��B���n�}�ɍڂ���i�O�����j�Ɖ����i�㒷�����j�̎��́A���ꂼ��}�O��㔕��y�L�E��ɗ����̖����Ƃ��ċL�ڂ� ����A���݂��o�X��ɖ��𗯂߂Ă��܂��B�����R�Ö�̒n���\���̏�ɂ́A���r�i���擌���R�P���ڂP�O�j�炵���r�������܂��B���C�̏ꏊ�͏� �����i����j�E�����R�E�O��������ڂ���A���肬��㒷�����ł��傤���B ���̈ʒu�W�����ɒT�����Ƃ���A�������V���ڂT�Ɠ��O���V���ڂU�O�̊Ԃ́A�ʃ�����ɉ˂��鋴�ɂ���炵�����������܂����B������ �|��v���[�g�́u��C�v���Ɠǂ߂܂��B���Α��ɂ͂Ђ炪�Ȃ̃v���[�g���|�����Ă��܂����A�ɏ�������������ł��傤�S�����ڂ���Ɋ���Ă���A �u�v�ł͂Ȃ������ȁu���v�Ɍ����܂����u�������v�Ȃ̂ł��傤�B ���N�����}�݂̂����̒n����f�ڂ��Ă���A���̒n�}�ƌ���ׂ邱�Ƃ��o���܂���B�u���C�i�������������͕��j�v�Ə����āu�������v�Ɠǂ̂��A �P�Ɂu��C�v���ԈႦ���̂��A���̂Ƃ���͂킩��܂���B |

||

| |

|

|

| �����͒����揬���Q���ڂ��� | ||

�@�P�T�N�n�}�P�P�|���B

|

||

| |

|

|

| �������͏��撷���S���ڂ��� | �����������S���ځ@�@�@�Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�lj� | |

| �@�P�T�N�n�}�P�Q�|�J�E���B�������͂P�������������Ă��܂��A���ւ����t�H�[�����ꂽ�悤�ŁA���[�����֘g�̉��ɂȂ��ēǂ߂܂���B ���̏�Ԃł͂O�S�T�Ȃ̂��P�S�T�Ȃ̂����f�ł��܂��A�����i�P�S�R�j�͉��������̎}���ł��i�}�O��㔕��y�L�E��ɂ͔����ƋL�ځj����A������ �ƈ�A�̔ԍ���t����Ă����ƍl���A�P�S�T�Ƃ��Ă��܂��B�i�Ƃ���ƊԂ̂P�S�S�́A�������}���̌G�������͑O���c�ł��傤���H�j�����̌�A�G�͂P�R�V�� �����B �Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�@���i�̉������������邱�Ƃ��o���܂����B���Ԃ͂�͂�P�S�T�ł����B �Q�O�Q�P�^�O�Q�^�O�P�@�P�T�N�n�}�P�Q�|���̉������̐��ɂ͉Y�R�̋L�ڂ�����܂��B�㒷���ŏ����܂����悤�ɁA���̉Y�R�Ɛ_�����̊Ԃ̍��ŕ`���� ����������{����ł�����A�Y�R�͉������ƈ�{����̊Ԃ������������{������ɂ������Ǝv���܂��B�Y���̏��撷���T���ڂ������ �݂܂������A���ʂ͂���܂���ł����B |

||

| �Y�_�͉����������{�i�����T���ڂP�j�@�����������{�̒��A��|���͔����@�W�̊��| | ||

| |

|

|

| �O���c��NTT�d���\���͓�撷�u�S���ڂ��� | ||

| �@���njS���������̂����A�O���c�Ɖ����c�i���u��j�͌��ݓ��ɂȂ��Ă��܂��B �P�T�N�n�}�ɂ͂P�R�|�J�ɑO���c�̋L�ڂ�����܂��B�Y���n�悩���NTT�̓d���\�������������Ă��܂���B |

||

| |

|

|

| �s�c�����c�Z��͓�撷�u�R���ڂ� | ||

�@�P�T�N�n�}�ɂ͂P�S�|���ɉ����c������܂��B�L�ڂ̏ꏊ�����݂̑�r�ʂ蒷�Z�Q���ڂ̌����_������Ɍ����A��������i��撷�u�j�Ȃ̂��㒷

����i��撷�Z�j�������ł����A�����̏������}�ɂ͑O���c�ƕ���ő厚�������̏����Ƃ��ĉ����c�̋L�ڂ�����܂��B |

||

| |

|

|

| �O���͓��O���Q���ڂ��� | ||

�@�P�T�N�n�}��O�B���u�i���������j�E���Z�E�����Z�i�㒷�����j�E�O���E�����͌��݂͓��ł����A�]�ˎ��ォ��̑��njS��ł��B

���݂̓����\�����邻�̑��̒��͋��߉όS�ɂȂ�܂����A�߉όS�͓߉ϐ쐅�n�̑��X�ƍl���Ă��܂��̂ŁA���쐅�n�ƂȂ��L�̑��⋽�� ���njS�ɑ����͎̂��R�ł��B�i�������̍œ��[���V�r�E�Òr�́A�߉όS���`���������̒r�ƘA�g�����߉ϐ쐅�n�B�j �����s�����ߓs�s�ƂȂ��ċ搧���~���ꂽ�̂͂P�X�V�Q�i���a�S�V�j�N�ł����A����܂ł͂����̒��͑��njS�Ƃ����ӎ��������A���ɕғ����ꂽ�� �Ƃɋ�������������������܂���B������������ŕO���E�����͐��V�c�Ə��Ǔ��������悤�ł��B���ƂȂ��ẮA�t�ɑ��njS�������Ƃ����Ă��s���� ���܂��B ���N�����}�ɂ͞w���̎��Ƃ��Ĉ�肪�ڂ��Ă��܂����A��C�̗��ł������܂����悤�ɁA���̓o�X��i���O���V���ځj��������i�O���V���ڂS �X�j�E���̉��𗬂��Y�c��i���쐅�n�j�̑O��苴�ɂ��̖����c���Ă��܂��B  �܂��A���N�����}�ł͞w���̒��̐��͂���Ɂu���v�������܂����A���O���T���ڂX�ԂɕO���q�포�w�Z�Ղ̋L�O�肪�����Ă��܂��B

���łɎ��̊o���ł��B���N�����}�ł͙����H�̓�ɂ���܂��B���݂�疗y���i�O���R���ڂW�j�͌����S�X���i������j���̖k�����ɂ���A��

��͓����t���ς�����̂��A�����ߐڈړ]�����̂��H |

||

| �Y�_�͌А_�Ёi�E��̋L�ڂ͌Б喾�_�Ё^�O���Q���ڂQ�S�j | ||

| |

|

|

| �����͓�攐���S���ڂ��� | �����������S���ځ@�@�@�Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�lj� | |

�@�@�P�T�N�n�}��O�A���Ԃ͕O���ƈꏏ�B

���N�����}�ɂ͔����̎��Ƃ��āA�����Ö�E�����E�O�\�c�E���J�̋L�ڂ�����܂��B�Ö�͓�攐���P���ڂP�O�O�ɌÖ�o�X��Ƃ��Ė��𗯂߂Ă�

�܂��B �����͔����P���ڂT�Q�Ɠ��S���ڂQ�Q�̋��Ɋ|�鋴�ɁA�������Ƃ��Ė����c���Ă��܂��B���n�}�̔����i���{���j�Ə����ꂽ�����̉��ɂ�����ƈ�

���i�����S���ڂP�U�j�ŁA�{���̓�ɂ͏����_�Ёi�����S���ڂQ�O�j�̒����}�[�N�������܂��B�Ö�i�P���ځj�Ɣ����i�{���^�S���ځj�̊Ԃɒ����i�����j ������̂����N�����}�̈ʒu�W�ƈ�v���܂��B  �@�������@�@�@�@�@�@ �@�������@�@�@�@�@�@ �@�O�E�c�� �@�O�E�c���O�\�c�́A�ʃ�����r�E���r�┋�m�����֎��铹����A�Ԕ����|�������甐���V���ڂɉ����ė������쉈���ƌ��������ĒT���܂������A���ۂ�

�������������́A�����U���ڂV�Ɠ��P�P�̊ԂɊ|���鋴�ɂ��̖����c���Ă��܂����B�����̃v���[�g�ɂ́u���イ���v�ƍ��܂�Ă��܂��B ���J���O�\�c�̓��ł��̂œ����������U���ڂł��傤���A�����̏������}�ɂ͂��̎��͂Ȃ��A��т͋�搮������Ă��邱�Ƃ���A���Ղ��������

�Ă��܂���B ���N�����}�ɂ͋L�ڂ͂���܂��A�����U���ڂP�T�ɔ����S�\�����Ƃ����s�v�c�Ȗ��O�̌���������܂��B���̂悤�ȕs�v�c�Ȗ��̏ꍇ�͂�����

�������Ȃ̂ł����A�����̔��쑺�̏����}������ƁA�m���ɊY���̒n��i�O�E�c�̓��j�Ɂu�S�\�v�̎��������܂��B  �����͂��̑��ɂ��A�E��̋L�ځi�Y�_�ȊO���K�┒���ԛ��⁄���̂�邱�Ɓj��A�����̏����}�̒n�����悭�c���Ă���̂ł����A����͂܂�

�@������炽�߂āB |

||

| �Y�_�͏����_�Ёi�E��̋L�ڂ͏\�Z�V�_�Ё^�����S���ڂQ�O�j�@�R�c�̎Y�_�͉H���_�Ёi�H���喾�_�Ё^�����U���ڂ̐恃�厚�R�V�O�|�P���j | ||

| |

|

|

| ���{�͐��拴�{�Q���ڂ��� | ���������{�Q���� | |

�@�P�T�N�n�}��O�B

|

||

|

|