�@�ŏ��ɖڂɂ����o�b�W���S�P�V���m���i���O��j�������̂œ�悩��T���n�߂܂������A���H�����i�\��E��K�E����E�㉺�H���E��x�ŁE��i�E����

���x�틽���j�悩��͂ǂꂾ���T���Ă��o�ė��܂���B�͂��߂͗��R���킩�炸�ɁA���̒T�����������̂��낤�Ǝv���Ă��܂������A������͂��ƋC��

���܂����B���H�����������s�ɍ����i�ғ��j���ꂽ�̂͒x���A�P�X�T�S�i���a�Q�X�j�N�̂��Ƃł��B

���x�틽���j�悩��͂ǂꂾ���T���Ă��o�ė��܂���B�͂��߂͗��R���킩�炸�ɁA���̒T�����������̂��낤�Ǝv���Ă��܂������A������͂��ƋC��

���܂����B���H�����������s�ɍ����i�ғ��j���ꂽ�̂͒x���A�P�X�T�S�i���a�Q�X�j�N�̂��Ƃł��B

�@��d�o�b�W���\��ꂽ�̂͏��a�R�O�N��Ɛ������Ă��܂����A��d���ɂ��l���z�u�Ȃǂ̎������ł��傤����A�����s�ƍ������Ă������ɂ͕����c

�Ə��ɂ͈ڊǂ��ꂸ�ɂ��āA���H�����悪�����c�Ə��Ɉڊǂ����O�ɕ����s���̋�d�o�b�W���\��ꂽ�̂ł��傤�B�����ċ��H�������NJ������c��

���ł͋�d�o�b�W���\���邱�Ƃ͂Ȃ������悤�ŁA���H������Ɨאڂ���t���s�E�߉ϐ�s�����������܂���B

�@���̌�A������|���E������������܂�������͂茩����܂���B�}���S�߉ϒ��i�߉ρE����E�������E�t�E�����E�|���E�䑊�c�j�������s�ƍ�����

���̂͂���ɒx���A���P�X�T�T�i���a�R�O�j�N�̂��Ƃł��B�H�����ł̌o�����������̂ŁA���̒n��͒|���E�������̈ꕔ���������Ă��܂���A�܂��Ȃ�

�ł��傤�����̒�����o�Ă���\���͂���܂��B

�@�����c�Ə��̃o�b�W���o�Ă���͈͂́A���͔���c�Ə��Ƃ̋��̓���n�o�E�g�ˁA��͋��ȓc���i���G�E���Ԏ��E�㉺���G�E�����E�㉺�P��E�E��

���j�ƎO��i�����E�O��E�a�c�E�쑽�ځE�V�i�j�͂P�X�R�R�i���a�W�j�N�����i�ғ��j�ł�����܂܂�Ă��܂��B

�@���͐��V�c�Ə��Ƌ��ɂȂ�܂����A�����c�Ə����̍ہi����j�͊C���獕�������ɁA�ɍ�Y�i�ɍ�j�E�r�ˁE�半�V�i�Z�{���P���ځj�E�ƍ��E���a�E��

�ˁE�M�R�E���`���ŁA�A���鐼�V�c�Ə����̒n���ł́A���l���E�V��H�i����j�E�l�c�i�����]�P���ځj�E��쒬�i�Z�{���Q���ځj�E�~�����E�����E�������E

�㒷���E�O���E�����ƂȂ��Ă����悤�ł��B

| |

|

|

| ���P�͔�������P���ڂ���@ | ||

| �@�P�T�N�n�}�V�|�z�B�����Ȃ�X�^�[�g���y���L��h��Ő\����Ȃ��ł����A�ォ��y���L��h���Ă�����̂͌��\����܂��B�y���L���h���Ă��� ���A���ꂾ����������c���Ă���Ώ\���ł��B����������́A�T���n�߂������̍��Ȃ�Ό����Ƃ��Ă����ł��傤�B |

||

| |

|

|

| ���Q����������P���ڂ���@ | ||

�@�P�T�N�n�}�V�|�z�B

|

||

| |

|

|

| ���������͔�������Q���ڂ��� | ���������Q���� | |

| �@�P�T�N�n�}�ɂ͓������������̋L�ڂ͂���܂��A��������ԏ�̋L�ځi�V�|�w�j������܂��B | ||

| |

|

|

| ���������͔�������R���ڂ��� | ���������R���� | |

| |

|

|

| �����H�͔�������S���ڂ���@ | ���������S���� | |

�@�P�T�N�n�}�U�|�z�B

|

||

| |

|

|

| �������͓���n�o�T���ڂ���@ | ||

�@�P�T�N�n�}�T�|�j�B�P�T�N�n�}�ł͔������̓��@����{�̎Q�����S�s���̒n�}�L���������Ă���A���a�P�T�N���ɂ͕����s�̍œ��[�ƂȂ�܂��i��

���S���蒬�������s�ɕғ������̂��܂��ɏ��a�P�T�N�j�B |

||

| |

|

|

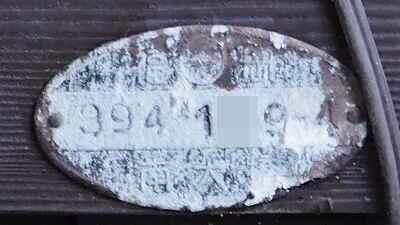

| �n�o�P�͓���n�o�T���ڂR�S�|�P�P�@���c�����쏊�� | ||

| �@�P�T�N�n�}�͎��X�킩��Â炢�̂ł����A�Z�Y���{�i�U�|�j�j�̓�i���j�ɕ��Ԉ꒚�ځE�ځE�O���ڂ��n�o�̂P�`�R���ڂɂȂ�̂ł��傤���B�i�� ��ȊO�ɂ͔n�o�{���E���{���ȊO�̔n�o�ɊY������L�ڂ�����܂���B�j �V���̒n�}������ׂ�ƁA���̈꒚�ڂ͌��n�o�T���ڂɊY�����A�m���Ɍ��݂̔n�o�T���ڂ���n�o�P�̃o�b�W��������܂����B |

||

| |

|

|

| �n�o�{�͓���n�o�Q���ڂQ�P�|�Q�V�@�����̔����� | ||

�@�P�T�N�n�}�ł͔n�o�̒�ԏ�̂������ɖ{�����L�ڂ���Ă��܂��i�T�|�j�j�B���ꂪ�n�o�{���ɊY������悤�ł��B

|

||

| |

|

|

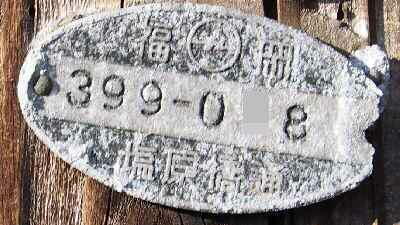

| �b���͓���n�o�P���ڂ���@ | ������n�o�T���ڂ���� | |

�@�P�T�N�n�}�L�ڂȂ��B��d�o�b�W���\��ꂽ�����ɂ͔b���͂��Ȃ�傫���A���݂ł��b���̋�d�o�b�W�͌䏊���̐�����U�N�U�N�o�ė��܂��B

�܂��b���͐��S�EJR�̃o�X��Ƃ��Ă��n�����c���Ă��܂��B

|

||

| |

|

|

| �������Q���ڂ̐Δ�͓���n�o�T���ڂ���i���a�R�X�N�����j | ||

| �@�P�T�N�n�}�ł͔b���̋L�ڂ͂Ȃ��A�������i�T�|�j�j�̐��Ɍ䏊���i�U�|�j�j������܂��B ���̐������ڂ̐Δ�ɂ́A���ʂɊ҂̖��O�E�E�ɐ������ڂ̖��E���ɏ��a�R�X�N�����ł���|�������ꂽ���̂ł��B���a�R�X�N���� �͌����̒n���������ł��傤���A���j�������g��̂��̂�������܂������������d�o�b�W�͌����炸�A���ɐ��������������̂��������� ���܂���̂ŁA�Ƃ肠�������̔���f�ڂ��Ă����܂��B |

||

| |

|

|

| �䏊��������n�o�T���ڂ��� | ||

�@�P�T�N�n�}�ł́A�䏊���ƋL�ڂ���Ă��܂��B�i�U�|�j�j

|

||

| |

|

|

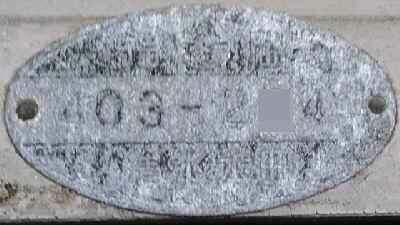

| ���������͓���n�o�P���ڂ��� | ||

| �@�P�T�N�n�}�ł́A�ݐ����Ƃ��ċL�ڂ�����܂��B�i�U�|�j�j �X�敄���i�ԁj�܂Ō��J���Ă��܂���̂œ`���܂��A���������Ɩ��������̈ʒu�W�������ł��B�ǂ��炩�Ƃ����Ɛ����̕������ɂ��� �悤�ȋC�����܂��B�i���ꂼ��P���������������Ă��炸�A���̍L��������ʂ��Ȃ����炩������܂���B�j |

||

| |

|

|

| ��������������n�o�P���ڂ��� | ||

�@

|

||

| |

|

|

| �O�p�{������n�o�P���ڂ���@���Ԃ͖��������Ƌ��� | ||

| �@����n�o�P���ڂP�X�ԂɎO���_�Ђ���A�������痈���n���ł��傤�B �O�p�{������Ƃ������Ƃ͖{���ȊO�ɂ��������̂ł��傤���A�P�T�N�n�}�ɂ͎O�p���Ɩ{���������������Ă������悤�ł��i�U�|�j�j�B�ꏊ�I�ɂ͎O�p �{�́A���n�}�̎O�p���悩��o�ė��Ă��܂��B |

||

| |

|

|

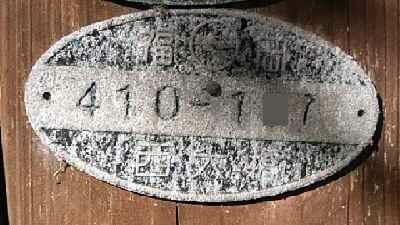

| �����͓��攠��P���ڂ���@ | ����������P���� | |

�@�P�T�N�n�}�U�|�j�B

|

||

| |

|

|

| �O�����͒�����t�g�Q���ڂ���@�@ | ���a�P�Q�N�̎O�����ʘH�ʕܑ��L�O��͏t�g�Q���ڂP�R�Ԃ� | |

�@�P�T�N�n�}�X�|���B

|

||

| |

|

|

| �Z���������͒�����t�g�Q���ڂR�Ԃ� | ||

| �@�P�T�N�n�}�̎O�����E�ܒ��̓�ɂ͘Z�����̒n���������܂��i�X�|���j�B | ||

| |

|

|

| �Z�g�V���͒�����t�g�P���ڂ��� | �������t�g�P���� | |

�@�P�T�N�n�}�P�O�E�P�P�|���B

|

||

| |

|

|

| ���l�\��͓n�ӒʂR���ڂ��� | �������n�ӒʂR���� | |

| �@�}�O��㔕��y�L�E��̏����̗��ɁA�l�\��ɂ��ď�����Ă��܂��B�u�l�\��Ƃ����̂͐����E�����̓̓���藬��� ��{�؈�א_�Ђ̌��𗬂�ĐV��ɉ����B�v ���݂͐��S�����w�̓����ȓ�͈Ë�����Ă���A���̗��ꂪ�ǂ����痈�Ă���̂��͂킩��܂���i�����E��������Ȃ�A ��v��̍^����̐[���x���z���Ȃ���Ȃ�Ȃ��j���A�m�����ɂ̗��𗬂�鏉�~�ɂ͋�Ǖ�����������ł��B  �@�����攒�������� �@�����攒�����������́i�P�T�N�n�}�������j��@�V��Ə铌���i�������@�P���ڂP�Ԑ�j�̎�O�ō������A��������͖�@��ƂȂ�܂����A�E��

�̋L�q���������܂����A�l�\��Ɩ�@�V�삪���������PKm��̂����ɏ�E���E���l�\��̒n��������܂����B |

||

| |

|

|

| �g�˕��a�͔�����g�˂P���ڂ��� | �������g�˂P���ځ@�@�Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�lj� | |

�@�P�T�N�n�}�ɂ͋g�˕��a�E�g�ˏj�i�O�S�O�j�E�g�˖��i�O�T�P�j���̋L�ڂ͂Ȃ��A�܂��q���g�ɂȂ�悤�Ȓn��������܂���B �@�g�ˏ��X�X �@�g�ˏ��X�X��ケ�̕ӂ肪�}���ɔ��W���Ă��������Ƃ��f���܂��B |

||

| |

|

|

| �g�˂S�͔�����g�˂Q���ڂ��� | �������g�˂Q���� | |

�@�@�P�T�N�n�}�V�|�j�E�z

|

||

| |

|

|

| �g�ˏj�͔�����g�˂Q���ڂ���@�@ | �������g�˂Q���� | |

�@�P�T�N�n�}�L�ڂȂ��B�ߗׂɏj�̖��������ꂽ���ɂߒ��ԏꂪ����܂��B�@

|

||

| |

|

|

| �g�˂T�͔�����g�˂Q���ڂ���@�@ | �������g�˂Q���� | |

�@�P�T�N�n�}�V�|�j�B

|

||

| |

|

|

| �I�ؒ��͒����敽���P���ڂ��� | ||

| �@�P�T�N�n�}�ɂ͓���@���I�Ƃ��ċL�ڂ�����܂��i�X�|���j�B�I�؋��i�y�јI�؋������_�j�͒������@�P���ڂP�O�ԂƓ��敽���P���ڂR�Ԃ̊ԁA ��@�V��Ɋ|���鋴�Ƃ��Ė����c���Ă��܂��B  ���n�}�œ���@�I�i���a�P�V�N�ŐV�����s�n�}�ł͓���@���I�����j�̋L�ڂ�����܂ł��Ȃ��A�I�͖�@�̒n�����Ǝv���Ă����̂ł����A ����������I�ؒ��̃o�b�W�������������Ƃɋ����Ă��܂��B�i�P���Ɍ��݂̕����P���ڂ̍Ŗk�[�͋���@��Ȃ̂ł��傤�B�j |

||

| |

|

|

| ��@��ʂQ�͒������@�R���ڂ��� | ||

�@�P�T�N�n�}�ɂ͖�@����ʂƂ��ċL�ڂ�����܂��B�i�X�|���j

|

||

| |

|

|

| ��o���͒����捡��Q���ڂ���@ | ������x�łP���ڂ���� | |

�@�P�T�N�n�}�W�|���B�}�O��㔕��y�L�E��ɂ́A�o���͖�@���̎}���Ƃ��ċL�ڂ�����܂��B��l���ʂ�̓��i������j��������i���x�Łj������o

�Ă��܂��̂ŁA���݂̏�l���ʂ肪�k�i���̓��H���j�����˒��E���o�����E��o�����������̂ł��傤�B�i���̎���͓��H�ň͂܂ꂽ�u���b�N�ł͂� ���A�ʂ�ɒn���E���ڂ��t���Ă��āA�ʂ�̗����������n���B�j |

||

| |

|

|

| �������͔�������P���ڂ���@ | ||

| �@�P�T�N�n�}�ɂ��������̋L�ڂ͂���܂��A�������ڂ̒�ԏ�͋L�ځi�V�|�z�j������܂��B���M�d�͓d�����j���ƈꏏ�ɁB �������ړ�i���j�ɐ��̋ǂ̋L�ڂ������܂����A�ꔄ���Ёi�i�s�j�̕����H��Ւn���p�s�����v���U�ɂȂ�A����ɂ��������u�����`�����p�s���� �K�[�f���i���j�ɂȂ�܂��B�p�s�����v���U�̎���ɂ͐ꔄ���Е����H��̋L�O�肪����܂����B �Q�O�Q�O�^�O�V�^�O�P�@�x����Ȃ���u�����`�����p�s�����K�[�f���ɍs���Ă݂܂������A�ꔄ���Е����H��Ղ̃��j�������g�͓P������Ă��܂����B |

||

| |

|

|

| ��NTT�d���\���͔�������P���ڂ��� | ||

�@�P�T�N�n�}���������ڂ̒�ԏ�̓�ɂ͕��̋L�ځi�V�E�W-�z�j������܂��B���̍��Ղ́A���̂Ƃ���NTT�̓d���\���ȊO�ɂ͌���

���Ă��܂���B |

||

| |

|

|

| �g�˖��͔�����g�˂P���ڂ���@�@�P�T�N�n�}�L�ڂȂ� | ||

| �@�P�T�N�n�}�̎s�����a�@�̂�����ɊY������̂ł��傤�i�W�|�z�j�B�����s���a�@�͌��݂͔�����g�˖{���ɂ���A���قǑ傫�������Ă��Ȃ����� �ɋ����܂��B |

||

| |

|

|

| �����NTT�d���\���͔�����g�ˈ꒚�ڂ��� | ||

| �@�P�T�N�n�}�̎s�����a�@�̓����A���ю��Ƃ̊Ԃɒ��蒬���ڂ��Ă��܂��i�W�|�z�j�B���A���̍��Ղ�NTT�d���\�������������Ă��܂���B | ||

| |

|

|

| �g�ːV�͔�����g�˂P���ڂ���@ | ||

�@�P�T�N�n�}�L�ڂȂ��B

|

||

| |

|

|

| �������͔�����g�˂P���ڂ��� | ||

| �@���Ԃ͋g�ːV�Ƌ��ʁB�P�T�N�n�}�ɂ͌��������L�ڂ�����܂��A���n�}�̐��ю��i�W�|�z�j�̂�����͌����V���i�W�|�j�j�ɂȂ��Ă��܂��B �������͕����L���̑�W�ŁA�}�O��㔕��y�L�E��ɂ͌������̏W�������ł��{���̂ق��ɁA�g�ˌ��E�����������E�S���J�̋L�ڂ�����A���̑� �Ɏ}���Ƃ��Ēґ��i����ɒґ��̎}���̖x�����j�E�����������L�ڂ���Ă��܂��B |

||

| |

|

|

| �������V����������P���ڂ��� | ���������P���� | |

| �@�P�T�N�n�}�ł͂W�|�z�ɓ��V���꒚�ڂ������܂��B���́i���݂́j�����ʂ�����Ίp�i���j�Ɂu�ځv�̕\�L�������܂����A���ꂪ�������V ���ڂŊY���n��ƂȂ�悤�ł��B�P�T�N�n�}�ɂ͐��̋ǂ̓�ɓ_���������Ă���A�ǂ���炱�ꂪ�厚���Ƒ厚�����̋��ɂȂ�̂ł��傤�i�V�E �W�|�w�j�B���݂͕������Z�܂ł������ł��̕~�n�̖k�͐��P���ڂł����A�{���͕������Z�̖k�𗬂�鏬��̓쑤�͌����悾�����悤�ŁA�܂� �ɂ��̏ꏊ���猘�����V���o�Ă��܂��B |

||

| |

|

|

| �㖴�c�͔�����㖴�c�Q���ڂ���@ | ||

�@�P�T�N�n�}�P�P�|�z�B

|

||

| |

|

|

| �������U�͔����挘���S���ڂ��� | �����������S���� | |

| �@���݂̔����挘���S�E�T���ڂ����������������悤�ł��B�P�T�N�n�}�ł͐�����i�����̕\�L�Ȃ��j�u�ځv�i�X�|�w�j�E�������O���ځi�X�|�z�j�ƋL �ڂ���Ă��܂��B ���n�}�ł͎O���ڂ����Ɂu���v��������Ă���A�l���ڈȍ~�́u�����v�ƕ\�L����Ă��܂����A���n�}�̌��������ځi�X�|�z�j�܂łƁA�������V�܂ł� ��d�o�b�W�̕��z�͈�v���Ă��܂��̂ŁA���n�}�́u�ځE�����l�`�V���ځv�͂��ׂĐ������������Ɣ��f���Ă��܂��B |

||

| �������̎Y�_�͒n�\�_�Ёi�����挘���S���ڂP�R�j | ||

| |

|

|

| �����V�������挘���S���ڂ��� | �����������S���ڂ��� | |

�@

�@�O�U�U�|�P���P���\��ꂽ����̗אڂɂ́A�����������ڂ̖������������Ɨ���B �@�O�U�U�|�P���P���\��ꂽ����̗אڂɂ́A�����������ڂ̖������������Ɨ���B |

||

| |

|

|

| �������Q�͔����挘���T���ڂ��� | ||

�@

|

||

| |

|

|

| �������S�������挘���S���ڂ��� | �����������S���� | |

�@

|

||

| |

|

|

| �������T�������挘���S���ڂ��� | ���̂���ɂ́A�������T���ڂƋL�ڂ��ꂽ�\�D�� | |

| �@�P�T�N�n�}���P�V�N�n�}�ɂ͐������꒚�ڂ���������܂���B���a�X�N�����s�X�}�܂ők���Ă���ƁA�������ڂ̐��i�k����ł͂Ȃ��C����j �Ɉ꒚�ڂ������܂����B���݂̌����T���ڂ̌������������������������꒚�ڂɊY������悤�ł����A�����Ă����Ղ͌������܂���B �P�T�N�n�}�ɗB��u���v�����O���ڂƋL�ڂ���Ă��鐼�����R�̃o�b�W���������Ă��܂��A�V���̒n�}������ׂ�ƁA�������R�͍����R���� �Ƃ��̉����̊J���Ɉ��݂��܂�Ă��܂����̂�������܂���B�����R���̂������A�k�����i�����挘���S���ڂP�R�|�U�j�͂��łɐ������S�ł��B |

||

| |

|

|

| �Ï��H���͔�����g�˂R���ڂP�P�Ԃ� | ||

| �@���݂̌����S���ڂ̓��[����͐������V���o�ė��܂��B�����Ēʂ�����A���݂̋g�˂R���ڂ̐��[�@���������X�ǂ̕��тɃA�p�[�g�Ï� �H��������܂��B�i���������X�ǂ͌��݂̋g�˂ɂ���B�j �P�T�N�n�}�ɌÏ��H���̋L�ڂ�����܂��B�i�X�|�j�j�@���n�}�̗X�ǂ͓����@�Ɩ������̖�O�̒ʂ�ɏ�����Ă��܂����A���݂͂�����{���Ɉ� �����Ă��܂��B �����X�ǂɁu�����v�ƕt���Ă���̂́A���̒n��ɂ������Ƃ����������n��������̂��Ǝv���������Ă݂܂������A�_�C���N�g�Ɍ����͈����|���� �܂���ł����B���䌧�⍂�m���ɕД��������܂����A�X�ǂ͊m�F�ł��܂���ł����B |

||

| |

|

|

| �������P�͔�����g�˂R���ڂ��� | �������g�˂R���� | |

| �@�P�T�N�n�}�̌Ï��H���̓��A�����@�̓�i���j�ɓ������{���̋L�ڂ�����܂��i�X�|�j�j�B�P������Ƃ������Ƃ͂Q�ȍ~������̂ł��傤���A���Ԃ͖� �܂��Ă���i�O�V�Q�͓V�����E�单�ʁj�A�V���ڂ܂ł������������Ɣ�ׂ�Ƒ傫���͂Ȃ������ł��B���̌�A�O�V�R�œ������Q�����Ă��܂��B |

||

| �����̎Y�_�͋{⦍�{�i���攠��P���ڂQ�Q�j | ||

| |

|

|

| �O�V�P�V�����͔�����g�˂T���ڂ���@���Ԃ͓������Ƌ��� | ||

| �@��ɂO�V�Q�V�����������Ă��܂������A�V���ɂO�V�P�V�����������܂����B �O�V�P�����g�˂R���ڂ̓������Ƌg�˂T���ڂ̓V�����ɁA�O�V�Q�����g�˂Q���ڂ̓V�����Ƌg�˂P���ڂ̑单�ʂɂƏ����ƍ��Ƃ�Ƃ��Ă���悤�ł� ���A���ꂼ�ꂻ��قǗ���Ă͂��Ȃ��āA�����Ă݂�ƈ�a���͂���܂���B |

||

| |

|

|

| �O�V�Q�V�����͔�����g�˂Q���ڂ���@ | ||

�@�V�������P�T�N�n�}�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��n���ł��B������g�˂Q���ڂP�X�Ԃɂ��V���n�E�X�Ƃ����A�p�[�g������܂��B

|

||

| |

|

|

| �单�ʂ͔�����g�˂P���ڂ���@ | ||

�@���Ԃ͂O�V�Q�V�����Ƌ��ʁA�单�ʂ��P�T�N�n�}�ɂQ�؋L�ڂ�����܂��B�i�W�|�j�j

|

||

| |

|

|

| �������Q�͔�����g�˂R���ڂ���@ | ||

�@�O�V�P�������P�ŏ����܂����悤�ɁA�P�T�N�n�}�X�|�j�̓����@�̓�i���j�ɓ������{���̋L�ڂ�����A�܂��ɂ������瓌�����Q�͏o�Ă��܂������A��

�n�}�ł͖������̖k�i��j�W�|�j�Ɍ��������̋L�ڂ������܂��B���̑����O�T�V�̌������V��������A���Ȃ��₱�����ł��B |

||

| |

|

|

| ��N���͔�����Δn���H���� | ||

�@�������Ƃ����P�T�N�n�}�T�E�U�|�`�B

|

||

| |

|

|

| ��l�V�R�͔�����唎���̂�萼������ | ������_�����������l�V�R�� | |

| �@�P�T�N�n�}�ł͂U�|�g�E�`�ɁA�c�̋Ƃ��đ�l�P���ڂ���S���ڂ��傫��������Ă��܂����A����ƌ������鉡�̋Ƃ��Ėk�ɓ��V���E��ɓ��{�� �������܂��B���݂͓��H�Ɉ͂܂ꂽ�P�u���b�N���X�敄���i�ԁj�ɂȂ�܂����A���̓����͒ʂ�̗�������̒��ɂȂ��Ă��܂��B ��d�o�b�W�̕��z�����܂��ƁA��l�V�E��l�{���ɓ��i�k���j���琼�i�쐼�j�ցA��l�P���ڂƂQ���ڂ̊Ԃ��P�E�Q���ڂƂR���ڂ̊Ԃ��Q�E�R���ڂƂS�� �ڂ̊Ԃ��R�ƂȂ�悤�ł��B �Q�O�Q�O�^�P�Q�^�O�P �V���ɑ唎�ʂ�����쐼���̐_�����������l�V�R��������܂����B�P�T�N�n�}�ł͌��݂̑唎�ʂ�ɑ�l�R���ڂ�����i�U�|�g�j�A����ɂ��� ���̌��ݐ����ƂȂ�ʂ肪��l�S���ڂ������悤�ł��B�P�T�N�n�}�ł͑�l�V���͑唎�ʂ�̓����Ɏ~�܂��Ă���悤�Ɍ����܂����A�吳�T�i�P�X�P �U�j�N���������s�X�n�}������ƁA�m���ɑ唎�ʂ���z���Ă��̐����ɑ��_�V���O���ځE�l���ڂ�����܂��B�i���������n�}�ł́A�唎�ʂ�̖k�� ���A���݂̑唎���͑��_�V���ڈ�ƂȂ��Ă���B�j �ޗlj��Z�i���������j�E�L���_�Ёi�ǂ����������ޗlj����P�j�Ɩ��l�Y�_�Ёi�����扺�������P�j�̈ʒu�W�����Ă��A�唎�ʂ莩�͓̂����Ƃ��� �Ă��܂���B |

||

| |

|

|

| ��l�{�P�͔����扺����������@�@ | ||

�@�P�T�N�n�}�U�|�g�A���F�o�b�W�O�W�ƈꏏ�ɁB���{���̏�ɕ`���ꂽ�_�Ѓ}�[�N�͉��l�b����_�ЂɂȂ�̂ł��傤�B�i�������A���݂̉��l�b����_

�Ђ͓��H�쑤�ɂ���B�j |

||

| |

|

|

| ��l�V�P�͔�����唎���̂�蓌���� | ||

�@

|

||

| |

|

|

| ��G���͔����撆����������@ | ||

| �@�P�T�N�n�}�V�|�g�B���a�ʂ�ŕ��f����Ă��Ă킩��ɂ����̂ł����A���݂͖��l�Y�_�Ёi�P�T�N�n�}�V�|�g�j�����a�ʂ�̂����k�ɂ���܂��̂ŁA�� �G���i���݂��Ă܂��j�ƒ��G���̊Ԃɏ��a�ʂ肪�o�����C���[�W�ł��傤���B ���G���͖������A���G���͂R�P�T�B |

||

| |

|

|

| ���@�r�͔����撆�������X�ԂP�Q�@���T���Ɂ@ | ||

| �@�@�r���Ƃ����P�T�N�n�}�V�|�g�B ���n�}�ɂ͘@�r���̓��H�����i���݂̔�����s���������X�ԁj�ɂR���������܂����A���݂͂����ɂS��������ł��܂��B ���T���@�i�c���W�N�@�����N��͎��@�z�[���y�[�W�j �{�����@�i�c���N�ԁ@�ȉ��A�����N��������߂���̗F�j �I�����@�i�V���Q�N�j ��s���@�i���i�N�ԁj ��������]�ˎ��ォ�瓖�n�ɂ������悤�ł��B�I�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂��ȁH |

||

| |

|

|

| �����H�͔���������������@ | ||

�@�P�T�N�n�}�V�|�g�B

|

||

| |

|

|

| ������������������������@ | ������������� | |

�@�P�T�N�n�}�V�|�g�ɏ�E���̕��������Ƃ��āB�����̌��ƂȂ������@�������͔������������U�|�W�ɁB

�@ �@ |

||

| |

|

|

| ��ԊԂ͔���������@ | ||

�@�P�T�N�n�}�W�|�g�B

|

||

| |

|

|

| ���勴�ʂ���������Q���ڂ���@ | ���������Q���� | |

�@�P�T�N�n�}�V�|�w�B��������������M�d�͔��j�����B

|

||

| |

|

|

| �䋟���͔�����䋟�����P�R�ԂU�@���y������ | ||

�@�P�T�N�n�}�W�|�g�B���݂̌䋟��������͒ғ��i�P�R�T�j�╟�R���i�P�P�X�j�������Ă��܂������A�̐S�Ȍ䋟����������ꂸ�ɂ��܂����B����A��

�y���̕~�n���Ō䋟����������܂����B���݂̌䋟�����͌��Z���i������䋟�����V�|�P�j�E�������i�䋟�����U�|�P�U�j������̈�p�ł��� �ŁA�P�T�N�n�}�Ō���ƌ䋟�����̂ق��ɁA���ғ����̈ꕔ�E�n��V���E�㏬�R���E�������̈ꕔ�E�㉱�����E�������H���E�������̈ꕔ�Ȃǂō\ ������Ă���悤�ł��B |

||

| |

|

|

| ���R���͔�����䋟��������@�@���F�o�b�W�P�P�ƈꏏ�� | �������䋟��������@ | |

�@���R�����P�T�N�n�}�L�ڂȂ��B

|

||

| |

|

|

| �~�q���͔�����X�����R�|�P�S�@�����������ق� | ||

| �@�P�T�N�n�}�W�|�`������ƁA��{�̖k�ɖ��s���������܂��B���s���͌��ݓ���ԂS���ڂɂ���܂����A�����z�[���y�[�W������ƕ������ �P�ŏĂ��ꌻ�ݒn�Ɉړ]���A���̐Ղ͗������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�������Ă��܂��B ���n�}�ł͍�l���i���݂̔������j���瓌�ɉ��т���ʂ�͂܂��Ȃ��i�������ʂ�͂���j�A���~�q���Ə�~�q���̋L�ڂ�����܂����A������ �����ق͉��~�q����̂悤�ł��B �y���L��h�肳��Ă���A���Ԃ͂P�Q�R�Ɠǂ�ł��܂����A���ꌅ���X�ȂǑ��̐����̉\��������܂��B �Ȃɂ��P�Q�O�ԑ�͑��Ɍ������Ă��܂���̂ŁA�������������܂��čČ������܂��B |

||

| |

|

|

| �������͔�����_�������� | ||

| �@�����Ƃ����P�T�N�n�}�W�|�`�B�����͍��ł������ʂ�Ƃ��Ėk�������c���Ă��܂����A���ƕP�_�Јȓ�́A�͂����w�O�ʂ�ɋz������Ă��܂��� �悤�ł��B |

||

| |

|

|

| �ғ���������䋟��������@ | ||

�@�P�T�N�n�}�W�|�g�B

|

||

| |

|

|

| �@�o���������i�����攎���w�O�P����10�ԁj�ɂ͋�B�S�����˂̒n�Ɣ����w�̋L�O�肪����܂��B�P�T�N�n�}������Ƌ������w�͏o�����̐��A�� �݂̑唎�ʂ��ɁA���͓������琼�͓������s���O�ʂ�ƂȂ��Ă��锎�����������k�ɉ��тĂ���ʂ�Ɋ|���Ă������悤�ł��B ��B�S���͖�i���琼�i���Ă����̂��Ǝv���Ă��܂������A�����Q�Q�N�ɍŏ��ɊJ�ʂ����̂͋������w�`��ΐ쉼��ԏ��Ԃ������ł��B���[�g ���悭�킩��܂��A���Ɍ��݂̎������{���Ɠ������[�g�Ȃ�A��ΐ�i�}���j�k�݂͍��ꌧ�i�������s�j�ɂȂ�܂��B |

||

| |

|

|

| �P�R�W�䜨�{�͔������b������@�@ | ��������b������ | |

�@�P�T�N�n�}�P�P�|�w�B���n�悩������F�o�b�W�P�S���B

|

||

| �Y�_�͓��g�_�Ёi������R���P���ڂX�j | ||

| |

|

|

| �P�R�X�䜨�{���������b������ | ||

| �@��b���͌��݂͒��ڂ̂Ȃ������ȊX�ł����A���̌�}�쉈���̂P�R�W�䜨�{�ƁA���̒}���ʂ�ɋ߂��Ƃ��납����P�R�X�䜨�{���o�ė��܂����B�� ���u�{�v�ɑ��鑼�̒����A�Q�X�V����b�Ȃ̂ł��傤�B �P�T�N�n�}�����͕S�N���ʂ�͂܂�����܂���̂ŁA��}��ɂ͔�b�勴�͊|�����ĂȂ��A���݂̔�b��ԑO�Ɋ|�����b����������܂���B |

||

| |

�@�P�T�N�n�}�̋}�s�d�ԂЂ���w�̖k�����b�̊X���Ɍ������ē����ɑ��铹���A��̕S�N���ʂ肩�Ǝv���܂������ǂ����� ���܂��B���݂̕S�N���ʂ�������_���瓌�ɍs���ƁA��{�Q���ڂ̌����_�i���C�����z�X�g�O�j�œ�҂ɕʂ�A�S�N���ʂ� �͎��ɂ���Ă��܂��B ���̓�҂̖k�̒ʂ�A���h�c���{���c�Ԍɂ̑O�E���Ԓʂ荂���Q���ڂ̌����_�E�������E�������X�X�E�����Ăʂ������k�� ���_����iJR�������{���̍��˂Ō��݂͘A�����Ă��܂��j���Z�g���w�Z�i�P�T�N�n�}���Z�g�Z�j�̓�Ɏ��铹���A���n�} �ɏ�����Ă��铌���̒ʂ�̂悤�ŁA�S�N���ʂ�͂܂�����܂���B �������A�d�M�d�b���p���i�P�O�E�P�P�|�g�E�w�^��NTT�����{�j�܂ł͌��݂��S�������ꏊ�ɂ���܂����A�P�T�N�n�}�͍ŏI�I�ɔ� �b���i�S�N���ʂ�̔�b�勴�ł͂Ȃ���b��ԑO�̋��j�ɂȂ����Ă��܂��B�S�N���ʂ�̖k�𑖂��Ă��������A�ŏI�I�ɕS �N���ʂ�̓�ɂȂ�܂��̂ŁA�����Ɏ��铹�͏����ς���Ă��܂��B �ȏ�܂��āA�Y������e���͂Q�O�Q�O�^�O�R�^�O�P�t�Ŏ�C�����Ă��܂��B |

�@

|

|

| |

|

|

| �Ԗ쒬�͔����攎���w��R���ڂ��� | ||

| �@�P�T�N�n�}�ł͑厚�����@�쒬�̒n���������܂��i�P�P�|�g�j�B ���N�����}�ł͓����ꏊ�ɖ���̒n��������i�P�T�N�n�}�ł̖���͖쒬�̓�j�A�W���̓�O��ɒ����}�[�N�������܂����A���݂̉Ԗ�����i�� ����_�{�j�̏ꏊ�Ɩ������Ȃ��ƍl���܂��B�E���i�Ȗ쒬�Ɉꕶ�������ĉ₩�ȁu�Ԃ̒��v�ɂ����Ƃ���ƁA�l�����l�̓Z���X�����肷����B |

||

| �����̎Y�_�͎ᔪ���{�i�����攎���w�O�P���ڂQ�X�j | ||

| |

|

|

| �t�Z���͔����攎���w��T���ڂ���@ | �����������w��T���ځ@�@�Q�O�Q�O�^�O�R�^�O�P�lj� | |

�@�P�T�N�n�}�L�ڂȂ��B�t�Z���w�Z�Ȃǂɂ��̖����c���Ă��܂��B

|

||

| |

|

|

| �������͔�������쓇�P���ڂ��� | ���������쓇�P���ځ@ | |

�@�P�T�N�n�}�ɂ͉����ƋL�ځi�P�P�|�`�j�B

|

||

| |

|

|

| �Z�c���͔�������쓇�P���ڂ��� | ||

| �@�P�T�N�n�}�P�P�|�`�A���Ԃ͉������ƈꏏ�B�Z�c���͌�����Ȃ���NTT�̓d���\�����f�ڂ��Ă��܂������A�����ƒT���Ό�����܂����B �����X�敄���i�ԁj�̖k�̒ʂ�ɉ��������A�w�����킹�̓�̒ʂ�ɏZ�c�����\���Ă���A�Ȃ����̒ʂ������Ă��Ȃ��������̂��낤�ƕs�v�c �ł��B ���������͓̂����̒ʂ肩��ł����A�P�T�N�n�}�Ō���ƌ��݂̌����T�T�R�����쓇�ʂ�ƁA���������݂̏����ʂ�̊Ԃ́A��k�̒ʂ肪�Z�c�� �̂悤�ł��B�i���̎���͓��H�Ɉ͂܂ꂽ�u���b�N�ł͂Ȃ��A�ʂ�ɒ����E���ڂ��t���Ă���A���̊Ԃ̘H�n�͂ǂ��炩�̒��ɂȂ�܂��B�j |

||

| |

|

|

| �؉����͔�����Z�g�T���ڂ���@�@ | �������Z�g�T���ځ@ | |

�@�P�T�N�n�}�ɂ͖��m�����ƋL�ځi�P�O�|���j�B

|

||

| |

|

|

| �P�U�W���Z�g�͔�����Z�g�R���ڂ���@ | �Z�g�R���ڂP�@�Z�g�_�ЕʊقɁ@�Q�O�Q�O�^�P�O�^�O�P�lj� | |

|

�Q�O�Q�O�^�P�O�^�O�P�@�Z�g�_�Ђ̋�������P�U�W���Z�g�����F�o�b�W�P�R���Z�b�g�Ō����܂����B�P�T�N�n�}�P�O�|�`�ł͏Z�g�_�Ђ̖k�A�������Ղ̎�

��ɒ��Z�g�̎��������܂��B�n���̐��藧�����l����Ȃ�A�Z�g�_�Ђ��������Z�g�������͖{�Z�g�Ƃ����ׂ��ꏊ�Ȃ̂ł��傤���A�����ɓ��Z�g�� �o�b�W���\���Ă���̂́A�n���̌��ʂ��܂��܂����Ȃ����̂ł��傤���A�����ʔ����������܂��B |

||

| |

|

|

| �㉡�c�͔�����Z�g�S���ڂ��� | �������Z�g�S���� | |

| �@�P�T�N�n�}�y���P�V�N�n�}�ɂ͒����c���Ɖ����c���͋L�ځi�P�O�|���j������܂����A�㉡�c���͂Ȃ����Y���ɂ͑ōr�Ƃ̒n���������܂��i�P�O �|���j�B�@�ōr���㉡�c���Ɍď̓��ꂳ�ꂽ�\��������܂����A���c���E�����c���i�������͉��c���E�����c���j�Ȃ�Ώ㉡�c���͂܂��������� ���Ȃ��ƌ����邩������܂��A���E�������邩��ɂ͏���������ƍl����̂����R�ł��傤�B�����āA���̒��E�����c�̃o�b�W�͌��݂܂łɌ��� ���Ă��܂���B |

||

| |

|

|

| �V���Q�͒����搴��Q���ڂ��� | ||

�@�V�����Ƃ����P�T�N�n�}�X�E�P�O�|�k�B

|

||

| |

|

|

| �V���R�������搴��Q���ڂ���@ | ||

�@���Ԃ͐V���Q�Ɠ����P�V�R�B

|

||

| |

|

|

| �P�V�X���Z�g�͔�����Z�g�S���ڂ��� | ||

| �@���������Ȃ��̂Ŋm��I�Ȃ��Ƃ͌����܂��A�P�U�W���Z�g���Z�g�R���ڂłP�V�X���Z�g�͏Z�g�S���ڂ̂悤�ł��B �������Z�g�Ȃ��瓪�Ԃ��P�O���Ⴄ�̂́A�P�T�N�n�}�ł͏Z�g�ʂ�͂܂�����܂��A��d�o�b�W���\��ꂽ�����i���a�R�O�N��Ǝv����j�ɂ́A ���݂̏Z�g�R���ڂƓ��S���ڂ͏Z�g�ʂ�ŕ��f����Ă����̂ł��傤�B �P�T�N�n�}�ł́A���Z�g�Ɠ��Z�g�̊Ԃɏ�E���̖k�Z�g�����i�X�E�P�O�|�`�j�A����ɂ��̓��ɒ��Z�g�i�P�O�|�`�j���������悤�ł������Ղ͌������ �Ă��܂���B |

||

| |

|

|

| ���Z�g�č��̔��X�͔�����Z�g�Q���ڂP�R�ԂR�� | ||

| �@�P�T�N�n�}�ł́A���~���i������Z�g�Q���ڂP�V�ԁj�̐�������ɐ��Z�g�������܂��i�X�|�`�j�B�ĉ�������͈̂�̒��Ɉꌬ�̐ꔄ�������̂ł� �傤�A�悭�������c���Ă��܂��B�������X���͂��̂܂܂ɁA�ʂ̒��Ɉړ]���Ă���P�[�X�����X�����܂��B �P�T�N�n�}�ɂ͐��Z�g�̖k�ɏ��a�H�ꂪ�����܂��B�L���i���V�e�B���J�l�{�E�v�[���̐Ղɂ��邱�ƂɁA���̒n�}�����ċC�������Ƃ������A �J�l�{�E�v�[�������������Ƃ��v���o���܂����B�܂��A���a�H��̑Ί݂ɂ͐������������܂��B���݂����ɐ�������������̂́A�߉ϐ�𐴗� �ɂ������Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��A�i���Ԃ��́j�������̐Ւn�Ȃ̂ł��傤�B |

||

| |

|

|

| �{���NTT�d���\���͔�����Z�g�R���ڂ��� | ||

| �@�P�T�N�n�}�ɂ͓��Z�g�̐����A�Z�g���̓��l�ɋ{�蒬�̋L�ڂ�����܂��i�X�E�P�O�|���j�B�@���݂̏Z�g�R���ڂP�S�E�P�V�Ԃ�����ł��傤���B�Z�g�Q�� �ڂ̂Q�O�Ԃ�����ɋ{����Ƃ̋L�ڂ������܂��i�X�|���j�B�{�蒬�̍��Ղ́A���̂Ƃ���NTT�̓d���\���ȊO�ɂ͌������Ă��܂���B |

||

| |

|

|

| �������͔�����Z�g�T���ڂ���@ | �������Z�g�T���� | |

�@�P�T�N�n�}�P�O�E�P�P�|�`�B���������͔�������쓇�P���ڂV�ԂɁB

|

||

| |

|

|

| �쏬�H�P�͔�������쓇�S���ڂ���@ | ||

| �@���F�o�b�W�P�V�ƈꏏ�ɁB�쏬�H�P�i��������쓇�S���ځj�ƓV�㒬�i�����P���ځj�͓������ԂP�W�P�ł����A�ׂ荇���Ă���Ƃ͂����Ԃɓ߉ϐ� �����݂܂��B �쏬�H���P�T�N�n�}�ł͂P�P�|���Ɍ����܂����A�쏬�H�P�������w�i���n�}�P�Q�|�`�E���j�̓�������o�ė��܂����B |

||

| |

|

|

| �V�㒬�͓����P���ڂ���@ | ���������P���ځ@�@ | |

�@�P�T�N�n�}�P�Q�|���A���Ԃ͓쏬�H�P�Ɠ����P�W�P�B�V������͑��P���ڂQ�ԂɁB

|

||

| |

|

|

| �쏬�H�R�͔�������쓇�R���ڂ���@ | ||

�@�P�T�N�n�}�P�P�|���B

|

||

| |

|

|

| ���̏o��NTT�d���\���͔�������쓇�R���ڂ��� | ||

| �@�P�T�N�n�}�ł͒}��������w�̖k�ɓ��m�o���̋L�ڂ�����܂��i�P�Q�|���j�B���݂̕S�N���ʂ�̓삪�Y���������ł����A���̂Ƃ���NTT�̓d���\ ���ȊO�̕��͌������Ă��܂���B |

||

| |

|

|

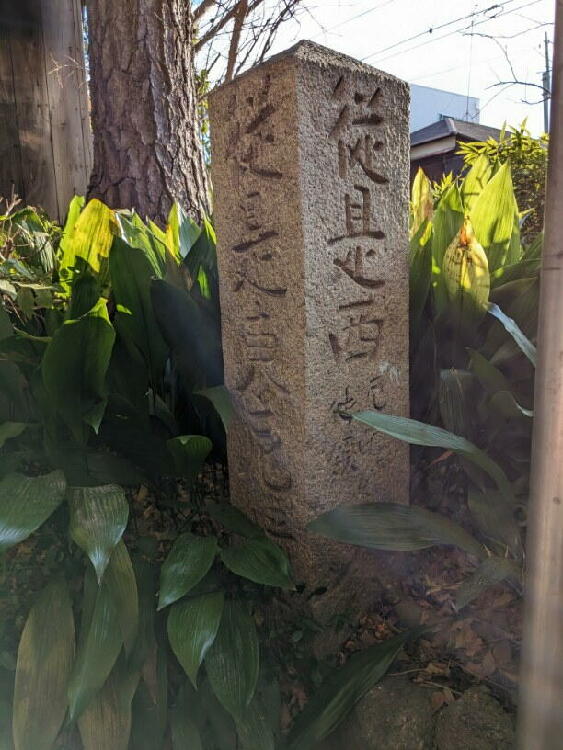

| �������{�H�͔�������쓇�Q���ڂ���@ | ||

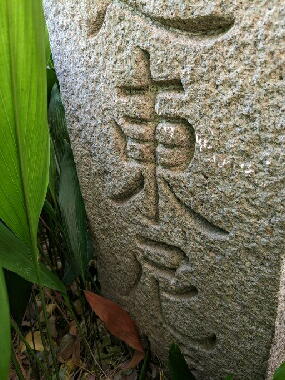

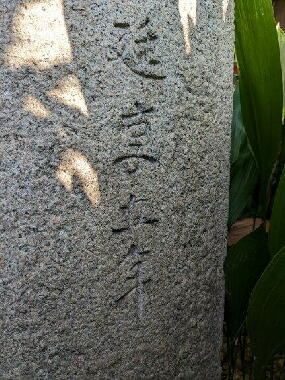

�@���ւ����t�H�[�����ꂽ�̂ł��傤�A���������֘g�̉��ɉB��Ă��܂��Ă��܂��B���݂̔��쓇�Q���ڂł����A�u�P�W�U�����{�v�Ƃ������ʂ������

��������o�Ă��Ă��܂��B  �ꕶ���ڂ͒|���ł�����u���v�ŊԈႢ�Ȃ��̂ł��傤�B�R�����ڂ��u�|�v�̉��ɗ��Ă���A�u�P�W�U�����{�v�ɔ�ׂ�ƕ����������������Ō�̕���

�͐����̂Q���R�Ɍ����܂��B �Q�O�Q�O�^�O�R�^�O�P�NjL�@���̌㉽�x�����n������n�}�������������ʁA�P�T�N�n�}�P�P�|���ɋL�ڂ����u�������{�v���̂Q��or�R���ł͂Ȃ����Ɛ�

�����Ă��܂��B |

||

| |

|

|

| �����{�͔�������쓇�Q���ڂ���@ | �����s���ł����ꏊ�i���쓇�Q���ځj�I�������{���� | |

| �@�P�T�N�n�}�P�P�|���B�S�N���ʂ�͂܂��Ȃ��A����P�T�N�n�}�i�����j�{���E�����{���i�P�P�|���j�̓�i���j���𑖂邱�ƂɂȂ�܂��B | ||

| |

|

|

| �������ʂ͔�������쓇�P���ڂ���@ | ||

�@�P�T�N�n�}�P�P�|���B

|

||

| |

|

|

| �V�����Q����������쓇�P���ڂ��� | ||

| �@�V�����Ƃ����P�T�N�n�}�P�P�|���B���Ԃ��������ʂƓ����P�W�X�B �Q�O�Q�O�^�O�T�^�O�P�@�O�̉摜�͋����������ŕ~�n���ɓ��点�Ă��炢�B�e���Ă����̂ł����A���܂�ɂ��s���{�P���Ђǂ������̂ōĎB�e�� �s���܂����B |

||

| |

|

|

| �V�����R����������쓇�P���ڂ���@�@ | ���������쓇�P���� | |

�@�V�����Ƃ����P�T�N�n�}�P�P�|���B

|

||

| |

|

|

| �P�X�O��V���͔�����Z�g�T���ڂ��� | �������Z�g�T���ځ@ | |

�@�P�T�N�n�}�P�O�E�P�P�|���A���Ԃ͐V�����R�Ƌ��ʁB

|

||

| |

|

|

| �P�X�P��V���͔�����Z�g�S���ڂ��� | �������Z�g�S���� | |

| |

|

|

| �ԉ��{�͒�����t�g�P���ڂ��� | ||

�@�P�T�N�n�}�ɂ͉ԉ��Ƃ��ĂP�O�|���B

|

||

| |

|

|

| ��{���͒����捡��P���ڂ���@ | ||

�@�P�T�N�n�}�W�|���B�Q�Q�P�����Ɏ�{���̔����͐�]���Ə����Ă��܂������A�O�O�ɒT�������ƌ�����܂����B����V���Ɍ���������

�Q�P�V�|�O���W��{�����Q�Q�P�|�P���W�|�R�����͓��Z���i�����捡��P���ځZ�ԁZ���j�ɂ���A�ԂɈꌬ���ސ�ׂ�̌����ł��B���݂͓��H�ň͂� �ꂽ�u���b�N������X�敄���i�ԁj�ɂȂ�܂����A���̓����͒ʂ�ɒ��������Ă���A�ʂ�̗�������̒����ɂȂ�܂��B�H�n�ɂ��錚���͂ǂ� �炩�̒ʂ�i���j�ɑ����܂��̂ŁA�ׂ荇���������ł��Ⴄ�����ɂȂ�̂ł��傤�B |

||

| |

|

|

| �������͒������@�P���ڂ���@ | ||

�@�P�T�N�n�}�W�E�X�|���B

|

||

| |

|

|

| �Q�P�X�{�����͒����捡��Q���ڂ���@ | �����捡��P���ڂ���� | |

�@�Q�P�X�{�����͎�����ْʂ�̈�{���̒ʂ�i����P���ڂƍ���Q���ڂ̋��̒ʂ�j�����ɁA����P���ڂ�����Q���ڑ������������܂��B

�P�T�N�n�}�W�|���Ɍ�����A��{�_�А��̋́u�{�����v���Q�P�X�{�����ɊY������Ǝv���܂��B

|

||

| �Y�_�͎l�\��V���{�i���ݕs���^�����V�_��芩�i�j | ||

| |

|

|

| �Q�Q�P�{�����͒����捡��P���ڂR�ԂP�O�@�{�������@ | |

|

�@�Q�Q�P�{�����P�T�N�n�}�W�E�X�|���Ɍ�����A��{�_�Г��̖̋{���Q���ځE�{���R���ڂ��Y������ƍl���Ă��܂��B

|

||

�@����Ə��A����ɖ�@�Ƃ̋��ɂ���

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@�ȉ��͘b���܂Ƃ܂��Ă��Ȃ����̊o���ł��B���݂͏��Ƃ����n���͂Ȃ��Ȃ荡��̈ꕔ�ɂȂ��Ă��܂����A�]�ˎ���̏鉺�}�����O�̒n�}�� �ł���ׂČ���ƁA����Ə��̋��������܂��ł��B���ɖ����ȍ~�̒n�}�ɉ����āA���i���j�����̕`���ꂽ�ꏊ���܂��܂��ō������Ă��܂��B �܂��A�]�ˎ����������鉺�G�}�@���������������j�����i���`�V���j������ƁA���̒n��i���͖@���琼�͔�����Ɋ|���āA��͈��{�@ �܂Łj�͂��łɒ����肳��Ă��܂��B �}�O��㔕��y�L�E��ɂ��ƁA���͖k�ɔ����c��E��ɐV�삪����A�Y�y�͎}�������c�ɂ����{�喾�_�i��{�_�Ё^�����捡��P���� �P�X�j�ŁA�����������c�ɐ������i���݂͍���Q���ڂP�j������ƂȂ��Ă��܂��B�����͎l�\��V���{���Y�y�Ƃ��A�@�i���݂͍���P���ڂP�W�j�� ����ƂȂ��Ă��܂��B��₱�������ƂɏE��ɂ́A���̎}�������c�ɂ��āu�����E�{���Ƃ������v�Ə�����Ă��܂��B�i���̎��ɏ����̋L �ڂ�����B�j ������鉺�G�}�@���������������j�����ł͐������E�@�����݂̏ꏊ�ōڂ��Ă���A���G�}�ɂ͎�{�_�Ђ͋L�ڂ�����܂��A�����鉺 ���~�S�}�i�����P�O�N�ʁj�ɂ́u��{�v���ڂ��Ă���A����ɂ͐������̖k�A���݂̍���Q���ڂT�Ԃ͔����c�i���j�ł���ƕ`����Ă��܂��B �]�ˎ���̏��i��̑厚���j�͒����肳�ꂽ�{���ƁA�_���ł��鏯���i������鉺�G�}�@���������������j�����ɂ͈��{�@�̑O�ɕ`�����j�ɕ� ������悤�ł����A�����k�̎������c�ɉ����Ă͂��łɒ����肳��Ă����悤�ł��B ����P�T�N�n�}�Ō���ƁA�ݒ����牺���Ă����i���݂̓V�_���ʂ�j�Ǝ�{���͂܂������ɂȂ����Ă��炸�A��{�ʁi���݂̍��̒ʂ�j�Ŏ� �����ɂ���Ă��܂��B���̐��ʂ�Ǝ����ْʂ�̂���͍��������`�ŁA��{�_�Ђ͐����R�i�P�V�P�R�j�N�ȗ����n�ɂ���A�����̗̈�̉����͂��� ���ɂ��Ă������Ă��܂���B �����P�R�i�P�W�W�O�j�N�������������ڌ��S�}�▾���Q�X�i�P�W�X�U�j�N��������蕍�}�����s�S�}������ƁA�������͌��ݐ����������鍡��Q���ڂ� �`����Ă��܂��B�������吳�T�i�P�X�P�U�j�N���������s�X�n�}�Ō���ƁA����������{�_�Ђ̓�ɕ`����Ă��܂��B���{�@�̈ʒu���炷��ƍ��� �@�i����P���ڂP�W�j�ӂ�ɕ`����Ă���悤�Ɏv���܂��B ��₱�����Ȃ�̂ŐG�ꂽ���Ȃ��̂ł����A�����S�P�i�P�X�O�W�j�N�ŐV���������s�X�S�}��吳�R�i�P�X�P�S�j�N�ŐV���������s�X�S�}�Ō���ƁA �������̏�i�k�j�Ɏ�{�����{���A�������̉��i��j�Ɉ��{�@���`����Ă���A�厚����̎������c�͂��̓��̃u���b�N�ƂȂ��Ă��܂��B��{�� ���{���`���ꂽ�ꏊ�͌��݂̍���Q���ڂT�ԂɊY�����A�����鉺���~�S�}�i�����P�O�N�ʁj���Ō���Ɗm���ɂ���������̎������c�̂悤�ł� ���A��{�_�Ђ̏ꏊ����u���b�N�ԈႦ�Ă���ƍl���Ă��܂��B �����g���킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ŕ\�ɂ��Ă݂܂����B�i�P�ə}�[�N�����̂��̂͏����A�������̖��̋L�ڂ�������̂̂݁B�j

���݂̐������̏ꏊ�i����Q���ځj�����������`����Ă���n�}�ɂ́A�@�̏ꏊ�i����P���ځj�ɂ͉�������܂���B�t�Ɍ��ݖ@������ �ꏊ�i����P���ځj���������̋L�ڂ�����n�}�ɂ́A���ݐ�����������ꏊ�i����Q���ځj�ə͂���܂���B�Q�̙������ɋL�ڂ���邱�Ƃ� �Ȃ����Ƃ���A����͂ǂ����������Ɩ@����������Ă��܂��Ă���悤�ł��B�ǂ������ۂɑ��ʂ����ɑO�̒n�}�P���Ēn�}��������\ ���������A���ƂȂ�n�}���Q�n���i�{�P�j����Ƃ������Ƃ�������܂���B ��{�_�ЂƎv���钹���}�[�N�A�������E�@�E���{�@�Ǝv����}�[�N���A���ꂼ�ꌻ�݂̏ꏊ�ōڂ��Ă���̂͏��a�Q�N�����s�y�t�� �}�ł��B�i�������A���̋L�ڂ͂Ȃ��B�j �����̎l�\��V���{�͗]���فi����P���ڂT�j�ɂ������Ƃ����e���V�_���Ǝv���܂������A�E��̋L�ڂł͎l�\��V���{�͉���R�i�P�U�V�T�j�N�� �����i�V�_�j�̐����V�_�����i�����ƂȂ��Ă��܂��B�����V���{�͌c���P�V�i�P�U�P�Q�j�N�ɏ����ɂ������e���V�_��V�_�����ɑJ�����ĂƂ����Ƃ��� ���Ƃł�����A����͂�����Ƙb���P�W�O�x�t�ł��B�������P�T�N�n�}�ɂ͈��{�@�̑O�̒ʂ肪�V�_�ʂƂȂ��Ă���A�u���V�_�ʁv�ł͂Ȃ��Ƃ������ ��ƁA�e���V�_���������ꏊ�ɐV���Ɏl�\��V���{�����i�����̂ł��傤���B�i�]�ˎ���̊G�}�E�����ȍ~�̒n�}�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��A���n������� �����Ղ��������Ȃ��B�j �@�����ꏊ�́A�厚���Ȃ̂�����Ƃ��厚�������c�Ȃ̂��A�����Q�R�i�P�W�X�O�j�N�����s���א}�Ɉ����Ă���_����厚�i���j���ƐM�� ��Ȃ�A�厚���̎��F��Y�ɊY���������ł��B���n�}�����̂܂����Ȃ�A���������厚����ł��B���ꂾ���n�}�����ĂɂȂ�Ȃ��� �����Ă��܂����̂ŁA�����Q�R�i�P�W�X�O�j�N�����s���א}���������Ɏ����̂͊댯�ŁA�������܂ł͍���̎������c�������\������ ��܂����A�E��̋L�ڈȊO�ɂ͂�����n�}���炻�̍��Ղ�F�߂邱�Ƃ͏o���܂���B �_�Ђ⎛�����悩��o�邱�Ƃ́A�����ȍ~�̊X�̔��W���P��̍ĊJ���Ŋ��Ƃ悭����܂����A�������͍���̎��ƌ����Ȃ��炻����������� �������̂ł��傤���B����ɂ͍]�ˎ���̊G�}�ɂ͐������ƍڂ��Ă�����̂��A�����ȍ~�̒n�}�ɂ͈�т����������ƋL�ڂ���Ă��܂��B���ꂾ ����т��Ă���ƌ�L�ł͂Ȃ��A�����ȍ~��O�ɂ����Đ��������������Ɩ�����Ă������オ�������̂ł��傤���A����Ƃ���ɏ����܂����悤 �ɁA���ۂɑ��ʂ����ɒn�}����������ʂł��傤���B�i���̌���HP�����Ȃ����̂�����͔��R�Ƃ��܂���B�j �܂��A������������Ɓi�����N��͌l��HP�����A�o�T���́w�}�O�����x<�������a��ҁA1938>�Ƃ̂��Ɓj�ߏ鏗�{�i�W�E�X�|�k�j�͏��ɂ������ƂȂ��� ���܂��B�P�T�N�n�}�Ō���ƒߏ鏗�{�́A��@�Z�p���瓌�ɉ��т錻�݂̍����@�ʂ�́A�V�J���̐��l�ɂȂ�܂��̂ŁA�ʔň�������钆�� ���@�P���ڂP�V�ԂɂȂ�܂��B��@�P���ڂ̓���������̂悤�ł��B  �@�V�J���͒������@�P���ڂP�V�ԂƓ���n�ӒʂS���ڂQ�E�T�Ԃ̊Ԃɉ˂���B �@�V�J���͒������@�P���ڂP�V�ԂƓ���n�ӒʂS���ڂQ�E�T�Ԃ̊Ԃɉ˂���B�������Č��Ă��܂��ƁA�厚���̂������݂̍���Q���ڂP�ԋy�э���P���ڂP�W�Ԃ̖@����́A���ׂ�̖�@���Ƌ��ɍ]�ˎ���ɂ��łɒ����� ����Ă��āA�P�T�N�n�}�̎�{�_�ЂƐ������Ǝv����̊Ԃ̋Ƃ��ċL���ꂽ�u�{�����v�i�Q�P�X�{�����j�ƂȂ�A�������P�T�N�n�}�{���P�`�R�� �ځi�Q�Q�P�{�����j�ɊY������̂ł��傤�B �U�X�n�}���M�p�ł��Ȃ��Ə����Ă��܂������A�����Q�R�i�P�W�X�O�j�N�����s���א}�i�_���������Ă���厚�����킩��₷���j���P�T�N�n�}�̒n�� �����Ɉꉞ��������l���Ă݂܂��ƁA ���́A����P���ڂP�P�`�P�V�ԁE�P�W�Ԃ̋G���{�����k�i���݂͌q�����Ă͂��Ȃ����ꉞ�H�n������j�E�P�X�`�Q�R�ԁA����Q���ڂT�ԁA�n�ӒʂS ���ڂW�`�P�O�ԁA�n�ӒʂT���ڂQ�P�`�Q�S�E�Q�V�E�Q�W�ԁB�i�n�ӒʂT���ڂQ�T�E�Q�U�Ԃ͏t�g��B�j �����́A����Q���ڂP�ԁi�Q�ԁE�R�Ԃ͖�@�̎����c�E�S�Ԃ͓�������@�̎���ˌ��A�T�Ԃ͍���̎������c�j�A����P���ڂP�`�P�O�ԋy�тP�W�Ԃ̋G ���{��̘H�n������A�n�ӒʂS���ڂV�ԁA��@�P���ڂP�`�S�ԁE�P�T�`�P�V�ԁi�ʔň���j������ł��傤���B�i��@�P���ڂT�E�U�E�P�S�ԈȐ��͖�@�� ���H�j ������ɂ��Ă������͏鉺�̂������ɂ���A�_���ł͂Ȃ������i�_�n���������Ƃ��Ă����O�j�̂ő���͔��ɋ�����ۂł��B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

|

|

| ���͒����捡��1���ڂ���@�@ | ����������P���ځ@�@�Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�lj� | |

| �@�P�T�N�n�}�W�|�k�B����d�o�b�W�́u���v�̎��́u���v���u�e�v�ɂȂ�َ��́B �Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�@�V���ɂP���W���������̂ł����A�c�Ə����������Ă��Ȃ����i�ł��B�P�Ƀv���X�Y��Ȃ̂ł��傤���B ���A���̗��Ɏ�{�̔����͐�]�I���Ə����Ă��܂������A�Q�P�V�Ō�����܂����̂œ��Y�L�q�͍폜���܂����B |

||

| �Y�_�͎�{�_�Ёi�����捡��P���ڂP�X�j | ||

| |

|

|

| ��w�ʂR�͔�������R���ڂ���@ | |

|

�@�P�T�N�n�}�V�|�w�B

|

||

| |

|

|

| �����F�͒����搼���F����@ | ||

�@�P�T�N�n�}�W�|���B�����F�����F�ƈꏏ�ɂQ�O�Q�O�^�O�P�^�O�P�ɕ����Ă��܂��B

|

||

| |

|

|

| �t�g�T�͒�����t�g�Q���ڂ���@ | ||

�@�P�T�N�n�}�W�|���B

|

||

| |

|

|

| �t�g�W�͒�����t�g�Q���ڂ���@ | ||

�@�P�T�N�n�}�ł͏t�g�͂V�Ԓ��܂ł��������܂���i�X�|���j���A�P�V�N�n�}�ł��P�T�N�n�}�̑ܒ�������i�X�|���j�ɂW�Ԓ��������܂��B

|

||

| |

|

|

| �O�����͒�����n�ӒʂT���ڂ��� | ||

| �@�O�������P�T�N�n�}�ɂ͋L�ڂ�����܂��A�P�V�N�n�}�ł͐ԕ����ŋL�ڂ�����܂��i�W�|�k������j�B��@�V��̍��̓��H�ɉ˂��鋴�Ƃ��̓� �l�����_�i������n�ӒʂT���ڂQ�Ԑ�j�ɖ����c���Ă��܂��B |

||

| |

|

|

| �t�g�U�͒�����t�g�R���ڂ���@ | ||

�@�P�T�N�n�}�W�|���B

|

||

| |

|

|

| �������͔�������S���ڂ��� | ��������������S���� | |

| �@�P�V�N�n�}�ɂ́A�������Ɛ������V���̊Ԃ�����ɓ������������܂��B�ꏊ�I�ɂ����������������ŊԈႢ�Ȃ��̂ł��傤���A�����s�ɁA����� ���ߕӂɓ������Ƃ������̎����������`�Ղ͂Ȃ��A�������̓��̈Ӗ����Ƃ��v���܂��������ł����A��̒n���ł��B |

||

| |

|

|

| ���V�͔�������S���ڂ���@ | ��������������S���� | |

�@�P�T�N�n�}�L�ڂȂ��B

|

||

| |

|

|

| �V�J���͒�����n�ӒʂQ���ڂ��� | ||

�@�V�J���w�l�������a�P�T�i�P�X�S�O�j�N�Ɍ��Ă����Ɨ���́A������n�ӒʂS���ڂQ�ԂQ�̐�ɁB �@�V�J���w�l�������a�P�T�i�P�X�S�O�j�N�Ɍ��Ă����Ɨ���́A������n�ӒʂS���ڂQ�ԂQ�̐�ɁB |

||

| |

|

|

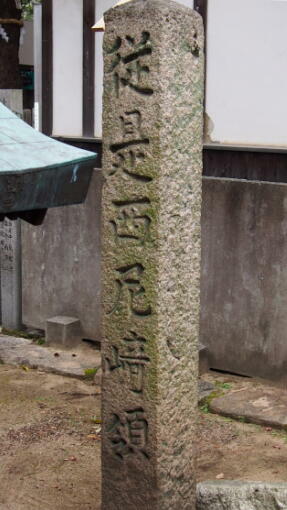

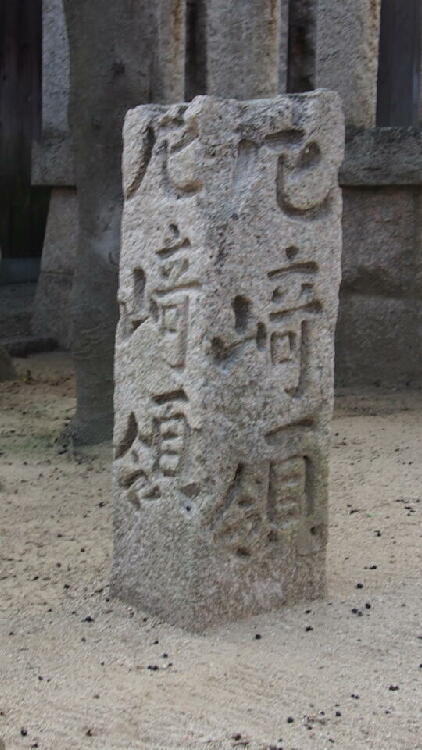

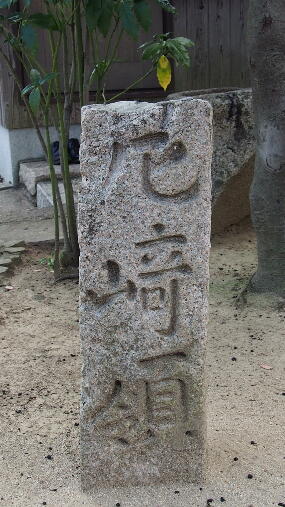

| ���a�ʂ͒�����n�ӒʂQ���ځ@�O�p�s����Ɂ@�@ | �������n�ӒʂQ���ځ@�O�p�s��� | |

|

���݂͐Γ��勴���琼�ɉ��т�A�����ʂ�̈�{�k�̓������a�ʂ�ƌĂ�ł���

�����A���̏��a�ʂ�͐��ɍ��ꂽ���̂ŁA�P�T�N�n�}�����ɂ͂܂����݂��Ă� �܂���B ����Ƃ͕ʂ̒n���Ƃ��Ă̏��a�ʂ������ɂ������悤�ł��B

���Ȃ݂ɎO�p�s��̉摜�Ɉ������ǂʂ��Ă��܂����A�������ǂ�̔��˂�

���R�������i�P�T�N�n�}�V�|�k�^������V�_�P���ځj�ɂȂ�悤�ł��B

|

|

|

| |

|

|

| �����V�͒����捂���P���ڂ���@ | ||

�@�P�T�N�n�}�X�|�k�B

|

||

| |

|

|

| ���ʂ͒����搴��P���ڂ���@ | ||

�@�P�T�N�n�}�X�|�k�A���F�o�b�W�Q�O�Ƌ��ɁB

|

||

| |

|

|

| �n�ӒʂS�͒�����n�ӒʂT���ڂ��� | ||

�@�P�T�N�n�}�W�E�X�|�k�B���Z����Ă�����̋��ĎB�e�����̂ł����A��O����Â��������B�e���������߃s���{�P���Ă��܂��܂����B

|

||

| |

|

|

| �������͒����攒���P���ڂ��� | ||

�@�P�T�N�n�}�P�O�|���B

|

||

| |

|

|

| ���c���������攒���P���ڂ���@ | �����������P���� | |

| �@�P�T�N�n�}�P�O�|�k�B���c�͍]�ˎ��ォ��̕������̎}���Ƃ��āA�}�O��㔕��y�L�E��ɋL�ڂ�����܂��B | ||

| |

|

|

| ���I���͒����敽���P���ڂ��� | �����������敽���P���� | |

| �@�P�T�N�n�}�ł͋}�s�d�Ԃ̐��H�̓��Ɂu�I���v�̋L�ڂ�����܂��i�P�O�|���j�B�@�P�V�N�n�}�ł͋}�s�d�Ԃ̓��ɓ��I���A���ɐ��I���ƕ�����Ă��� �i�P�O�|��������j�A��{�P���ڂɓ��I�����������͂��ł����A���Ղ͌������Ă��܂���B �]�v�Ȃ��Ƃł����A���̑c���ꐢ��͐��S�����喴�c�����}�s�d�Ԃƌ����Ă��܂������A���ꂪ�n�}�Ɍf�ڂ��ꂽ�����Ȗ��̂������Ƃ́B |

||

| |

|

|

| �����{�R�͒����攒���Q���ڂ��� | ||

| �@�P�W�W�X�i�����Q�Q�j�N�A�����E���{�E��ԁE��v�E���`���̊e�����������ē߉όS�����i��͂��j�����o���܂��B�����̖��͕����E���{�E��ԁi���{�� �番�J�j�Ɣ����{�������������Ƃ��疼�t����ꂽ�ƂȂɂ��œǂL��������܂����A�����̎������v���o���܂���B�i���Ȃ݂Ɏ�v�͏Z�g�_�� �З̂����������ߏZ�g�{�E���`���͘V���{�B�j ���̔������̒��S�̈ӂł��傤�B�P�T�N�n�}�ł͔����{���͌������A�P�V�N�n�}�ł͌��c�Ɣ�m���ɋ��܂�ċL�ڂ�����܂��i�P�O�|�k������j�B |

||

| |

|

|

| �����NTT�d���\���͒����攒���Q���ځ@�m�����ɑO���� | ||

| �@�}�O��㔕��y�L�E��ł́u��m���v�͍��{���̎}���ƂȂ��Ă��܂��B�P�T�N�n�}�Ɍ������m���́A�ӛ{�Z�i���m�����Ɂj�̓����ɋL�ڂ�����܂� �̂ŁA�����Q���ڂɊY������悤�ł��i�P�O�E�P�P�|�k�E���j�B �E��ɂ�����m�������a���N�����s�y�ыߍx�����}�E�P�T�N�n�}�E�P�V�N�n�}�̔�m���i�S�ē����ʒu�ɂ���j������̂��Ȃ̂����M������܂��� ���A�����Z�┪���Z�ł͂Ȃ����{�Z�i���a�V�N�����s�X�}�������a�P�S�N�ŐV�����n�}���`�܂ł͔����q�퍂�����w�Z�j�Ɩ��t����ꂽ�Ƃ������� �́A���̂�����܂ō��{���悾�����̂ł��傤���B |

||

| |

|

|

| ��l���͔����撆�F�R���ڂP�ԂP�W�@��䗷�ق� | ||

| �@�ߍ��̒��B�͒�����c�Ƃ��Ă���X�������A�X��������Ƃ͂܂������A�J����������Ĉꌬ�ꌬ�̌��ւ��̂������ނ��Ƃ��S�O���Ă��܂������A���� �Ȃ�Ǝv���Q�O�Q�O�N�P���P���ɂQ�`�S���ڂ�����܂����B�P���ڂ͐����̒�����q���������������̂ŁA���܂œ����Ă��܂���B�T���ڂ͂��ł� ������̂ł������ȂƁB ��d�o�b�W��������Ȃ�ΐl�`���H�������쉈���̂ǂ��炩�ł��낤�ƍl���Ă��܂������A���i���H�j�X�͂������ɑオ�ւ�邲�Ƃɕ\�\���� �������Ă���̂ł��傤�A�悳���Ȍ����͂����Ă��Ȃ��Ȃ������炸�A�B�ꔎ���쉈���̐�䗷�ق��猩����܂����B ��䗷�ق͋�d�o�b�W���\���Ă��錚���ł͒������A�S�T�b�V���ł��B �P�T�N�n�}�ɂ͐����i��䗷�ٌo�c�̃z�[���j�̋L�ڂ�����܂����A�����F�\���ڂƂȂ��Ă���A���݂̔���������l���ƂȂ��Ă��܂��i�W�|�g�j�B �P�V�N�n�}�ł͓����F�\���ڂ̋L�ڂ͂��̂܂܂ɁA�ԕ����ō�l���̋L�ڂ������܂��B ���̌㒆�F�T���ڂ�����܂������A�n���̍��Ղ������邱�Ƃ͂ł��܂���B�P�T�N�n�}�ɂ͓����F�P�Q�`�P�S���ځE����[��K���̒n�����A�P�V�N �n�}�ɂ͚��A���⒆�m���̒n���������܂��B |

||

| |

|

|

| �����{�͒����捂���Q���ڂ��� | ||

| �@�P�T�N�n�}�ł������{���͌��݂̓��Ԓʂ�̓����ɋL�ڂ�����܂��i�P�O�|�k�j���A�����{�̋�d�o�b�W�͓��Ԓʂ萼���̍����Q���ڂ��猩�� ��܂����B���n�}�ł͌��݂̐���Q���ڂ������{���ɂȂ�悤�Ɍ��Ď��܂����A���Ԓʂ������ō����Q���ڂɂ������{���悪�������悤�ł��B �����A�P�T�N�n�}�ł͓n�Ӓʂ�͌��݂̏Z�g�ʂ�ƘA������Ă����悤�ŁA���Ԓʂ�Ƃ͂܂������ɂȂ����Ă��܂���B�i�n�Ӓʂ肪�܂������ɏC�� ���ꂽ�悤�ł����A���Ԓʂ����������Ă��邩������܂���B�j�i�P�O�|�k�j |

||

| |

|

|

| �������i�Q�V�Q�j�͒����捂���Q���ڂ��� | ||

�@�Q�V�Q�̍������ɊY������̂́A�P�V�N�n�}�̓��Ԓʂ�̐����A���݂̍����Q���ڂ�����ɐԕ����ŋL�ڂ�����܂��B

|

||

| |

|

|

| �������i�Q�V�R�j�͓n�Ӓʂ���������搴��Q���ڂ��� | ||

�@�Q�V�R���������P�T�N�n�}�̓��Ԓʂ�̓����A���Ԃ݂̒����搴��R���ڂ̂Q�S�ԂƂQ�T�Ԃ̊Ԃł��낤�ʂ�ɋL�ڂ�����܂��i�P�O�|�k�j�B

|

||

| |

|

|

| ������͒����搴��R���ڂ��� | ||

| �@�P�T�N�n�}�P�P�|�k�A���Ԃ͂Q�V�R�̍������ƈꏏ�B�Q�V�V�Z�m�]���ɏ�����́i���{���E�Z�g�K�m���Ƌ��Ɂj������Ȃ��Ə����Ă��܂������A����� �ƒT���Ό�����܂����B���Y�n��͂��������o�Ă��Ȃ����낤�Ƃ������炢�������̂ł����A�����ɂ���d�o�b�W���\���Ă��肻���ȉƂ����̂���� �͂��������ɂ���A���x�����Ă���������ɖڂ�D���Č����Ƃ��Ă��܂����B�i���ǁA������̂���ɂ͋�d�o�b�W�͓\���Ă��Ȃ��B�j ���̂���͖{����d�o�b�W���\���Ă���Ƃ�菭���V���������^������ł����A�Ƃ����đւ������Ɍ��ւɓ\��ꂪ���̉Ɖ������[�␅���̌_ ��ؓ��̂��������A�̃v���[�g�ɓ\�芷���Č��֘e�ɐݒu����Ă��܂����B  �{���͉Ɖ��������͍ēx�s����ł��傤���炻�̕K�v�͂Ȃ��̂ł��傤���A���̗�͊��Ƃ悭����܂��̂ŁA�N�オ����Ȃ��Ǝv����V������

��ł��K�����ւ�`���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B |

||

| |

|

|

| �����P�͒������{�Q���ڂ��� | ||

| �@�����i�Q�T�U�������j�͍��������s�̒����Ƃ��Ă���܂����A�P�T�N�n�}�̈�{�ؒ��̓�ɂ͍������̒n���������܂��B�i�P�O�|���j ���߂Ă��̒n���ɋC�Â������ɂ́A�V���K�l�[�[�ƑɂȂ�N���K�l�[�[�����������Ƃɋ����܂����B�l�\��̐������畽�������_�̎��ӂ��Y�� ����̂ł͂ƒT���Ă݂���A���S�喴�c���̓�������́u�����P�v���o�ė��܂����B |

||

| |

|

|

| �������͒����敽���Q���ڂ��� | ||

�@���������_�̖k������́u�����P�v��������܂������A���������_�̐��삩��͓��Ԃ͍����P�Ɠ����Q�V�U�Łu�������v���o�ė��܂����B�����P��

�ځE�Q���ڂ������āA����ɍ��������������̂��A���������P���ځE�Q���ڂɔ��W�����̂��A���̂������a�R�O�N��̒n�}��T���܂��傤�B |

||

| |

|

|

| ��NTT�d���\���͓��߂̐�Q���ڂ��� | ||

�@�P�T�N�n�}�ɂ͋L�ڂ�����܂��A�P�V�N�n�}�̋}�s�d�ԂЂ���w�i���S�����喴�c�������w�j�̓��ɓ��������܂��B�i�P�P�|�k������j

|

||

| |

|

|

| �x�쒬�͓����Q���ڂ���@ | ���������Q���� | |

�@�P�T�N�n�}�P�Q�|�k�B

|

||

| |

|

|

| �Z�m�]�͑��P���ڂ��� | ||

�@���Ԃ͖x�쒬�Ɠ����Q�V�V�B�P�T�N�n�}�ɂ́u�Z�]���v�ƋL�ڂ���Ă��܂����A�Z�]���͌��݂̒����搴��R���ڂP�T�`�P�X�Ԃ�����ɋL�ڂ������

���Ɍ����܂��B�i�P�O�|�k�j�i�P�T�N�n�}�ɂ͕S�N���ʂ�͂܂�����܂���B�j ���n�}�̐��{���E�Z�g�K�m���E��������܂߂āA�����Q���ڂ̌����_�������������Ԓʂ������́A����R���ڂ���ꕔ�͕S�N���ʂ�̓쑤�@�� �̐�P���ڂɂ܂�����̂ł͂Ƒ{���܂������A���Ղ������邱�Ƃ͏o���܂���ł������A�ŏI�I�ɏZ�m�]�͂���������Ȃ��́A�}����̓쑤 �ɂȂ���悩�猩����܂����B�i���̌�A������͂Q�V�R�Ō����܂����B�j |

||

| |

|

|

| �i�y���͓��߂̐�P���ڂ���@ | �߂̐�P���ڂS�Ԃɂ͉i�y����������܂� | |

�@�P�T�N�n�}�P�P�E�P�Q�|���B

|

||

| |

|

|

| �␅���͓��߂̐�P���ڂ���@ | ���������߂̐�P���ځ@�@ | |

�@�P�T�N�n�}�P�Q�|���A�i�y���Ɠ������ԂQ�V�W�ŁB

|

||

| |

|

|

| �����P�͒����搴��R���ڂ���@ | ����������R���� | |

�@�����Ƃ����P�T�N�n�}�P�P�|�k�B

|

||

| |

|

|

| ������͒����������� | ��������� | |

| �@�P�T�N�n�}�ł͏���ɂ͏��������i�U�|���j������A������͐��ɏo�����X�ł��i��シ���ɏZ����ꂽ�悤�j�B�����č��͏����т����� �����邽�ߎs���y�n�̔�������i�߂Ă��āA�V�����Ƃ͌��Ă邱�Ƃ��o���Ȃ��悤�ł��B |

||

| |

|

|

| �����{�͓�捂�{�P���ڂ���@ | ���������{�P���� | |

�@�P�T�N�n�}�P�R�|���B

|

||

| |

|

|

| �����{�͓�捂�{�Q���ڂ���@ | ||

�@�P�T�N�n�}�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��P�V�N�n�}�P�R�|��������B�P�T�N�n�}������ƁA�x�쒬�Ɣ������̊Ԃɓ����{�����i�P�Q�E�P�R�[�k�j�A�����{�Ɠ����{�̊�

�ɖk���{�������܂��i�P�Q�E�P�R�|���j�B���Ԃ̂Q�W�W�͖k���{�ɊY������̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂����A���̂Ƃ��댩�����Ă��܂���B |

||

| |

|

|

| �����{�P�͓�捂�{�R���ځ@ | ||

�@�����{�Ƃ����P�T�N�n�}�P�S�|���B

|

||

| |

|

|

| �����{�Q�͓�捂�{�R���ڂ��� | ��捂�{�S���ڂ���������{�Q�� | |

�@

|

||

| |

|

|

| �����{�{�͍��{�S���ڂ���@ | ||

�@�����{�̓��Ԃ͂P�E�Q�E�{�Ƃ��Q�W�X�ŋ��ʂŁA���̐V�쉈�����琼�̍����R�̓��[�Ɍ������ĂP�E�Q�E�{�̏��ԁB�������u�Q�X�P�����{�P�v������B

|

||

| |

|

|

| �������͓����Q���ڂ��� | �����R���ڂ���������� | |

| �@�P�T�N�n�}�Ɍ����鉺���i�P�R�|�k�j��Ǝv����A�������̂�����������������̃o�b�W���o�Ă��Ă���A������i�R�X�O���ږj�Ƌ��ɁA�� �d�o�b�W���\��ꂽ���ɂ͉������͏��ł��Ă����悤�ł��B  �@�������͓����R���ڂP�W�ԂɁB �@�������͓����R���ڂP�W�ԂɁB |

||

| |

|

|

| ���{�{�P�͓�捂�{�R���ڂ���@�@ | ||

| �@�P�T�N�n�}�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��A�P�V�N�n�}�P�Q�E�P�R�|��������B ���{�{�P������Ƃ������Ƃ́A���Ȃ��Ƃ��Q���܂ł͂������͂��ł��B���{�{�P�̐����͖�@�V�������ł����ɓ����{�P���o�ė��܂��̂ŁA���{�� ����������ł��傤���A�ĊJ������ă}���V�����������Ă��薯�Ƃ͂���܂���B |

||

| |

|

|

| ������{�R���ڂ���@�@���F�o�b�W�R�S�Ƌ��� | ���������{�R���ځ@�@�@�@�@�Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�lj� | |

| �@���Ԃ����{�{�P�Ƌ��ʁB�u�Q�W�X�����{�v�Ƃ͕ʂɁu�Q�X�P�����{�P�v��������܂����B��@�V��̂����쑤�i���n������{�{�P��j���猩������ ���܂��̂ŁA�ԍ��͊��Ƃ�������d�̊Ǘ��̓s����������܂���B |

||

| |

|

|

| ���꒬�͓�摽��P���ڂ��� | ��ԂR���ڂ���� ���F�o�b�W�R�T�ƈꏏ�� �Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�lj� | |

�@���꒬���P�T�N�n�}�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��A�P�V�N�n�}�ɏ��߂Č����܂��B�i�K���������a�P�T�N���ɒ����������Ă��Ȃ������킯�ł͂Ȃ��A�n�}�ɍڂ���

�قǔ��W���Ă��Ȃ������̂�������܂���B�j �Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�@��r�ʂ�k�ɒ���o������ԂR���ڈ悩������꒬�ŏo�Ă��܂����B����̑啔���͖�ԑ��i�厚��ԁj��̂悤�ł����A�Z��

�\�����{���ɑ���Ɩ�Ԃ̊ԂŎ��搮���������Ă���̂�������܂���B |

||

| |

|

|

| �{�����͓�捂�{�S���ڂ��� | ���������{�S���� �@�Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�lj� | |

�@�P�T�N�n�}�P�R�|���B�P�T�N�n�}�̋L�ڂ�{���r�i�z���i�����r�j����A�{�����͕K������͂��Ǝv���Ȃ��猩����ꂸ�ɂ��܂����B

���{�͎U�X�����āA�����V���������͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂������A���܂��܋C�������ĕ������s���~�܂�̘H�n����{�����������܂����B �E�ɋC�������Βʂ�̍����͑a���ɂȂ邵�A���֎���ł͂Ȃ��v��ʂƂ���ɓ\���Ă��邱�Ƃ�����A�����������x�����Ă��A�����͒��ׂ����� �ƌ����邱�Ƃ͂ł��܂���B�@�Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�@���̌�A�����ꖇ�����B |

||

| ���{�̎Y�_�͍��{�����{�i��捂�{�S���ڂX�j | ||

| |

|

|

| �Q�X�S�{�c�Q�͓����P���ڂ��� | ���������P���� | |

| �@��ɂQ�X�S�u�{�c�Q�v�������A���ɂQ�X�T�u�}�����v�������܂������A����ɂ��̌�Q�X�T�u�{�c�Q�v���o�ė��č������܂����B�Q�X�S�ƂQ�X�T�̋{�c�͏� �̂Ƃ����������̑傫��������Ă��܂��̂ŁA�Q�X�S�ƂQ�X�T�ł͓\��ꂽ�������Ⴂ�A�ԍ��͊����ŋ{�c�Q���̒}�������ɂQ�X�T���g�����̂ł͂� �����Ɛ������܂����A��q���܂��悤�Ɂu�}�����v���P�T�N�n�}�ł����u�}���{���v�Ɓu�}���V���v��̑傫�ȊX�ł��i�P�Q�|�k�j�B ����ɁA�u�{�c�Q�v�͂�������o�Ă���̂Ɂu�{�c�P�v�͂P�����������Ă��܂���B���̌��ʂ܂��Ă�����x�P�T�N�n�}������ƁA�{�c���͒}���{ ��������łQ�u���b�N�ɕ�����Ă���悤�Ɍ����܂��B�u�{�c�Q�v�̋�d�o�b�a�̕��z����A���n�}�̓V�㒬�ƒ}���{���ɋ��܂ꂽ�{�c���i�P�Q�|���j ���{�c�Q���ŁA�}���V���쑤�̋{�c���i�P�Q�|�k�j���{�c�P���ɊY������̂ł͂Ɛ������Ă��܂��B ���A���́u�Q�X�S�|�O�V�V�v�̂���́A���łɎ��ꂱ�̐��ɑ��݂��܂���̂ŁA���U�C�N���|���Ă��܂���B |

||

| |

|

|

| �Q�X�T�{�c�Q�������P���ڂ��� | ���������P���� | |

�@�|�T�Ɓ|�U�͓��������ׂ̗�ǂ����̂���B

|

||

| |

|

|

| �i�c����NTT�d���\���͓����P���ڂ��� | ||

| �@���̓d���\�������Ďv���o���܂����A���������Γ��Ԓʂ�ɉi�c���̃o�X�₪����܂����B����͌��݂̓��ԑO�̃o�X��ł������A���ł��� ���A����Ƃ����̊Ԃɂ�����o�X�₪�������̂��A�L�����肩�ł͂���܂���B �P�T�N�n�}�ł͌��݂̓��Ԓʂ�A���傤�Ǖ������ԕa�@�̑O������ɉi�c���̋L�ڂ�����܂��B�i�P�Q�|�k�j |

||

| |

|

|

| �}�����������P���ڂ��� | ���������P���� | |

| �@�P�T�N�n�}������ƁA���Y�n��ɂ́u�}���{���v�Ɓu�}���V���v������܂��i�P�Q�|�k�j�B | ||

| |

|

|

| ����b�͔����攎���w���P���ڂ��� | �����������w���P���� | |

| �@�P�T�N�n�}�̐ԕ����ŏ����ꂽ����b�i�X�E�P�O�|�w�j�̂�����Ɂi���m�ɂ͂킸���ɓ��ł��傤���j���݂̔����w������܂��B | ||

| |

|

|

| �r�˂Q�͒�����r�ˁ@ | ||

| �@�@�B�ƇC�̊Ԃ̃u���b�N����B ���݂̍r�˂͓߂̒Òʂ�̓�k�ɂ܂�����A������P���ځE�Q���ځE�R���ڂƂȂ��Ă��܂����A�P�T�N�n�}�����͖����ʂ肩��j�q�t�́i���������� ��w�t�������w�Z�j�̑O�̒ʂ�܂Ŗk�֓�Ԓ��E�O�Ԓ��E�E�E�Ƒ����܂��B�i��Ԓ��͂Ȃ����ʒ���������j�S�E�T�|���E���B ����āA���݂̍r�ˉ����ڂ���o�ė����̂��������Ă��Ӗ��͂Ȃ��A��k�̈ʒu�������d�v�ɂȂ�܂��B�����ŁA �@�����ʂ� �A�����ʂ�̈�{�k�̒ʂ� �B�߂̒Òʂ�̈�{��̒ʂ� �C�߂̒Òʂ� �D�߂̒Òʂ�̈�{�k�̒ʂ� �E�j�q�t�́i���������t�������w�Z�j�쑤�̒ʂ�Ƃ��A���ꂼ��ǂ�����o�Ă����̂����L���܂��i���ڂ͋L�ڂ��Ă��܂���j�B |

||

| |

|

|

| ������������r�ˁ@�\�D�̉��ɂȂ蕶���͕s�� | ||

�@�@�r�˒��l�Ԓ��̕\�D�͇D����B�E�̕\�D�ŕ������ǂ߂Ȃ��o�b�W�͇D�ƇE�̊Ԃ̃u���b�N����o�Ă��Ă���A�R�O�S�͊ԈႢ�Ȃ��悤�ł����A��

�����ʍr�˂S�Ȃ���ꂵ���ȂƁB |

||

| |

|

|

| �r�˂T�͒�����r�� | ||

�@�E����B�r�˂R�͋�d�o�b�W���������܂���ł������A�c�����̏Z���Ղ�������r�˂R���ڂQ�ԂR�U�i�B�j�ɂ���A�������r�˂R�Ԓ��Ƃ���Ă�

�܂��B |

||

| |

|

|

| �������͒�����r�˂P���ڂ���@���F�o�b�W�Q�S�ƈꏏ�� | ������`�Q���ڂ�����@�@�Q�O�Q�O�^�O�R�^�O�P�lj� | |

| �@�P�T�N�n�}�ɂ͐��`���ƋL�ځi�T�|���j | ||

| �`���̎Y�_�͒��������{�i�����捡��Q���ڂP�j | ||

| |

|

|

| �k���{�ʂ͒�����`�Q���ڂ���@ | �������`�Q���ځ@ | |

�@�P�T�N�n�}�ɂ͖k�`���Ƃ��ĂS�E�T�|���B

|

||

| |

|

|

| �얩���͒�����r�˂P���ڂ��� | ||

| �@�V�[���Ŕԍ����B����ē��Ԃ��킩��܂��A�P�T�N�n�}�ł͐��`���̓�i���j�ɓ��`���������܂��i�U�|���j�B �������E�k���{�ʂƘA�ԁE�������͋߂��ԍ���t����Ă����ƍl���Ă����ɓ\���Ă��܂��B ���V�c�Ə��P�Q�O�����U�̗��ɏ����Ă��܂����A���̃V�[���͋�d���\�������̂��ƍl���Ă��܂��B |

||

| |

|

|

| �ɍ�Y�͒�����ɍ肩�� | ||

| �@�ɍ�����ڂ̂Ȃ������Ȓ��ł��B�P�T�N�n�}�ł͍r�ÎR�i�������j�̖k�[�͊C�ɂ��ׂ藎���Ă���A�ɍ�Y�͊C�����̒��ł��i�S�E�T�|���E���j�B ���݂̈ɍ�͊C�ɖʂ��Ă��܂��A�Ԃ��ʂ�Ȃ��悤�ȍׂ��H�n������߂��炳�ꂽ���ŁA�������ȂƊ����܂��B |

||

| |

|

|

| ���G�i�������āj���͔����扺����������@ | ���������������@ | |

�@�P�T�N�n�}�U�|�g�A��G���͕����P�O�O�B

|

||

| |

|

|

| �喼�S�͒��������P���ڂ��� | ||

| �@�P�T�N�n�}�V�|���ɂ͑喼���{�i�喼���w�Z�Ւn�j��喼���̒�ԏꂪ�����܂����A�喼�S�̋�d�o�b�W�����������̂͂����Ɛ��́A�P�T�N�n �}�̌��������i�V�|���E���j������ł��B���݂̖����ʂ��ɁA���Ԃ�喼���w�Z�ӂ肪�P���ڂŁA���Ɍ������đ喼��������ł����̂ł��傤�B ��������ƁA���n�}�Ɍ����㖼�����E�������E�{���E��H���E�Ŏq���E���ʒ��͌�̏��a�ʂ艈���ɂ������̂ł��傤���A���a�ʂ��������i���H�g�� �́j�ۂɈ��ݍ��܂�Ă��܂����悤�ŁA���Ղ������邱�Ƃ͏o���܂���B�܂����n�}���ݒ���ԏ�i�V�|�k�E���j�̏ꏊ�Łi��́j�����ʂ肪��ɂ� ��Ă��܂����A�V�_���̌����_�͍������̂܂܂̌`�ł��B ���Ȃ݂Ɏ��̃��C���e�[�}�ł��鍑���̃y�[�W�A�}�O��㔕��y�L�u���\�̍��G�}�v���ɁA���\�P�S�E�P�T�N���Ɂi�㉺�̋L�ڂ͂Ȃ��j�������̌É� ���ō��G�}�쐬�̍�Ƃ������|���f�ڂ��Ă��܂��B |

||

| |

|

|

| �r�˂P�D�Q�͒�����r�ˁ@ | ||

| �@�@�ƇA�̊Ԃ̃u���b�N����B��d�o�b�W���\��ꂽ�̂����̂��Ƃ��m�肳���Ă��܂��A���̒��ɂP�E�Q�E�R�Ɓu���ځv�͂����Ă��X�敄���i�ԁj�� �ł͋L�ڂ��Ȃ���������ɁA�r�˂Ɩ�@�ɂ͊X�敄���i�ԁj�Ǝv����u�P�D�Q�v�u�Q�D�Q�v�܂ŋL�ڂ�����܂��B�����̒��ڂ͌��݂̊X�敄���i�ԁj�� �x�̑傫���������Ɗ����Ă��܂����A�鉺�̂������ɂ���r�˂��@�́A����ɂ͒��ڂ𐔃u���b�N�ɕ�����قǂ̏Z�����������̂ł��傤�B�i�r �˂͒������̖����Ƃ��Ē}�O��㔕��y�L�E��ɋL�ځB�j �R�O�Q�r�˂Q������A����ɂR�Q�O�r�˂Q�D�Q������܂��̂ŁA�\��ꂽ�������Ⴂ�A�����Ƃ����ԂɏZ�������č���ł��܂����̂ł��傤�B �r�ˈ�Ԓ��͌����}���ق̃f�W�^�����C�u�����[�Ō��J����Ă����ԌÂ��A�����P�R�N���������ڌ��S�}�܂ők���Ă݂܂������������ �Ȃ������̂ł����A���ۂɊX������Ă݂�ƁA�����ʂ�̂����k����r�˂P�D�Q�������܂����B |

||

| |

|

|

| �r�˂Q�D�Q�͒�����r�ˁ@ | ||

�@�A�ƇB�̊Ԃ̃u���b�N����A���F�o�b�W�Q�S�ƈꏏ�ɁB

|

||

| |

|

|

| ��Œʂ͓���n�o�S���ڂP�@�@�莛�̎R��� | ||

| �@�P�T�N�n�}�ł��i�i�́j�����Ə@�莛������ꏊ�͊ێR���ƋL����Ă���A���n�}�ł͑�Œʈ꒚�ڂ͔n�o�Q���ڂR�V�Ɠ��S���ڂP�R�̊Ԃ̏c�� �ɁA�ځE�O���ڂ��i�����̂�����̉����w���Ă���悤�Ɍ����܂����A��d�o�b�W���\��ꂽ�����ɂ͏@�莛�̑O�̒ʂ����Œʂ������悤 �ł��B �����ƂȂ��������̑啧���i�����ɂ��������̂ł����A�펞���o����Ă��܂��A���݂͏̖����ɂ��̑���������c���Ă��܂��B�����s�̕������� ���������s�o�ϊό������ǂ�HP������ƁA�啧�͖����S�T�i�P�X�P�Q�j�N�����A�̖����͓y�����ɂ��������̂��吳�X�i�P�X�Q�O�j�N�Ɍ��ݒn�Ɉړ]���� �ƂȂ��Ă��܂����A�����s�������قɂ�邱�̑啧�̌^����������t���c ���l�Y�Ɋւ���L���ł́A�啧�͂��̑O�̑吳�V�N�ɂ͓y��������n �o�Ɉړ]�����ƂȂ��Ă���A�啧�̈��z�Ƃ������s�����������̂ł��傤�B �吳�W�i�P�X�P�X�j�N���������s�X�n�}������ƁA���݂̔������o���C���E�������ӂ�ɏ̖������A���̌������ɂ͏@�莛�������A���ݏ̖��������� �n�o�ɂ͉����L�ڂ�����܂��A���吳�X�i�P�X�Q�O�j�N�����������y�x�O�n�}������ƁA�̖�����ł͌��ݑ��������ꏊ�ɕ`����Ă��܂��B �����܂ŏ����i�߂āA��s�v�c�Ȏʐ^�i�G�t���j�������܂����B�i�����N��͕��������}���ُ����̎ʐ^�ɂ��@�����S�i�j ���̊G�t���͖����S�R�N�J�Â̑�\�O���B����A�����i��i������j�̂��̂Łu��ŋy�r����v�Ƃ̃L���v�V���������Ă��܂��B��\�O���B ����A�����i��͕�����̍��̈ꕔ�ł���������x�ߗ��Ăĉ��Ƃ��������ŁA�����S�Q�i�P�X�O�X�j�N�����s�X�}������ƁA���łɖ��ߗ��Ă� �I��������i���ꂪ�`����Ă��܂��B�ꏊ�͋������i���A�N���X�����j�̓쑤�A�V�_������������s�����E�C���Y�̂������т̂悤�ł��B ���̉摜�����낢�댟�����Ă݂��Ƃ���A���̌����͋��i��̖{�ق̂悤�ł����A�{�ّO�ɑ啧�����Ă��Ƃ����L�^���������܂���B�܂����� ���̋��i��̊G�t���͂�������c���Ă��܂����A�啧���ʂ������̂͐��t��������܂���B �͂��߂͒P�ɋߗׂ̖����ƍ��������̂��Ǝv���܂������A�����\�}�̊G�t���Ɂu�{�ّ�Œʂ��v�i�Y��HP�͉����o��ƂƂ��ɏd���j�ƃL���v�V������ �t�������̂�����A����Ȃ�o�[�`�����ȃ��[����X�g���[�g�͖����ɂ���܂����A���̎���ɉˋ�̒ʂ�����K�v���������Ƃ��l���Â炭�A��� �O�ɑ啧���������̂�������܂���B���������̖����啧�͖����S�T�N�����ł�����A�����S�R�N�̋��i��ɍ������悤������܂���B ���āA�������炪�{��ł����A���̑啧�i���ɋ��i��啧�ƌĂт܂��j�͏̖����啧�Ƃ͕ʂ̑啧�Ȃ̂ł��傤���H�@�����S�R�N�̋��i��ɂ��ꂾ ���̋K�͂̑啧���������̂Ȃ�A���̑啧�͋��i���ɒ��Ԃ���Ă��܂��A�V���ɋ��i��啧�Ɏ����̖����啧���Q�N��ɍ��ꂽ�ƍl���� �����A���i��啧���ڐ݁i���j�����ƍl����ق������R�ł��B ���c ���l�Y�Ɋւ���L���̑啧�i�̖����啧�j�����i��啧������ׂĂ݂܂������A�\�}���Ⴄ�̂ł͂�����Ƃ������Ƃ͌����܂���B �����Ƃ��ẮA���i��啧���̖����啧�ł���A�����S�T�N�����Ƃ����͓̂y�����̖����Ɍ������N�ŁA�����S�R�N�̋��i��ɂ͊������Ă����B �����Ă��̑啧�͕����\�ł�������A���i����i�V�_�j����y�����̖����ցA����ɂ͔n�o�ֈ��z���ł����ƍl���Ă��܂��B �����̐V�����߂���킩�邱�Ƃ����肻���ŁA�{���͐�ɂ�������Ă���f�ڂ���ׂ��ƌ��J���T���Ă��܂������A������}���قɂ�����Ƃ����� ���ɂȂ��Ȃ��Ȃ炸�A�A�t�^�[�R���i�̉ۑ�Ƃ������ƂŁB |

||

| |

|

|

| ���H�V�͒�����`�Q���ڂ��� | ���������R���ڂ�����@�Q�O�Q�O�^�O7�^�O�P�lj� | |

| �@���n�ł͕��ƐV�͓ǂ߂��̂ł����A�^���u�H�v�E�u�]�v�Ȃ̂��A�܂��́u���v��u�ʁv�Ȃ̂����ʂł��܂���ł����B�摜�Ŋm�F���A�܂��P�T�N�n�} �Ō������Ă݂�ƁA�Y���̏ꏊ�ɍH�ƛ{�Z�������܂��i�T�E�U�|���j�B ����āA�����H�ƍ��Z�ɂ��Ȃޒn�����������̂��낤�Ɛ������܂������A���H�͕������P�ŏĂ���A���n�ōĊJ����邱�ƂȂ��A���ݕ��H������ ���Nj�V�]�Ɉړ]���Ă��܂��B�i�P�T�N�n�}���_�ł��łɂV�|�^�ɕ��H�V�p�n�ƋL�ڂ���Ă���B�j �P�T�N�n�}�E�P�V�N�n�}�ɂ͕��H�E���H�V�Ƃ����n���͌������A�ړ]������̐��ɂȂ��āA���H�ɂ܂��n����V���ɕt�����̂��͋^��ł��B �Q�O�Q�O�^�O�V�^�O�P�@�V���ɒ��������R���ڂ�������H�V�Ō����܂����B���݂̓߂̒Òʂ������ŁA�k���̍`�Q���ڂ�����쑤�̑���R ���ڂ�������H�V�Ō�����܂����̂ŁA�P�T�N�n�}�T�E�U�|���Ɍ�����H�ƛ{�Z�̖k�́A��ɓ߂̒Òʂ�ƂȂ��������H�V�Ƃ����n���������̂� ���傤�B�i���̎���͓��Ɉ͂܂ꂽ�u���b�N�ł͂Ȃ��A�ʂ�ɒ����⒚�ڂ��t���Ă����B�j ���n�}�Ō���ƊY���̏ꏊ�ɂ́A��ɓ߂̒Òʂ�ƂȂ����̖k�ɕ��ߒ��A���̓�ɒ��q���������܂����A����͂ǂ������k�̋̂悤�ł��B �Ŏq�Z�i�Ŏq���w�Z�Ւn�j��~�䎛�͏ꏊ���ς���Ă��܂��A���̕ӂ�ł͂������ɖؔ���̌Â�������ڂɂ��邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��A���� �`�����̓����̋ł�����D���A���ߒ��̈�{���̋ɂȂ镟�蒬��������̍��Ղ��������Ă��܂���B |

||

| |

|

|

| ������͒��������Q���ڂ���@���F�o�b�W�R�O�Ƌ��� | ����������Q���ڂ���@ | |

| �@�P�T�N�n�}�V�|���E���B����Q���ڂP�P�ԂɟN�����_�Ђ�����܂��B���ʂɍl����u�����炪�݂ˁv�Ȃ̂ł��傤���A�n���̕��Ƙb�����Ƃ��ɕʂ̓ǂ݂�����Ă����悤�ȋC������̂ł����A���̘b��̒��ŏo�ė������̂ł����炻�̎��͕��������Ă��܂��܂����B�m�F���܂��B | ||

| |

|

�@�@ �@�@ |

| �x���J�P�����������Q���ڂ��� | |

|

�@�P�T�N�n�}�ɂ́u�x�͒J�v�Ƃ̋L�ځB�i�W�|���j

|

||

| |

|

|

| �@�P�V�N�n�}�ɂ́A�Ï��G�̓d��̓��ɓV�珼�̒�ԏꂪ����܂��i�P�T�N�n�}�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��j�B�V�珼���̂͒n�}�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��A���̏� �����ꏊ�͂킩��܂��AWikipedia�̒��������̃y�[�W�ɋ���ƁA���݂̍���R���ڂɂȂ�悤�ł��̂ŁA����R�̎�ʂ�Ƃ����铹�Ȃ� ��������܂���B �V�珼��NTT�d���\���́A�������@�ɕ����ƌÏ��G�̊Ԃ��猩���Ă��܂��̂ŁA�V�珼�悩��͏�������Ă��܂��B |

||

| |

|

|

| �����J�͒�����Z�{���R���ڂ���@ | �������Z�{���R���� | |

�@�P�T�N�n�}�V�E�W�|���B

|

||

| |

|

|

| �Q�l�J�͒�����J�Q���ڂ���@ | �������J�Q���� | |

�@�P�T�N�n�}�W�|���B�Q�l�J�Ƃ͕ʂɓ��l���ɂ͘Q�l��������܂����i���V�c�Ə����؉����Q�Ɓj�A�Q�X�̐g�Ƃ͂������������N����i�ƌ���

�Ă������̗��̎��͂������B�����ł��傤���j�ꊇ���ď����������邱�Ƃ�����ł��傤���A��Ɓi�ˁj�����߂�l�ނȂ���ł������|�������ł� �傤����A���鉺�߂��ɏW�c�ŋ����\���Ă����̂�������܂���B�Ƃ������Ƃ�z�������Ă������j��������n���ł��B |

||

| |

|

|

| �n���J�͒�����J�P���ڂ��� | �������J�P���� | |

�@�P�T�N�n�}�W�|���B�R�R�P������R�R�U�n���J�Ɋ|���āi�R�T�R�Y�J�E���\���J���j�͎v�����Ƃ���i�P�T�N�n�}�ǂ���j�̒n���ŏo�ė���̂ł��ꂵ��

�Ȃ�܂��B |

||

| |

|

|

| �����R�͒�����ԍ�Q���ڂ���@ | �������ԍ�Q���� | |

�@�����Ƃ����P�T�N�n�}�V�|���B

|

||

| |

|

|

| ���ԍ�͒�����ԍ�R���ڂ���@ | ||

�@�P�T�N�n�}�ɂ͐ԍ�Ƃ��ċL�ځi�V�|���j�A���Ԃ͖����Ƌ��ʁB

|

||

| |

|

|

| �썑����������ԍ�R���ڂ��� | �������ԍ�R���� | |

�@�썑�����P�T�N�n�}�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��A�P�V�N�n�}�ɋL�ڂ���Ă��܂��i�V�|��������j�B�썑�_�Ђɂ��Ȃޒn���Ȃ̂ł��傤���A�R�U�Q�P�����Ɠ�������

���̎���̒n���Ȃ̂ł��傤�B |

||

| |

|

|

| �R�S�Q�半�V�͒�����Z�{���P���ڂ���@ | ||

�@�P�T�N�n�}�L�ڂȂ��B�R�S�Q�半�V�������c�Ə��̐��[�ہX�ɂȂ�A���V�P�P�O�l�c�i�����摐���]�P���ځj�Ƌ���ڂ��Ă��܂��B

�P�T�N�n�}�ł͏�O������Ղ̕~�n���傫���A���̓�Ɏs�c�c�n���������ƂȂ��Ă��܂��B�m���ɂ��̂悤�ȁA��悳�ꂽ�H�n�̊X�ł��B

|

||

| |

|

|

| �R�S�S�半�V��������Z�{���P���ڂ��� | �������Z�{���P���� | |

| |

|

|

| ��ؒ��͒������@�Q���ڂ��� | ||

| �P�T�N�n�}�ɂ͖�@�{��������ƋL�ڂ�����܂��i�W�|���E���j�B ���݂̖�@�Q���ڂƖ�@�S���ڂ̏ʂ�����k����@�{���ɊY������悤�ł����A�P�T�N�n�}�ɂ́u��@�{���������v�Ə�����Ă��܂��B��d �o�b�W���\��ꂽ���ɂ́u��@�{���v�͏ȗ�����A�u�������v�̕��������ŌĂꂽ�悤�ł��B |

||

| |

|

|

| ���������������@�Q���ڂ���@��ؒ��̂P�u���b�N�� | ||

�@�P�T�N�n�}�ł͖�@�{���������ƂȂ��Ă���A���݂̏���������k�ɍL�����Ă��܂��i�W�E�X�|���j�B

|

||

| |

|

|

| �Õl��NTT�d���\���͒������@�Q���ڂ��� | ||

| �@�P�V�N�n�}�ɂ͖�@�{�������ʂ̐��ɖ�@�{���l�c�ʂ�����A���̂���ɐ�����@�{���Õl���ɂȂ�悤�ł��i�P�T�N�n�}�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��j�B�� �����@�Q���ڂV�ԁE���S���ڂQ�P�ԁE�P�T�Ԃ����肪�Y������̂ł��傤���B �Õl���̑��݂́ANTT�̓d���\���ł����m�F�ł��܂���ł����i�Õl����Ǝv����n�悩��j�B |

||

| |

|

|

| ���a���͒�����x�łP���ڂ���@�@���F�o�b�W�Q�X�ƈꏏ�ɁB | ||

�@����̎��́A��l���ʂ�Ƒ吳�ʂ�̊Ԃ͌x�łP���ڂƋ^���܂��A�P�T�N�n�}�ɂ͓��n�k����@�����A���̓�ɓ������@�{�����a�ʁE��

�@�{�������ʂƖ�@�̒n���������܂��i�W�|���j�B �吳�W�i�P�X�P�X�j�N�����������s�X�n�}������ƁA�x�ŏ��w�Z�̐����삪����Ă��܂����A���吳�X�N�����������y�эx�O�n�}�ł͂��łɓ�

�H�i��̑吳�ʂ�j�ɂȂ��Ă��܂��B�i�吳�X�N���_�ł́A��ɍ��̓��H�ƂȂ铌���̗���͂܂�����A������͏��a�P�Q<�P�X�R�V>�N�����s�X�ē��} �܂ŁA���X�ɓs�s�����Ȃ���c���Ă���B�j �]�ˎ���̏鉺�}�u������鉺�G�}�u���������������j�����v�i���i�U�N�j������ƁA������̓����͂��łɒ����肳��Ă��܂��B���G�}�̍�����

�i������x�łP���ڂT�ԁj�ƒ������i�����捡��Q���ڂS�ԁj�̈ʒu�͕ς���Ă��Ȃ��悤�悤�Ɍ����܂��̂ŁA���̊Ԃ̓�k�̋����݂̏�l���� ��ƂȂ�A���̖k�Ŕ�����ɉ˂��鋴����l���ł��B�i�u�ŐV���������s�X�S�}�v �����S�P <�P�X�O�W>�N�ŏ�l���̖����m�F�ł���B�j �}�O��㔕��y�L�E��ɂ��Ɓu�o���i��ˌ��Ƃ������j�v�͖�@���̎}���ł����A�����Q�R�N�i�P�W�X�O�j�N�����s���א}�Ō���ƁA���݂͍���Q���ڂ�

�Ȃ钷�����̖k�Ɋ�ˌ��̎��������A�����܂ł�����@���悾�����悤�ł��B ���n�}�ł͌����͓����ł��̂ŁA�x�łP���ڂU�ԂƂP�T�Ԃ̊Ԃ̒ʂ肪�A�����a�͍������̓쑤�ɂ���܂��̂ŁA���a�ʂ͌x�łP���ڂR�ԂƂS

�Ԃ̊Ԃ̓�k���A�����ʂ͌x�ŏ��w�Z���i�x�łP���ڂU�ԂƂP�O�Ԃ̊ԁj�̓�k���Y������̂ł��傤�B����ɂ͒������̖k�͑厚��@�̎��� �ˌ��i����Q���ڂS�ԁj�A�����̓�͓������厚��@�̎����c�i����Q���ڂQ�ԁE�R�ԁj�ƂȂ�悤�ł��B �x�łP���ڂ���@�ł͂Ȃ��x�ł̒�������������̂́A�����Q�Q�i�P�W�W�X�N�j�̍����Ŗ�@�����V���x�ő��ƂȂ�A��@���w�Z���x�Őq�포�w�Z��

���̂���A���n�ɂ��������Ƃ��傫���̂ł��傤�B�i�x�ŏ��w�Z�����n�Œn�}�ɍڂ�̂́A�����S�Q<1909>�N�������s�X�}����������ŁA���n�}�� �͌x�ŏ��w�Z�ׂ̗�ɐV���x�ő��̑����ꂪ�������ƕ`����Ă��܂��B�j ���Ȃ݂ɁA�}�O��㔕��y�L�̕������Ɠ���@���⓯�E��̓߉όS��@����ǂނƁA��@���͕�����z��ɂ�钬����̂��߂Ɉړ]���A����

�オ��@���ɂȂ����Ə�����Ă��܂����A���̖�@�x�[�E��@�����P�T�N�n�}�V�|�k�E���ɋL�ڂ���Ă��܂��B |

||

| |

|

|

| |

|

|

| ������NTT�d���\���͌x�ň꒚�ڂ��� | ||

�@�P�T�N�n�}�̖�@�����̓�A��@�{�����a�ʁi�R�S�V���a���j�̐��ׂɂ͖�@�{�������ʁi�������j�̕\�L�������܂��B���a���Ɠ������A���̌x��

�P���ڂ���吳��ʂ������Ŗ�@�Q���ڂ��Y���������ł��B���Y�n�悩���NTT�̓d���\�������������Ă��܂���B |

||

| |

|

|

| ��@�R�D�P�͒�����x�łR���ڂ��� | �������x�łR���ځ@�@�@�@�@�Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�lj� | |

�@�P�T�N�n�}�ɂ͋L�ڂ�����܂��A���n�}�ł������G�_�Ёi�W�|���j�̐����A�Y�J�Ə��G�ʂ̊Ԃ�����ɂȂ�܂��ł��傤���B�R�T�R��@�R�D�R�Ƃ͓�

���X�敄���i�ԁj���ł��B |

||

| |

|

|

| ��@�R�D�Q�͒��������R���ڂ��� | ||

�@���Ԃ͖�@�R�D�P�Ɠ����B

|

||

| |

|

|

| �x�Ŗ{�͒�����x�łQ���ڂ���@ | �������x�łQ���� | |

�@�P�T�N�n�}�V�E�W�|���B��������������M�d�͓d�����j����������B

|

||

| �Y�_�͌x�Ő_�Ёi������V�_�Q���ڂQ�j | ||

| |

|

|

| �Y�J�͒��������P���ڂ��� | ����������P���ځ@�@�@�@�Q�O�Q�O�^�O�R�^�O�P�lj� | |

| �@�P�T�N�n�}�̉Y�J�́u�Y�v�̂������ə}�[�N�������܂��i�W�|���j���A�Y������͖̂��X��n�����̂悤�ł��B | ||

| |

|

|

| �\���J�͒��������P���ڂ��� | ||

�@�P�T�N�n�}�ɂ́u�\�����v�Ƃ��ċL�ځi�W�|���j�B

|

||

| |

|

|

| ��@�R�D�R�͒�����x�łR���ڂ���@ | ||

�@���Ԃ͉Y�J�E�\���J�E��@�R�D�R�Ƃ��R�T�R�ŋ��ʁB�R�S�R��@�R�D�P�Ɠ����X�敄���i�ԁj���B

|

||

| |

|

|

| �ɕ����͖�@�ɕ������� | ||

| �@�P�V�N�n�}�̈ɕ����i�P�T�N�n�}�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��j�́A���݂̏����̖k���ɂ���悤�Ɍ����܂��B ��@�ɕ����͒��ڂ̂Ȃ���̊X�敄���i�ԁj�Ɏ��܂肻���ȂP�u���b�N�����̏����Ȓ��ŁA�����̓쑤�ɂ���܂��B |

||

| |

|

|

| ���G�_�Ђ͒�����x�łR���ڂ� | ���G�����͖�@�ɕ����� | |

| �@���݂̌Ï��G���͖�@�ɕ����̐��ɕ��ԂQ�u���b�N�����̏����Ȓ��ł����A���G�_�Ђ͏��������k���̌x�łR���ڂɂ���܂��B�ɕ����� ���ɏ����œ�k�ɕ��f����A�������k��������Ă���̂�������܂���B���݂̌Ï��G���ɂ͖��Ƃ͂قƂ�ǎc���ĂȂ��A��d�o�b�W�͊��� �ł��܂���B�P�T�N�n�}�ɂ͒�ԏ�Ƃ��ČÏ��G���ڂ��Ă��܂��B�i�W�|���j |

||

| ���G�_�Ђ͖�@�̎Y�_ | ||

| |

|

|

| �䏊���J�͒�����䏊���J���� | �������䏊���J�@�@ | |

| �@���Ԃ͈ɕ����Ɠ����R�T�T�A�P�T�N�n�}�X�|���E���B �䏊���J�����ڂ��Ȃ������Ȓ��ł��B��ގ��ɏZ���̕��ɂ��b�������Ƃ��ł��A�Z���\�����{���Ɂu�����ύX�ɂ��ĉ��x���s�����Ƙb������ �����Ɍ䏊���J�̖����c�����v�|�����������܂����B�܂��u���̂�����̑��̂Ƃ��Ď��J�ƌĂ�Ă����v�Ƃ����������܂����B �u���̂�����v��������̌x�ő���i����������j���w���̂��A�����̓쑤���w���̂��A�c�O�Ȃ��炨�������邱�Ƃ͏o���܂���ł������A��x �R�i������j�k�[�ɂ����邱�̂�����́A�m���ɒJ�̂��n���������Ƃ���ł��B |

||

| |

|

|

| ��@�Q�D�P��������x�łR���ڂ��� | ||

| �r�˂Ɠ����悤�ɖ�@���܂����ځi�Ԓ��j�Ƌ��ɊX�敄���i�ԁj�̋L�ڂ�����܂��B�������A���̓����̒��ځi�Ԓ��j�͍��̊X�敄���i�ԁj���x�̑傫 �������Ȃ������Ɗ����Ă���A�r�˂��@�����ځi�Ԓ��j���L�������킯�ł͂Ȃ��A�Z�������č���ł����̂ŁA���̒��𐔃u���b�N�ɕ������̂ł��� ���B �܂��A�R�T�U��@�Q�D�P��R�T�R��@�R�D�R���x�łR���ڂ���A�R�S�W��@�R�D�Q�͍���R���ڂ���o�Ă��Ă���A���̍l���鍡�̖�@�������Ȃ萼�ɖ�@ ���L�����Ă������Ƃ��킩��܂��B |

||

| |

|

|

| |

|

|

| �������͒��������R���ڂ���@ | ||

| �@�P�T�N�n�}�ɂ͗�������ԏꂪ�W�|���ɁB �}�O��㔕��y�L�E��ɂ��ƁA�������͓߉όS���x�ő��̎}���@�勘�J���̎��ɂȂ�܂��̂ŏ鉺�ł͂���܂��A��������炳��Ă����Ƃ� �����Ƃ́A���̕ӂ�܂ŕ��Ɖ��~���L�����Ă����̂ł��傤�B�i�ƘV�@�����i�����~�Ղ͍���Q���ڂɁB�j |

||

| |

|

|

| �P�����͒�����P���Q���ڂ��� | ������P���P���ڂ���� | |

�@�P���������c�Ə��NJ��E�~�����͐��V�c�Ə��NJ��ł��̂ŁA���������ƂȂ�悤�ł��B

�ŁA���݂̒�����Z�{���S���ڂɊY���������ł��B�i�������̍��Ղ͌������Ă��܂���B�j �P�V�N�n�}�ł͖������ƘQ�l�J�̊Ԃ́A����ȑO�͐ԍ�R�ƌĂ�Ă����n��ɋP�����̖��������܂����A�t�ɐ펞�̉e���ł��傤���R��n�� �n�}��������Ă��܂��B����̕�����\�l�A���⏬���̎ˌ���͌��{�ɒʂ�Ȃ��ɂ��Ă��A��n���炢�͂悳�����ł����A���ꂪ�u�x�Ƃ������̂� ������܂���B ���R��n�̎���ɐV���ɖ������i���a�P�S�N�ŐV�����s�n�}���`�ɏ����j�ƋP�����i�R�S�P�썑�����j�ł�����A�푈�̎���̒n���Ȃ̂ł��傤�B  �@���݂̒J�����͐�����Ƃ̈ԗ��ɂȂ��Ă��܂��B �@���݂̒J�����͐�����Ƃ̈ԗ��ɂȂ��Ă��܂��B |

||

| |

|

|

| �Đ����͒����敽�������� | ����������������@�@�Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�lj� | |

| �@���݂͏ʂ�ƕ��������ߐڂ��Ă��ĕ���킵���ł����A�P�T�N�n�}�ɂ͏ʂ�͏r�ʂƂ��ċL�ڂ�����܂��i�X�|���j�B������ �͋L�ڂ��Ȃ��A���������̋L�ڂ�����܂��i�P�O�|���j�B���������́A���������i�����������Z�j�̈���̃u���b�N�A���݂̕������w�Z��������w�� �Ă��܂��̂ŁA�ʂ�Ƃ��������Ƃ��Ⴄ�悤�ł��B ���Ȃ݂ɕ�����̋����J�n���吳�P�Q�N�R���E���~�������a�T�P�N�̂悤�ł��B |

||

| |

|

|

| �R�U�U�͒����敽���R���ڂ��� | ||

| �@�\�D����ɔ���Ă��蒬�����킩��܂��A�����������Z�i�P�T�N�n�}�̌�������<�P�O�|��>�j�̓����̂����o�Ă��Ă���A�u�����V��v�� �͂Ȃ����Ɗ��҂��Ă��܂��B �u�R�U�U�|�v�́u�U�|�v�̉��́u���v�́u���v���Ɍ����Ȃ����Ȃ��ł����A�R�U�V�́u�����{�v�́u���v���u�|�v�̉��ɗ��Ă��܂��̂ŁA�������ɂ���Ă���R�U�U �͂S�������Ɛ������Ă��܂��B |

||

| |

|

|

| �����{�������敽���R���ڂ���@ | �����R���ڂ���@���F�o�b�W�R�R�ƈꏏ�Ɂ@�Q�O�Q�O�^�O�V�^�O�P�lj� | |

�@�P�T�N�n�}�P�O�E�P�P�|���B

|

||

| �Y�_�͕��������{�i��敽���S���ڂP�O�j | ||

| |

|

|

| �R䵒ʂP�͒����敽���S���ڂ��� | ||

�@�P�V�N�n�}�P�O�E�P�P�|��������i�P�T�N�n�}�L�ڂȂ��j�B

|

||

| |

|

|

| �R䵒ʂQ�͒����敽���S���ځA�R���ʂP�̐������� | �����敽���T���ڂ���� �@�@�Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�lj� | |

|

�P���R�͒}������H�i�}��V���j�̖k����������o�Ă��܂����B�P�V�N�n�}�Ō���ƎR���ʂP�`�R���͕����R���̎���Ɍ����܂����A���ۂ͒}���

�M���M���܂ł������悤�ł��B�R�V�R�|���S�����a�͓����H�i�}��V���j�̓쉈���ɂ���A���̂Q�̃o�b�W�͒}���������Ō����������Ă��܂��B

|

||

| |

|

|

| �R䵒ʂR�������敽���T���ڂ��� | ||

| �@�P�V�N�n�}�P�O�|��������i�P�T�N�n�}�L�ڂȂ��j�B ���݂̒�����R���ʂɂ͂P���ځE�Q���ڂ��Ȃ��R���ڂ����Ȃ���ɁA�X�敄���i�ԁj���Ȃ��P�u���b�N�i�Ɠ�������Ń}���V�����Q���j�����̏����Ȓ��� ���B�u�R���ʂP�v���S���ڂ��猩�������_�ŁA�u�R���ʂR�v�͎R���ʂR���ڂ���o�Ă�����̂ƍl���Ă��܂������A�����T���ڂ���o�ė��܂����B ���݂̎R���ʂR���ڂ͔�r�I�V�������@����ŁA��d�o�b�W�͌������Ă��܂���B�����T���ڂƕ��u���͘A�����Ă��܂��������ԂR�U�X �ł��̂ŁA���̊Ԃ̎R���ʂR���ڂ��R�U�X�u�R���ʂR�v�������̂ł͂Ɛ������Ă��܂��B |

||

| |

|

|

| ���u���͒����敽�u������ | ||

| �@���u�����P�T�N�n�}�͋L�ڂ��Ȃ��A�P�V�N�n�}�ɂ͋L�ڂ�����܂��i�P�O�|��������j�B���Ԃ͎R���ʂR�Ɠ����R�U�X�B���u�������ڂ̂Ȃ������Ȓ��� ���B |

||

| |

|

|

| �����a�͒����敽�a�R���ڂ��� | ||

�@���a���Ƃ����P�V�N�n�}�P�P�E�P�Q�|��������B

���݂͕��a�P�E�Q�E�S���ڂ͓��ŁA�R�E�T���ڂ�������ɂȂ�܂��B�����A��敽�a�S���ڂ͂P�Ԓn�����Ȃ��X�ŁA�قڑS�悪�����쉀�ƍ����R

�R�����̕��a��Βn�ɂȂ�A���ƁE�}���V�����͂R�`�S����������܂���B

���a�Ǝs��i�����厚�����j�̓��Ԃ����Ƃ�Ƃ��Ă���̂́A���̔��B�̗l�q��\���Ă���̂ł��傤�B

|

||

| |

|

|

| �k�s��͓��s��P���ڂ��� | ||

�@�s�蒬�Ƃ����P�V�N�n�}�P�Q�|��������B�s��P���ڂ�������M�d�͂̓d�����j�́u�����s�蒬�v���B

|

||

| |

|

|

| �����a�͓�敽�a�Q���ڂ��� | ���������a�Q���ځ@�@ �Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�lj� | |

| |

|

|

| �약�a����敽�a�Q���ځi�����a�̓쑤�j���� | ||

�@���Ԃ͒����a�Ƌ��ʁB

|

||

| |

|

|

| ��s��͓��s��Q���ڂ��� | ���������s��Q���� | |

| |

|

|

| �����a�͓�敽�a�P���ڂ��� | ||

�@���Ԃ͓�s��Ƌ��ʁB

|

||

| |

|

|

| �R�V�U��v�͓���v�S���ڂ���@�Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�摜�����ւ� | ����v�P���ڂ�����@�Q�O�Q�O�^�O�V�^�O�P�摜�����ւ� | |

| �@�������������s�ɕғ����ꂽ�̂��P�X�Q�U�i�吳�P�T�j�N�̂��Ƃł����A�P�T�N�n�}���n�߂Ƃ��邻�̑O��̕����s�n�}�ł́A�������̂�����v�̓M ���M�������܂ŋL�ڂ�����܂����A�������̎�v�Ɖ��`���͘R��Ă��܂��Ă��܂��i�S�|���j�B  �@�����̖����c�������́A��v�ʂ�̓���v�P����1�Ԑ�ɁB �@�����̖����c�������́A��v�ʂ�̓���v�P����1�Ԑ�ɁB�{���i���j���͂��̑��̒��S�ɋ߂��Ƃ���ɂ���ꍇ�������̂ŁA�厚�S�̂₻�̑啔������̒��ɂȂ����Ⴆ�Ζ쑽�ځE�V�i�┐���E�O���� �ǂł́A��̏Z���\�����ɂ͖{���i���j���͂P���ڂɂȂ炸�A�T���ڂ܂ł���Ȃ�R���ڂ�����ɗ����������Ƃ������̂ł����A��v�����N�����} �Ō��Ă��킩��悤�ɁA�{���i���j����v�Z�g�{�̖k���A��ԂƂ̋��ɍL�����Ă��茻�݂̎�v�P���ڂɊY�����܂��B��v�S���ڂ͒}�O��㔕��y�L �E��ɂ����V���ƍl���Ă��܂��i���N�����}�ɋL�ڂ�����j�B ��v�S���ڂ��猩�����s���{�P�̎ʐ^���Q�����ׂĂ��܂������A�ߐڎB�e�ł�����̂������܂����̂ŁA�Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�ꖇ�͍����ւ��܂� ���B����ɁA���̗��Ɏ�v�P���ڂ��猩����R�V�T�ł͂Ȃ����Ə����Ă��܂������A�P���ڂ�����R�V�U�Ō�����܂����B����Ă��̋L�q�͍폜�� �܂����B�܂���v�S���ڂ��猩�������Q����\���Ă��܂������A�Q�O�Q�O�^�O�V�^�O�P�ꖇ����v�P���ڂ��猩���������̂ɍ����ւ��܂��B���Ǎŏ� �ɓ\�����Q���͂�����������ւ��Ă��܂��܂����B |

||

| �Y�_�͎�v�Z�g�_�Ёi����v�P���ڂQ�O�^�Z�g�_�Ђ̐_�̂����������ߏZ�g�_�Ђ�芩�i�j�@ | ||

| |

|

|

| �R�V�V��v�͓���v�R���ڂ��� | ����v�Q���ڂ�����@�@�Q�O�Q�O�^�P�P�^�O�P�lj� | |

�@��v�͎�v��̒J�����ޓ��i��v�Q�E�R�E�U���ځj�Ɛ��i��v�P�E�S�E�T���ځj�ł����A�R�V�V��v�͓���v����o�Ă��܂����B

|

||

| |

|

|

| ���˂͓�掛�˂P���ڂ��� | ||

| �@�}�O��㔕��y�L�E��ɂ͎��˂͍��{���̎}���ƂȂ��Ă��܂��B�u���˂͑��̐���ɂ���v�u�ΌA�ω��@�{���̍��\�����R�����˂ɂ���v�B����� �N�����}�ł́A���ω�����̍��̎��˂Ɩ������Ȃ��ʒu�ɁA��Ԏ��˂Ƃ��čڂ��Ă��܂��B�i�����̏������}�ɂ���ԑ��̏����Ƃ��ċL�ڂ���Ă� ��B�j ����������ȍ~�̒n�}�A�Ⴆ���P�T�N�n�}�ł́A�������U���ڂ�����Ɏ��˂������܂��i�P�S�|���E���j�B���݂̖�ԂS���ڂ��Y������̂ł��傤�B���� ���P�V�N�n�}�Ɏ����ẮA���݂̖�ԂR�E�S���ڂ�����Ɏ��˒�������A���˂͐Ԓ˂ƕ\�L����Ă��܂��i�P�S�|���E��������j�B���ꂪ���ɂ͗����ł� �Ă��܂���B �Q�O�Q�O�^�P�P�^�O�P �ŋߒʂ肩��������A��̂���V���������̌��݂��n�܂��Ă��܂����B���̒m����莛�˂͐�ł��܂����B�i�܂�����������̂ł����B�j |

||

| |

|

|

| �R�V�X�M�R�͓����͓��P���ڂ��� | ���M�R�P���ڂ�����@�@�@�@�Q�O�Q�O�^�O�V�^�O�P�lj� | |

| �@�P�T�N�n�}��O�A���N�����}�L�ڂ���B���Ԃ͎��˂Ƌ��ʁB���͓��E�M�R�͑厚��ԁi��ԑ��j��ł��B��ԑ��͈͍̔͂L���A�ʐ쒬�����ԁE�� �r�E���ˁE���͓��E�M�R�܂ł̍ג����`�ł����A�������̏������}������Ƌv���r�i���Ԕ��S���ڂQ�ԁj�̓쑤�܂ł���Ԉ悾�����悤�ł��B �Q�O�Q�O�^�O�V�^�O�P�@�R�V�X�M�R�͓����͓��P���ڂ���A�R�W�O�M�R�͖��͓��Q���ڂ��炻�ꂼ�ꕡ�����������Ă��܂������A�̐S�̓��M�R�� ��͎M�R�̃o�b�W���������Ă��܂���ł����B����M�R�P���ڂ���R�V�X�M�R���������܂����̂ŁA�R�V�X�M�R�ɂ͖��͓��P���ڂ��猩�� �����Q����\���Ă��܂������A�P�����M�R�P���ڂ��猩�������̂ƍ����ւ��܂��B |

||

| |

|

|

| �R�W�O�M�R�͓����͓��Q���ڂ���@ | ���������͓��Q���� | |

�@

|

||

| |

|

|

| �R�W�O��v�͎�v�T���ڂ��� | ||

�@���Ԃ͂R�W�O�M�R�Ƌ��ʁB�R�W�O��v�i��v�T���ځj�͒}�O��㔕��y�L�E��ɂ����䔩�i�䔩�R�j����o�Ă��Ă��܂��B

|

||

| |

|

|

| �R�W�Q���`���͓��Ԕ��R���ڂ��� | ��撆���R���ڂ�����R�W�Q���`���� | |

�@���݂̂Ƃ���A�R�W�R���厚���`���̖{���i���j���ɁA�R�W�Q���厚���`���̎}�����ɐU��ꂽ�ƍl���Ă��܂��B�Ԕ��P���ڂ�����R�W�Q���`���Ō���

�����Ă��܂��B�����͍]�ˎ��ォ��A�{���i���`���V���_�Ёj���番�J�����Ǝ��̎Y�y�i�����V���_�Ёj�������Ă����قǂ̎}���ł�����A�u�����v �ŏo�ė��Ȃ����Ɗ��҂��Ă��܂������u���`���v�ł����B �Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�@���̉Ԕ��R���ڂ̃o�b�W�͉��`�������_�̋߂��A�����U�O�Q���i��앟�����j�����̂���ɓ\���Ă���܂������A�Q�O�Q�O�N�T����

�{�Ɏd���Ō��n��ʂ肩�������Ƃ���A�ǂ�����̂̏����ɓ����Ă���悤�ł����B�Q�ĂĒ��ԏ��T���ĎԂ��~�߁A��̋Ǝ҂̐ӔC�҂̕��ɘb �����ď����Ă��������A���̃o�b�W�͌��ݎ��̎茳�ɂ���܂��B  ��T�ԑO�Ɋm�F��������A���ɒʂ肩�������炫�ꂢ�����ς��̂���čX�n�ɖ߂��Ă����Ȃ�Ă��Ƃ͂���ɂ���A���܂��܉�̑O�Ɍ���

���邱�Ƃ��ł��A�܂����������Ă������������ƂɊ��ӂł��B�i���łɑ��݂��Ȃ��Ƃł��̂Ń��U�C�N�͊|���Ă��܂���B�j |

||

| |

|

|

| �R�W�R���`���͓�扮�`���S���ڂ��� | ��扮�`���P���ڂ�����@�@�Q�O�Q�O�^�P�P�^�O�P�lj� | |

| �@���`���S���ڂ����`���̖{���i�{���j���ɂȂ�܂��B �Q�O�Q�O�^�P�P�^�O�P �V���ɉ��`���P���ڂ�����R�W�R���`���Ō����܂����B���N�����}�Ō�����Ö�V�r�i���`���S���ڂR�W�j�̐��ɂ͎�̌����������܂����A��v �r�i�g��r�^���`���P���ڂS�P�ɂ��邪�A��v���̗����r�j�̎���ɂ͔���������܂���B��v�r�̖k�Ɂu���v�}�[�N�������܂����A����͖����Q�V�N �ɊJ�݂��ꂽ��Q�����q�포�w�Z�ŁA���`���E�M�R�y�ю�v�̓쑤�������w��ƂȂ��������ł��B�����̖{�ł́A�P�`�S�N�����ʂ����Z�ŁA�T�N�� �ɂȂ�Ɣ����q�포�w�Z�i�����{���j�܂Œʂ����Ƃ����L�q������܂������A�����s����Z���^�[�̎����ł͂��������L�q�͌�������܂���B |

||

| ���`���̎Y�_�͘V���_�Ёi��扮�`���S���ڂQ�Q�j�@�����̎Y�_�͘V���_�Ёi�����Q���ڂP�W�^���`���V���_�Ђ�芩�i�j�@ | ||

| |

|

|

| �K���ڂ͓��ߓc�S���ڂ��� | ||

| �@���N�����}�ɂ͉��`���{���̓��A�쑽�ڂƂ̋��M���M���ɉK���ڂ̒n���������܂��B���n�}�̒ߓc�͒����}�[�N�i�ߓc�V���_�Ёj�̎���Ɍ��� �܂�����A���݂̒ߓc�R���ڂ��Y������悤�ł��B�K���ڂ͉��`���R���ڂ���ߓc�S���ڂɊ|���Ăł͂Ȃ����Ɖ��x�������܂������A�Ȃ��Ȃ����� ����ꂸ�ɂ�����߂������̂ł����A�ŏI�I�ɒߓc�S���ځi�厚���`����j���猩���邱�Ƃ��o���܂����B���Ԃ͉��`���̖{�����Ɠ����R�W�R�B ����ŁA�����́i�V���j�O��̏����}������ƁA�厚�V�i�̘V�i��r�̖k�������ڂ̎�������܂��B�܂��A�쑽�ڂU���ڂ̘V�i�c�n�o�X��i�] ���j������ɂ��A�厚�쑽�ڂ̎��Ƃ��������ڂ������܂��B  �@�@�@ �@�@�@ ���݂͘V�i�T���ڂS�O�ԂɉK���ڌ������A�V�i�R���ڂR�R�ԁi�����a�@�j�ɉK���ڌÕ����A�������V�i�R���ڂP�X�Ԃɂ͉K������������܂��B���߂�

�K���ڂ����`���{���̉K�i���j�̈Ӗ����Ƃ��l���܂������A�V�i����͓сE�쑽�ڂ���͖��������͐\�ɂȂ肻���ł��B���X���Ȃ�傫�Ȕ͈͂ʼnK�� �ڂƌĂ�����̓y�n������A���ꂪ�J���̌��ʂ�b�������ʼn��`���E�쑽�ځE�V�i�̂R�̑���ɕ����ꂽ�̂ł��傤�B |

||

| |

|

|

| �����u�͓�撆���P���ڂ��� | ||

�@�����Q���ڂ���R�W�T���P�u�����������_�ŁA�����P���ڂɗ��u������̂ł͂Ȃ����Ǝv�����x�������܂������A�ǂ����Ă����u�c�n��

�Ƃ���Ă��܂��A�u�˂̉������𒆐S�ɒT�������ʌ�����ꂸ�ɂ��܂����B

�����P�E�Q���ڂ͋u�˂̐��Ζʂɖʂ��Ă���A���Ζʂ͖쑽�ڂR�E�T���ڂɂȂ�܂����A������u�̃o�b�W���������̂́A�쑽�ڂƂ̋��ɂȂ� ���Ő��ɋ߂��ꏊ����ł����B ���̒n����P�T�N�n�}�ɂ͍ڂ��Ă��܂���̂ŁA���N�����}�Ō��邵������܂��A���n�}�ł͂܂��Z��͌��Ă���ł��炸�A �������������R��̌����_�ƕ��č��Z���������ԃo�X�ʂ������܂��A�쑽�ڂU���ڑ�������S�P�W�쑽���̃o�b�W�������Ă���A ���a�R�O�N��ɂ͏[���ɓs�s�����Ă����悤�ł��B |

||

| |

|

|

| �����u�͓�撆���Q���ڂ��� | ��������扮�`���Q���ڂ�����@�@�@�Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�lj� | |

�@���a�����Ɉ�R���J���A�j���[�^�E�����J�����č����u�Ɩ��t�����悤�ŁA���`���Q���ڂɍ����u����������܂��B

���`���Q���ڂ��璆���Q���ڂɊ|���Ă̂��Ȃ�傫�ȊX�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���̒n���̍��Ղ͂قƂ�ǎc���Ă��܂���B

���Ȃ݂ɍ����u�͑��̂ő����̃f�x���b�p�[�����ꂼ��ɊJ�������̂��A�������͊X���傫�����Ď��E�����Ȃ��Ȃ��čו��������̂��͂킩���

���A�����Q���ڂ̂O���T����������������͋{���u�A���`���Q���ڂ̂P���U����������������͐Ã��u�Ƃ����n���������Ă����悤�ł��B �i�{���u�͕\�D�Ɏc���Ă���A���Ȃ��Ƃ�����ŗX�ւ͒������悤�ł��B�j

�����Q���ڂŌ������Q����\���Ă��܂������A���̌㉮�`���Q���ڂł������u�������܂����̂ŁA�Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�ꖇ�͉��`���Q���ڂ̂���

�ɍ����ւ��܂����B |

||

| |

|

|

| ��ԐV���͓���ԂS���ڂ��� | ||

| �@�P�V�N�n�}�ł͂P�S�|��������ɖ�ԐV���������܂����A�ǂ�������͌��݂̑�r���w���Ă���悤�Ɏv���܂��B���̌��݂̑�r�ʂ������� �������H�T�`�U���ڂ����̖�ԐV���̋�d�o�b�W�����������n��ɊY���������ł��B |

||

| |

|

|

| �@�R�W�U��ԐV�͓����͓��Q���ڂ��� | ||

�@�R�W�U��ԐV���͓���ԂS���ڂ���A�R�W�V��ԐV�͓���r�P���ڂ��猩�����Ă��܂��̂ŁA�R�W�U�ƂR�W�V�Łu���v�̂���Ȃ����g�������Ă���

�̂��Ǝv���܂������A�V���ɂR�W�U�̖�ԐV�������܂����B����ĒP���ɁA���V�P�Q�R�̉����Ɖ������Ɠ����悤�ɁA�\��ꂽ����Œ��̂���Ȃ��� �Ⴄ�̂�������܂���B �������R�W�U��ԐV�͓����͓��Q���ڂ���o�Ă��Ă���A�����X�敄���i�ԁj�̂Q����̂���ɂ͂R�W�O���͓����\���Ă��܂��B

�Q�P�V��{�����Q�Q�P�����̂悤�ɐ�ׂ�̉Ƃ��Ⴄ�����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͂���܂����A����͘H�n�̒��Ȃǂłǂ���̑�ʂ�ɑ����邩�̘b�ŁA

�����̂悤�ɖ��炩�ɓ��������Ƃ�����ŁA�ǂ����Ė�ԐV�Ɩ��͓��ɕ����ꂽ�̂��͕s���ł����A����ԂS���ڂ�����r�P���ڂ��A����ɂ� ���͓��Q���ڂ��厚��ԁi��ԑ��j��Ȃ̂͊ԈႢ����܂���B |

||

| |

|

|

| ��ԐV�͓���r�P���ڂ��� | ||

| �@��r��������F�o�b�W���������Ă��܂����̂ŁA�o�b�W������͂����Ɛ��x�����܂������������Ă��܂���ł����B�P�V�N�n�}�̋L�ڒʂ� �Ȃ�R�W�U�Ɠ�����ԐV���A���݂ɂȂ���n���Ȃ�Ζ�ԑ�r�̂ǂ��炩�ł��낤�ƍl���Ă��܂������A�ǂ���Ƃ��Ⴄ��ԐV�ŏo�Ă��܂����B�R�W �U�͖�ԐV���E�R�W�V�͖�ԐV�Ǝg�����������R�́A���݂̂Ƃ���P�������������Ă��܂���̂ŁA���炩�f����ł͂���܂���B�i���� ��R�W�U��ԐV�������܂����̂ŁA�P���ɔN��ɂ��Ⴂ���Ɣ��f���Ă��܂��B�j ��̂R�W�U��ԐV���ɏ����܂����悤�ɁA�P�V�N�n�}�̂P�S�|��������Ɍ������ԐV�����A�R�W�V��ԐV�̊Y���n��i��r�j�ɂȂ�悤�ł��B |

||

| |

|

|

| ��Ԓ����͓��}���u�Q���ڂ���@ | ����ԂR���ڂ���� | |

�@�P�T�N�n�}�P�S�|���B�����͒}�O��㔕��y�L�E��ɂ��������Ԃ̎}���ł����A�P�T�N�n�}�Ō���ƒ����̑��ɒ������������A�P�`�W���ڂ͒���

���̒��Ɍ����܂��B ���̒}���u�͓��n�}�ɂ��������A�E�̖�ԂR���ڂ͒������ɊY������ƍl���Ė������Ȃ��ƍl���Ă��܂��B

�@��Ԓ��������͓���ԂR���ڂP�T�ԂɁB �@��Ԓ��������͓���ԂR���ڂP�T�ԂɁB |

||

| |

|

|

| ��Ԗ{�͓���ԂP���ڂ���@ | ����ԂQ���ڂ���� | |

| �@�P�T�N�n�}�P�S�|���B�R�V�U��v�̗��Ŗ{���i���j��͂P���ڂɂ͂Ȃ�Ȃ��ꍇ�������Ə����܂������A��Ԃ��P���ڂ��{���i���j��ł��B������͖{ ��������̒[�ɂ�������v�Ƃ͈���āA�P���ڂƂȂ�ׂ��n�悪�ʐ�Ƃ����ʂ̒n��������������ł��傤�B |

||

| �Y�_�͖�Ԕ����{�i����ԂP���ڂQ�P�^���{�����{��芩�i�j�@ | ||

| |

|

|

| ���ږ͓��ʐ쒬���� | �������ʐ쒬 | |

| �@���ږؒ����P�V�N�n�}�ɏ��߂ċL�ڂ���܂��i�P�R�E�P�S�|��������j�B�����č��͎c���Ă��Ȃ��n���ł��B�P�V�N�n�}�ɂ́A�Ⴆ�Γ�掛�˂� �u�Ԓˁv�ȂǁA����܂łɂ͂Ȃ������n�����˔@�Ƃ��Č���A�����č��͍��Ղ������c���Ă��Ȃ����̂��������L�ڂ���Ă��܂��B ���ږ����������������̒n�����Ǝv���Ă��܂����̂ŁA��������������ɂ͒����������܂����B ��d�o�b�W�̕��z������ƁA���ꂪ�\��ꂽ�����ɂ͏�����͂����Ȃ��Ȃ��Ă���i���������Ȃ��j�A�k�͎�v��̓�݂����r�ʂ�̈�{ �쑤�̒ʂ�܂ł����ږ��������Ƃ��킩��܂��B��������Ƃ��̓쑤�̋��ʐ쒬�i�R�X�O�j�͈���Ȃ����������������܂��B |

||

| |

|

|

| �ʐ쒬�͓��ʐ쒬����@ | ||

| �@�P�V�N�n�}�P�S�|��������A���Ԃ͓��ږƓ����R�X�O�B�ʐ쒬�i��ԑ��j�ƌ���i�������j�̋��𗬂��a��Ƃ������삪�����������ŁA���̐�̕� �����ʐ�ŁA���ꂪ�ʐ쒬�̗R���������ł��B������ꍂ�Z�Ƒ���ȑ�w�t�����Z�̊Ԃ̓��ɂȂ�܂����A���݂͈Ë�����Ă��܂��Ă��܂��B �ʐ�ɂ͊m�������`��������i��ɕ{�Ɍ������ۂɁA��̂قƂ�ŋx�܂ꂽ�Ƃ������̂������Ǝv���܂��j�A���̍������������_�Ђ̂��_�̂Ƃ� ��A���݂͖�Ԕ����{�̕~�n���Ɉڍ����Ă��܂��B |

||

| |

|

|

| �R�X�S��勴�͓���勴�Q���ڂ��� | ��������勴�Q���� | |

�@�P�T�N�n�}��O�B

|

||

| |

|

|

| �R�X�T��勴�͓���勴�P���ڂ��� | ��������勴�P���ځ@�@�@�@�@�Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�lj� | |

�@���勴�S���ڂ͑S�悪�S�O�T���勴�Ǝv���Ă��܂������A��������œ�勴�P���ڂƂ̋��ɂȂ�A�勴�S���ڂ̐��[������R�X�T��勴���o�Ă�

�Ă��܂��B����͎U�X�����Ă����A���H�Ɉ͂܂ꂽ��u���b�N������X�敄���i�ԁj�ɂȂ錻�݂ƈႢ�A�����͒ʂ�ɒn�����t���A�ʂ�̗��������� �n������������ł��傤�B�������A����͏\���ɓs�s�������X�̘b�ŁA�x�O���͎�����̒����`�����Ă���Ƃ����F���ł����B�R�X�X�������ʂ��ʂ� ����{�Ƃ����n���ł��̂ŁA���̕ӂ肪���a�R�O�`�S�O�N��ɂ�����s�s���ƍx�O���̋��ł��傤���B |

||

| |

|

|

| �������ʂ͓�扖���P���ڂ��� | �����������P���� | |

|

�ڂ܂ł��Ȃ蒚�J�ɕ����܂������A�����͊��҂ł��܂���B�܂��u����v�������Ă悳�����ł����������Ă��܂���B |

||

| �����̎Y�_�͉����n�\�_�Ёi��扖���R���ڂQ�j�@����̎Y�_�͒n�\�_�Ёi������Q���ڂQ�Q�j | ||

| |

|

|

| ���c��NTT�d���\���͓�扖���S���ڂ��� | ||

�@�厚�����ɂ͉��c�̎��������܂����i�P�T�N�n�}�P�S�|���E�k�j�A���݂̓�扖���S���ڂT�ԁi�������������j�E�W�ԁi��s���Z���^�[�E�̈�فj�A���

�����S���ڂ̓�[�ɊY������悤�ŁA�n���̖��c���NTT�̓d���\���i������������������j�Ɛ����S���ڂQ�O�Ԃ̉��c�����炢�ł��B |

||

| |

|

|

| �����{���͓�搴���R���ڂ��� | �����������R���� | |

�@�����Ƃ����P�T�N�n�}�P�R�|���B�P�T�N�n�}�Ō���Ƒ厚�����i�������j�ɂ͑��ɐ��Z���i�P�Q�|���E�P�R�|�k�̓��j�A���c���i�P�R�|���j����ɂ��P�V�N

�n�}�ɂ͓��g�����L�ڂ�����܂����A�����̃o�b�W�͌������Ă��܂���B �@

�@��v��Ɋ|������g���́A��搴���P���ڂQ�T�Ԑ���Ԓʂ�ɁB �@��v��Ɋ|������g���́A��搴���P���ڂQ�T�Ԑ���Ԓʂ�ɁB |

||

| �Y�_�͎R���Ёi���g�_�Ё^��搴���S���ڂP�U�j | ||

| |

|

|

| ���������͓�搴���P���ڂ��� | ||

�@�P�T�N�n�}�P�R�|���A���Ԃ͐����{���Ƌ��ʁB

|

||

| |

|

|

| ���������͓�搴���Q���ڂ��� | ��������搴���Q���� | |

�@�P�T�N�n�}�ɂ͐��������E�����V���͋L�ڂ�����܂���̂ŁA���̂����肪���ɓs�s�����Ă������n��ɂȂ�̂ł��傤�B

|

||

| |

|

|

| �����V������搴���Q���ڂ��� | �����������Q���ځ@�@�@�@�@�Q�O�Q�O�^�O�U�^�O�P�lj� | |

�@�P�T�N�n�}�L�ڂȂ��A���Ԃ͐��������Ƌ��ʁB

|

||

| |

|

|

| ���勴�͓��勴�S���ڂ��� | ���������勴�S���� | |

�@�P�T�N�n�}��O�B��勴�i�R�X�S�E�R�X�T�j�͒n���Ƃ��Ďc���Ă��܂����A���勴�i�S�P�O�j�͏��ł��đ勴�S���ڂɂȂ��Ă��܂��B

���勴���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂����A���̂Ƃ��댩�����Ă��܂���B

�@�@

�@���勴��NTT�d���\���͑勴�R���ڂ���B���勴�̃o�X��i����j�͑勴�Q���ڂP�R�Ԃ̐�ɁB �@���勴��NTT�d���\���͑勴�R���ڂ���B���勴�̃o�X��i����j�͑勴�Q���ڂP�R�Ԃ̐�ɁB |

||

| |

|

|

| �V�_�O�͓��O��P���ڂ��� | ���勴�R���ڂ���� | |

| �@�P�T�N�n�}��O�B�V�_�O�͎��ɂƂ��Č��̒n���ł����BNTT�̓d���\���ł͂��Ȃ�L���͈͂Ŗڂɂ��Ă��܂������A�������̏������}�ɂ��V�_�O �̋L�ڂ�����܂��B�����Ă��܂����Ȃ�L�͈͂ɍL�����Ă���A�O��P���ڂ̓V�_�O�͒n�^�_�Ђ̎Q���ɂȂ���V�_�O�ƌ�����ʂ�ł����A �勴�R���ڂ͓V�_���ƌ����ׂ��ꏊ�ł��i���S�u�n�^�_�БO�v�o�X��͒n�^�_�З��ɓ�����j�B�L�͈͂Ƃ����̂͌��݂̎����A�����R�W�T���i�݂₯ �ʂ�j��s�s�v�擹�H���l���ɕ{������i���蒆������j�ŕ��f���ꂽ�X�̎p�����Ă��邩�炩������܂���B ���Ȃ݂����N�����}�ł́A�勴�ƒn�\�_�Ђ̊ԂɁu��铁i�́^���Ƃ��\�L�����j�̎��������܂����A�����̎O��̏����}�Ō���ƁA�u���^�C�v �͓V�_�O�Ɉ͂܂ꂽ�����Ȓn�悾�����悤�ł��B�u���^�����̉��~�ՂŁA�E�i��q�j���������ꏊ�v�Ƃ����̂������œǂL��������܂��B |

||

| |

|

|

| �O��{���͓��O��P���ڂ��� | ���O��Q���ڂ���� | |

| �@�P�T�N�n�}��O�B���N�����}�Ō���ƁA�O��{���i���j�͈꒚�ڂ̌�����������A�Q���ڂ̎�{�����{�����k�̃C���[�W�B | ||

| �Y�_�͎�{�����{�i���O��Q���ڂQ�R�j�@���ɓc�_�Ёi�n�\�_�Ё^���勴�S���ڂU�j | ||

| |

|

|

| �a�c���͓��a�c�Q���ڂ���@ | ||

| �@���F�o�b�W�R�V�ƈꏏ�ɁB�P�T�N�n�}��O�B��ɂS�P�V�a�c�X�������A��Ɂu�a�c�i�{�j�v������͂����ƁA�a�c�͂P�O��ȏ�����܂����B������� ����P�`�S���ڂ̑S�Ă�������킯�ł͂Ȃ��A�ɂ������Ă͂P�u���b�N���ƂɁA�܂��O����勴�Ƃ̊Ԃ��s�����藈���肵�Ȃ���ł����B ���̘a�c���̋�d�o�b�W�͘a�c�Ɩ쑽�ڂ̋��A���������ւł͂Ȃ��Ƃ���ɓ\���Ă����̂Ō�����̂ɋ�J���܂������A�a�c���ŏo�ė��� ���������̊������ЂƂ����ł��B �O��������s�ɕғ����ꂽ�̂��P�X�R�R�i���a�W�j�N�ł�����A���̎���͑��̒n��Ɠ����厚�a�c�ł����A�a�c�������a�c���ƕ\�L���ꂽ�̂́A �����Ƃ��Ắu�a�c�X�v�i���X�X�j�ɑ���u�a�c���v�i�Z��X�j�ł͂Ȃ����Ɛ������Ă��܂��B |

||

| �Y�_�͛����_�Ёi�a�c�{�^���a�c�R���ڂP�U�j | ||

| |

|

|

| ���m���͓��O��Q���ڂ���@ | �������O��Q���� | |

| �@�P�T�N�n�}��O�A���N�����}�L�ڂ���B�O��Q���ڂ̎�{�����{�̓삩�V�i��̐��ł́A�O��̍]�ˎ��ォ��̎}���ł��铰�m�����o�ė� �܂��B���̂S�P�V�|�O���W���ŏ��ɖڂɂ����o�b�W�ł����A�������ꂪ�O��{���̖��������Ȃ�A���̃o�b�W�̈Ӗ��ɉi���ɋC�����Ȃ��������� ����܂���B |

||