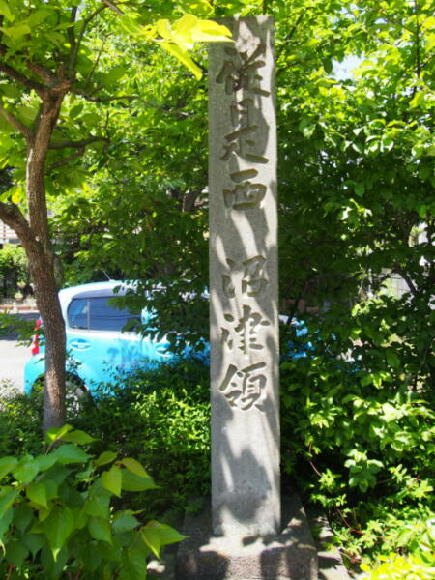

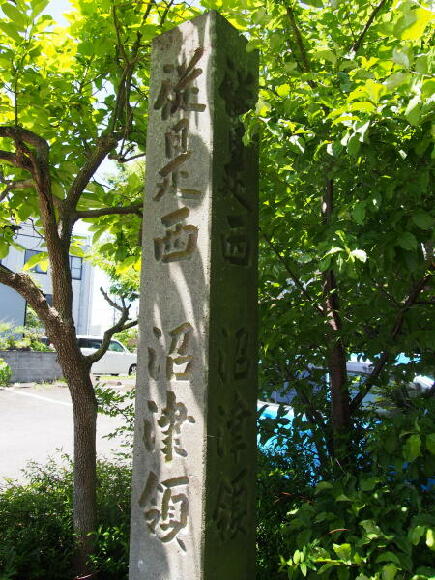

| 駿河国沼津領 水野家が東海道上に建てた領境石です。水野忠友は安永6(1777)年に2万石で沼津に入りますが、老中職を勤めたことなどで順調に加増していき、最終的に水野家は5万石になります。その結果、城付き領の駿東郡(37村)に加え、駿河国内の富士郡・志太郡・益津郡に、さらには伊豆国・三河国・越後国にと加増のたびに継ぎ接ぎされたのでしょう、各地にバラバラな領地を持つことになります(旧領旧高取扱帳データベースでは、三河国及び越後国は菊間藩として掲載)。 以下の2基の沼津領境石は、東海道上城付き領の東西口に置かれたものですが、5万石にしては東海道上の領域が狭い気がします。今昔マップから 沼津町 明治28年修正 明治32.6.30発行で見た両領境石(東海道上の沼津領域)。

下石田村境に建つ「従是西 沼津領」の文字は特徴がありますので、たぶんお家(沼津水野家)の書家や祐筆など、名のある方が書かれた文字でしょう。西間門の領境石も同じ手(筆跡)に見えます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

2024/10/01

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| |

三面に)従 是 西 沼 津 領 |

|

|

| |

県道145号線、現在の住所では沼津市大岡442先。東海道上、城付き領の東端 駿東郡下石田村(沼津市)の同郡木瀬川村(同市/公料と相模国荻野山中領の相給)との境に建てられたもの。 |

| |

現在置かれている場所は、今昔マップから 沼津 明治28年修正 明治32.6.30発行で見たここになります。同地図時点ですでに木瀬川村と下石田村は大岡村の一部(明治7<1874>年合併)となっており、この地図からは両村境は見えません。また、現在の住所も沼津市大岡として一連です。 角川地名大辞典の沼津市 下石田村・木瀬川村(近世)各欄を見ますと、耕雲寺(大岡1092)は下石田村に、潮音寺(大岡434)は木瀬川村に所在しているとされており、その間に両村境があるはずです。 Geoshapeリポジトリ国勢調査町丁・字等境界データセットから沼津市大岡下石田で見ますと、県道145号線の北側では領境石がある場所は下石田域東端ですが、145号線南側では1mほど西の側道までが木瀬川域になるようです。是より完全に沼津領と言えるの(領境石が建つべき場所)は、正確には現在の場所よりも1〜2mほど西でしょうか。Googleストリートビューで見る側道中央の暗渠された溝が村境と仮定すると、道路反射鏡(カーブミラー)のさらに数十cm西あたりが該当しそうです。 |

| |

高さ 207×横 27.5×奥行 27.5(cm) 2024/10/01 |

| |

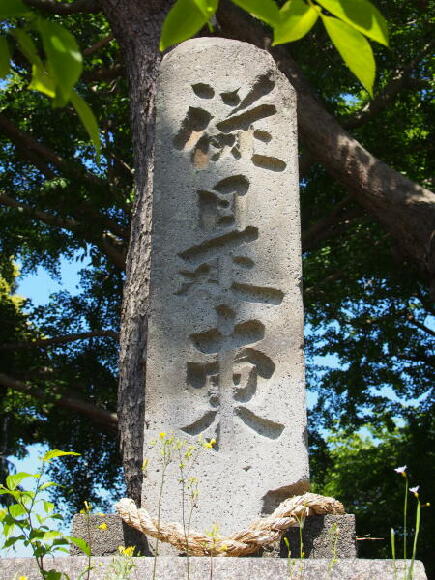

従 是 東 左面に沼らしき文字の一部が認められる |

|

|

| |

県道163号線沿い西間門八幡宮(沼津市西間門341)内に。東海道上沼津城付き領の西端 駿東郡西間門村(沼津市)と同郡 小諏訪村(同市/小田原領)の境に建てられたもの。 |

| |

明治以降、不要のものとして破却されたのでしょう、2つ(以上)に折られていますが、左面(現在の正面)のしめ縄の下には「沼」らしき文字の一部を確認しました。 県道163号線上では、道の北側では西間門八幡宮までが西間門域ですが、南側はヘアーサロンタカシマさん(小諏訪461−1)までが小諏訪域になり、ほんの7mほどですが東海道上で両村がオンラインになっています。 よって、西間門八幡宮の西端ではなく、現在この領境石が建つ地点が、これより東が完全に沼津領と言える場所になり、原位置のイメージに近いところに建っていると言えます。(八幡宮敷地内に建っていますので、原位置とは言えませんでした。) |

| |

高さ 100(現在の地上部)×横 27.5×奥行 27.5(cm) 2024/10/01 |

益津郡田中城を本拠とする田中領は、目まぐるしい領主の交代の後、享保15(1730)年に本多正矩が上野国野田から4万石で入り、以後幕末まで本多家の治世が続きます。 田中領が東海道上に「領境標」(初期は木柱だった可能性あり)を建てたのは古く、国立国会図書館が公開する、天和元(1681)年に完成したとされる東海道絵図にも2ヶ所描かれています。同絵図の測量は延宝年間(1673〜1681年)だったとされていますので、西尾家(25,000石) 慶長2(1649)年〜延宝7(1679)年→酒井家(4万石) 延宝7年〜天和元(1681)年のいずれかの時代が該当しそうです。 東海道絵図 巻第五 江尻ヨリ金屋マデ 13/20コマには、「よこうち」(志太郡横内村/藤枝市横内)とその村中にある「禅宗 志かん寺」(慈眼寺/横内179)の西に、森に埋もれるように「是ヨリ西 田中領」の境標が描かれています。 国立公文書館デジタルアーカイブから天保の駿河国絵図で見ると、横内村の西は同郡仮宿村(同市仮宿)です。角川日本地名大辞典から藤枝市 仮宿村(近世)では、「寛永10(1633)年以降は田中領」とされています。同辞典で横内村(近世)を見ると、「公料→宝永(1704〜1711)年間のみ田中領→公料→享保20(1735)年以降は美濃国岩村領」とされています。 引き続き天保の駿河国絵図で横内村の東海道上の東を見ると、志太郡内谷村の内 内谷町(同市岡部町内谷)〜岡部宿(同市岡部町岡部)になり、角川日本地名大辞典から岡部町 内谷村(近世)及び岡部宿(近世)で見ると、いずれも「寛永10(1633)年より田中領、文化元(1804)年以降は公料」となっています。なお、同辞典では内谷村を東の本郷(内谷村)と西の新町(内谷町)としています。 よって、東海道絵図 巻第五 江尻ヨリ金屋マデ 13/20に描かれた「是ヨリ西 田中領」の境標は、東海道絵図当時は田中領である仮宿村の、公料である横内村との境に建てられたものですが、角川日本地名大辞典の記述に依れば、その後宝永年間には一旦岡部宿の東、郡境の宇津谷峠(宇津ノ谷峠)までが一塊の田中領になり(峠の東は有渡郡宇津ノ谷村で公料)、宝永以降は領境が元の仮宿村東端に戻ります(その時点で岡部宿・内谷村は、東海道上では間に他領を挟む田中領)。 また享保20(1735)年以降は、東海道上では横内村だけが岩村領となります。現在の横内の東海道上両領口となる地点には岩村領境の木製モニュメントが建っていますので、横内村が岩村領となって以降には領境石が建てられたのかもしれません。 仮宿村の田中領境石のモニュメントは藤枝市仮宿1667前(Googleストリートビュー) 仮宿村の田中領境石と相対する「従是東 巌村領」のモニュメントは同市横内988−1の西南(Googleストリートビュー) 「従是東 巌村領」と対になる「従是西 巌村領」のモニュメントは横内163先(Googleストリートビュー)。 一方、「是ヨリ東 田中領」の境標は、同絵図 同巻 16/20コマに描かれており、「南あらや」(志太郡南新屋村/藤枝市南新屋)と「せと」(同郡瀬戸新屋村/同市瀬戸新屋)の間に描かれています。現代地図で読み込むと、南新屋と瀬戸新屋の東海道上の間では水上をかすめます。角川日本地名大辞典から藤枝市 水上村(近世)で見ると「寛永10(1633)年以降田中領」とされ、同じく瀬戸新屋村(近世)を見ると「公料→掛川領→公料を経て、宝永2(1705)年より公料・田中領の相給、明和7(1770)年以降は公料部分が掛川領」とされています。 同辞典の記述に依れば、東海道絵図を測量・完成当時の17世紀末には田中領水上村の、公料である瀬戸新屋村との境(県道356号線水上東交差点の、一つ南の交差点あたりでしょうか)が領境となり、せと(瀬戸新屋村)の東に「境標」が建つこの絵図は正しいと言えます。(東海道絵図 巻第五 16/20コマの、「是より田中領」の東横に描かれた集落が水上村でしょうか。) 東海道絵図の20数年後、宝永2(1705)年とされていますので内藤弌信が入部時のことかと思いますが、公料だった瀬戸新屋村が田中も相給になります。もしこの相給が入組(民居入り交じり)だったならば、領境標が建つべき場所は水上村の西端(東海道絵図が示す「せと」の東)で変わらなかったはずです。田中藩領傍(※)示石蹟(モニュメント)が町丁境ではなく瀬戸新屋の町(村)中にあることから、田中領と公料(後に掛川領)の相給は、入組(民居入り交じり)ではなく領境がある坪分け(領地区切り)だったことがわかります。(旧高旧領取扱帳データベースで見ると、幕末時の瀬戸新屋村は、田中領108.4石、掛川領155.1石、寺領・除地10石。) これにより、東海道絵図当時には水上村の西端にあった田中領境が少し西にずれて、瀬戸新屋村の町中(現在田中藩領傍示石蹟が建つ地点/角川地名大辞典によれば小名「中川原」)に移動したことになります。宝永2(1705)年当時の領境標は木柱だった可能性が高く、水上村境から瀬戸新屋村中への領境標移設(現在の道なりで230mほど)はそれほど大変な作業ではなかったでしょう。 以下は私の覚え書きです。 東海道絵図 第五巻 16/20コマには「南あらや」と「せと」が描かれています。一方を「南あらや」と記したのならば、もう一方も略さずに「せとあらや」と書きそうなものです。そもそも瀬戸「新屋」村は新村を表しており、本村があるはずです。東海道絵図の「せと」は本村の方である可能性もあるのではないかと検討します。 瀬戸新屋村の本村は内瀬戸村(藤枝市内瀬戸)とされています(角川日本地名大辞典 藤枝市 内瀬戸村<近世>)。もし「瀬戸内」村ならば「せと」と略すことがあるかもしれませんが、内瀬戸は「せと」とは表記しないような気がします。 瀬戸新屋村が内瀬戸村から分村したのは、はっきりとした記録がないほど古いようで、平凡社日本歴史地名体系では「寛永十九年田中領郷村高帳」を根拠に、「寛永十九(1642)年に(田中領から)幕府領になった」とされています。角川日本地名大辞典では属歴が公料から始まっていますが、その前史に田中領時代があったのかもしれません。 これをそのまま受け入れると、東海道絵図を測量した延宝年間(1673〜1681年)に東海道上に位置していたのは、内瀬戸村ではなく、すでに一村として独立していた瀬戸新屋村となるでしょう。よって、東海道絵図に書かれている「せと」は瀬戸新屋村だと判断しました。(本稿とはあまり関係がないので書きませんが、水害時に利用された、東海道 内瀬戸ルートもあったようです。) 南新屋村も同じく新村らしい名前ですが、こちらは瀬古村(同市瀬古)から発展した村のようです(同辞典 同市 南新屋村<近世>)。三河国の欄でも書きましたが、東海道を村域に抱えつつも、村の中心が街道上になかった村々は、東海道上に新村を建てて経済利益を得ようとしたのでしょう。 (※)つくりが片の文字が使われていますが、現在は使われない常用ではない漢字です。環境により文字化けの可能性がありますので「傍」の文字を使います。正確には「傍」と「片+旁」は違う文字で、「片+旁」は一文字で「木札」の意味があります。(「片+旁」の文字が使われた肥前佐嘉国境石。) |

2024/11/01

|

| |

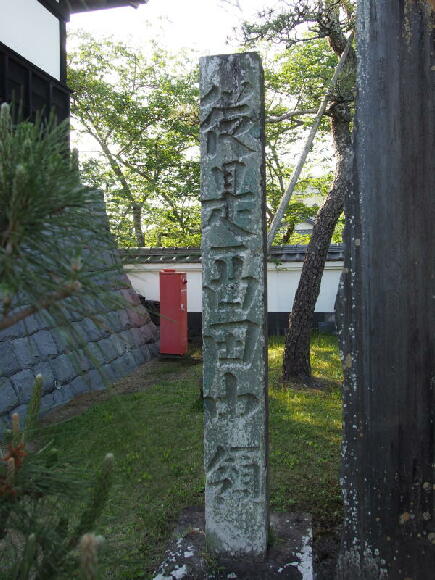

従是西田中領 |

|

|

| |

西益津中学校内を経て、現在は田中城下屋敷(藤枝市田中3−14−1)内に移設。原位置は東海道上 志太郡仮宿村(藤枝市仮宿/田中領)の同郡横内村(同市横内/美濃国岩村領)境に置かれたとされるもので、原位置のイメージに近い場所に、田中・岩村領それぞれのモニュメントが置かれています。 |

| |

「西」の文字あたりでひび。一部モルタルを詰めて補修。 この田中領境石は、文字がある前面はもちろん、向かって右面及び裏面はきれいに凸凹なく磨いて仕上げられているのですが、向かって左面だけは故意に削られたような粗削りになっています。  その情報を踏まえてもう一度文字面を見ると、「従是西田中領」の文字は面いっぱいを使って伸び伸びと書かれていますが、左面が削られた分だけ左に寄っており、向かって右には余裕(⇔)がありますが、左は文字がはみ出ています。よって左は右にはある余白の分、少なくとも数cmは削られていることになります。  そしてよく見ると、その削り取られた傷の下に「従是西田中」の文字が見えます(「領」は微妙で、あると言い切れません)。文字を消す目的以外に左面を削る必要を見出せませんので、左面に文字があったのは間違いないでしょう。上記のように向かって左面は数cm削られていると考えますが、それでもなおかつ文字の跡が見えるということは、向かって左面も、現在の表面ほどの深さで文字が彫られていたのでしょう。 「中」の文字が一番よく出ていたので切り出してみましたが、私には左面にも前面とまったく同じ筆跡で「中」の文字があるように見えます。そして、前面の「中」の文字と見比べますと、「打ち込み(書きはじめ)」や「溜め」など筆圧が強い(彫りが深い)部分がよく残っているように見えます。  現地の案内板によれば、この文字は田中藩士 藪崎彦八郎東岳という方が書かれたとされており、篆書体と言うのでしょうか、非常に特徴のある筆跡ですが、左面もまったく同じ手(筆跡)に見えます。なぜ左面に文字が書かれ、そして消されたのでしょうか? この件に関して、藤枝市教育委員会にメールでお尋ねしましたが、お返事はありませんでした。

まず初めに考えたのは、明治以降に誰かが試し彫りしたのではないかということでした。しかしそれにしては特徴ある文字がトレースしたようにそっくりです。画像だとよく出なかったのでここには貼りませんでしたが、「西」の一画目と三画目が大きく離れている特徴なども同じ手に見えます。

もし明治以降に書き加えられたのであれば、わざわざ消さなくても「明治以降に試し彫りした」という解説を付ければ済む話です。さらには削るにしても文明の道具が使えますので、粗削りのままにはしなかったような気がします。 田中領境石は一面彫りだったが、なんらかの事情で文字面に傷が出来たので、横面に文字を彫り直したとも考えてみましたが、その場合は横面ではなく裏面に文字を彫り、新たに表としたでしょう。 では二面彫りで作られたが、なんらかの事情で一面は消さなければならなかったのでしょうか? 二面彫りの領境石は鳥坂峠の宇和島領境石等で現存しています。ただし、横に隣り合った二面ではなく、表裏(もしくは左右)の相対する二面彫りです。 田中領本多家も二面彫りで作って建てたところ、二面彫りはだめだと幕府にとがめられ、一面は削ったとも考えてみました。幕府は前例主義ですので、一面彫りと三面彫りは多く現存しますので認めても、二面彫りは東海道上の周囲の家(藩)も作っていないので認めなかったという仮説です。 しかしそれならば、中途半端に一面を削るよりも、もう一面彫って三面彫りにした方が見栄えがよかったでしょう。同一国内5万石の沼津領は三面彫りの領境石を建てていますし、東海道上で見ても、三河国のそれぞれ23,000石だった刈谷領・福島領は三面彫りの領境石を建てています。譜代4万石の本多家が、三面彫りの領境石を建てられない理由は見つけられません。 もし、何らかの事情で一面は削って一面彫りの領境石にするにしても、東海道上の領口に掲げるお家の顔ですので、こんな乱雑な削り方はしないような気がします。 一つ考えるべきは、現在薬新町にある2基の濱松領境石も、二面彫りだった(可能性がある/確証が持てません)うちの、一面がモルタルで埋められています。同欄にも書きましたが、モルタルが使われだしたのは近代になってからです。隣国(モルタルが使われた近代では同一県内)でのことでもあり、これとも併せて考える必要があるのかもしれません。 いずれにしろとこの件に関して私は正解を持っておらず謎です。 ちなみに、周防・長門国境に毛利家が建てた一ノ坂の国境石も、一面の文字を削られていますが、これは逆面に同じ文字が彫り込まれており、(いつの時代かは別にして)向きを修正したであろうことがわかります。 |

| |

高さ 210×横 25.5×奥行 25(cm) 2024/11/01 |

以下はまとまっていない私の覚え書きですが、長々と書きすぎて、自分で読んでいてもわけが分からなくなります。趣旨としては、 東海道上 上青島の田中藩領傍示石蹟(モニュメント)は現在上青島149−7先に建ち、現地説明版に「『是より西』を示し、対となる田中領境石が細島村に建てられた」とされています。 しかし、是より西銘であるならば、東海道上の領域を指すことになり、現在地よりもう少し西の、是より完全に上青島と言える場所に建つべき、かつ対となる領境石は東海道上 上青島村の岸村(もしくは上青島村内の下青島村飛び地)境に建つべきではないか。 現在の場所に建ち、対となる石が細島村に建っていたならば、街道上の領域を示す象徴領境石ではなく、実務領境石として田中領の南北域を主張するもので、「是より南」銘だったのではないか。その場合は、サイズはもっと小さかったのではないかということを検討しています。 田中藩領傍示石蹟は、東海道上の藤枝市上青島(志太郡上青島村)の同市下青島(同郡下青島村)との境にも建てられています(上青島149−7先/Googleストリートビュー)が、現代地図で見ても上青島域と下青島域は混沌としています。これはもう、周りの村も含めて混沌としていますので、大井川沿いの肥沃な大地に新田開発を競い合った結果なのでしょう。角川地名大辞典 藤枝市 内瀬戸村(近世)欄に「大井川の洪水から村を守った御堤があった」とされており、内瀬戸は若干山の手だと思うのですが、大井川の氾濫時には、周囲の川も巻き込みそのあたりまで水が押し寄せ、栄養分が運ばれ、さらには撹拌された富んだ土地だったことが想像できます。 一つ不思議なことは、地理における上下は水の流れの向きですので、川が太平洋に流れるこの地域では、本来ならば上村が北に、下村が南になるはずです。ところが現代地図で見ますと、東海道上で上青島の田中藩領傍示石蹟が建っている地点では、北に下青島が、南に上青島となっています。 これはちょっとおかしいのではないかと思い、角川日本地名大辞典から藤枝市 下青島(近代)を見ると、前島2〜3丁目・高岡3丁目・末広1〜4丁目・青葉町1〜5丁目・青南町1〜5丁目・大西町1丁目のそれぞれ一部が下青島域とされており、下青島として残った地域はわずかです(現在下青島として残る部分)。 同辞典から下青島村(近世)を見ますと、「はじめは田中領で、明和4(1767)年からは遠江国 横須賀領、持添芝地新田部分は公料」とされています。 同じく同辞典の藤枝市 上青島村(近世)を見ますと、「上下分村前の青島村時代から一貫して田中領で、安永(1772〜1781)年間以降は持添芝地新田が旗本日向氏領」とされ、「田中藩領の境界にあたる傍示石が瀬戸松原にあった(青島町誌・東海道宿村大概帳)」とされています。同辞典がいう小名「瀬戸松原」ですが、Geoshapeリポジトリから農業集落境界データセットで藤枝市瀬戸を見ますと、田中藩領傍示石蹟が現在建つ周りが字瀬戸になるようです。そして幕府は街道沿いに並木を植えさせていますので、「松原」は海岸沿いでなければ街道沿いに見られる字です。よって、田中藩領傍示石蹟は「瀬戸松原」に建っていると言えるのでしょう。 同じく上青島(近代)で見ますと、こちらも「一部が末広1〜4丁目・青葉町1・3・5丁目・青南町1〜5丁目・大西町1丁目になった」とされており、上下青島は同じ村より別れ、今はまた一緒になったと言えるのかもしれません。 両村は混沌としていますが、大きく見れば西北から東南に流れる栃山川の流れに沿って、西北に上青島村・東南に下青島村ですから、上下は合っているようです。上下が逆転しているのは本来の両村で見れば特殊な位置関係になりますが、なぜかその特殊な位置関係の地点だけが、現在も上下青島域として残っています。 東海道上 上青島村に建てられた田中藩領傍示石蹟の説明版には、「銘は『是より西』だったこと、この領境石と対になる石は細島村の西端に建てられていたであろう」ことが記されています。同説明版に書かれたサイズが1丈(約3m)というのは、現存する仮宿村の田中領境石(210cm)よりもかなり大きく、大身の大名でもなかなかそのサイズの領(国)境石は建てませんから、これは地中部を含めた全長なのでしょうか? 単に仮宿村の田中領境石(基礎部を含む全長)と同じサイズとしているのかもしれません。(参考として、筑前 大蔵三条の国境石の竿石部<地表にあるサイズ>が約3.2m。) 上青島の田中領境石が置かれた場所ですが、説明版には「是より西」銘だったとされています。先に書きましたように東海道上の上青島村(田中領)と下青島村(公料→横須賀領)の境は混沌としていますが、田中藩領傍示石蹟が建つ場所は両村のオンライン区間ですから、これより西は田中領とは言えません(東海道上北は下青島域)。是より西が完全に上青島域と言えるのは、現代地図では上青島204−2の東あたりからでしょうか(それより西の下青島域は飛び地)。 対になる領境石が置かれたとされる、細島村(近世)を角川日本地名大辞典 島田市で見ますと、「正徳2(1712)年より田中領で、全仲寺(東町602)がある」とされています。細島(近代)では「大部分が東町となる」とされており、現在の東町の北側と細島が細島村域となりますので、(区画整理された飛び地があれば話は変わりますが)東海道上には村域を持たなかったようです。 それならば東海道上で田中領はどこで何領と接していたのかになりますが、東海道上で瀬戸の西は字三軒家となり、そのさらに西の字一里山までが上青島になります。現代地図で見ると、一里山の西端に下青島域がポツポツとあるとされています。東海道上 上青島一里山の西は島田市岸町(同郡岸村/「田中領→公料を経て安永7<1778>年以降は遠江 横須賀領」<角川日本地名大辞典 島田市 岸村【近世】>)となりますので、下青島の飛び地によっては若干領境は変わってきそうですが、いずれにしても国道381号線一里山交差点の西付近になるでしょう。上青島の田中領境石が「是より西は田中領」を示すものならば、細島村にではなく一里山交差点の西側あたり(最も西で上青島560−1先)に「是より東 田中領」境石を建てなければならなかったでしょう。 しかし、角川日本地名大辞典では、青島町誌・東海道宿村大概帳という史料を根拠として、上青島村には瀬戸松原に建てられた一基しか記録がありません。 上青島村の田中領境石と対になる領境石は、なぜ細島村に建てられたのでしょう? 天保の駿河国絵図で見ますと、瀬戸新屋村で東海道から分かれ、上青島村〜細島村〜御請新田村〜遠江国榛原郡色尾村(島田市阪本)へとつながる往還が見えます。角川日本地名大辞典から島田市 御請新田村(近世)を見ると、「延宝(1673〜1681)年間に開墾され、一時田中領時代もあったが、明和7(1770)年以降は遠江横須賀領であり、官養院(東町1377−1)がある」とされています。駿河国絵図では御請新田村は一塊の村域として描かれていますが、平凡社日本歴史地名体系では「御請新田村は、細島村内の未開発部分を開墾した大小10数ヶ所の飛び地からなる」とされており、現在の島田市御請だけでも相当数な飛び地になっています。 この瀬戸新屋村〜色尾村を結ぶ往還上に、細島村と御請新田村の境があったとすれば、その境に領境石が置かれたのではないかと考えてみましたが、同往還上の細島村と御請新田村の境を、そもそも往還上に境があったのかを含めて見極められません。単純に細島村の全仲寺と御請新田村の官養院の現在地を見ると、その境は南北(是より北 田中領)となるかもしれませんし、現在も御請として残る大井川沿いが御請新田村の一番大きな塊で、そことの境に置かれたのならば、その境は東西(是より東 田中領)となるかもしれません。 上青島村と細島村に置かれたとされる田中領境石は、同一街道(往還)上の両領口を示したものではありません。街道(往還)とは関係なく、混沌とした田中領の南北を示した実務的領境石だったと考えてみましたが、「是より西」では方角が合いませんし、一丈というサイズも実務境石にしては大きすぎます。 このあたりは、もう少し調べる必要があると考えています。 |

2024/11/01

|

|

|