浜松領が東海道上に建てた領境石ですが、いつ・誰が治世の時代に建てられたのか、私はその史料・資料を見つけられていません。これはもう、近江国の濱松領境石の建立場所を探るヒントとして、以前より本領内の領境石に関する資料を当たっているのですが、一番詳しいと思われる浜松市史(浜松市役所編集/昭和46年)にも、領境石の画像は掲げられていますが、その詳細は書かれていません。 この件は引き続き資料を当たっていきます。以下、領境石(及び旧地図名)にのみ「濱松」の字を使います。 |

| |

| 浜松市中央図書館 浜松市文化遺産デジタルアーカイブから 天竜川と東海道:わが町文化誌(浜松市天竜公民館編/平成6年)のP56(60枚目)に江戸期の東海道・天竜川西岸富田村~薬師村という略絵図(リンク先はPDF/以下、天竜公民館略絵図と言います)が載っており、これは東海道分間延絵図(文化3<1806>年)を参考に作られたものとなっています。 同略絵図では、安間川西岸の薬師新田村と安間村の間に2基の私領傍示杭(濱松領境石)と1基の御料傍示杭が建っていたように描きこまれています。東海道分間延絵図は東京国立博物館の画像検索から見ることができますが、  全体画像はこちらから 全体画像はこちらから私には同所には、標柱状のものは最大でも一基だけが描かれているように見えます。(画像の解像度が低く不鮮明で、そもそもこれが標柱であると言い切ることはできません。)

一方で、国立国会図書館デジタルコレクションから東海道絵図巻第六 金屋ヨリ浜松マデ 13/20コマ(天和元<1681>年頃作製とされる)を見ますと、「阿んま(村)」の位置が若干おかしいですが、確かに「江戸よりおおよそ六十里」の一里塚の西、安間川に架かる橋(天竜公民館略絵図のいう安間川板橋)が描かれ、その西詰に「是より西 濱松領」の標柱が描きこまれています。天和元((1861)年というかなり古い時代の史料ですので、ここに描かれているのは境石以前の木柱の境標ではないかと考えており、このままの姿で明治を迎えたとは限りませんが、ここに領境標が建ち、後の時代に領境石に建て替えられたであろうことは想像できます。

天竜公民館略絵図がなにを根拠に作図したのかが私には掴めていませんが、「私領傍示杭」という史料に依ったと思われる書き方(普通は浜松領傍示杭となるでしょう)がされており、なんらかの史料があるのでしょう。そして、2基の「従是西濱松領」境石が現存していることは事実です。

2基の領境石が街道の領口の左右に建つというのはあまり見ませんので、1基は別の場所(別の領口や他街道上)に建っていたのではないかと検討してみました。

例えば、安間村で東海道と分岐する姫街道は、安新町(長上郡安間新田村/公料)の北で一瞬だけ北島町(同郡北島村/浜松領)をかすめるようですが、すぐに下石田町(同郡下石田村/旗本 服部氏知行地)域になるとともに、安間新田村と北島村の境は南北の位置関係です。

その後、同郡市野村(浜松市中央区市野)までは他領域で、同郡小池村(同区小池町)からが浜松領になり、その境ではこれより西が浜松領になります。今昔マップから 三方原 明治23年測図 明治25.11.29発行で見たこのあたりが該当しますが、後の時代になって、ここから薬新町に持ち込んで2基並べて建てたと考えるのは、ちょっと現実的ではないでしょう。

そこで、いちおうこの天竜公民館略絵図に従い、なぜここには2基の濱松領境石が並んで建ったのかを考えてみます。

そうであれば、薬師新田村1と2の濱松領境石は、東海道の北側では薬新町101-2先・東海道の南側では安間町791の西あたりの東海道両端に建っていたのでしょうか。今昔マップから 濱松 明治23年測図 明治25.10.29発行で見たこのあたりが原位置となりそうです。 試しにこの2基の領境石の文字を比べてみます。「従是 濱松領」のどれかで比較すれば、増楽村の濱松領境石含めて検討できたのですが、西石2基の文字は状態がよくないので、一番単純な「西」で比較してみます。

一画目の「ー」の筆の下ろし方や、二角目・三画目が六画目を突き抜けるところはよく似ています。正確には拓本を取らなければわかりませんが、今のところはよく似た特徴を持つ字と言えます。 また天竜公民館略絵図では、御料傍示杭も安間川西岸に私領傍示杭(濱松領境石)と並んで建っているように描かれています。しかし安間川西岸の東海道上では、薬師新田村(北)と安間村(南)がオンラインですから、本来は安間川の東岸が「これより完全に公料」と言える地点になり、御料傍示杭が建っていたならば、安間川東岸の安間新田村に建つべきではないかと考えます。安新町94もしくは76先になりますでしょうか。 吉田松陰の西遊日記では嘉永3(1850)年に、肥前(長崎)の公料の境には『公料の界、皆木柱あり。大書して曰く、「是れよりム(それがし)方角字高木定四郎御代官所」』と、木柱の領境標が建っていたと書き残しています。公料が建てた境標は木柱だったので(そしてもちろん、明治以降は旧政権の象徴だったので)、公料境標が建ったとしても現代には残っていないと考えています。 |

2024/08/01

|

| |

二面に) 従 是 西 濱 松 領 |

|

|

| |

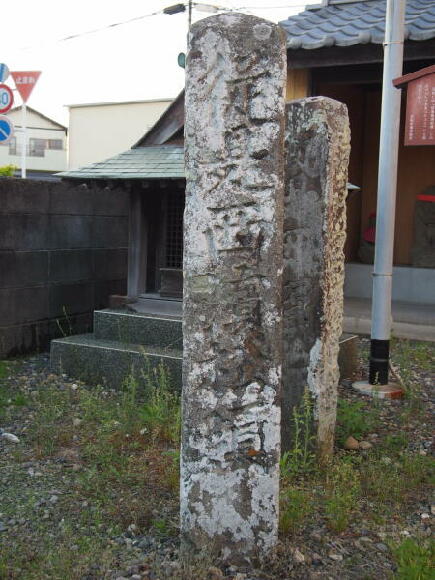

現在は薬新町公民館(浜松市中央区薬新町169-1)に、薬師新田村2の濱松領境石と並んで。東海道(現県道312号線)上、長上郡薬師新田村(中央区薬新町)の公料 同郡安間(あんま)村(同区安間町)との境に建っていたものとされています。 |

| |

あきらかに文字がない面を裏とした場合に、前・右とした面には「従是西濱松領」の文字が見えますが、左はぼこぼこになっており、文字の形跡を認めることができません。この穴ぼこは、長期間軒下に置かれて、水滴が当たり続けたのでしょうか? 薬師新田村2の濱松領境石も削れており、2面にしか文字を認めることができません。同じ浜松が建てた増楽村の「是より東濱松領」境石は三面彫りですから、こちらの2基の領境石も三面彫りだった可能性もありますが、現状では二面彫り以上としか言うことができません。 また、両石ともに一面(あきらかに文字がない面を裏とした場合に左とした面)にはモルタルを詰められて文字が消されています。簡単に言うと二面彫り以上を一面彫りの領境石にしてあるのですが、モルタルが使われだしたのは大正以降ですから、すでに領境石としての現役を終えた後に一面彫りに加工したことになります。神社碑の「村社」などの部分を、終戦後(社格がなくなって以降)にモルタルで塗りつぶしてあるのをときどき見かけますが、この領境石の場合は、現在のところその意図はまったく不明です。 |

| |

高さ 140×横 24×奥行 25(cm) 2024/08/01 |

| |

二面に) 従 是 西 濱 松 領 |

|

|

| |

現在は薬師新田村1の領境石と並んで。 |

| |

右面としている面に文字があった(三面彫り)とするならば、この状態で右面の上部には、「従」の文字の痕跡が確認できなければならないと思うのですが、私には見えませんでした。 |

| |

高さ 132×横 24×奥行 24(cm) 2024/08/01 |

| |

三面) 従 是 東 濱 松 領 |

前/右 左/裏 前/右 左/裏 |

|

| |

現在は浜松市中央区増楽町468-1敷地内に。元は東海道上 敷知郡増楽村(浜松領)の同郡高塚村(旗本大沢氏知行地)との境に建っていたと言われるものです。現在の住所では増楽町542-14先になりますでしょうか。今昔マップから 舞阪 明治23年測図 明治25.11.29発行で見たこのあたりになりそうです。 |

| |

東海道上に於いて、増楽村の濱松領境石と薬師新田村の濱松領境石は、浜松領の東西領口に建つものになるはずです。 東京国立博物館の画像検索から東海道分間延絵図では増楽~高塚間に標柱上のものは見つけられません(解像度が低いので、ないとは言い切れません)。国立国会図書館デジタルコレクションから東海道絵図巻第七 5/24コマ(天和元<1681>年頃とされる)で見ると、「ざうら」と「髙つか」の間に赤い標柱が一基見え、「是より濱松領」とされています。これが後の増楽村の濱松領境石に該当するのでしょう(天和時点では木製の標柱だったと考えています)。 また、現在は東海道上 高塚村側にも『堀江領境界石』の案内板が建っています(浜松市中央区高塚町4351-1先)。この案内板には「境界標示の礎石が建っている」と書かれていましたが、該当のお宅にお聞きしたところ「すでにわからない」とのことでした。 高塚村は高家旗本 大沢家の知行地ですが、江戸時代の旗本がなんらかの標示を建てるならば、石製ではなく基礎石なしの木製だったはずです(例外あり)。ここには「基礎付きの境界『石』が建っていた」とされていますので、堀江藩が立藩して以降に建てた「明治以降の三治制での藩」境石ではないかと思われます。 堀江藩の顛末についてはWeb上に多くの記載がありますが、大沢氏は南北朝時代には堀江(浜松市中央区舘山寺町)に城を築いていたとされており、形としてはもちろん拝領ですが、いわゆる自前の領地です。 江戸期の大沢家は高家旗本として加増を続け、宝永2(1705)年以降は3,550石(高家は位階のわりに石高が少なく、吉良家が4,200石とされていますが、赤穂浪士の討ち入り事件で改易されていますので、それ以降は大沢家の3,550石が破格です)でしたが、幕末には5,500石の実高があったと言われています。(旧高旧領取扱帳データベースで「大沢右京大輔(基寿)分」18ヶ村<山名郡東貝塚村・豊田郡向新屋村、その他は敷知郡>を足しこむと5,556.6石<小数点第2位以下を四捨五入>あります。) 明治元(1867)年、時の当主 大沢基寿は、浜名湖を開墾する予定だった4,500石も加え、10,000石に達したと立藩を請願します。新政府も出来たばかりで、いちいち確認する暇もなかったのでしょう、この請願はそのまま通ってしまい、堀江藩(明治の三治制での「藩」)が成立します。 内水面とはいえ4,500石の開拓が簡単にできるならば、どのお家も財政難に苦しまなかったでしょうが、いちおう鹿島原(敷知郡呉松村/浜松市中央区呉松/曾<曽>許乃御立神社<呉松町3586>が「鹿島原にある」とされている<浜松市史第1巻P1240>を二十三町一反歩(仮に一町で13石の米が穫れるとすると300石分)ほど開拓し、同じく敷知郡の村櫛村(浜松市中央区)・和田村(同区庄和町)・内山村(同区庄内町)先の浜名湖を開拓する計画を立てていたようです(浜松市史第3巻P1189)。 参考までに、すでに一部は芦が生えており(陸地化していた)、干潮時には干上がる児島湾を、備前岡山領池田家が3年かけて開拓した興除新田が、840ha(847町)で5,000石です。 めでたく堀江藩主となった基寿ですが、明治4(1871)年、廃藩置県の手続きの中でこの偽装が発覚し、浜名湖から獲れる魚を石高に加えようとするも却下、基寿及び家老5名が禁固1年の刑を受けます。(浜松市史第3巻P1189) 堀江藩が藩境石を建てた時点で、増楽村の濱松領境石は、旧来(江戸幕府)の秩序を示すものとしてすでに撤去対象だったはずです。よって、堀江藩境石と増楽村の濱松領境石は、東海道上で相並ぶものではありません。そして堀江藩の偽装が発覚後には、この堀江藩境石も撤去(破却)されたのでしょう。 現在となってはその銘は正確にはわかりませんが、明治期に建った藩境石ならば、舳の峰峠の平戸藩境石や松尾峠の宇和島藩境石のように、「従是西 堀江藩支配所」だったのではないかと推測します。 |

| |

高さ 124×横 24×奥行 22(cm) 2024/09/01 |

|

|