| 2021年10月3日の松本マラソンにエントリーしていたのですが、令和3年8月豪雨により走路が損壊の被害を受けたらしく、8月末になって中止が発表されました。その時点で航空券を解約しても、もういくらも戻って来ませんので、9月末で緊急事態宣言が解除されることを確認し、長野 高遠へ取材に行きました。 信濃国のうち高遠領境石は6基ほど現存していますが、そのうち分杭峠は令和2年7月豪雨で道路に被害を受けシャトルバスが運休していますので、今回は行けませんでした。 高遠領境石に関して私は資料を持ちません。各自治体の文化財紹介がほぼ同じ表記ですから、元になった記載(高遠藩誌なり、それを元にした県史)があるのでしょうが、私はそれに触れていません。よって、高遠領境石に関してあれこれ断定することは出来ませんが、自治体の文化財紹介を中心に、私の覚書程度に記しています。 まず、高遠藩では領境石を「分杭」と呼んでいたようですが、私のホーページでは領境石で統一していますので、そう記します。 駒ケ根市の文化財便覧の記述(リンク先はPDF)をお借りしますが、まず『分杭建立が当初行われた時期は、藩領が幕府領松本藩預かり地になり、幕命により松代藩が総検地を実施した元禄3(1690)年で、「従是北内藤大和守領分」と墨書されていた。』とざっくり書かれています。 富田林藩主 内藤 清枚が国替えを命じられたのは、元禄4(1691)年2月9日付です。 少し時系列に整理してみます。 元禄2年 7月 鳥居 忠則の急死後、忠英に家督相続を認めず、高遠藩鳥居家は改易。領地は御料となる。 元禄3年頃 松代藩が御料松本藩預かり地である上伊那郡を検地する。 同年 11月27日 富田林藩主 内藤 重頼が亡くなり、養子 清枚が後を継ぐ。 元禄4年 2月 9日 清枚が高遠転封を命じられる。 同年 12月 1日 清枚が初めて高遠に入る。 このことからこの時の検地は、鳥居家改易(後に忠英は能登下村1万石)で御料となったタイミングでの、いわゆる元禄の検地の一環だったのでしょう。御料松本藩預かりとなっていた上伊那郡を、松代藩が検地したとのことですが、その地を支配する代官ではなく近隣の大名が検地するというのは、延宝検地以来の幕府のやり方です。 よって、元禄3年の時点では、内藤家には転封の命令はまだ出ていませんので、村境杭を打っただけで「従是北内藤大和守領分」と書かれてはいないでしょう。(後述しますが、そもそも清枚は大和守を名乗っていない。) その後、内藤家に家督相続が起き、ちょうど検地が終わり、その結果3万9,000石あった上伊那郡高遠に移ってもらおうかということになったのでしょうが、石高合わせのために村単位で抜いて行った結果、初めて上伊那郡内に高遠領と御料の領境が生まれます。 話は若干逸れますが、内藤家は富田林に3万3,000石を持っていましたが、新領地の高遠でも加増も減封もなく3万3,000石です。また、この時の国替えは、御料であった高遠に清枚が入り、旧領の富田林は御料になっており、玉突きではなく動いたのは内藤家だけです。 旗本 水野家の次男として産まれ書院番に列し、その後に伯父の内藤 重頼の養子(世子)となった清枚には、富田林は行ったこともない土地で思い入れもなかったでしょうから、代替わりのタイミングで動かされてしまったのかもしれません。 本題に戻り、続いて『文政10年(1827)に(中略)石製の標柱に改め建立されたが、その銘文中領主名を記すべきを、「高遠領」と領名に変更したためにしたために、幕府の許可を得られず、これをその場に倒して埋没し、再びそれまでの銘文の木柱に改めた。』となっています。 この件については宮田村の「村の歴史 江戸時代のできごと(7)」をお借りします。 『幕府に建立を願い出たところ、彫ってある文字がいけないということで許可されませんでした。彫った文字は「従是北高遠領」。 これでは分杭から北は全て高遠領ということになってしまうので、幕府領などが交じっているところでは誤解を招くというのがその理由でした。 江戸時代には、一つの所領の中に村単位で他の所領を置くばかりでなく、村を分割して統治させることもしばしば行われました。 その場合、平等に分けるために田畑の等級が同率になるようにしたことから、隣り同士の田畑が別の所領になったり、一人が二つの所領に属する田畑を持つことが起こっていたのです。』 私のホームページには多くの領境石を掲載していますが、その中で「従是西北筑後國立花左近将監領内」と領主名+官職名が記されているのは、先代の筑後國境(兼柳河領境)石の1基だけです。 この国境石は吉田松陰西遊日記に記載があり、嘉永3<1850>年12月14日欄に『肥後・筑後の領界に至れば遙嶺白玉の如し。是れより気候頓(とみ)に異なり。領界にニ柱あり。一は木柱なり、書して曰く、「是れより西南は細川越中守領分」と。一は石柱なり、刻して曰く、「是れより東北は筑後國立花左近將監領分』(筑後国境石は正しくは「東北ではなく西北」・「領分ではなく領内」)と書かれており、筑後国境石と相対する肥後国境標の銘も「細川越中守」と領主名+官職名だったことがわかります。 官職名は、幕府を経て朝廷から貰うものとはいえ、自分で候補を選ぶことが出来ます。高遠藩が領境石を作った文政10(1827)年は7代頼寧の時代で確かに大和守ですが、初代清枚は丹後守を、2代頼卿と4代頼尚は伊賀守を名乗っています。5代長好以降は代々大和守だったようですが、大和守の銘で領境石を彫り込めば、もし次代が大和守を名乗らなかった場合には、作り直しが必要となります。 このため、実際はこの「領主名+官職名」の領(国)境標も各地で建てられたのかもしれませんが、次代が必ずしも同じ官職名を名乗るとは限らないために、それらは肥後の例のように木柱で作られ、現代には残っていないのかもしれません。 「立花左近將監」で作らてた筑後国(柳河領)境石は、最終的に銘文に不備があったのか、幕末(時期は不明だが、松陰がここを通った嘉永3<1850>年12月14日以降)に左近将監の文字を削り、さらにそれでも解決しなかったようで、結局「従是西北筑後國柳河領」に作り替えられています。 この国(領)名のみの国(領)境石と領主名+官職名の国(領)境石(木)の基準が私にはわかりません。宮田村のホームページに書かれたように「領内(村内)に他領(御料)があるから」というルールならば、先に書きました肥後国でいえば、肥後国境木柱が建っていたと思われる玉名郡は全域が熊本藩で御料はありません。(筑後柳河藩側には三池郡に御料があります。) また、西条領境石の欄に書きましたように、伊予国西条藩も西条領と他領がモザイクに絡み合っています。基本は村単位ですが、西條誌(天保13<1842>年)には、野田村では「(上下野田村の)この民家は入り交じりあれとも 庄屋の宅(は)上にあるとて下にあるとにて、上野田 下野田と呼称を分けしなり。土地も人家も両方入り交じること周敷村 天満村のごとし」と西条領と御料(松山藩預かり)が入り交じっていたことが書かれています。 ちなみにここに書かれた周敷村では相手は小松藩ですが、こちらも「当村(は)小松領の周敷村と入り交り 犬牙相接すというよりもはなはだしく 一在所のうち(に)あの(小松)方の民家とこの(西条)方の民家と入り組み軒を並べて建ち」と西条領と小松領が入り交じっていると書かれています。 この野田村・周敷村共に西条領境石が建っていますので、必ずしも他領が混じっているから一律禁止ではなさそうです。 領地を切り刻んで藩政をやりにくくする、また小刻みに御料を残して大名を監視出来る環境を作るというのは幕府の常套手段ですから、日本中で御料が混じらない一塊の領地を持っていたのは長州藩・土佐藩などほんの数藩でしょう。例えば筑前 黒田家福岡藩は「ほぼ筑前一国の領地」と称されますが、怡土郡に御料を残されています。 高遠領境石は、現存数・その大きさから、街道上に建て、街道を通る人に行政権・司法権を示す象徴的な領境石だったと考えます。そうであれば街道上領境が入れ替わるたびに、細かく領境石を建てていけばよいだけの話のような気がします(尾張藩と御料の例)が、その割には立派過ぎるもの(宮田村の2基及び駒ケ根市の計3基)を作ったなとは感じています。 高遠領境境石は、いくつかのグループに分類できるのではと考えていますが、それは今回私が見て来た5基を紹介し終えてから、改めて書こうと思っています。(吉瀬村の欄に記載。) (※1)高遠領の「遠」ですが、  の文字が使われています。文字で起こすと、 の文字が使われています。文字で起こすと、  です。(出典 漢字辞典オンライン) です。(出典 漢字辞典オンライン) |

2021/11/01

|

| |

従 是 東 高 遠(※1)領 |

|

|

| |

現在は、伊那市小沢と上伊那郡南箕輪村南原の境、国道361号(権兵衛道路)沿いに北を向いて建っていますが、この領境石は「これより東」を主張しており、本来は権兵衛道路に沿って西を向いていないといけないような気がしますが、それですと本来はもう少し西(中の原交差点よりも西)に建つ予定だったのでしょうか? |

| |

天保信濃国絵図(天保9<1838>年/上田市博物館)は北が上になっていないため(東が上)慣れるまで大変見づらいですが、諏訪湖及び天竜川、そして高遠城を目印にすると見やすいかもしれません。 その天保信濃国絵図の南(右)から6枚目には小沢川が描かれていますが、西伊那部村は小沢川の南に描かれ、小沢川の北側には上戸村・大萱村とどちらも御料の村名が見えます。高遠領たる小沢がどこの村に属すのかを調べきれていません。 私が見た5基の高遠領境石の内、小沢の高遠領境石だけが基礎石を持っていますが、これは元々この領境石とセットで作られたものなのでしょうか?  昭和以降に新たに建てるために作られたにしては素朴で、少し年代を感じます。もしそうならば、基礎石も一緒に放置されていたのでしょうか? |

| |

高さ 215×横 31×奥行 30.5(cm) 花崗岩 2021/11/01 |

| |

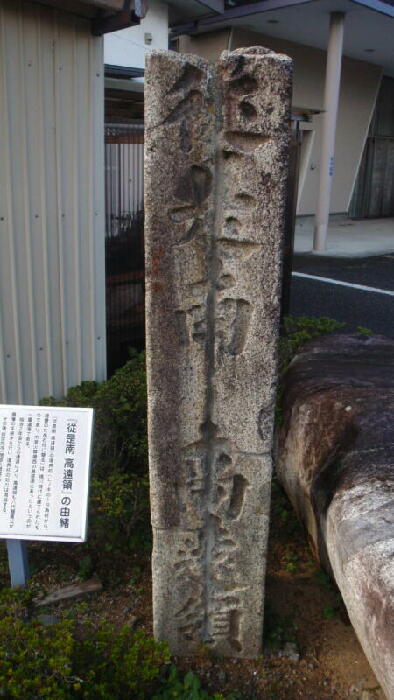

従 是 南 高 遠(※1)領 |

|

|

| |

現在は伊那市山寺の地域活性化センターきたっせの駐車場にあります。横の案内板には、伊那市火葬場(山寺3412−2)の西の、鳥居原あったのではないかとされています。 現在は火葬場のすぐ西、県道88号線が伊那市山寺と南箕輪村沢尻の行政境になっており、ここに建てるつもりだったのならば、これより西もしくは西南にならなければならず、南では若干方角が合わないような気がしますが、近代になって道を限りに区画整理されている可能性もありますので何とも言えません。 |

| |

現地の案内板には、明治以降は阿弥陀寺(現居久根館/山寺1423)の土台に使われていたと書かれています。そのためでしょう大きく加工してあり、私は奥行を22.5cmで採って来ましたが、高遠領境石はどれも一尺角々以上のサイズで作られているようですので、裏面の一番出っ張ったところまでで計ると30cm程度となるのでしょう。 天保信濃国絵図で見ると、小沢川が天竜川に注ぐ北岸あたりに山寺村が見え、その北は御園村(高遠領)となっています。一方、山寺の西には窪村の内 澤尻新田村が見えます。澤尻新田村の所属が直接はわかりませんが、本村の窪(久保)村は幕府領(地方知行地のようです)ですので、枝村の澤尻新田村も同じく御料でしょう。この山寺村と澤尻新田村の境に建てようとしたものでしょうか? ここから先は、調べるべきことを忘れないために、私の覚書です。 天保信濃国絵図には吹上村と上戸村の間あたりに、山寺村と中条村が消された跡があります。そして山寺村は御園村の南に後から描き加えられたように見えます。一つ古い元禄信濃国絵図で見ると、確かに北を吹上村・西を羽廣村・南を中条村・東を山王新田村に囲まれて山寺村が描かれています。 私は黒田家譜の中で、元禄の国絵図作成時の黒田家の様子について書いていますが、国絵図の作成は幕府の公務ですから、齟齬はあり得ません。(譜代であればこその派閥もあったでしょうから)村の場所を間違えただけで、「お上に対して秘匿したいことがある」と因縁を付けられたらたまりません。上田市博物館によれば、元禄信濃国絵図は松代藩・松本藩・上田藩・飯山藩が絵図元となったとなっており、当然内藤家が絵図を作成して絵図元に差し出すのですが、万が一の時は絵図元が咎を受けかねませんので慎重に作成したでしょう。 上田市博物館の天保信濃國絵図の解説には、『天保国絵図の作成は、全国の各国々から元禄国絵図の写しを短冊形に切り、その後変化した部分に紙を貼って修正した図が幕府に提出されました。』となっており、元禄信濃国絵図(元禄14<1701>年)と天保信濃国絵図(天保9<1838>年)の間に実際に山寺村の移転があったのでしょう。災害や道路・宿の整備等で村ごと動くのは時々聞く話です。 元の山寺村の場所は、伊那インターチェンジ工業団地(伊那市西箕輪)あたりが該当するのかなと思っています。(ただし、伊那市西箕輪中条は、中条村が天保信濃国絵図から消された場所と思われるところに今もあります。この辺の事情は史料を読み込んでいない私にはわかりかねます。) 元禄の国絵図の完成が元禄14(1701)年・高遠藩が領境石を建てようとしたのが文政10(1827)年・天保の国絵図が完成したのが天保9(1838)年です。さすがに領境石を建てようとした19世紀になってから村の集団移転はなかったでしょうが、天保信濃国絵図で消された山寺村の北側、吹上村・富田村はいずれも御料です。 |

| |

高さ 160×横 30.5×奥行 22.5(cm) 花崗岩 2021/11/01 |

| |

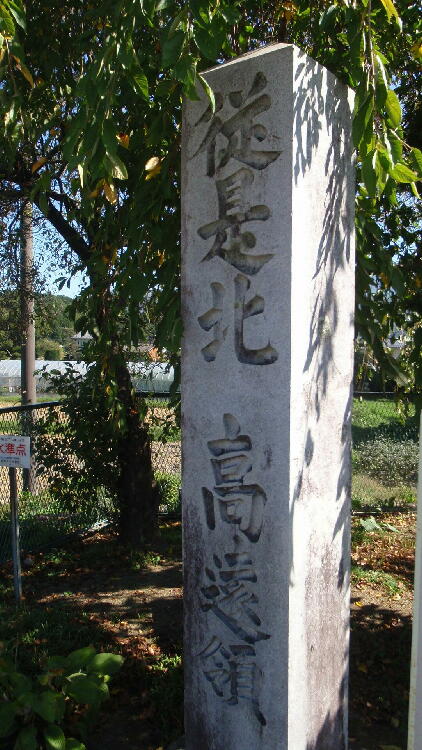

従 是 北 高 遠(※1)領 |

|

|

| |

現在は上伊那郡宮田村3314の津嶋神社に。 |

| |

引き続き、宮田村の「村の歴史 江戸時代のできごと(7)」をお借りしますと、現在宮田村にある2基の領境石は発注の文書が残っているのでしょう、 『 石工請負一札之事 一大田切海道上下都合 御分杭弐本 此工料金拾両也 但壱本ニ付金五両積リ 右者郷中御役人方御談合之上私共ヘ被仰渡難有奉畏候但出来日限之 儀来四月中ニ急度出来可仕候為念一札差出申候以上 亥三月十三日 下殿島村 石工 政 平 表 木 村 同 善 十 郷中御惣代御役人中 』 と記載されています。確かに文政10(1827)年は亥年(西暦を12で割って3余る年)です。このことから現在宮田村に残る2基が、どちらも大田切海道の上下に建てられるものだったことがわかります。 また同じく「村の歴史 江戸時代のできごと(7)」には、『今でも伊那街道の渡河点には石製の分杭を建てるはずだった地点がわかるし、駒ヶ根市との市村境に、地形に沿わないで、点を直線で結ぶようにして設定されている箇所があるのも、分杭が建てられていた名残なのです。』と書かれています。 私が現代の大田切川沿いの、上伊那郡宮田村(宮田村・中越村/高遠領)と、駒ケ根市赤穂(上穂村・赤須村/御料)の行政境を地図上で初めて見た時の違和感がまさにそれで、早太郎温泉下流の中央自動車道を越えるあたりまでは延々と川中中央が行政境になっているのに、それ以降は突如川に沿わず不自然に直線となっています。これは現代になって区画整理したのかと思いましたが、この記載を読むと江戸時代からこのような境界だったようです。 海道の意味はいろいろありますが、この場合は「街道」ではなく、「流路」のことでしょうか? この直線が領境石(分杭)を結んだ結果ならば、一つは現在の国道153号三州街道よりももう少し西の飯田線の線路西に、もう一基は大田切川の最下流部、天竜川と合流するあたりでしょうか。(宮田村では原位置を特定していそうですが。) |

| |

高さ 190×横 36.5×奥行 36cm 花崗岩 2021/12/01 |

| |

従 是 北 高 遠(※1)領 |

|

|

| |

現在は上伊那郡宮田村大田切の、国道153号線大田切北交差点に。原位置は宮田村津嶋神社の欄に。 |

| |

まず伊那市の2基(小沢・山寺)を見た後、宮田村津嶋神社までを初日に訪問し、翌日になって駒ケ根市吉瀬橋へ行き、最後に大田切の領境石を見ました。その石を初めて見た時に感じたことを大事にしていますが、大田切の領境石を見た感想は「これは本当に江戸時代のものなのか?」というものでした。 そう感じた一番の原因は頭(四角錐)です。津嶋神社・大田切の高遠領境石の頭(四角錐)は高く立派で、さらに大田切の境石は鏡面とまでは言いませんが、よく磨かれています。江戸時代も末期になれば相当土木技術は発達していましたが、この装飾性は私が今まで境石では見たことがないほどのもです。(面を取ってあったり、「従」がひらがなの「より」だったりと、装飾性を感じるものは他地域でもあります。)  頭部欠損の山寺以外の、4基の頭を並べてみました。画像では伝わりにくいかもしれませんが、津嶋神社と大田切の頭は他の領境石の倍くらいの高さがあるのがわかりますでしょうか?

津嶋神社の欄に書きました文書から、津嶋神社と大田切の領境石は同じ石工が作ったものですから、容がそっくりなのもうなづけます。江戸時代も時期によって貨幣価値は変わるのでしょうが、仮に江戸時代の平均を1両=10万円とするならば、1基50万円になります。どこまでが石工の守備範囲だったかはわかりませんが、切り出された石を例えば10〜15両ほどで買い求め、形成し文字を彫り込み・運搬・建立するまでが仕事ならば、まあ、そんなものなのかな。

|

| |

高さ 220×横 36.5×奥行 36.5(cm) 2021/12/01 |

| |

従 是 北 高 遠(※1)領 |

|

|

| |

現在は、駒ケ根市中沢吉瀬(きせ)の天竜川に架かる吉瀬橋の際に。吉瀬村が高遠領の南端となるようで、天保信濃国絵図で見ると、対するは大草村(御料)となるようです。 |

| |

現地の碑には、日曽利字矢平との境に置かれていたとされており、文政10(1827)に藩命により、吉瀬村が属する中澤郷大庄屋の指揮の元に作成され、他の石と同じように実際には建てられず捨て置かれたとなっています。

高遠領境石は、近接する小沢と山寺がほぼ縦横30cm(一尺角々/山寺は奥行を削られている)、同じく近接する宮田村と中越村(大田切)は縦横36cm(一尺二寸角々)ですが、吉瀬村のものは38cmですので宮田・中越よりも5厘大きいと言えます。

宮田村と中越村は同じ石工が同時に作った記録がありますが、小沢と山寺も同一のグループなのでしょう。

分杭峠には通行止めのため今回はいけなかったのですが、分杭峠は市野瀬村(もしくは市野瀬村の内杉嶋<島>村)と下伊那郡鹿塩村(下伊那郡大塩村/御料預地)との境で、高遠領側は中澤郷になりそうなのですが、この分杭峠が吉瀬と同じサイズなのかが気になります。

サイズはそれぞれ違いますが、特徴的な「高」を並べて比較してみるとそっくりな文字なので、同じ人が書いたようです。ただし、例えば宮田の「高」の7画目の横棒は、他の3つに比べると少し上に反っているような気がします。他にも見比べると細部は若干違いますので、藩の祐筆なりが石の成形が終わった頃に出張してきて、石柱に一本一本墨書したのでしょうか。

本来この石が建つべき場所には記念碑が建っていると記述を見た記憶があるのですが、それがどこなのかを把握できていません。

|

| |

高さ 250×横 38×奥行 38(cm) 花崗岩 2022/01/01 |

| |

従 是 西 小 諸 領 |

左 「懐古神社」碑 (従是西 小諸領) 右 「小諸城址」碑 (従是東小諸領)

|

|

| |

現在は小諸城址にて「懐古神社」碑として、「是より東」石と並んで建っています。右横に由緒が彫られており「明治維新後に馬瀬口村(北佐久郡御代田町)の名主に下賜されたが、後に献納されたものである」旨が書かれています。 天保信濃国絵図に於ける北国街道上の、三ツ谷新田村の東は佐久郡追分村(北佐久郡軽井沢町追分)となり、公料(御影代官領)です。長野県立歴史館が公開する長野県明治初期の村絵図から「馬瀬口村 全村略図」を見ますと、馬瀬口村の東端となる追分駅境の字(あざ)は「分杭」となっており、確かに北国街道が両村を通っています。 この場所(区間)に於いては、現在の国道18号が北国街道とされていますが、インターネット上の各種現代地図を検討すると、現在の御代田町馬瀬口と軽井沢町追分の町境は、ほんのわずかにですが、国道18号から北にずれているように見えます。 御代田町馬瀬口1597−40 シナノ生コン 軽井沢工場先で、軽井沢町追分と御代田町馬瀬口・同町御代田が変則の3町丁境となっていますが、国道18号線上では、馬瀬口と御代田の2町丁境のように見えます。(御代田<明治の御代田村>は江戸時代には児玉村・池田新田村・小田井村・前田原村で、小田井村のみ岩村田領・他の3村は公料<御影代官領>。) 人馬しか通らなかった時代とは道幅も違い、モータリゼーションの中で道筋も緩やかに作り替えられているでしょうから、この領境石(分杭)の原位置は、現在の国道18号線よりも数mほど北になり、現在は道ではないのかもしれません。 |

| |

現地案内板には文化3(1806)年建立と記されていますが、私はまだその根拠(史料)に行き当たっていません。また追分の原にあったものと書かれていますが、追分の原が追分村側だけを指すのか、馬瀬口村部も含んで追分の原と呼んだのか調べきれませんでしたので、小諸領域である馬瀬口の境石としました。

|

| |

高さ 226×横 38.5×奥行 37.5(cm) 花崗岩 |

| |

従 是 東 小 諸 領 |

左) 従是東小諸領(「小諸城址」碑) 右)従是西 小諸領(「懐古神社」碑)

|

|

| |

現在は馬瀬口村の境石と共に、小諸城址にて「小諸城址」碑として使われています。こちらも左面に由緒書きがありますが、風化して読みにくくなっています。「標小諸領芦田村笠取峠ニ村立」と読めましたので、佐久郡芦田村(北佐久郡立科町芦田)の中山道(国道142号)上、小県郡長窪村(公料<中之条代官所領>/小県郡長和町長久保)との境、笠取峠に建てられたもののようです。 |

| |

天保信濃国絵図(天保9<1838>年/上田市博物館)を見ますと、佐久郡芦田村の西に芦田村ノ内 宇山村(小諸領)が見え、小県郡長窪村と接していますが、宇山村は中山道には乗っていないように描かれています。現代地図で見ても、佐久郡立科町宇山は、国道142号線には微妙に乗っていません。(街道は本村が押さえたのかもしれません。) 馬瀬口石と笠取峠石は、サイズ感はほぼ同じですが大きな違いがあります。馬瀬口石は方角「西」と「小諸領」の間に、お家(領主家)への畏敬を表す空間がありますが、笠取石にはそれがありません。また、笠取峠石は「従」の文字だけが崩し気味に書かれています。これだけ特徴に違いがあれば、文字を書いた人が違うのではないかと思い、並べてました。  こうして並べてみますと、「是」から「小諸領」に至るまで同じ特徴を持っています。どうやら同じ人の文字のようです。

笠取峠石は「従」だけ崩してあること、方角と領名の間に空間があったりなかったりすることから、竿石が完成したのち、現地で記すべき方角を確認してから、フリーハンドで墨書したものを彫ったのかもしれません。

また、笠取峠石の由緒書きは、上記の通り風化しかけており読みづらいのですが、「破却」の文字(メモをしておらず、また画像からも読み込めず、正確な文言は違ったかもしれません)が読めます。文字通り破却したのであればこの石はレプリカとなりますが、それならば上で考察したような両石間の文字に差異は現れず、方角以外は馬瀬口石の文字をコピーしたものとなるでしょうから、単に横倒しに遺棄されたという意味かもしれません。

現存する2基の小諸領境石は、北国街道の東の境(馬瀬口石)と中山道の西の境(笠取峠石)です。それぞれの街道上、逆側の境にも領境石が建っていたと考えるのが常識的ですが、そのような史料を見つけられていません。

北国街道の西側の境は、小県郡片羽村(天保信濃国絵図では大石村の内 片羽村/東御市滋野乙片羽)までが小諸領、西隣りの同郡加沢村(同市加沢)は上田領になります。

長野県立歴史館が公開する長野県明治初期の村絵図から、滋野村図には境石(分杭)に関する記載は見当たりませんが、加沢村が掲載された県村縮図には、その東側、北国街道上に分杭の字(あざ)が見えます。この分杭は加沢(上田領)の字(あざ)ですので、小諸領だけではなく、上田領にも領境石(分杭)が建てられていたのでしょう。

現代地図を見ますと、北国街道(県道94号線)上、滋野自動車(東御市滋野1589−1〜1595−27)先で、道路を二分して滋野乙と加沢(いずれも東御市)の町丁境となっている地点が発生していますが、

これが滋野村図では、北国街道上最西部の「同郡加沢村」との境・県村縮図では北国街道最東側「大石村界」の、北国街道を限りに村境となっている地点になるのでしょう。そうすると加沢村の字分杭は、この地点より上田領内に、少し内(西)側になります。

一方、中山道の東の境は、天保信濃国絵図では中山道上 平塚村(旗本内藤氏知行地)の西に根々井塚原村が見えますが、平塚村の南にも根々井本郷村が描かれています。旧高旧領取調帳データベースでは、根々井塚原村は小諸領・根々井本郷村は旗本水野氏知行地となっています。

根々井村の中心部が中山道から外れていたために、また新田開発もあり、塚原村と隣接する根々井村の中山道上に新村を建て、塚原村と隣接する地域との意で根々井塚原村と名付け、元の根々井村を根々井本郷村と呼んだようです。

根々井塚原村は明治9(1876)年に近隣の村と合併して塚原村となりますが、長野県明治初期の村絵図の塚原村全図は、明治9年の合併後の塚原村です。同図は南北が逆になっていますが、現在の中佐都郵便局(佐久市平塚268−16)のあたり、平塚がボトルネック状に塚原に食い込んでいる形は、現代地図でも変わっていません。

|

| |

高さ 237×横 38×奥行 34(cm) |

|